Un lecteur nous adresse cet article à propos de l’inauguration de la dîmerie à la Chapelle Basse-Mer (dont nous avons déjà parlé ici):

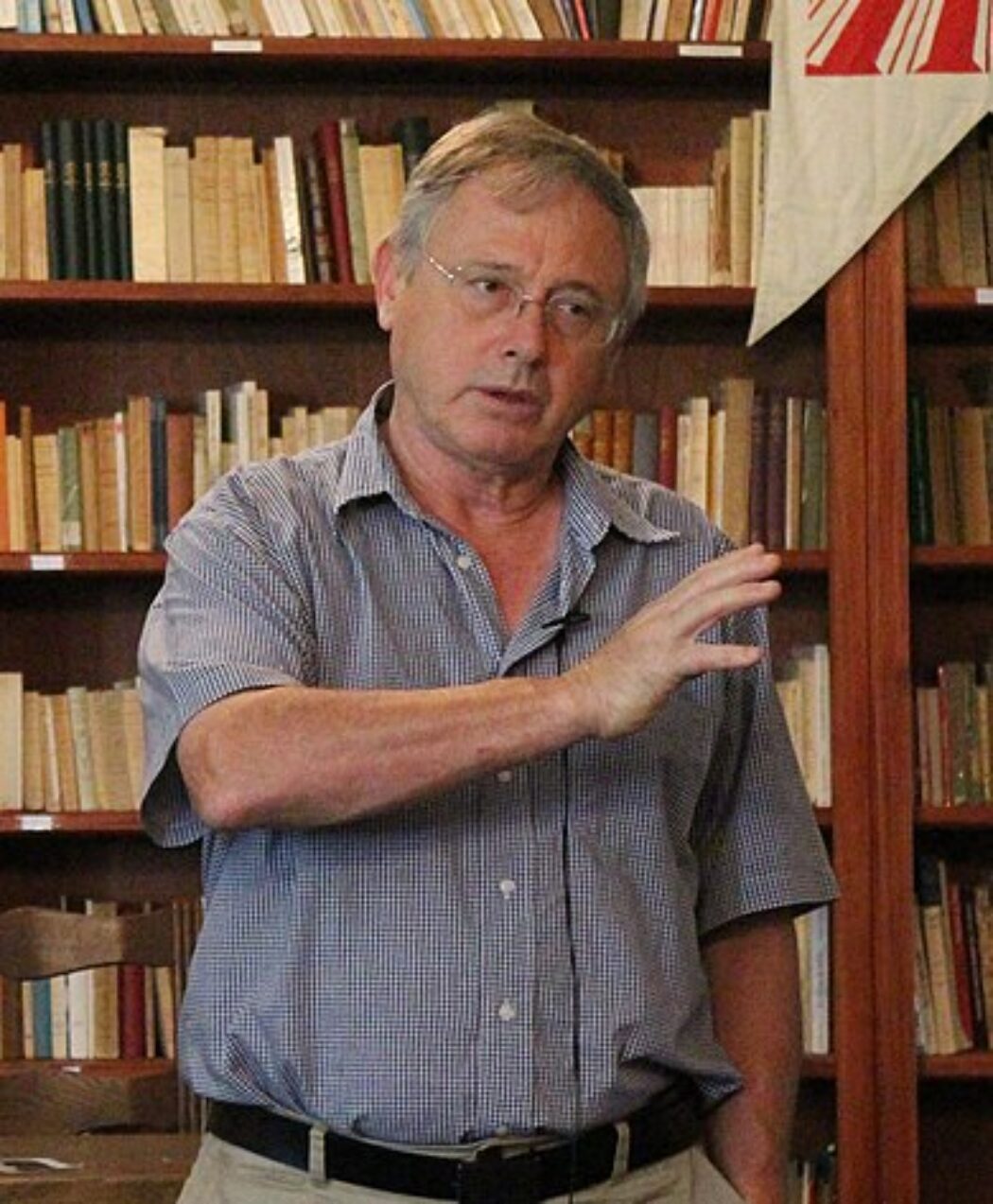

Qui n’a jamais entendu parler de l’historien Reynald Secher à travers ses travaux scientifiques sur la Vendée ou du moins pour ses bandes dessinées ou ses films historiques destinés à populariser l’histoire?

Une facette peut-être moins connue de l’historien est sa passion pour la sauvegarde d’objets religieux et la restauration du patrimoine ancien. Il a ainsi préservé de la destruction plus de mille croix, des centaines d’objets religieux tels que des ornements et des objets liturgiques (calices, patène et autres), qu’il a fait restaurer pour ensuite les donner à des prêtres afin que ces objets retrouvent leur fonction première.

Toutefois, après la Vendée, l’œuvre de sa vie reste la restauration du vieux prieuré Saint Pierre-ès-Liens à la Chapelle Basse-Mer, son village natal.

Cette belle aventure a commencé en 1992 lors de l’achat du prieuré, alors menacé de destruction. Avec l’aide de 2 000 jeunes et moins jeunes bénévoles venus du monde entier, Reynald Secher a restauré ce prieuré datant du XIe siècle. Quatre structures ont été bâties ou rebâties : la chapelle, le cloître, plusieurs cryptes dont l’une mesurant 70 m2 et un autre bâtiment auquel il a donné le nom de Mémorial de la Vendée et de la Vendée militaire.

L’œuvre est unique, grandiose, inoubliable. Elle lui a d’ailleurs valu le prix des Vieilles maisons françaises en 2021. Fait incroyable, cette restauration s’est faite sans aucune subvention publique mais seulement grâce à des dons de généreux mécènes privés ou d’entreprises, ainsi qu’au fruit du travail de Reynald Secher à travers ses conférences données à travers l’Europe.

Des artistes de grand talent ont contribué à l’embellissement du Mémorial. Deux statues de bronze : l’une impressionnante représentant le recteur Pierre-Marie Robin, prêtre réfractaire du Pellerin, village voisin de la Chapelle Basse-Mer, et l’autre, plus émouvante, figurant les noyades de Nantes sont l’œuvre du sculpteur Daphné Du Barry. Huit bustes en marbre de carrare figurant les principaux chefs vendéens trônent majestueusement côté sud du Mémorial, œuvre du sculpteur Alain Savariau. Sans conteste, l’œuvre magistrale réside dans la fresque spectaculaire qui recouvre les quatre murs intérieurs du Mémorial représentant grandeur nature les principales scènes qui ont marqué les guerres de Vendée, du serment du Jeu de paume en 1789 jusqu’au Concordat en 1801, œuvre du peintre Robert Prouty. Mentionnons également l’ouvrage de prestige consacré aux guerres de Vendée, réalisé par le peintre Marcel de Villemoisson.

Depuis son inauguration le 13 mai 2022, ce lieu incroyable est devenu un incontournable de la Vendée militaire pour les amoureux d’art et d’histoire avec une renommée qui dépasse l’Atlantique. Y sont accueillis régulièrement d’importants groupes venus d’Argentine, du Brésil, de l’Espagne, des États-Unis ou plus généralement de la France et de la Bretagne.

Après cet extraordinaire chef d’œuvre, le travail de restauration de Reynald Secher s’est concentré sur la dîmerie de la Chapelle Basse-Mer. Rappelons qu’une dîmerie était sous l’Ancien régime, le lieu où la dîme était perçue et conservée. D’origine biblique, la contribution à la dîme, impôt portant sur le dixième de ses récoltes ou revenus, revêtait plusieurs formes : monnaie, produits agricoles (blé, céréales, vin, fruits, etc.) et était versé par les catholiques à l’Église pour subvenir aux besoins de la paroisse et secourir les nécessiteux. Abolie avec les autres privilèges en 1789, elle a été ré-instituée localement par un vote en 1796.

Située dans le bourg, en face de l’école privée catholique Notre-Dame, la dîmerie de La Chapelle Basse-Mer est un ensemble remarquable composé d’une maison de gardien « la Gaudine » (pour rappeler le nom du bâtisseur du presbytère, un sieur Gaudin), d’une écurie abritant les chevaux du clergé local, d’un pacage de 5 000 m2, d’un bassin à chaux et de deux granges dimières accolées datant du XVIIe siècle.

Chacune de ces granges a une utilité propre : la première servait à réceptionner le raisin qui ensuite était pressé dans deux pressoirs à longs fûts, encore visibles aujourd’hui, pour être conservé ensuite dans les barriques transférées alors dans la seconde grange au milieu des blés et autres grains, des fruits ou autres contributions à la dîme.

Cette deuxième grange était un véritable coffre-fort avec des meurtrières et des portes bardées de fer. L’accès se faisait par une seule porte principale fermée par trois clefs : l’une était tenue par le recteur, la deuxième par le notaire, représentant de l’autorité publique, à savoir le Parlement de Bretagne, et la troisième par le général de fabrique, structure gestionnaire de la paroisse.

Sous la Révolution française, lors du passage des colonnes infernales, plus particulièrement de la colonne du général Cordelier, les 10 et 17 mars 1794, les soldats bleus y parquèrent plusieurs centaines de villageois, notamment des femmes, des enfants et des vieillards. Certains seront massacrés sur place soit écrasés dans les pressoirs, soit fusillés dans le jardin attenant, d’autres seront emmenés à Nantes pour y être noyés (noyades selon la méthode de Carrier), fusillés ou guillotinés.

Cet ensemble chargé de mémoire a traversé les siècles bravant les intempéries et les aléas de l’histoire. Vendu à trois reprises comme bien national, il a été racheté à chaque fois par la même famille native de la Chapelle Basse-Mer : en 1791, en 1795 et en 1797. Loin de vouloir s’enrichir, le but de cette famille était de redonner ces bâtiments à la paroisse pour qu’ils retrouvent leur fonction originelle. Finalement, lors du dernier rachat en 1797, la famille les a prêtés à la paroisse leur évitant ainsi la nationalisation de 1905. Transmis de génération en génération, l’ensemble est racheté dans les années 2000 par Reynald Secher, un des neveux de la dernière propriétaire.

Le bâtiment était encore relativement en bon état mais nécessitait d’importants travaux de restauration pour le consolider et lui redonner son aspect d’époque.

Ces travaux de restauration ont duré une vingtaine d’années : après la réfection de l’ensemble des toitures, de nouvelles huisseries ont été posées, le plafond a été peint, les murs décapés et chaulés, l’électricité amenée et le sol, initialement en terre battue, a été repensé sous la forme d’un dallage en granit breton.

Aujourd’hui, les salles offrent un bel aspect avec des proportions lumineuses et harmonieuses. La prochaine rénovation concernera les pressoirs à longs fûts qui nécessitent eux aussi une lourde restauration.

Le site sera inauguré le 17 mai 2025 par Reynald Secher, propriétaire des lieux et président de l’association Mémoire du Futur, laquelle a contribué avec d’autres mécènes à la rénovation du site.

La journée est axée sur le thème du totalitarisme révolutionnaire et de ses aspects actuels.

Après la messe matinale et le pique nique, de nombreux exposants vous présenteront leurs créations (livres pour petits et grands, peintures, produits locaux), le chœur Maris Stella produira un concert de musique sacré, une table ronde animée par Anne Brassié, Jeanne Smits, Jean-Pierre Maugendre, Jacques Vilement, Yves-Marie Adeline, Philippe Maxence, Guillaume Bernard et Guillaume de Thieulloy, aura lieu en fin d’après-midi. Après l’apéritif et le dîner, un son et lumières au prieuré Saint Pierre ès Liens clôturera la journée.

L’inscription est obligatoire sur le site mémoiredufutur.com à la rubrique « billetterie » : https://www.memoiredufutur.fr/evenements/billetterie/

Divers tarifs vous sont proposés selon que vous participerez à la journée entière ou seulement à une partie de la journée.

Le programme détaillé de la journée est disponible ici :

https://www.memoiredufutur.fr/2025-05-17-revolution-francaise-et-totalitarismes-actuels/