Par Antoine Bordier, auteur de la trilogie Arthur, le petit prince

Oui, Guerres du Liban au pluriel. Vues de France et de l’Occident, ces guerres au Levant ont été dénommées « guerre civile » au singulier. C’était une erreur, pire une faute qui se transmet encore aujourd’hui. A J-7 du déclenchement de ces guerres par les Palestiniens du FPLP, le 13 avril 1975, remontons le fil de l’histoire de ces conflits armés complexes qui ont entraîné le pays des Cananéens et des Phéniciens dans la tourmente entre 1975 et 1990. Première partie de notre trilogie, Il y a 50 ans, les Guerres du Liban : Les Prémices !

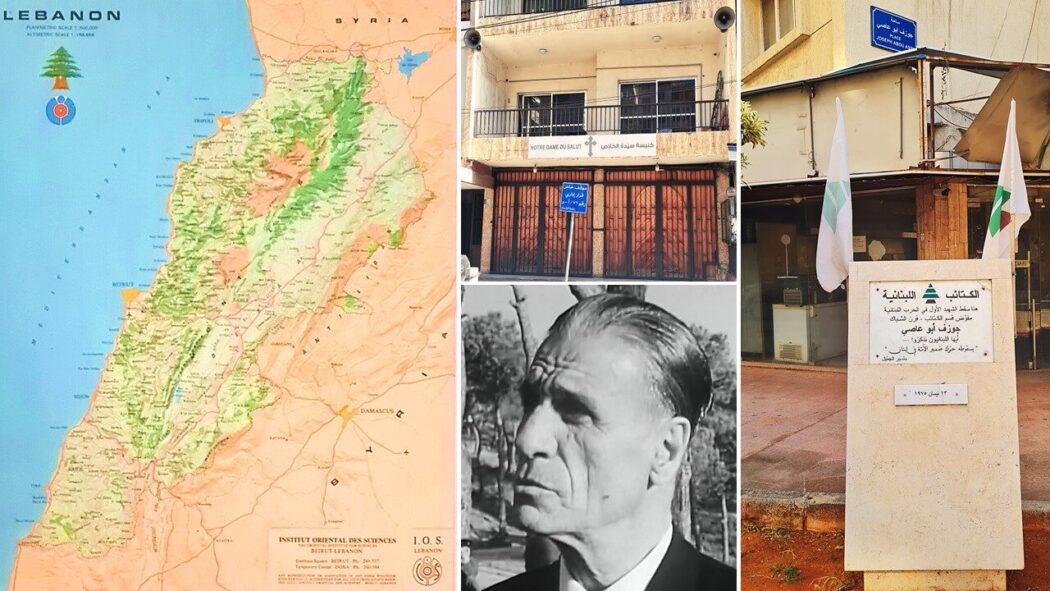

Après la Suisse, l’Allemagne occidentale et les Etats-Unis, en 1963, le Liban occupait la 4è place sur le plan mondial des pays qui ont une « prospérité économique remarquable ». Dans les années 1950 et 1960, le Liban aurait vécu ses meilleures années, celles des Années glorieuses en quelque sorte. Celles où il était communément admis d’appeler le Liban : La Suisse du Proche-Orient. Beyrouth la Belle était la capitale où le grand Paris se rendait en masse pour y faire ses courses chics et luxueuses. Tout Paris déambulait dans les allées et les ruelles du quartier incontournable où les grandes marques se faisaient concurrence : Achrafieh. Et inversement, les familles libanaises de la bourgeoisie se rendaient à Paris, le temps d’un week-end.

Ah, il fallait la voir cette capitale libanaise des Années folles, où l’Art déco et l’Art minimaliste avaient carte blanche dans les cabinets d’architecture, pour embellir de leurs projets immobiliers le pays des Maronites et des Druzes, celui des Sunnites et des Chiites, celui des Chrétiens et des Musulmans. Un pays où s’affichent de nombreuses mosaïques, celles des 18 confessions religieuses. Le Liban est le pays des Phéniciens…

« Le juste poussera comme un cèdre du Liban »

Les Phéniciens et avant-eux les Cananéens étaient des amoureux de l’Art et du Commerce. C’est, d’ailleurs, pour cela qu’ils voyageaient autant. Ils étaient des Aventuriers du Monde. Comme le cèdre du Liban, ils poussèrent leurs ramures jusqu’aux extrémités de la terre. Ils ne furent pas que des conquérants des mers et des océans, ils furent les fiancés de l’humanité tout entière. Ils étaient comme le juste, cité dans l’un des psaumes de la Bible : « Le juste poussera comme un cèdre du Liban » (psaume 91, verset 13). Avec leurs cèdres qui avaient jailli depuis des millénaires sur les plateaux de leurs montagnes : Le Mont Liban et l’Anti-Liban, une frontière naturelle c’était formée, les mettant à l’abri de tout ennemi.

Ce pays paradisiaque est cité 69 fois dans la Bible. Son nom veut dire « Montagne blanche ». Il est si convoité pour son eau, son lait, son miel, ses neiges éternelles et son vin ! Sa terre y est si riche, ses couleurs si intenses et foncées, qu’elle ressemble au grain de peau de la reine de Saba. Le Liban est, pour beaucoup, un paradis, et pour certains une « terre promise ». Celle dont aurait rêvé Moïse lui-même à sa sortie d’Egypte, en remontant le Sinaï, et en foulant pour la première fois la Palestine. Pour les chrétiens, elle est une Terra Sancta.

Ah, ce Liban où des dizaines d’académiciens, d’écrivains et de poètes français se sont rendus dès le 19è siècle, enivrés par les parfums du Levant. Ce Phare d’Orient dont les paysages, les peuples et la prose éveillaient tous les sens. Pensez : Flaubert, Lamartine (une vallée au Liban, à Hammana, porte son nom), Nerval, Renan, etc. Et, plus près de nous Hélène Carrère d’Encausse ! Quel grand écrivain français n’a pas mis les pieds au Liban ?

Et, ces chefs d’Etat, ces présidents, ces reines et ces rois qui ont visité le pays ?

Un Liban qui est devenu le petit-frère de la France de saint Louis, de celle de Louis XIV, de celle de Napoléon III, et, plus près de nous, de celle de Gaulle ! Un Liban qui aime la France, une France qui aime le Liban.

Le 13 avril 1975

Après son passé glorieux des années 50 et 60, celui du mandat français de 1920 à 1943, le dimanche 13 avril 1975 va sonner tel le tocsin. Pourtant, ce jour-là, à Beyrouth et sur tout le pays, un grand soleil étend son ombre lumineuse et inonde de ses rayons chaleureux les terres du nord au sud, de l’est à l’ouest. Pas un seul nuage à l’horizon, la méditerranée, telle une fiancée qui se prépare aux épousailles, est calme, presqu’endormie.

Aujourd’hui est un grand jour pour la communauté chrétienne, et le parti politique de Pierre Gemayel, le Kataëb. Pierre Gemayel doit co-présider la cérémonie de bénédiction et de consécration d’une nouvelle église à Aïn el-Remmaneh, un quartier sud de la capitale. Tôt dans la matinée, les miliciens de ce puissant parti chrétien, qui fêtera bientôt ses 90 ans (il a été créé en 1936), ont sécurisé tout le quartier. L’église Notre-Dame du Salut est située, exactement, dans un immeuble de la rue Maroun Maroun.

Dans cette rue, pavoisée aux couleurs du parti et floquée de drapeaux libanais, plus de mille fidèles ont envahi l’espace qui mène à l’église.

Vers 10h00, en pleine inauguration, pendant la Messe, un premier véhicule du Commandement général du FPLP (le Front populaire de libération de la Palestine, fondé en 1967, au lendemain de la guerre des Six-Jours) est arrêté. Joseph Bou Assi, le garde-du-corps de Gemayel pose quelques questions au chauffeur ; puis, le véhicule repart. Une heure après, vers 11h00, alors que la Messe se termine, et que Pierre Gemayel est, déjà, reparti, un autre véhicule du FPLP est arrêté. Puis, vers midi, une Fiat, à la plaque d’immatriculation voilée roule à fond. A bord, des hommes armés tirent sur Joseph Bou Assi, qui s’effondre, tué sur le coup. Il est, selon le Kataëb, le « premier martyr » de cette première guerre qui va durer deux ans. Aujourd’hui, une stèle et une place qui porte son nom lui rendent, encore, hommage.

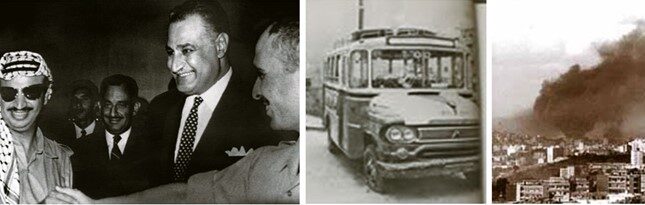

L’ambiance n’est plus à la fête rue Maroun, Maroun. Pire, deux heures après, cette fois-ci, c’est un bus rempli de Palestiniens armés, qui déboule dans la rue. Ultime confrontation qui scelle dans le sang des chrétiens et des musulmans le début d’une tragédie. Cette fois-ci, ce sont les miliciens du Kataëb qui ouvrent le feu avant les Palestiniens. Bilan : 22 morts sur les 33 passagers. C’est le Jour J des Guerres du Liban. Un jour noir.

La genèse de la tragédie

Oui, il faut remonter dans le temps, pour comprendre, au risque de se tromper et de passer à côté de la vérité, cette tragédie, ce mille-feuilles où sont entremêlées convoitises, guerres, intrigues, leadership, prises de pouvoirs étrangères et règlements de compte internes. Historiens, journalistes, témoins d’hier et d’aujourd’hui, ils sont nombreux celles et ceux qui connaissent le sujet et, surtout, qui ne passent pas à côté, ne piétinent pas la vérité. Citons quelques noms : Dima de Clerck, Stéphane Maisagne, Alain Ménargues, Richard Labévière, Antoine Basbous, Soha Bechara, Camille Chamoun, Tracy Chamoun, Georges Corm, Pierre France, Amine Gemayel, Gabriel Gemayel, Charles Helou, Antoine Jabre, Kamal Joumblatt, Samir Kassir, Robert Kasparian, Fouad Khoury-Helou, Henry Laurens, Franck Mermier, Elisabeth Picard, Jonathan Randal, Joseph Saadé, Lina Tabbara, Kaoru Yamamoto et Joseph Yazigi. Il y a, aussi, Fouad Abou Nader. On ne peut tous les citer !

La tragédie qui démarre le 13 avril 1975, est, selon Dima de Clerck et Stéphane Maisagne, « la troisième ». Car, dans le Mont Liban, au 19è siècle, en 1841-1842 et 1860, plus de 15 000 chrétiens vont être victimes des druzes. Puis, l’année noire sera celle de 1958. Cette année-là, une crise interne va secouer tout le pays. Camille Chamoun, le président en exercice, tente de se faire réélire pour un second mandat, alors que sa décision est anti-constitutionnelle. Et, l’Egypte de Nasser le pousse à intégrer la République arabe unie (RAU) qu’il vient de fonder avec la Syrie. Le pays est au bord du gouffre, il entre en ébullition. Les affrontements font plus de 1500 morts. Le pays se fracture entre les chrétiens indépendants et les musulmans pro RAU. Pour la première fois de leur histoire, les Etats-Unis sont obligés d’intervenir militairement dans le conflit. La France empêtrée dans sa guerre d’Algérie est mise de côté.

Israël, la Palestine et le Liban

Depuis le vote du partage de la Palestine, à l’ONU, le 29 novembre 1947, la création de l’Etat d’Israël (le 14 mai 1948), dont la fondation a été actée lors du premier congrès sioniste à Bâle, en Suisse, en 1897, rien ne va plus. Le Liban va devenir le terrain de jeu des affrontements indirects des Etats-Unis et de l’URSS, de l’Iran (chiite) et d’Israël, de la Syrie qui n’a jamais accepté l’indépendance du Liban. Illustration avec l’un des artisans-diplomates de la paix, Folke Bernadotte, qui a payé de sa vie la répartition territoriale entre les Palestiniens et les Israéliens. En 1945, il avait permis la libération de 15000 prisonniers des camps de concentration. Il est assassiné en 1948 par le groupe terroriste sioniste Lehi.

Rappelons-le : une pièce de la mosaïque libanaise est celle de l’affrontement entre un Liban indépendant et un Liban pan-arabique. Une autre est celle de l’affrontement entre la Palestine et Israël. Dès 1948, plus de 130 000 réfugiés palestiniens ont dû fuir leurs terres ancestrales, jetés sur les routes de l’exode par le nouvel Etat. Finalement, les populations palestiniennes trouvent refuge au Liban, dans le sud, et dans les camps disséminés un peu partout dans la vallée de la Bekaa et autour de Beyrouth. Elles se retrouvent, aussi, en Jordanie.

Un Etat dans l’Etat

Les autorités libanaises sont débordées. Et, en Jordanie la cohabitation va tourner court. Pendant ce temps-là, Israël s’empare des 2/3 de la Palestine, au lieu des 55 % que l’ONU lui avait accordé.

En 1969, les accords secrets du Caire, permettent aux Palestiniens de s’armer et font du Liban un Etat qui vient de signer son arrêt de mort. Car le Liban est, aussi, signataire de ces accords. Un suicide !

Après 1958, le pan-arabisme de Nasser a, toujours, le vent en poupe. Avec l’URSS comme partenaire, il se sent pousser des ailes.

En Jordanie, les réfugiés palestiniens sous la houlette de Yasser Arafat et de son organisation armée tentent à plusieurs reprises de s’emparer du pouvoir local. Mais, c’était sans compter le roi qui les chasse tous lors du terrible septembre noir de 1970.

Le 17 septembre, le roi Hussein demande à son armée d’encercler les camps de réfugiés palestiniens. A Amman, la capitale, les camps sont bombardés massivement. Des fleuves de sang coulent dans la capitale. Les Palestiniens sont chassés et vont grossir les camps de réfugiés au Liban. On en compte près de 400 000 en tout. Ceux de 1948 étaient en majorité des chrétiens, mais ceux de 1970 sont des musulmans et ils sont armés. Entre 1970 et 1975, ils vont multiplier les échauffourées contre l’armée libanaise sous-équipée. Pour Yasser Arafat, qui a réussi à créer un Etat dans l’Etat, celui de l’OLP : « Le chemin vers Jérusalem passe par Jounieh ! »… La suite dans notre prochain article : « 1975-1990, 15 ans de guerres au Liban ! »

De notre envoyé spécial Antoine Bordier, consultant et journaliste indépendant. Auteur de la trilogie Arthur, le petit prince (d’Arménie, du Liban, d’Egypte).