D’Aurelio Porfiri, éditeur et écrivain catholique italien, pour le Salon beige:

Récemment, j’ai eu l’occasion de me rendre à Paris, où j’ai pu goûter à l’une des villes que j’aime le plus. Mon amour pour Paris est lié à mon attachement à la culture française, à sa tradition catholique, à l’héritage musical que la France a offert au monde.

J’ai aussi pu visiter les nombreuses librairies qui parsèment les rues de Paris, ce qui fut pour moi une joie profonde, étant un bibliophile passionné. Dans l’une de ces librairies, j’ai acheté un livre récemment paru, intitulé Abbé Pierre : La fabrique d’un saint, écrit par les journalistes Laetitia Cherel et Marie-France Etchegoin.

Je dois dire que je connaissais la figure de l’Abbé Pierre de réputation, mais je ne l’avais jamais vraiment approfondie. J’ai également tendance à me méfier des livres qui cherchent à salir des figures célèbres, surtout lorsqu’elles sont entourées d’une réputation de sainteté. Je ne connais pas les auteurs de ce livre ni leur position à l’égard de l’Église catholique, mais face aux documents présentés et aux déclarations officielles — même catholiques — on est bien obligé de s’incliner.

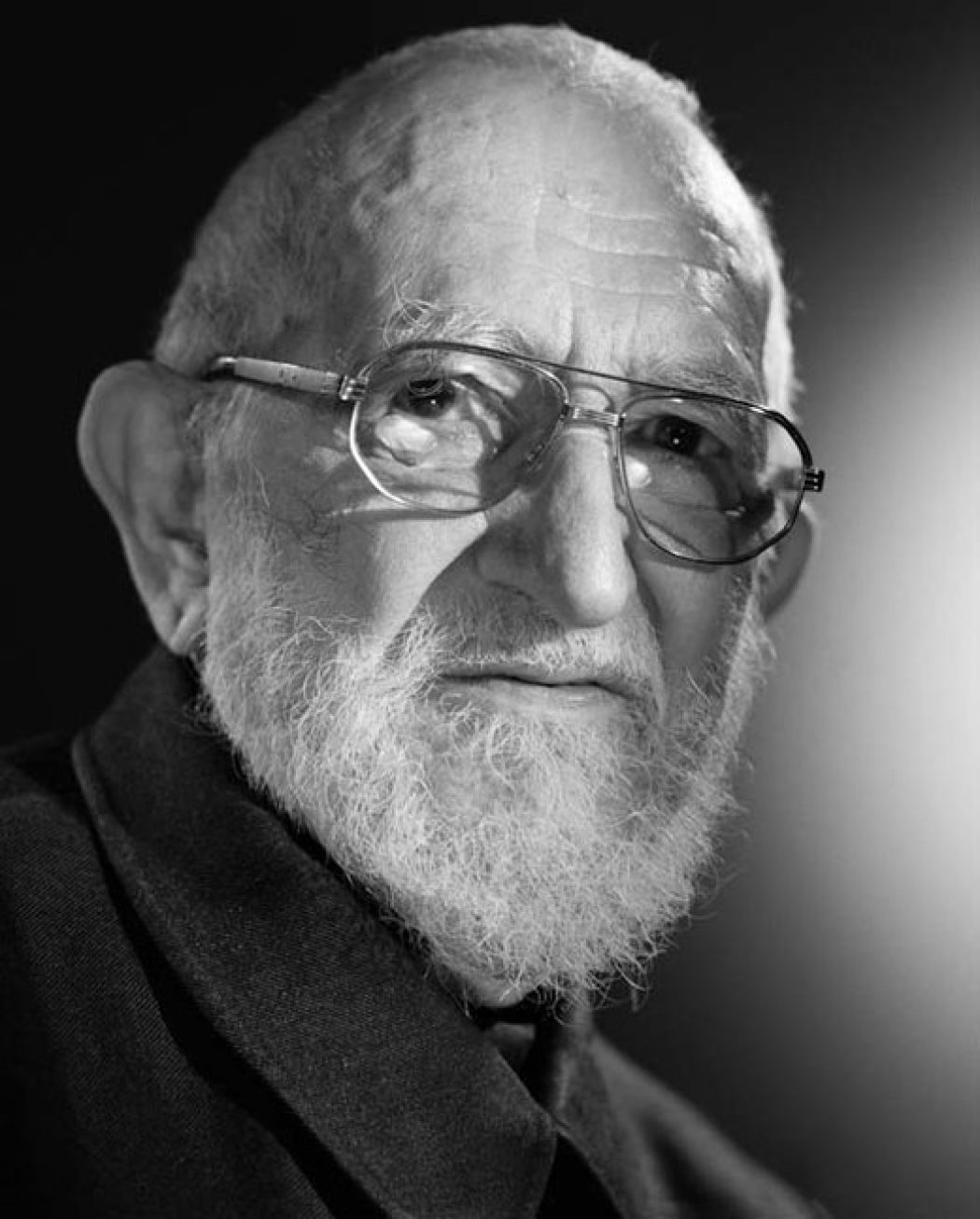

Henri (ou Henry) Grouès (1912-2007), connu en religion comme l’Abbé Pierre, fut une figure centrale de l’Église catholique en France, inspirateur d’œuvres caritatives majeures au service des plus marginalisés, fondateur du mouvement Emmaüs. À l’Abbé Pierre, de nombreuses personnes désespérées doivent un nouveau départ, un logement, un emploi. À partir de 1988, et pendant 17 années consécutives, il est élu personnalité préférée des Français. En somme, une véritable icône, un modèle pour beaucoup.

Mais il y a un autre Abbé Pierre. Celui qui abusait de femmes venues à lui, pour satisfaire ses pulsions sexuelles incontrôlables. Il y a le jeune Abbé Pierre amoureux d’un enfant de chœur, puis d’un confrère au temps où il était capucin. Il y a l’Abbé Pierre qui, en voyage aux États-Unis en 1955, dut écourter son séjour à la demande de l’ambassadeur de France — le célèbre philosophe Jacques Maritain — car son comportement sexuel posait problème.

Il y a donc une sorte de mystère autour de cet homme capable de s’élever si haut, mais aussi de tomber si bas. Certes, certaines de ses relations sexuelles ont pu être consenties, mais beaucoup, selon les témoignages, ont été imposées à des victimes, parfois mineures.

Interrogé par un journaliste du Monde lors du vol retour de Singapour, le pape François a dû admettre que le Vatican connaissait les « débordements » de l’Abbé Pierre, du moins depuis sa mort en 2007. Mais le pape ajouta ne pas savoir si cette connaissance remontait à une période antérieure.

Le livre, s’appuyant sur une documentation assez détaillée, offre une réponse : le Vatican était informé depuis des décennies des comportements privés de l’Abbé Pierre, tout comme les évêques français. Il faut reconnaître que certains ont tenté de l’arrêter, mais sans succès. Cette affaire me fait penser à une expression du monde économique : too big to fail, trop important pour être inquiété. En effet, l’Abbé Pierre était une personnalité trop en vue pour être touchée.

Cela soulève évidemment des questions éthiques majeures, qui concernent non seulement la respectabilité de l’Abbé Pierre, mais aussi celle de l’Église catholique qui, de fait, a couvert celui que l’on peut qualifier — selon moi — de « prédateur », en le laissant poursuivre ses abus sexuels.

Une question posée par l’une des victimes, citée dans le livre, m’a profondément marqué. Elle est d’ailleurs reprise par les autrices en quatrième de couverture : comment un homme qui a fait tant de bien a-t-il pu faire le mal ?

Tout d’abord, il faut dire que cette question est mal posée. Même les plus saints peuvent commettre des actes injustes, faire du mal. Les plus saints doivent eux aussi affronter les conséquences du péché originel.

Je crois qu’il vaudrait mieux poser la question ainsi : comment un homme qui a fait tant de bien a-t-il pu faire tant de mal ?

Car le problème de l’Abbé Pierre, si l’on en croit les témoignages, n’est pas celui d’une chute occasionnelle, mais bien d’un comportement prédateur, répété sur des décennies, et souvent imposé à des personnes qui le considéraient comme un homme de grande sainteté.

Comment, alors, regarder le bien incontestable qu’il a fait à la lumière de ce que nous savons désormais ?

Dans un communiqué du 17 juillet 2024, Emmaüs International a reconnu que l’Abbé Pierre avait commis des abus sexuels de 1970 à 2005 — soit sur 35 ans — mais le livre mentionne des faits antérieurs à cette période. Il est inconcevable que ses proches n’aient rien su. Le même communiqué indique que les accusations n’étaient connues que depuis 2023, et que cela avait changé la manière dont le fondateur était perçu au sein du mouvement.

Je comprends à quel point il est difficile de sortir d’une affaire aussi scabreuse, mais je pense que la réflexion ne doit pas concerner uniquement Emmaüs : elle doit s’élargir à l’Église toute entière, qui connaissait les comportements de ce prêtre, ses pulsions incontrôlables, pour lesquelles il avait même été hospitalisé dans une clinique suisse. En réalité, les troubles sexuels de l’Abbé Pierre s’apparentent moins à une recherche volontaire de relations, qu’à des compulsions pathologiques. Cela dit, le fait qu’il n’ait pas été empêché de nuire reste très grave.

Une réflexion sérieuse s’impose donc : comment un homme de cette renommée a-t-il pu agir ainsi pendant plus de 50 ans ?

Voyons les choses du point de vue des victimes. Beaucoup témoignent d’un conflit intérieur entre le rejet de ce qu’elles subissaient et l’aura quasi mystique de l’Abbé Pierre. Elles se trouvaient face à un dilemme émotionnel qui, souvent, les réduisait au silence. Cela peut sembler étrange, mais il est difficile de comprendre ces réactions si l’on n’a pas soi-même vécu une telle situation. Malheureusement, ce conflit intérieur conduit presque à l’impossibilité d’agir.

De l’autre côté, il y a les organisations (l’Église catholique, Emmaüs, etc.) qui auraient dû intervenir pour empêcher ces situations. Dans ce cas, il n’y a évidemment pas de facile absolution.

Je pense comprendre que le choix de ne pas agir visait à protéger l’œuvre si précieuse que l’Abbé Pierre avait construite. Était-ce une bonne décision ? Peut-être pas. Mais intervenir dans de telles situations est toujours extrêmement complexe.

Ce qui est sûr, c’est que l’on éprouve de la répugnance à l’idée que si peu ait été fait pour empêcher cet homme d’abuser autant de femmes.

Là encore, un autre conflit émotionnel se présente à nous : d’un côté, notre attachement à l’Église catholique, de l’autre, la constatation de ses limites, du moins humaines.

Malheureusement, l’histoire de l’Abbé Pierre est loin d’être un cas isolé. L’Église doit faire face à l’indignité de bon nombre de ses enfants, et le successeur de Pierre doit gouverner une barque secouée par la tempête, tout en affrontant aussi l’indignité de certains de ses collaborateurs.

D'Haussy

”Je pense comprendre que le choix de ne pas agir visait à protéger l’œuvre si précieuse que l’Abbé Pierre avait construite. Était-ce une bonne décision ? Peut-être pas.”

C’est sûr que non.

Ne sommes nous pas sensés dire la Vérité ?

D’autant plus qu’il y avait des mineurs dans le lot visiblement.

https://www.lemonde.fr/societe/article/2025/07/09/l-abbe-pierre-vise-par-douze-nouvelles-accusations-de-violences-sexuelles-dont-sept-sur-mineurs_6620213_3224.html

“Quiconque accueille un petit enfant tel que lui à cause de mon nom, c’est moi qu’il accueille.

Mais si quelqu’un doit scandaliser l’un de ces petits qui croient en moi, il serait préférable pour lui de se voir suspendre autour du cou une de ces meules que tournent les ânes et d’être englouti en pleine mer.

Malheur au monde à cause des scandales ! Il est fatal, certes, qu’il arrive des scandales, mais malheur à l’homme par qui le scandale arrive !”

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu versets 5 à 7.

Michel

Il faut dire que l’abbé n’était une icône que pour les naïfs et les cathos de gauche : aujourd’hui, vu son compagnonage avec Garaudy, on n’aurait pas été étonné de le retrouver à LFI…

VIVANT

L’abbé Pierre est une idole des politiciens enfermés dans l’obscurantisme de la religion laïciste. Aucun catholique vivant ne s’est mépris sur cette idolâtrie collective soutenue par ‘L’être de gauche’, ce nouveau clerc du camp du bien. Le surfeur sur l’émotion, le crypto-trotskyste, est tendu vers le bien en purgatoire.

LoloDJ

Ce qui est catastrophique, en plus des nombreuses victimes qu’il a faites et qui en souffrent peut-être encore, c’est qu’il occasionne certainement un phénoménal mouvement d’apostasie. Personne ne lit dans les reins et dans les cœurs, sinon Dieu Lui-même, mais on peut craindre qu’un tel mauvais exemple (et comme hélas il n’est pas le seul : les pères Philippe, Jean Vanier, certains foyers de charité, le fondateur des légionnaires du Christ, etc etc etc la liste n’en finit pas) occasionne de la part des gens un rejet de l’Eglise et de la Foi et donc du Seigneur. Malheur à celui qui est une occasion de scandale, il vaudrait mieux pour lui qu’on lui attache une de ces meules que tournent les ânes et qu’on le jette à la mer.

On se réjouit qu’il y ait un peu de monde au pélé de Chartres, on essaye de se rassurer, mais la réalité c’est qu’il y a une déchristianisation massive. Et ce n’est malheureusement pas si étonnant que ça. C’est vraiment catastrophique.

D'Haussy

Nous sommes au fond du gouffre oui…

Bugiste

Vous faîtes malheureusement l’impasse sur l’absence de réaction et l’idolâtrie laïque dont ont fait montre les pouvoirs publics français, l’Eglise demandait la discrétion alors que les pouvoirs publics, les médias le mettaient sur l’estrade : eux aussi savaient et ont préféré voir la blancheur au lieu du sépulcre…

Meunier

La véritable raison de la protection de ce personnage tient dans son engagement contre “le plan” honni des entrepreneurs en bâtiment, et qui visait a reconstruire durablement le parc de logements francais.

Les interventions en politique de ce personnage douteux ont abbatu “le plan”, qui avait une stratégie de très long terme et de qualité, pour le remplacer par les hlm, vite faits, mal faits, et surtout accueillant n’importe qui.

L’objectif etait double: faire des sous facilement et sans responsabilité de durabilité pour les entreprises du batiment; tout en ouvrant grand la porte a des gens qui n’auraient jamais pu s’installer en France autrement, ce qui a brisé le marché du travail et les conditions salariales en France.

Le tout, derrière un porte étendard a la fois “saint” et “social”, qui trompait tant les ouvriers dont il a facilité le remplacement, que les catholiques. Les milieux “tradis” savaient depuis longtemps. Mais qui les écoute?

LoloDJ

C’était quoi ce plan ? Quelles sont vos sources ?

Non pas que je mette en doute, mais ça m’intéresse…

cadoudal

Les évêques conciliaires haïssent la Droite.

Or l’ abbé Pierre était un bolchevique ; il avait droit à tous les honneurs, et les indulgences.

ExtraEcclesiamnullasalus

La conséquence la plus déplorable et la plus insupportable, c’est qu’à travers les crimes de l’Abbé Pierre, c’est toute notre Sainte Mère l’Eglise qui se trouve salie par un torrent de boue qui n’en finit pas de se déverser sur elle et sur NSJC. A cause de ces clercs prédateurs sexuels et pédocriminels, il est devenu quasiment impossible de parler du message central de l’Evangile de NSJC, càd, la réconciliation entre Dieu et l’Homme (latu sensu) et de son salut dans l’Eglise.

Question : Henri Grouès faisait-il partie de cette 5ème colonne d’infiltrés subversifs et révolutionnaires, de crypto-communistes athées, de sodomites pédocriminels et de francs-maçons qui se sont subrepticement introduits dans l’Eglise, par le biais du sacerdoce, pour tenter de la détruire de l’intérieur (cf. Alice von Hildebrand et Bella Dodd, entre autres) ?