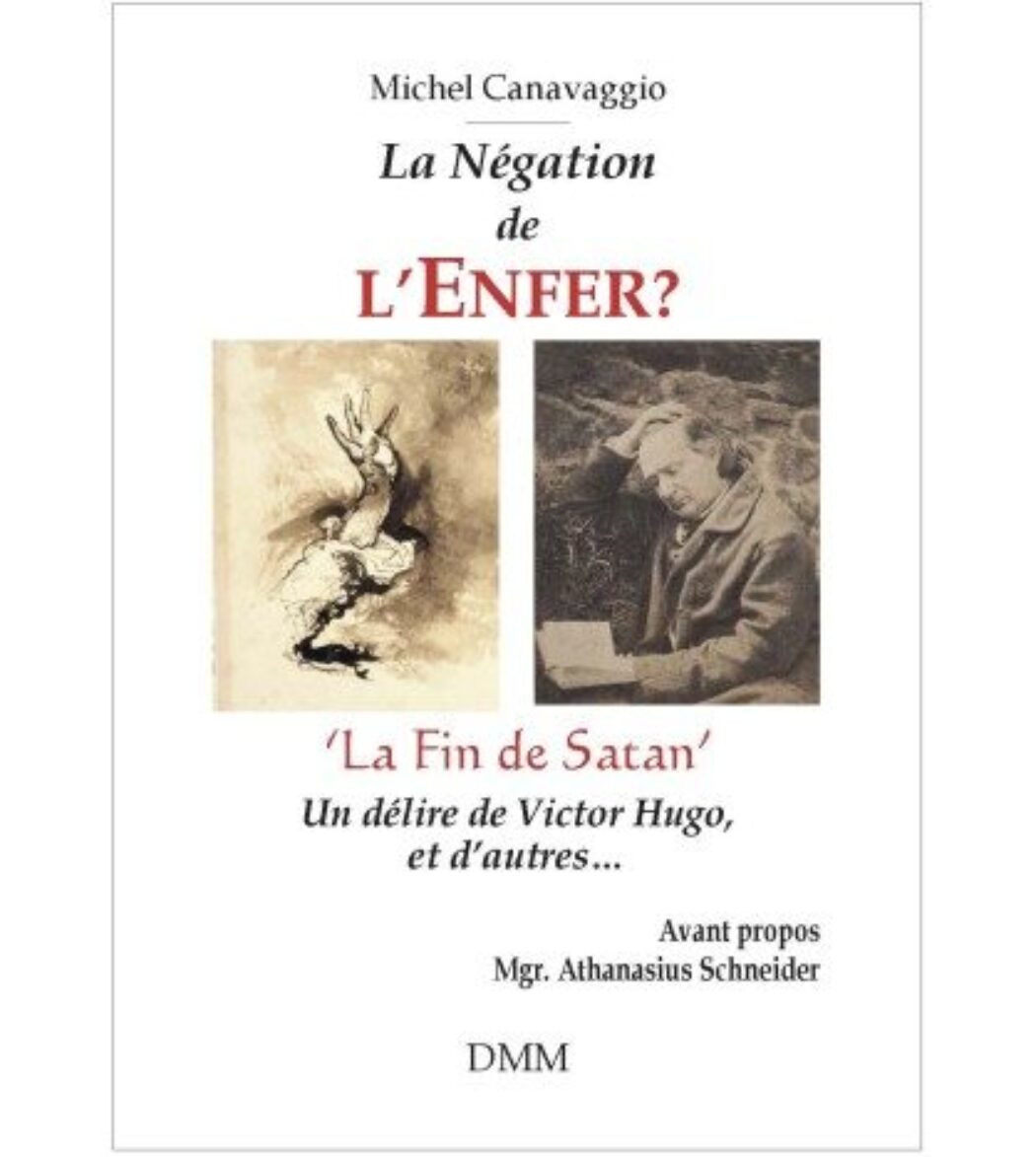

Dans le poème “La fin de Satan”, Victor Hugo, à travers une histoire épique et spirituelle qui met en scène Satan lui-même, explore les thèmes de la rédemption et de la grâce. Michel Canavaggio souligne dans cet ouvrage sur la négation de l’enfer les affinités évidentes qui existent entre les idées du New Age, les élucubrations ésotériques et gnostiques de notre temps, et les convictions religieuses de Victor Hugo, concernant les FINS DERNIÈRES.

Après un avant-propos de Mgr Schneider, l’auteur s’attache, dans une première partie, en s’appuyant sur les graves avertissements de Notre-Seigneur à sainte Catherine de Sienne, à sainte Faustine Kowalska, et sur le Magistère pérenne de l’Eglise, à rappeler les enseignements de l’Église, Mystère d’iniquité, péché irrémissible, dogme de l’enfer. La notion de miséricorde apparaît souvent dévoyée actuellement. Catherine de Sienne, docteur de l’Église, écrit sous la dictée :

« Voilà le péché irrémissible en ce monde comme en l’autre : celui de l’homme qui, méprisant ma miséricorde, a refusé d’être pardonné. C’est pourquoi je le tiens pour le plus grave des péchés. Le désespoir de Judas m’attrista davantage et fut une plus grande peine pour mon Fils que sa trahison. Aussi les hommes seront-ils condamnés pour ce faux jugement qui leur fit croire que leur péché était plus grand que ma miséricorde : cause de ce qu’ils seront punis avec les démons et éternellement tourmentés avec eux. »

Dans une seconde partie, en s’appuyant sur le poème la fin de Satan, qui met en scène l’obsession hugoliene selon laquelle tout mal disparaîtra par un retour des créatures à leur innocence originelle y compris des démons et de Satan en personne, il montre le caractère à la fois hérétique et hétéroclite des convictions religieuses de Victor Hugo, basée sur un fausse miséricorde (“on ira tous au paradis”).

Cette hérésie aujourd’hui répandue, que l’on nomme parfois « apocatastase », terme qui signifie « la restauration finale de toutes choses en leur état d’origine » (et donc Satan redeviendrait l’archange Lucifer) trouve son origine chez Origène et fut jugée hétérodoxe en 542 et 543. Condamnée en 542 par l’empereur Justinien ; condamnation confirmée par Ménas, évêque de Constantinople, reprise ensuite par le deuxième concile de Constantinople. Le principal reproche est que cette thèse annule la liberté et la responsabilité des créatures, puisque les dispositions et les actes de chacun ne sont plus pris en considération. Contre cela, le Concile affirmait : « Si quelqu’un dit que les Vertus célestes, tous les hommes, le diable, les Puissances du mal seront unis pareillement au Dieu Verbe et de la même manière que Christ, qu’il soit anathème ».

L’auteur dépasse l’alternative de deux extrêmes : d’un côté, le danger d’une théologie rigoriste qui ferait désespérer du Salut et de la Miséricorde de Dieu et de l’autre : une vision faussement rassurante, qui offre le paradis à tout être humain, quel que soit le mal qu‘il a pu commettre.

Michel Canavaggio ajoute, en annexe, un intéressant extrait du récit de la rencontre entre Don Bosco et Victor Hugo en 1883.