Lu dans France catholique :

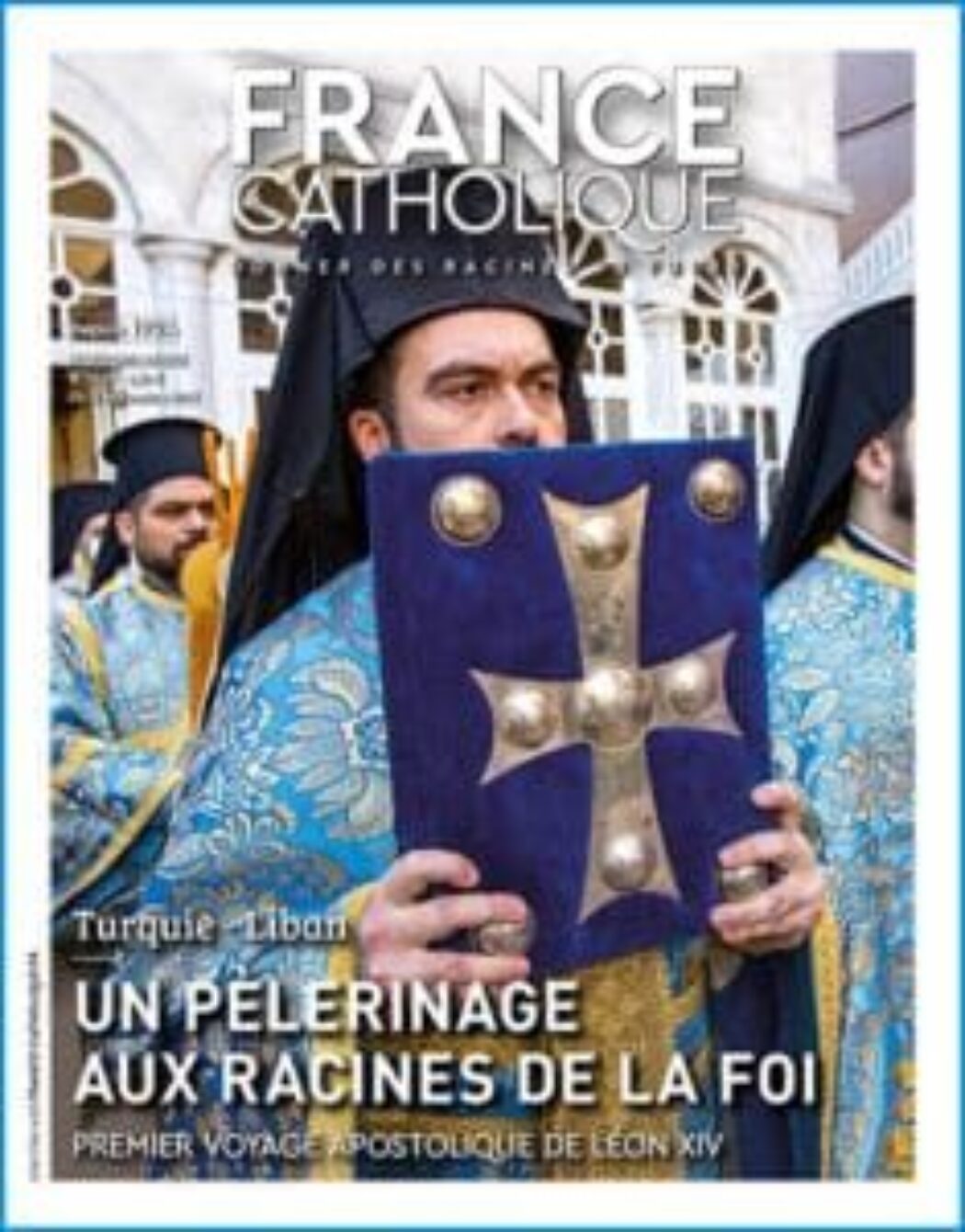

[…] Un rapport de l’European Center for Law and Justice (ECLJ), publié le 20 novembre, constate qu’au cours du siècle dernier, « la présence chrétienne en Turquie a considérablement diminué, principalement en raison de la marginalisation et de la répression orchestrées par l’État, qui ont entraîné un effondrement démographique sévère ». Les chiffres ne font en effet que brosser le terrible tableau du long déclin de la présence des chrétiens en Turquie, qui ne représentent aujourd’hui que 0,3 % des quelque 85 millions de Turcs – les musulmans sunnites représentant, eux, 88 % de la population totale.

[…] « Il est difficile d’être chrétien en Turquie, car cet État a bâti son identité et son récit national sur le cadavre du peuple chrétien, avance Tigrane Yégavian, chercheur à l’Institut chrétiens d’Orient. Toute remise en question du récit national relève de la sécurité intérieure. Ce négationnisme est ontologique: revisiter ce passé reviendrait à remettre en question ses fonts baptismaux. » Dès lors, les chrétiens sont perçus par le pouvoir comme des ennemis de l’intérieur. Seuls les Arméniens de l’Église apostolique arménienne et les Grecs orthodoxes sont reconnus comme minorités chrétiennes par le traité de Lausanne de 1923, acte de naissance de l’État turc moderne. Les minorités assyriennes, chaldéennes, catholiques et protestantes sont, elles, laissées de côté. Pour ces dernières, les conséquences sont nombreuses : sans personnalité juridique, elles ne peuvent pas être propriétaires, ni même posséder un compte en banque ou encore ouvrir un séminaire. Pour les communautés reconnues, la situation n’est guère meilleure, comme en témoigne le cas emblématique du séminaire gréco-orthodoxe d’Halki. Fondé en 1844, il est fermé depuis 1971 sur décision de la Cour constitutionnelle turque. Sans clergé formé sur place, le Patriarcat œcuménique de Constantinople doit faire appel à des religieux formés à l’étranger et donc soumis à des visas et autres autorisations publiques, les laissant à la merci de l’État turc.

[…] Le rapport de l’ECLJ relève que non seulement le nombre d’écoles islamiques financées par l’État turc a augmenté sous le règne d’Erdogan, atteignant les 5000, mais que ces établissements ont également intégré le circuit de fonctionnement des écoles publiques. « Des “conseillers spirituels” – en réalité, des imams – ont été nommés dans les écoles publiques pour inculquer les valeurs islamiques aux étudiants» avance le rapport. Pour les familles chrétiennes, le seul moyen de s’assurer que leurs enfants suivent un enseignement conforme à leur foi consiste à les inscrire dans les rares écoles privées du pays, qui ne bénéficient d’aucune subvention. Une gageure: à l’heure actuelle, seules 22 écoles – seize arméniennes, six grecques – subsistent dans tout le territoire turc.

« Bien que les chrétiens soient représentés politiquement, ils ont intériorisé leur infériorité et ne peuvent que constater que la Turquie les regarde avec suspicion, que les postes dans la fonction publique leur sont interdits, sans parler de l’armée… explique Tigrane Yégavian. Pour l’État, il y a toujours une suspicion de trahison envers les chrétiens. » Malgré des signes parfois contradictoires – en 2023, Erdogan a inauguré une église syriaque à Istanbul pour la première fois depuis l’instauration de la République turque –, le climat du pays demeure hostile envers les chrétiens, anciens… comme nouveaux. « Tous ceux qui vont à l’église sont fichés et surveillés, affirme l’abbé Gabriel Ferone, ancien vicaire général du diocèse d’Izmir. Les catéchumènes qui souhaitent rejoindre l’Église latine sont baptisés en toute discrétion, en dehors des messes habituelles et sans prise de photo. Surtout, il n’y a jamais de famille avec eux car ils sont très isolés, continue-t-il. Même si la Turquie n’est pas le Pakistan, la conversion est au mieux tolérée, au pire dangereuse. » Le prélat, qui fut curé pendant dix-huit ans de l’église Notre-Dame-de-Lourdes d’Izmir – ancienne Smyrne, une des sept Églises de l’Apocalypse –, n’hésite pas à parler « d’étouffement » des chrétiens. « En Turquie, les Grecs orthodoxes sont des ennemis, les Arméniens sont détestés et les convertis sont des traîtres… remarque-t-il encore. Malgré tout, je pense que l’Église catholique latine est appelée à se développer. » Car dans ce chaudron où bouillonnent nationalisme et islamisme, l’Église latine possède un avantage de taille: elle n’est pas ethnique et offre à n’importe quel Turc la possibilité de devenir chrétien. « L’Église peut aussi compter sur des séminaristes turcs qui se préparent à devenir prêtres, ce qui annonce, à terme, un clergé autochtone » souligne l’abbé Gabriel Ferone. Malgré tout, l’avenir des chrétiens reste sombre, marqué par un exode continuel et la lente désagrégation par l’assimilation. C’est donc dans un contexte particulièrement difficile que Léon XIV est attendu par les chrétiens de Turquie. […]