D’Aurelio Porfiri, éditeur et écrivain catholique italien, pour le Salon beige:

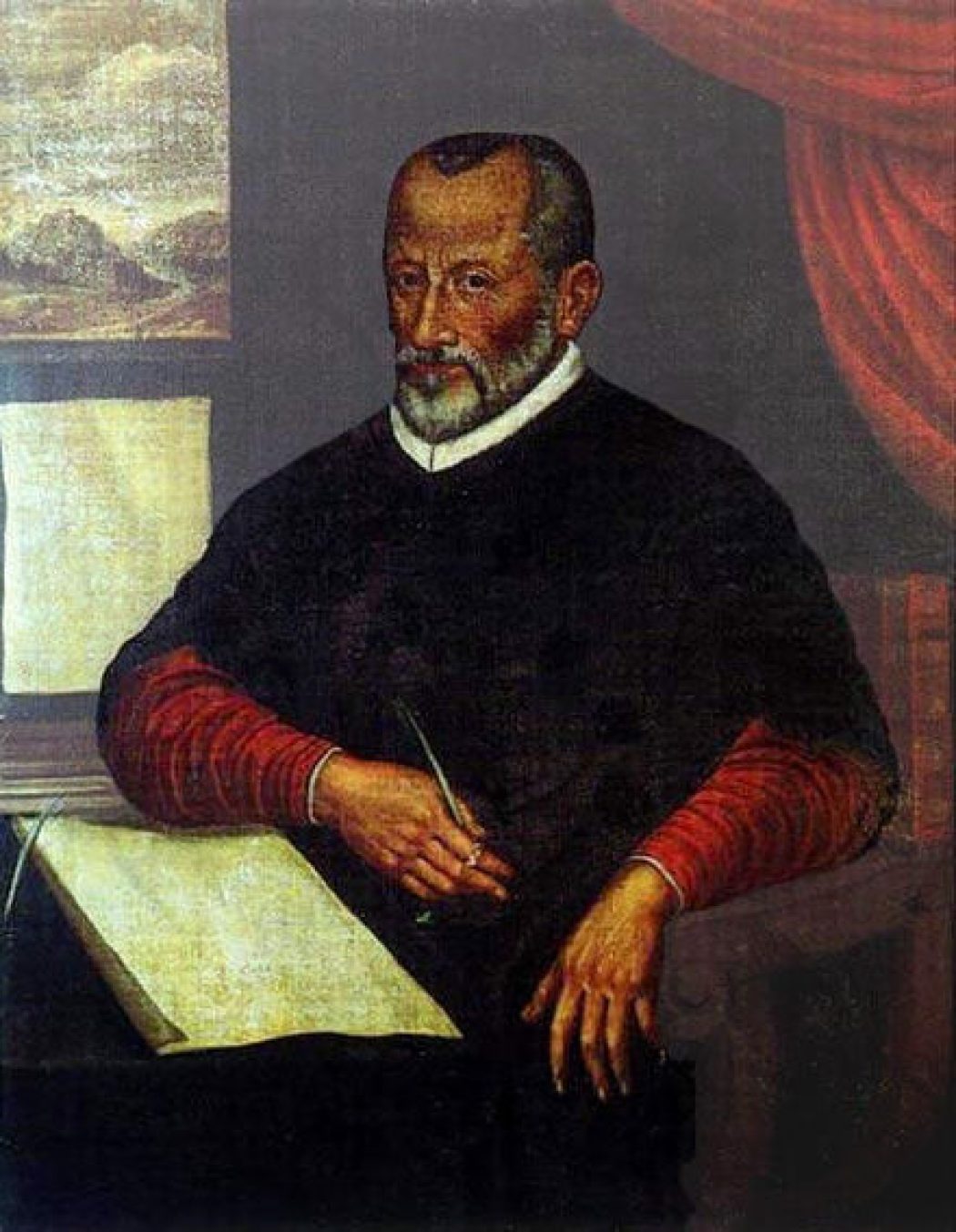

L’anniversaire de la naissance du grand Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-2025) nous amène à réfléchir sur l’héritage que ce grand musicien catholique nous a laissé, un héritage qui se concrétise dans le concept d’« École romaine ». Que signifie ce terme ? Une première approche semble relativement simple : on pourrait le définir comme l’ensemble de la musique composée pour les églises et basiliques de Rome. Cependant, la réalité est bien plus complexe. En effet, toute musique composée pour les églises et basiliques romaines ne peut pas être considérée ipso facto comme appartenant à l’École romaine.

L’École romaine possède certaines caractéristiques fondamentales : le chant grégorien et le modèle palestrinien comme références, une adhésion absolue au texte liturgique, une vocalité italienne, du sentiment mais sans sentimentalisme, et une certaine grandeur que seuls ceux qui vivent à Rome peuvent pleinement comprendre. Cette grande école a exercé une influence majeure, en particulier à l’âge d’or de la Renaissance, et à l’époque moderne, son plus grand représentant a été le cardinal Domenico Bartolucci (1917-2013), inoubliable maître de la Chapelle musicale pontificale « Sixtine ». Au fil des siècles, de nombreux maîtres ont honoré cette école. Je pense à Tomás Luis de Victoria, Orlando di Lasso, Alessandro Scarlatti, Giuseppe Ottavio Pitoni et bien d’autres.

Un essai du musicologue Arnaldo Morelli, « Un lieu aussi sublime que la chapelle pontificale » (publié dans Mélanges de l’École française de Rome – Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En ligne], 133-2 | 2021), nous fournit quelques informations sur le concept de l’École romaine. Il nous apprend qu’Antimo Liberati (1617-1692), célèbre chanteur et compositeur, fut l’un des premiers à proclamer l’importance de l’École romaine et le rôle central qu’y occupa Palestrina :

« C’est Liberati lui-même qui a esquissé une sorte de premier manifeste idéologique, sur lequel s’est construite l’identité d’une école musicale romaine, lorsqu’en 1685 il publia ses jugements sur les épreuves de composition des candidats au poste de maître de chapelle du Dôme de Milan. Dans cet essai, Liberati reconnaissait à Palestrina le rôle de fondateur de l’École romaine, voyant en ses œuvres un modèle inégalable : le remettre en question – selon lui – aurait été un “sacrilège”, presque comme “mettre la bouche au ciel”. À travers la description d’un style de contrepoint idéalement palestrinien, Liberati a ainsi codifié l’idée d’une École romaine, définie sans détour comme “la meilleure d’Italie”, une sorte d’”école des écoles”, fondée sur l’autorité incontestable du compositeur de Palestrina. Par une métaphore expressive, Liberati voyait dans le princeps musicae “un torrent principal et majeur, qui absorba et dispersa tous les autres ruisseaux”, c’est-à-dire ces “ruisseaux de vertu” issus des “maîtres étrangers qui établirent leurs écoles en Italie et à Rome”. »

Cependant, cette primauté de Palestrina dans l’École romaine est davantage une primauté honorifique qu’une origine proprement dite. En effet, Morelli cite également Ghiselin Danckerts (1510-1567), compositeur néerlandais et chanteur pontifical, qui, vers le milieu du XVIe siècle, pour trancher une controverse entre théoriciens, affirme que :

« La manière [des nouveaux compositeurs] est peu agréable et acceptée par l’école musicale romaine, et encore moins appréciée et louée – au contraire, elle est blâmée – par tous les excellents et expérimentés musiciens, compositeurs et chanteurs, tant de la chapelle du pape que des autres chapelles qui existent non seulement en Italie, mais aussi en France, en Espagne, en Flandre, en Allemagne, en Hongrie, en Bohême et dans tout le reste de la chrétienté. »

À l’époque où Danckerts écrivait, Palestrina avait environ 25 ans et commençait à peine sa carrière musicale à Rome. Cependant, les références à l’école romaine seraient nombreuses au fil des siècles, et le rôle de Palestrina en son sein serait considéré comme absolument central et incontournable.

Si nous avançons jusqu’au siècle dernier, nous ne pouvons pas oublier ce que le pape Benoît XV a déclaré dans une lettre apostolique adressée au cardinal Vincenzo Vannutelli, alors doyen du Sacré Collège des Cardinaux, au sujet de l’importance de la musique dans les églises :

“C’est avec une grande satisfaction que Nous avons appris que la ville de Palestrina se prépare à rendre un hommage solennel à la mémoire du grand maître Giovanni Pierluigi, qui, étant né en son sein, a rendu son nom célèbre dans le monde entier. Ces célébrations seront sans aucun doute un encouragement non seulement pour les érudits de la musique classique, mais surtout pour ceux qui veillent au décorum du temple de Dieu, car rarement dans l’histoire les idéaux de l’art et les splendeurs de la foi se sont fusionnés avec une telle harmonie parfaite que dans cet artiste, dont l’œuvre polyphonique est l’un des ornements les plus précieux de Notre Chapelle Pontificale et des basiliques romaines. C’est pourquoi le monument que la ville de Palestrina élève à son grand fils et la célébration inaugurale, qui s’annonce particulièrement solennelle, méritent une considération spéciale du Siège Apostolique.”

Nous voyons ici le sceau de l’autorité pontificale affirmer la centralité de ce grand musicien dans la musique de l’Église de Rome.

Si nous remontons encore plus loin, dans un livre de Giuseppe Baini (1775-1844) consacré à la vie du grand Palestrina, nous trouvons un récit sur la relation entre deux figures importantes du monde musical romain, aujourd’hui presque oubliées : Pasquale Pisari (1725-1778) et Giuseppe Jannacconi (1740-1816). Baini raconte ce qui suit :

“Entre-temps, [Jannacconi] forma une amitié très étroite avec le susnommé Pasquale Pisari, en raison de leur profession commune, de la similitude de leur caractère intègre et de leur fortune comparable. Sous les conseils de Pisari, sous sa direction et avec lui, il se consacra à la transcription et à l’étude des œuvres de Pierluigi avec tant de profit que Pisari le jugea digne, plus que ses collègues chantres pontificaux, de recevoir toutes les traditions de l’école romaine, ainsi que les mémoires manuscrites qui lui avaient été confiées par ses prédécesseurs.”

Comme nous le voyons, l’idée d’une école romaine et d’une tradition transmise de musicien en musicien était bien vivante. Et tout cela se faisait sous le signe du grand Pierluigi da Palestrina.

D’ailleurs, cette immense reconnaissance envers le musicien de Palestrina se retrouve également chez de nombreux papes, qui voient en lui un point de référence incontournable pour une conception authentique de la musique sacrée. Nous savons que la réforme cécilienne, qui, dans la seconde moitié du XIXe siècle, chercha à restaurer la musique sacrée trop influencée par le langage opératique, reposait sur deux piliers : le chant grégorien et la polyphonie palestrinienne.

Le sceau ultime de cette réforme fut apposé par le Motu Proprio de saint Pie X du 22 novembre 1903, où, après avoir énuméré les qualités de la véritable musique sacrée, il déclara :

“Ces qualités se retrouvent également à un degré éminent dans la polyphonie classique, en particulier celle de l’École Romaine, qui atteignit son apogée au XVIe siècle grâce à l’œuvre de Pierluigi da Palestrina et continua ensuite à produire des compositions d’une excellente qualité liturgique et musicale. La polyphonie classique se rapproche fortement du modèle suprême de toute musique sacrée, qui est le chant grégorien, et c’est pour cette raison qu’elle a mérité d’être admise, avec le chant grégorien, dans les fonctions les plus solennelles de l’Église, telles que celles de la Chapelle Pontificale. Elle devra donc être largement rétablie dans les fonctions ecclésiastiques, en particulier dans les basiliques les plus importantes, dans les églises cathédrales, dans celles des séminaires et des autres instituts ecclésiastiques, où les moyens nécessaires ne font généralement pas défaut.”

Nous voyons ici aussi saint Pie X souligner le rôle de l’école romaine dans l’excellence de la musique sacrée.

Mais quand nous parlons d’« école romaine », faisons-nous également référence à une institution physique et concrète ? C’est un point intéressant qui mérite sans doute d’être approfondi. Certes, nous parlons avant tout d’un concept idéal, mais cela n’exclut pas l’existence réelle d’une école à Rome.

Nous savons avec certitude que, au Moyen Âge, cette école était un lieu physique bien défini : la célèbre Schola Cantorum, qu’une certaine tradition (tardive, il est vrai) attribuait directement à la responsabilité de saint Grégoire le Grand. L’histoire de ce chœur serait trop longue à raconter ici. Cependant, nous savons qu’à la Renaissance, il existait également une école à Rome, où les frères Nanino jouaient un rôle important.

En somme, l’école romaine est une réalité qui ne doit pas seulement être étudiée ; elle doit aussi être considérée comme une ressource précieuse pour notre époque, plongée dans une grande aridité spirituelle.