D’Aurelio Porfiri, éditeur et écrivain catholique italien, pour le Salon beige:

Il arrive parfois que l’on réfléchisse au privilège de pouvoir vivre dans certaines villes riches d’histoire et de spiritualité. Même si notre époque est profondément sécularisée, on ne peut nier que certaines cités possèdent une charge spirituelle particulière. Pensons à l’émotion ressentie il y a quelques années lors de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, à ces milliers de citoyens français descendus dans la rue pour unir leur cœur à celui de tant d’autres à travers le monde, voyant brûler non seulement un chef-d’œuvre artistique, mais aussi un signe de la foi de nombreuses générations. Pensons aussi à Jérusalem, ville qui rassemble les fidèles de différentes religions. Mais pensons également à Rome, cette Rome où l’on peut marcher sur les routes foulées par des saints et des martyrs, la Rome chrétienne aux innombrables églises surmontées de coupoles. La Rome, aussi, des débuts du christianisme.

Il arrive qu’on entende des voix critiques sur le rôle de Rome dans la vie catholique, et certes nous ne pouvons ignorer que nous vivons une époque très complexe pour l’Église catholique. Pourtant, on ne peut oublier que saint Pierre et saint Paul ont versé leur sang ici même, au cœur de ce qui fut le plus grand empire de l’histoire. Et il ne faut pas non plus oublier que ce qui est considéré comme le premier Évangile, celui de Marc, fut probablement rédigé ici à Rome, peut-être sous l’impulsion de saint Pierre.

Il semble que saint Marc n’ait pas été un disciple direct de Jésus, bien que certains l’identifient comme le jeune homme enveloppé d’un drap qui suivit Jésus après son arrestation. Ce que nous savons, en revanche, comme le rapportent les Actes des Apôtres, c’est qu’il fut en relation étroite avec saint Pierre et saint Paul, même durant leurs séjours à Rome. Nous en trouvons des témoignages dans plusieurs passages, rapportés ici à partir d’une introduction à l’Évangile de Marc publiée sur un site de la Conférence épiscopale italienne :

« Trois fois Paul mentionne Marc dans ses lettres, et rien ne laisse penser qu’il s’agisse d’un autre personnage que celui des Actes. Alors qu’il écrit aux Colossiens, probablement depuis Rome en l’an 61 apr. J.-C., Paul transmet aussi les salutations de Marc : “Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabé, au sujet duquel vous avez reçu des instructions : s’il vient chez vous, faites-lui bon accueil.” (Col 4,10). Dans le même contexte, Paul envoie également une lettre à Philémon et, dans la liste de ses collaborateurs, il mentionne aussi Marc : “Te saluent Épaphra, mon compagnon de captivité dans le Christ Jésus, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs.” (Phm 24). Enfin, dans sa dernière lettre, peu avant son martyre, vers l’an 67 apr. J.-C., Paul demande à Timothée, qui se trouve à Éphèse, de venir le voir à Rome en amenant Marc avec lui, signe que ce dernier ne s’y trouve plus : “Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m’est utile pour le ministère.” (2 Tim 4,11). Le nom de Marc apparaît également dans la première lettre de Pierre, elle aussi écrite depuis Rome vers l’an 65, où il est présenté comme un proche collaborateur de l’apôtre : “Vous salue l’Église qui est à Babylone, choisie avec vous, ainsi que Marc, mon fils.” (1 P 5,13). »

De son Évangile, on a dit qu’il adopte une approche narrative presque cinématographique. Il s’adressait en effet aux païens, aux Romains, pour qui les longs discours spirituels n’auraient pas été très efficaces ; il valait mieux les convaincre par des exemples et un peu d’action bien concrète :

« Le récit que fait l’évangéliste Marc vous surprendra dès les premières lignes : il vous plongera, tel un film, dans la vie de Jésus, en commençant par la prédication de Jean-Baptiste au bord du fleuve, et par le baptême de Jésus lui-même. Écrit principalement pour les païens et ceux qui ne connaissaient pas les coutumes et traditions juives, le texte regorge de commentaires sur les lieux, les coutumes et les termes, d’explications sur la signification des mots et des pratiques juives, ce qui rend les images encore plus concrètes et vivantes aux yeux du lecteur. De plus, l’auteur insiste davantage sur les actions de Jésus que sur ses enseignements : même si des mots comme “enseigner” et “prêcher” sont présents, Marc ne rapporte que quatre paraboles (au chapitre 4), tandis qu’il raconte pas moins de dix-huit miracles » (bibbia.it).

Papias, évêque de Hiérapolis (au IIe siècle), nous dit ceci à propos de Marc :

« Voici ce que disait le presbytre : Marc, interprète de Pierre, écrivit avec exactitude, mais sans ordre, tout ce dont il se souvenait des paroles et des actes du Christ ; car il n’avait ni entendu le Seigneur ni vécu avec Lui, mais plus tard, comme je l’ai dit, il fut le compagnon de Pierre. Et Pierre dispensait ses enseignements selon les besoins, sans intention de faire une exposition ordonnée des paroles du Seigneur. Ainsi, Marc ne commit aucune faute en écrivant certaines choses telles qu’il s’en souvenait, soucieux d’une seule chose : ne rien omettre de ce qu’il avait entendu et ne rien altérer. »

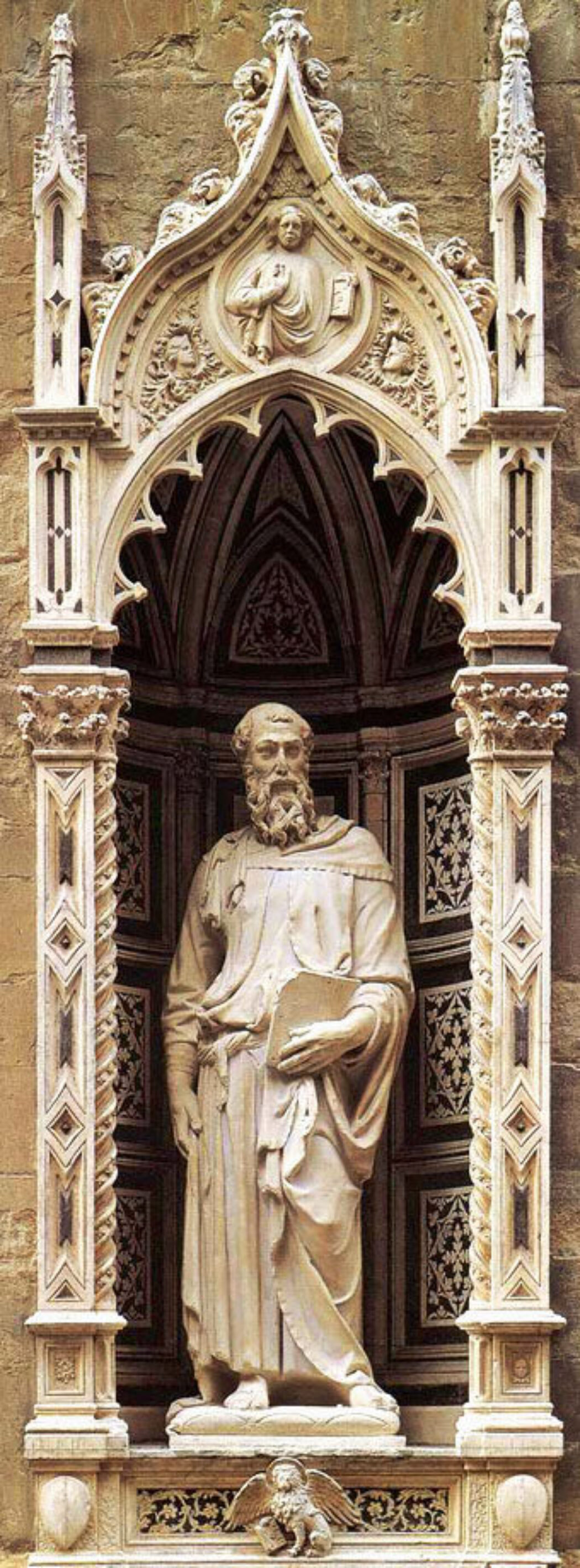

Le symbole utilisé pour représenter Marc est celui du lion ailé. C’est ce même symbole qui le représente dans la ville de Venise, dont saint Marc est le vénérable protecteur. Le lion est symbole de courage et de force, son rugissement s’impose avec autorité à ceux qui osent le défier. N’est-ce pas là aussi un symbole de l’Église, ou du moins de ce que l’Église devrait être ? Trop souvent, on pense qu’une idée vague de l’amour, sous la forme d’un concept flou de miséricorde, pourrait réellement représenter l’action de l’Église dans le monde, alors que nous savons que la plus haute forme de miséricorde est justement la justice. Et Jésus manifestait sa miséricorde justement dans sa justice, en appelant les choses par leur nom : le bien, il l’appelait bien ; le mal, il l’appelait mal. Voici un beau passage tiré de l’Évangile selon Marc où l’on observe la manière d’agir du Seigneur :

« Il entra de nouveau dans la synagogue. Il s’y trouvait un homme ayant une main paralysée. Ils observaient Jésus pour voir s’il le guérirait un jour de sabbat, afin de pouvoir l’accuser. Il dit à l’homme qui avait la main paralysée : “Lève-toi, viens au milieu !” Puis il leur dit : “Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la tuer ?” Mais ils gardèrent le silence. Promenant sur eux un regard de colère, attristé par l’endurcissement de leurs cœurs, il dit à l’homme : “Étends la main.” Il l’étendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent aussitôt et tinrent conseil avec les hérodiens contre lui, pour le faire mourir. »

Comme on le voit, Jésus ne choisit pas comme méthode privilégiée le dialogue, mais la controverse ; il provoque ses interlocuteurs pour les convaincre de la justesse de son message.

“Dans un jugement, le sujet ne se contente pas d’énoncer un état de fait (« les choses sont ainsi »), mais il en affirme aussi la vérité, c’est-à-dire qu’il dit aussi : « il est vrai que les choses sont ainsi » et « il n’est pas vrai que les choses soient autrement ». Autrement dit, par le jugement, on affirme que cette chose doit être pensée de cette manière précise, et qu’il est impensable de la penser autrement”.

(Antonio Livi, Philosophie du sens commun, 2018)

Nous devons toujours faire très attention à ne pas juger les choses à partir de nous-mêmes et de notre prétendue droiture. Il est vrai que nous ne devons pas juger, pour ne pas être jugés. Mais lorsque nous affirmons les droits de la vérité des choses, ce n’est pas nous qui jugeons : nous sommes tous jugés par la vérité elle-même, qui est en dehors de nous et qui est objective. Le cardinal Carlo Caffarra observait :

« En substance, lorsque l’homme se demande sérieusement s’il existe ou non une vérité sur l’homme, si la construction de sa propre existence doit nécessairement se confronter à une signification ou à une fin qui la précède et la juge, ou si tout est uniquement création de l’homme lui-même — alors, à ce moment-là, dans le cœur de cet homme, l’Évangile de la vie est en train d’entrer en conflit avec la culture de la mort.

Le Verbe fait chair témoigne de cette vérité, et l’homme, dans le cœur duquel la culture de la mort a déjà semé son piège, répond : “Et qu’est-ce que la vérité ?”

Foi et incroyance : la foi comme assentiment à la Vérité — l’incroyance comme éloignement de la Vérité. C’est le premier acte de ce combat qui a lieu dans le cœur de tout homme, entre l’Évangile de la vie et la culture de la mort. »

(Évangile de la vie et culture de la mort, 1992)

Ainsi, l’Évangile selon Marc — comme les autres écrits canoniques — doit être pour nous l’étendard de cet Évangile de Jésus-Christ notre Seigneur qui, ne l’oublions pas, ne s’est pas présenté d’abord comme miséricorde, bonté et douceur (même si elles étaient bien présentes en Lui, mais comme conséquence), mais comme le chemin, la vérité et la vie.