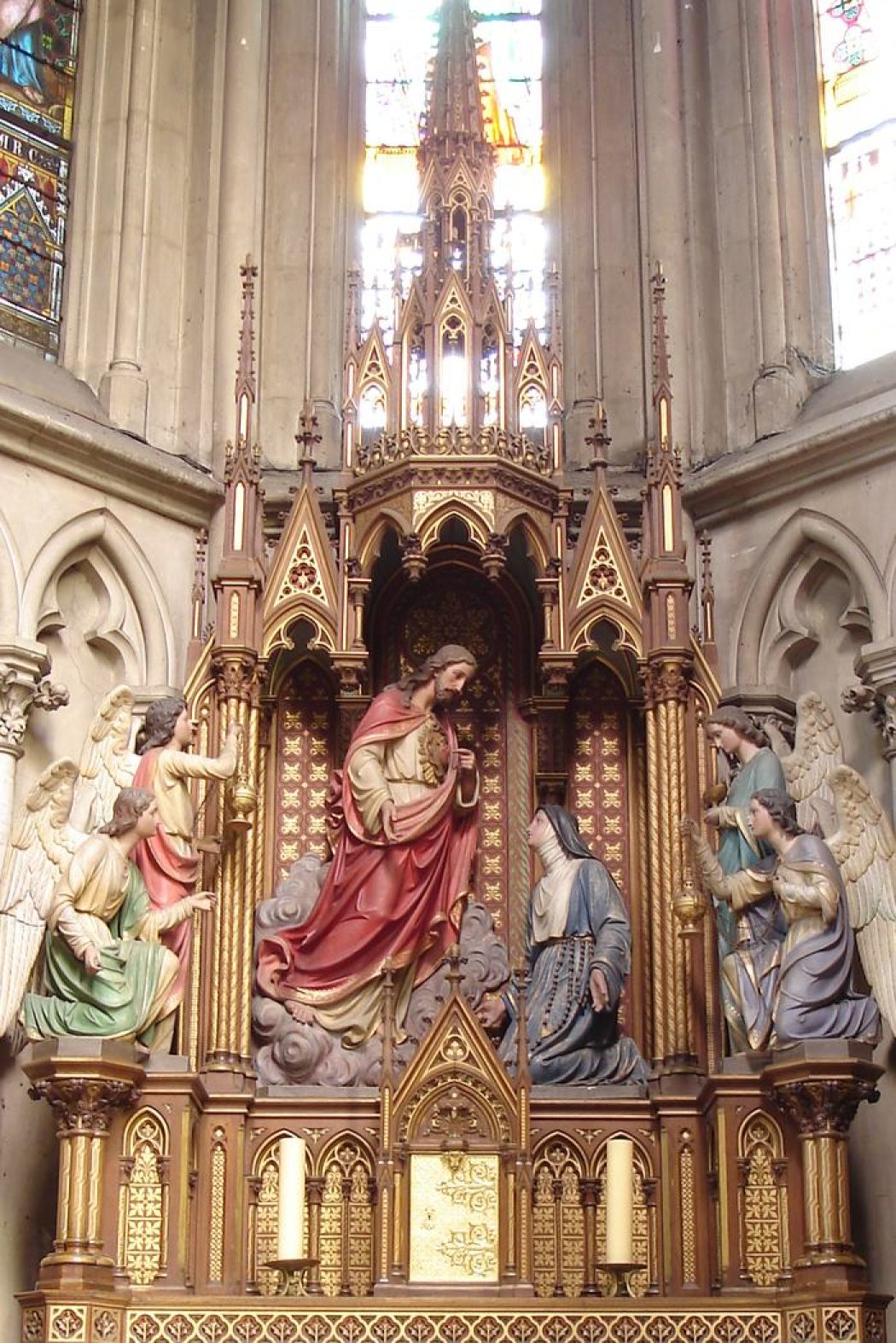

Les origines de cette fête sont toutes semblables à celles de la fête du Très Saint Sacrement. Le symbolisme du côté de Jésus, ouvert par la lance de Longin et d’où jaillirent le sang et l’eau, est déjà connu par les anciens Pères de l’Église ; saint Augustin et saint Jean Chrysostome ont des pages splendides sur les divins Sacrements, nés du Cœur aimant du Rédempteur, et sur l’Église qui, rayonnante de jeunesse, sort du côté du nouvel Adam endormi sur la Croix.

La tradition patristique fut conservée et développée par les soins de l’école ascétique bénédictine ; aussi, quand, au XIIe siècle, le saint abbé de Clairvaux orienta enfin la piété mystique de ses moines vers un culte tout à fait spécial rendu à l’humanité du Sauveur, on peut dire que la dévotion au Sacré-Cœur, au sens que maintenant lui attribue la sainte liturgie, était déjà née. De la simple méditation sur les plaies de Jésus, l’école bénédictine était passée à la dévotion particulière pour celle du côté, et à travers le flanc transpercé par la lance de Longin, elle avait pénétré dans l’intime du Cœur, blessé lui aussi par la lance de l’amour.

Le Cœur de Jésus représente, pour saint Bernard, ce creux du rocher où l’Époux divin invite sa colombe à chercher un refuge. Le fer du soldat est arrivé jusqu’au Cœur du Crucifié pour nous en dévoiler tous les secrets d’amour. Il nous a, en effet, révélé le grand mystère de sa miséricorde, ces entrailles de compassion qui l’ont induit à descendre du ciel pour nous visiter.

Les disciples de saint Bernard développaient merveilleusement la doctrine mystique du Maître, quand intervinrent les grandes révélations du Sacré-Cœur de Jésus à sainte Lutgarde (+ 1246), à sainte Gertrude et à sainte Mechtilde.

Un jour, le Seigneur échangea son Cœur avec celui de sainte Lutgarde ; et une nuit que la sainte, malgré la maladie, s’était levée pour l’office vigilial, Jésus, pour la récompenser, l’invita à approcher ses lèvres de la blessure de son Cœur, où Lutgarde puisa une telle suavité spirituelle que, par la suite, elle éprouva toujours force et douceur au service de Dieu.

Vers 1230 survint la célèbre révélation du Sacré-Cœur à cette illustre Mechtilde de Magdebourg qui, plus tard, fit partie de la communauté d’Helfta où vivaient sainte Gertrude et sainte Mechtilde.

« Dans mes grandes souffrances, écrit-elle, Jésus me montra la plaie de son Cœur et me dit : Vois quel mal ils m’ont fait ! »

Cette apparition l’impressionna vivement, d’autant plus que dès lors la pieuse religieuse ne cessa de contempler ce Cœur affligé et outragé, mais qui, en même temps, lui apparaissait semblable à une masse d’or embrasé, placé à l’intérieur d’une immense fournaise. Jésus approcha le cœur de Mechtilde du sien, pour qu’elle vécût d’une même vie que Lui.

Quand la Providence conduisit à Helfta la pieuse extatique de Magdebourg, ce fat pour la rapprocher de deux autres filles de saint Benoît, Gertrude et Mechtilde, qui avaient été favorisées de dons semblables. Le caractère particulier de la dévotion de sainte Gertrude pour le Verbe Incarné brille spécialement dans sa tendre dévotion au Sacré-Cœur, qui, pour elle, est le symbole de l’amour du Crucifié, et une sorte de sacrement mystique par lequel la Sainte participe aux sentiments de Jésus en même temps qu’à ses mérites.

Un jour que Gertrude est invitée par saint Jean à reposer avec lui sur le Cœur sacré du Seigneur, elle demande à l’Évangéliste pourquoi il n’a pas révélé à l’Église les délices et les mystères d’amour goûtés par lui à la dernière Cène, quand il appuya sa tête sur la poitrine du Divin Maître. Jean répond que sa mission avait été de révéler aux hommes la nature divine du Verbe, tandis que le langage d’amour exprimé par les battements du Sacré-Cœur entendus par lui devait représenter la révélation des derniers temps, alors que le monde, vieilli et refroidi, aurait besoin de se réchauffer au moyen de ce mystère d’ardente charité.

Gertrude comprit que l’apostolat du Sacré-Cœur de Jésus lui était confié à elle-même, et c’est pourquoi, par ses paroles et dans ses livres, elle écrivit toute la théologie, pour ainsi dire, de cette blessure divine et sacrée, en propageant avec ardeur la dévotion. Dans cette mission évangélisatrice, elle eut pour compagne la pieuse cantrix Mechtildis, qui avait été semblablement invitée par le Seigneur à établir sa demeure dans la plaie de son Cœur. Comme sa compagne, sainte Mechtilde mit elle aussi par écrit ses révélations, où elle compare le Sacré-Cœur tantôt à une coupe d’or où se désaltèrent les saints, tantôt à une lampe lumineuse, tantôt à une lyre qui répand dans le ciel ses douces harmonies. Un jour Jésus et Mechtilde échangèrent leurs cœurs, et dès lors il sembla à la Sainte que c’était les battements du Cœur de son divin Époux qu’elle sentait en elle.

Les révélations des deux extatiques de Helfta furent très favorablement accueillies, surtout en Allemagne, c’est-à-dire dans un milieu déjà résolument orienté vers le Cœur de Jésus, grâce à la précédente influence de l’école bénédictine. Les écrivains de la famille dominicaine et franciscaine suivirent eux aussi avec ardeur ce mouvement, et retendirent, surtout grâce à saint Bonaventure, au bienheureux Henri Suso, à sainte Catherine et à saint Bernardin de Sienne. On arrive ainsi jusqu’au temps de sainte Françoise Romaine, qui, dans ses révélations sur le Sacré-Cœur, où elle se plonge elle aussi comme dans un océan embrasé d’amour, ne fait qu’accentuer l’orientation ascétique de l’ancienne école mystique des fils de saint Benoît. L’action de la fondatrice du monastère Turris Speculorum à Rome demeura, il est vrai, circonscrite au milieu romain ; mais elle représente un des plus précieux anneaux de toute une chaîne de saints et d’écrivains ascétiques qui, en Allemagne, en Belgique et en Italie, préparèrent les âmes aux grandes révélations de Paray-le-Monial. Quand enfin celles-ci furent communiquées aux fidèles, grâce surtout au bienheureux Claude de La Colombière et au P. Croiset, le triomphe du Cœur de Jésus et du règne de son amour fut désormais assuré à la dévotion catholique. Les fils de saint Ignace se consacrèrent avec un zèle particulier à cette forme nouvelle d’apostolat du Sacré-Cœur. En 1765, le pape Clément XIII approuva un office en l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus, mais il fut concédé seulement à quelques diocèses. En 1856, Pie IX sur l’esprit duquel avait grandement influé l’illustre restaurateur de l’Ordre bénédictin en France, Dom Guéranger, rendit cette fête obligatoire pour l’Église universelle. En 1889, Léon XIII l’éleva au rite double de première classe.

Quand, en 1765, Clément XIII autorisa le culte liturgique du Sacré-Cœur de Jésus, s’accomplit une prédiction faite trente ans auparavant par la pieuse abbesse de Saint-Pierre de Montefiascone, Maria Cecilia Bai. Le Seigneur, montrant son Cœur à cette servante de Dieu, lui avait dit : « Un jour viendra, où le culte de mon Cœur s’étendra triomphalement dans l’Église militante, et cela grâce à la fête solennelle qu’on en célébrera, avec l’office du Sacré-Cœur ». « Toutefois, ajoutait la pieuse Bénédictine, je ne sais si cela arrivera de nos temps ».

Elle fut d’ailleurs assez heureuse pour voir enfin ce jour désiré, et elle se souvint certainement alors de ces autres paroles qu’elle avait entendues de son divin Époux plusieurs années auparavant : « Un temps viendra où tu seras très agréable à mon Cœur en le faisant adorer et connaître d’un grand nombre de personnes au moyen du culte et des actes de dévotion qui lui sont dus ».

En 1899, Léon XIII publia une Encyclique où il prescrivait à tout l’univers catholique de se consacrer au Cœur sacré de Jésus. Le Pontife s’était décidé à cet acte après un ordre formel qu’une pieuse supérieure du Bon-Pasteur d’Oporto, sœur Marie Droste zu Vischering, disait avoir reçu du divin Rédempteur lui-même pour qu’il fût communiqué au Pape. La révélation privée présentait d’ailleurs tous les caractères de l’authenticité, et l’esprit de la religieuse avait déjà été éprouvé par le sage abbé de Seckau, Dom Ildephonse Schober. C’est ainsi que Dom Hildebrand de Hemptinne, abbé de Saint-Anselme sur l’Aventin, prit l’affaire en mains et présenta la supplique de la religieuse à Léon XIII. Le 9 juin 1899, alors que les cloches de toutes les églises du monde chrétien annonçaient la fête du Sacré-Cœur et le nouvel acte de consécration prescrit par le Pape, la voyante d’Oporto rendait son âme très pure à Dieu, en témoignage de l’accomplissement de sa mission terrestre.

Dernièrement, la fête du Sacré-Cœur recevait de Pie XI un surcroît d’importance et d’honneur puisqu’on lui accordait le privilège de l’octave, réservé aux plus grandes solennités du Seigneur. Fut-ce simple coïncidence ou mystérieuse disposition de Dieu ? La nouvelle liturgie romaine pour l’octave de la fête du Sacré-Cœur fut approuvée par le Pape en même temps que le fameux Concordat qui met fin à la si funeste Question romaine. A la même époque, le « parfait ami du divin Cœur », le P. de la Colombière, est inscrit solennellement au catalogue des bienheureux, et Pie XI, quelques semaines plus tard, sort enfin du Vatican, portant en triomphe Jésus-Eucharistie, au milieu d’un glorieux cortège de ministres sacrés au nombre de sept mille.

L’hérésie qui caractérise l’esprit de la société actuelle pourrait être à bon droit appelée laïcisme, en tant qu’elle veut abaisser le divin et le surnaturel au niveau des institutions humaines, et qu’elle tente de faire entrer l’Église dans l’orbite des forces de l’État. En face du judaïsme et de la maçonnerie qui s’obstinent toujours dans leur haine furieuse contre Jésus : Toile, toile, crucifige, les catholiques contaminés par ce laïcisme et ce libéralisme cherchent, comme Pilate, un juste milieu et ils sont prêts à renvoyer le Christ absous, pourvu qu’auparavant Il se soit laissé arracher le diadème royal qui ceint son front, et qu’il se contente de vivre en sujet de la divinité de César.

Contre cette double insulte sacrilège, le Pontife suprême proteste à la face du ciel et de la terre qu’il n’y a pas d’autre Dieu que le Seigneur, et il institue la double fête du Christ-Roi et de l’Octave du Sacré-Cœur. L’une est la solennité de la puissance, l’autre celle de l’amour.

Le Bréviaire romain devant s’enrichir d’un office pour l’Octave du Sacré-Cœur, le Souverain Pontife voulut que la liturgie de cette solennité fût entièrement refondue. On sait que l’office du Sacré-Cœur avait autrefois un certain caractère fragmentaire et sporadique, qui reflétait bien l’incertitude des théologiens chargés de sa rédaction. C’était un peu un office de l’Eucharistie, un peu celui de la Passion, sans parler des lectures du troisième nocturne, glanées de-ci de-là dans la Patrologie. Or, Pie XI — qui, sur sa table de travail a toujours devant les yeux une belle statue du Sacré-Cœur, auprès duquel il a coutume de chercher son inspiration quand il traite les affaires de l’Église — a voulu un office parfaitement organique, c’est-à-dire où resplendît l’unité, et qui mît aussi en pleine lumière le caractère spécial de la solennité de la fête du Sacré-Cœur, laquelle ne veut être une répétition ni de celle du Saint-Sacrement ni des offices quadragésimaux de la Passion.

Il nomma donc une commission de théologiens chargés de rédiger le nouvel office ; mais à leurs travaux il présida lui-même ; en sorte qu’après un semestre d’études, à l’aurore de son jubilé sacerdotal, Pie XI a pu offrir au monde catholique la nouvelle messe et l’office pour l’Octave du Sacré-Cœur.

La pensée qui domine toute la composition est celle qu’exprima Jésus Lui-même quand, par l’intermédiaire de sainte Marguerite-Marie, Il demanda à la famille catholique l’institution de cette fête : « Voici le Cœur qui a tant aimé les hommes, et qui en est si peu aimé ! »

Il s’agit donc d’une fête de réparation envers l’Amour qui n’est pas aimé ; réparation qui fait d’ailleurs amende honorable en glorifiant les pacifiques triomphes de cet Éternel Amour.

L’introït emprunte son antienne aux versets 11 et 19 du psaume 32. « Les desseins de son Cœur passent d’âge en âge pour arracher les âmes à la mort et soutenir leur vie durant la famine ».

Suit le premier verset du même psaume : « O justes, chantez au Seigneur, car c’est à ceux qui sont bons que convient sa louange ».

La magnifique préparation du plan de la rédemption à travers les longs siècles qui l’ont précédée, puis les dix-neuf qui maintenant la réalisent, l’étendant à tous les âges et à tous les peuples, chantent comme un hymne de gloire au Cœur de Dieu qui fut le grand artisan de cette généreuse et gratuite réparation du genre humain.

Parmi les multiples aspects de cette rédemption, le Psalmiste en met ici deux surtout en évidence, dans lesquels resplendit d’une façon spéciale l’excès du divin amour. Ce sont : la délivrance de l’homme de la mort éternelle grâce à la mort de Jésus, et l’institution de la divine Eucharistie.

La collecte apparaît, au point de vue littéraire, un peu surchargée, mais elle contient de belles pensées : « Seigneur qui avez miséricordieusement daigné nous accorder d’infinis trésors d’amour dans le Cœur de votre Fils, transpercé par nos péchés ; faites, tandis que nous lui offrons l’hommage dévot de notre piété, qu’en même temps nous présentions une digne réparation pour nos fautes ».

Le but de la solennité de ce jour est donc double : tandis que nous offrons notre tribut d’amour à ce Cœur qui, en raison de son excellence et de l’union hypostatique, est le centre et le roi de tout autre cœur humain, nous expions en même temps le crime d’avoir transpercé par nos péchés ce Cœur adorable, et de l’avoir couronné des épines de l’ingratitude et du mépris.

Cependant, il faut que les prévaricateurs reviennent à ce Cœur du Verbe incarné ; car c’est dans ce temple et ce trophée de la divine miséricorde, que Dieu a déposé pour les hommes des trésors infinis de sagesse, de science et surtout d’amour.

La première lecture est tirée de la lettre aux Éphésiens (III, 8-15). L’Apôtre a reçu la mission spéciale de révéler à l’Église les prérogatives du Christ, considéré surtout comme Chef de la famille humaine et Pontife de la béatitude future. C’est pourquoi saint Paul plie le genou et il supplie le Seigneur pour ses chers fidèles d’Éphèse, afin qu’eux aussi soient initiés avec lui à la science intérieure du Christ, et que, par la grâce du Saint-Esprit, eux aussi la comprennent et en vivent à l’égal de tous les autres saints. Cette science et cette vie se résument en un seul mot : l’amour — cet amour qui remplit l’âme de la plénitude de Dieu.

Le répons-graduel est emprunté au psaume 24, 8-9. « Le Seigneur est bon et droit, c’est pourquoi il indique la voie à ceux qui sont errants. Il guide les doux dans la justice, et il enseigne ses voies à ceux qui sont dociles ». — Tel est le motif de l’œuvre de la rédemption des hommes : le Seigneur est amour, et en descendant jusqu’à nous il a moins considéré notre indignité que son amour qui mérite bien tout le nôtre.

Pour que nous puissions convenablement aimer Dieu, il fallait que d’abord Il nous rachetât, afin que l’Amour célébrât ses pacifiques triomphes sur nous et érigeât parmi les hommes le siège de son magistère. Un magistère donc d’humilité, de douceur et de condescendance, pour montrer par ces qualités la vérité de sa nature humaine, semblable à la nôtre, tandis que, par sa charité toute-puissante, Il exalte sa nature divine, consubstantielle au Père.

Le verset alléluiatique est emprunté à saint Matthieu, XI, 29, et il est, en quelque sorte, appelé par le second verset du graduel, où le Psalmiste décrit les caractères des futurs disciples du divin Maître. Maintenant c’est Jésus lui-même qui nous dit dans l’Évangile : « Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi que je suis doux et humble de Cœur et vous trouverez la paix pour vos âmes ».

Paix, félicité et sainteté sont donc synonymes, car seuls les saints tarissent en eux-mêmes la source des inquiétudes de la vie, pour se désaltérer abondamment aux eaux de la joie, aux sources du Sauveur. Ce qui rend la vie pénible ne vient pas tant de la vie elle-même que de la fièvre de l’amour-propre qui nous fait trouver amer tout ce qui n’est pas conforme à notre goût.

Or, le remède qui guérit cette fièvre, c’est l’humble et entière sujétion au bon plaisir divin, selon le sublime modèle que nous offre le Cœur sacré de Jésus.

Aux messes votives après la Septuagésime, au lieu du graduel et du verset alléluiatique, on dit le trait (Ps. 102, 8-10) : « Le Seigneur est compatissant et indulgent ; patient et plein de bonté. Il n’est pas sans cesse à disputer, et il ne garde pas de continuelle rancune. Il ne nous a pas traités selon nos péchés, et il ne nous a pas payés comme le méritaient nos iniquités ».

La raison intime de cet excès de miséricorde envers nous, alors que c’est sur Lui seul que la justice s’est exercée par la satisfaction rigoureuse qu’il a donnée à la divine Majesté au moyen de sa terrible passion, c’est l’amour infini de Jésus.

Durant le temps pascal, au verset alléluiatique ci-dessus on ajoute : « Alléluia ». (Matth., XI, 28) : « Venez à moi, vous tous qui souffrez et êtes las, et je vous réconforterai ».

Jésus invite donc l’humanité tout entière à chercher un asile de doux repos dans son Cœur. Mais pourquoi sommes-nous tous tourmentés et las ? Saint Augustin nous le dit : à cause de notre vie mortelle elle-même, vie fugitive et sujette à de nombreuses tentations, où nous portons le trésor de la foi dans le vase fragile de notre humanité. Une telle condition nous afflige, mais la douce invitation de Jésus nous console. Il est même vain, en ce monde, d’espérer un autre réconfort, car, comme le dit fort bien un antique logion évangélique, rapporté par Origène et par Didyme l’aveugle : « Celui qui s’approche de moi s’approche du feu, tandis que celui qui s’éloigne de moi s’éloigne du royaume ». Cette parole d’or, prononcée par le divin Sauveur, et qui nous a été transmise par la tradition des Pères, garantit par sa beauté même son authenticité, et paraît bien digne d’être jointe à l’autre logion qui nous a été conservé par saint Paul : « Jésus a dit : Il est meilleur de donner que de recevoir ».

La lecture évangélique est empruntée à saint Jean (XIX, 31-37) et décrit, avec le brisement des jambes des deux larrons, l’ouverture du côté de Jésus mort. De cette blessure jaillirent le sang et l’eau, pour symboliser les sacrements dans lesquels l’Église naît et est nourrie. C’est le Nouveau Testament dans le sang. Jean, qui exerce à la fois les fonctions d’écrivain et de témoin, veut montrer aux fidèles la continuité du plan divin dans l’ancienne et dans la nouvelle alliance, et cite dans ce but les prophéties qui reçurent leur accomplissement sur le Golgotha après la mort de Jésus.

On ne devait briser aucun des os de l’Agneau pascal, parce que l’immolation de la Victime divine ne fut pas suivie de la décomposition de son corps dans le tombeau, mais au contraire de la gloire de la résurrection. De plus, bien que Jésus dans la sainte Communion soit pris en nourriture par les fidèles, il n’est pas consommé pour cela. Nec sumptus consumitur [62], et l’Agneau, même après que les fidèles s’en sont nourris, demeure vivant, glorieux et entier.

Il existe aussi une autre prophétie (Zach., XII, 10) à laquelle se réfère plusieurs fois saint Jean : Les peuples contempleront Celui qu’ils ont transpercé.

Le caractère de cette vision du Cœur transpercé de Jésus varie suivant les dispositions de celui qui le regarde. Pour les impies, au jugement dernier, la vision de ce Cœur aimant et qu’ils n’ont pas aimé, bienfaisant, et pour cela méprisé, sera le sujet d’une affreuse terreur ; tandis qu’au contraire les bons, en voyant ce Cœur rayonnant des flammes de la charité, gage et monument perpétuel d’une miséricorde infinie, sacrement et signe sensible de l’amour divin éternel et invisible, se sentent brûler d’amour, mettent en lui toute leur espérance, et établissent en lui leur mystique demeure.

Le passage de l’Évangile lu en ce jour a été commenté avec élégance par Paulin d’Aquilée (+ 802) :

Quando se pro nobis sanctum

Beaucoup plus atroces que les souffrances physiques furent les peines morales endurées par le Sauveur durant sa passion alors que, s’étant chargé du poids des fautes des hommes, et ayant été condamné à mort par le Sanhédrin, il demeura comme écrasé sous l’angoisse de la malédiction lancée par Dieu le Père contre le péché.

Quel déchirement dans ce Cœur ! Même alors, il est vrai, son âme jouissait de la claire vision de Dieu qu’il contemplait, mais en même temps, il voyait ce Dieu si bon et si aimable offensé de mille manières par les hommes, ses frères cadets. Il sentait que le péché avait dressé comme une muraille entre le Créateur et la créature, c’est pourquoi, en vertu d’un juste jugement de Dieu, son humanité, abandonnée aux outrages, aux tourments et à la mort ignominieuse de la Croix, entonna le mystérieux cantique : Heli, Heli, lamma sabacthani [65].

En souffrant pour nous, Jésus a voulu que nous nous assimilions à notre tour sa Passion bénie, la revivant par la foi et par les œuvres de la mortification chrétienne. C’est là le soulagement et la consolation qu’il demande dans le psaume 68. Il lui faut des âmes. Aujourd’hui encore, il veut des âmes victimes, qui, avec Lui, portent le poids de l’expiation des péchés du monde. Mais hélas ! Qu’elles sont rares ces âmes entièrement vouées à l’immolation et à l’expiation !

Aux messes votives durant le temps pascal, cette antienne si mélancolique de l’offertoire est remplacée par la suivante qui exalte au contraire l’excellence du sacrifice du Christ sur toutes les oblations de l’Ancienne Loi : (Ps. 39, 7-9) : « Tu ne demandes ni holocauste ni oblation ; alors je dis : Voici que je viens. Dans un livre il m’est prescrit de faire ce qui te plaît, ô mon Dieu, mon bien-aimé, et ta loi est gravée dans mon Cœur. Alléluia ».

Les sacrifices de l’Ancienne Loi cessèrent de plaire à Dieu quand arriva enfin la plénitude des temps, où devait être accompli ce que ces anciens rites ne faisaient qu’annoncer. Alors vint le Verbe incarné, pour offrir un holocauste qui seul était digne de Dieu. Et comme toute offrande doit toujours s’accomplir selon un cérémonial et un rite agréable à la Divinité, Jésus vécut et s’immola durant trente-trois années conformément à ce que le Père éternel avait prescrit pour Lui dans les Livres saints de l’Ancienne Alliance.

La prière précédant l’anaphore est la suivante : « Ayez égard, Seigneur, à l’ineffable charité du Cœur de votre fils bien-aimé, afin que notre oblation Vous soit agréable et expie convenablement nos fautes. Par notre Seigneur ».

Il est de nouveau fait allusion ici à la double signification de la solennité de ce jour. Avant tout, c’est une fête d’expiation envers l’Amour non aimé et méprisé ; et c’est pourquoi nous unissons notre amende honorable à ce même Amour qui, dans le Sacrifice eucharistique, expie pour nous.

En outre, c’est une célébration d’action de grâces et de triomphe du Cœur très saint de Jésus. Pour ce motif, nous offrons ce même Cœur eucharistique, afin que, perpétuant sur nos autels l’hymne d’action de grâces entonné jadis avec les Apôtres dans le Cénacle, — Tibi gratias agens [66], — l’Amour incarné et immolé soit Lui-même le remerciement de l’humanité à l’Éternel Amour.

Il faut noter avec une véritable satisfaction la tendance récente du Saint-Siège, à pourvoir les messes les plus insignes d’une préface propre. Après celle des défunts, de saint Joseph, du Christ-Roi, voici aujourd’hui celle du Sacré-Cœur de Jésus. On revient de la sorte à l’antique tradition latine, représentée surtout par les Sacramentaires romains, où chaque solennité avait sa préface. Actuellement la liturgie milanaise est seule demeurée fidèle à son antique tradition ; mais il faut espérer que, tôt ou tard, comme il advint sous Pie X pour le chant grégorien, Rome admettra de nouveau dans son missel ces anciennes et si belles préfaces des Sacramentaires dits de Léon le Grand, de Gélase Ier et de Grégoire le Grand, lesquelles, sans que l’autorité soit intervenue, se sont comme perdues dans les manuscrits durant les longs siècles du bas moyen âge. « … Vous qui avez voulu que votre Fils unique, encore suspendu à la Croix, fût transpercé par la lance du soldat, afin que son Cœur, sanctuaire des richesses divines, étant ouvert, il répandît sur nous des torrents de miséricorde et de grâce. Il avait vraiment toujours brûlé d’amour pour nous, mais c’est surtout alors qu’il prépara un tranquille refuge pour les bons, et que les pénitents virent s’ouvrir devant eux l’asile du salut. C’est pourquoi.. ».

L’antienne pour la Communion, conformément à la règle, est tirée de la lecture de l’Évangile (Ioan., XIX, 34) : « Un des soldats lui ouvrit le côté avec sa lance, et aussitôt il en jaillit du sang et de l’eau ».

La signification spéciale de ce sang et de cette eau nous est expliquée dans l’antienne suivante pour la Communion durant le cycle pascal (Ioan., VII, 37) : « Que celui qui a soif vienne à moi et qu’il boive. Alléluia ».

Comme le breuvage que nous prenons s’incorpore à nous et se change en notre sang, ainsi les trésors de la rédemption qui nous sont conférés dans les sacrements deviennent notre bien, notre patrimoine spirituel, en tant qu’ils nous unissent et nous incorporent mystiquement au Christ, qui est le Chef du Corps de l’Église.

Toutefois ces eaux d’éternelle rédemption sont promises seulement à celui qui en est avide, parce que la grâce de Dieu est offerte avec amour comme un don, mais n’est pas imposée violemment comme un enrôlement obligatoire. C’est pourquoi le saint cardinal André Ferrari disait fort justement aux petits enfants de Milan : Se sauve qui veut.

Après la Communion : « Que vos mystères sacrés, Seigneur, nous confèrent cette divine ferveur si nécessaire pour goûter la suavité de votre Cœur très doux ; afin que nous apprenions à mépriser les choses de la terre et à aimer celles du ciel ».

Quand on a une fois goûté Dieu, tous les biens créés deviennent insipides et fastidieux. Mais, pour goûter Dieu, nous avons besoin de ce don spécial de piété, qui, lui-même, est une grâce du Saint-Esprit. Il ne mérite pas, en effet, de goûter Dieu, celui qui cherche ses délices en dehors de Lui ; aussi la sainte liturgie demande aujourd’hui, fort à propos, ce don, après que la participation aux mystères de la mort du Seigneur a imprimé dans notre cœur les stigmates de la Passion de Jésus, nous consacrant ainsi à une vie de mortification et d’immolation.

Aux louanges du Sacré-Cœur, exprimées par les Pères de l’Église latine, nous ajouterons aujourd’hui celles de l’Église byzantine :