Un ancien journaliste de la BBC explique comment la chaîne a abandonné le journalisme impartial et pourquoi nous avons besoin d’une révolution de l’information :

Depuis deux semaines, l’actualité britannique est dominée par l’actualité elle-même, la BBC, le service public audiovisuel du pays, étant plongée dans la polémique. Le 3 novembre, le Daily Telegraph a commencé à publier des informations sur le contenu d’une note interne qu’il avait consultée, révélant des preuves accablantes de partialité et de reportages malhonnêtes au sein de la BBC. Trois jours plus tard, le journal publiait l’intégralité de la note, dans laquelle Michael Prescott, conseiller externe auprès du Comité des normes et directives éditoriales (EGSC) de la BBC, exprimait ses « profondes et persistantes inquiétudes concernant la BBC », notamment en ce qui concerne sa couverture de l’élection présidentielle américaine de 2020, des questions de race et de genre, et de la guerre israélo-palestinienne.

La note était adressée au conseil d’administration de la BBC, et dans son introduction, Prescott écrivait :

À mon avis, la direction a systématiquement manqué à son devoir de mettre en œuvre des mesures pour résoudre les problèmes mis en évidence, et a même, dans bien des cas, refusé d’admettre l’existence même du problème.

J’irais même jusqu’à dire que l’attitude de la direction face à des preuves de problèmes graves et systémiques constitue désormais elle-même un problème systémique, ce qui signifie que le Conseil d’administration représente le dernier recours.

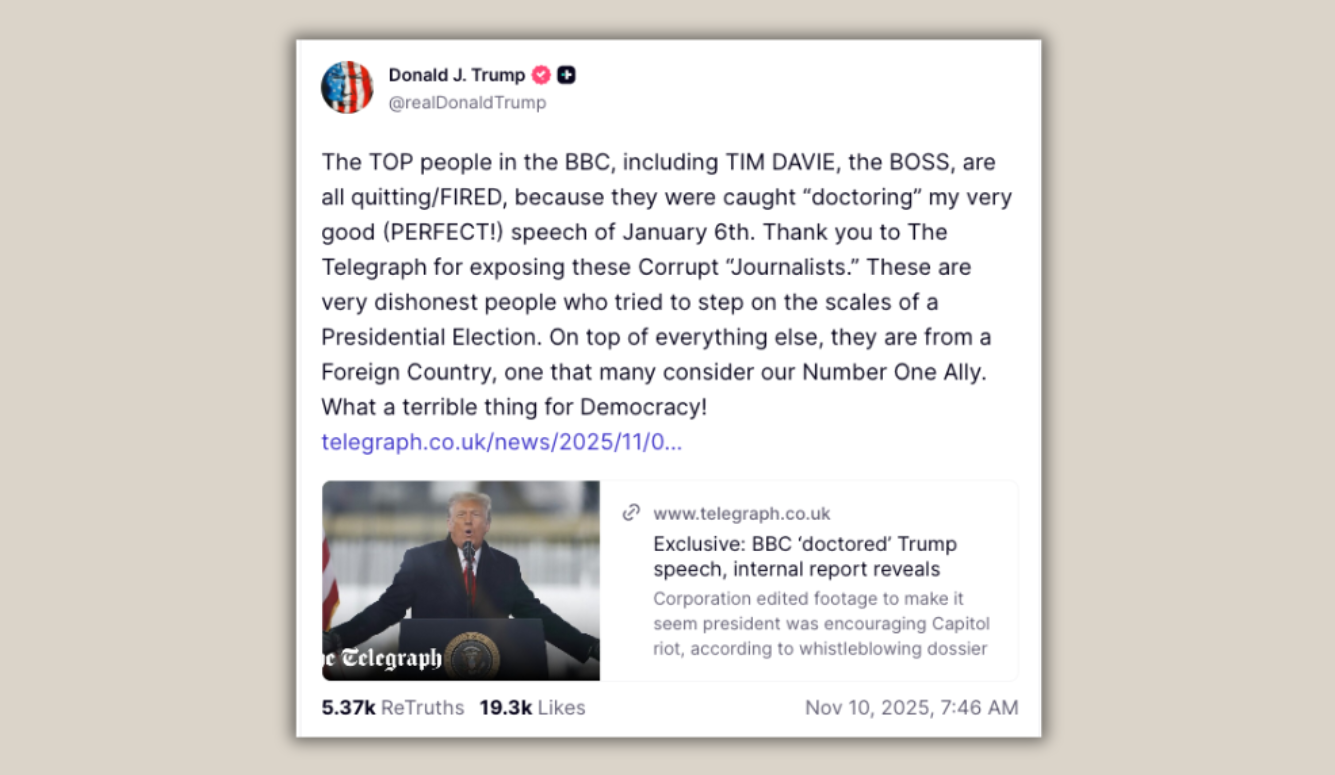

Dans une interview accordée à GB News le lendemain de la publication du contenu de la note par le Telegraph, la dirigeante du Parti conservateur, Kemi Badenoch, a déclaré que « des têtes doivent tomber ». Ce qui arriva finalement le 9 novembre, avec la démission du directeur général de la BBC, Tim Davie, et de la directrice de l’information, Deborah Turness. Le président américain Donald Trump réagit à cette nouvelle par un message sur Truth Social , dans lequel il écrit :

« Les plus hauts responsables de la BBC, y compris Tim Davie, le patron, démissionnent tous/sont virés, car ils ont été pris en flagrant délit de falsification de mon excellent (parfait !) discours du 6 janvier. Merci au Telegraph d’avoir dénoncé ces journalistes corrompus. Ce sont des personnes très malhonnêtes qui ont tenté de fausser l’élection présidentielle. »

Il a menacé de poursuivre la BBC pour un milliard de dollars.

Il est vrai que la plupart des critiques adressées à la BBC proviennent de ses concurrents du secteur privé et de la droite politique, qui s’est toujours opposée par principe à un service audiovisuel financé par des fonds publics. Cependant, les preuves de partialité présentées par Prescott sont suffisamment accablantes pour justifier à elles seules l’indignation des détracteurs de la BBC. Dans sa lettre de démission, Turness a tenté d’atténuer les dégâts en expliquant avec nervosité que, bien que « des erreurs aient été commises, je tiens à préciser que les récentes allégations de partialité institutionnelle à BBC News sont fausses ». Il serait toutefois naïf de prendre cette assurance pour argent comptant, car aucun cadre supérieur de la BBC n’admettrait jamais que la chaîne soit partiale. La BBC existe grâce à une Charte royale qui l’oblige à « fournir des informations impartiales pour aider les citoyens à comprendre le monde qui les entoure et à s’y intéresser ». Toute violation de cet impératif mettrait en péril la source unique de financement de la BBC.

En tant qu’ancien journaliste de la BBC et aujourd’hui professeur de journalisme à l’université, je peux vous affirmer que non, le journalisme de la BBC n’est pas impartial, et oui, la chaîne souffre d’un parti pris institutionnel. Ce problème n’est certes pas propre à la BBC, mais comme elle est financée par la redevance audiovisuelle – dont le paiement est obligatoire, que les téléspectateurs apprécient ou non ses programmes – l’accusation de manquement à sa mission de service public est particulièrement préjudiciable. Cette crise pourrait même constituer une menace existentielle pour la BBC, car des députés conservateurs réclament la suppression de la redevance. « L’achat forcé de contenus par le biais de la redevance, sans aucun choix pour le consommateur », a déclaré Ben Spencer, « est un anachronisme analogique à l’ère du numérique. »

La BBC n’a pas toujours été ainsi : les racines de la crise actuelle remontent à des événements survenus au sein de la société dans les années 1990. Ces événements avaient suscité la controverse à l’époque, et il est important de revenir sur cette histoire pour comprendre comment la BBC s’est retrouvée dans cette situation délicate et ce qu’il est possible de faire pour y remédier.

Journalisme victorien

Un journaliste de la BBC débarquant de 1955 grâce à une machine à remonter le temps serait sans doute horrifié par l’état du journalisme à la BBC en 2025. Cela ne signifie pas que tous les journalistes du passé étaient honnêtes – loin de là. Mais ils comprenaient que leur objectif principal était de s’efforcer de dire la vérité au mieux, et cette quête de vérité était structurellement protégée.

Les journalistes ont alors compris que le monde est instable, incertain, complexe et ambigu, et qu’il est donc très difficile d’avoir une certitude absolue. Leur tâche consistait donc à rapporter les faits avec la plus grande exactitude possible et à les distinguer des opinions. Ces dernières devaient être contrebalancées par des opinions contraires afin que le public puisse se forger sa propre opinion. C’est la technique journalistique classique qui consiste à répondre aux questions « qui », « quoi », « quand », « où » et « comment ». La question du « pourquoi » était traitée d’une manière totalement différente, car la réponse relève toujours de l’opinion et de la conjecture.

Cette méthodologie journalistique s’inspirait de la méthode scientifique, une approche systématique d’acquisition de connaissances par l’observation attentive et un scepticisme rigoureux. Elle visait à minimiser les erreurs et les biais en s’appuyant sur la raison et les preuves, et en éliminant les émotions et les préjugés. Elle s’est développée au XIXe siècle, fondée sur les valeurs des Lumières, en partie en réaction à la corruption notoire du journalisme du XVIIIe siècle et au tribalisme du XVIIe siècle, responsables de guerres de religion sanglantes, d’une intolérance généralisée et de la persécution des hérétiques et des sorcières.

Ce journalisme exigeant et soucieux de la vérité a été initié par le Times de Londres sous la direction brillante de Thomas Barnes (de 1817 à sa mort en 1841) et de son successeur, John Thadeus Delane. Il est ensuite devenu la référence en matière de journalisme à travers le monde et a été largement imité. Aux États-Unis, le Chicago Daily News fut l’un des premiers journaux à adopter cette méthode dès son lancement en 1876. Son rédacteur en chef, Melville Stone, comparait cette nouvelle philosophie journalistique à celle d’un « témoin devant un tribunal, tenu de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ». Le journal qui incarnait le mieux cette approche était le New York Times, sous la direction d’Adolph Ochs. En 1896, Ochs promettait de « diffuser l’information impartialement, sans crainte ni favoritisme, sans considération d’appartenance politique… et, à cette fin, d’inviter à un débat intelligent, ouvert à toutes les opinions ».

Ce journalisme victorien classique constituait également le principe directeur des journalistes de la BBC. Dans un essai de 1954 intitulé « Le problème central de la radiodiffusion », le directeur général de la BBC, William Haley, écrivait que le devoir premier d’un journaliste était de « contribuer à l’avènement de la vérité ». Toutes les autres considérations, affirmait-il, telles que divertir, instruire ou améliorer la moralité du public, devaient demeurer secondaires. La recherche de la vérité, déclarait-il lors de la conférence commémorative Lewis Fry qu’il prononça en 1948 , devait être « la loi vivante », et les journalistes devaient « s’y conformer fermement, œuvrer en son honneur, soumettre toute leur conduite à cette exigence et ne reconnaître aucun autre maître. Car si seulement nous voussons une allégeance sans faille au Vrai et au Beau, le troisième élément, le Bien, finira par s’imposer. »

Charles Curran, directeur général de la BBC de 1969 à 1977, affirmait que la mission de la société était de gérer un supermarché de l’information et de proposer un large éventail de faits et d’opinions. Il mettait en garde les journalistes contre le piège de croire qu’ils détiennent la vérité et que leur rôle est d’éclairer ceux qui l’ignorent. Ce serait confondre la fonction d’un journaliste avec celle d’un prêtre. Le rôle des journalistes, expliquait Curran , n’est pas de « prêcher une conduite particulière. Ils ne considèrent pas qu’il leur incombe d’adopter une morale particulière et d’utiliser ensuite le média audiovisuel pour persuader tout le monde de la suivre. »

Dans un article paru en 1979, Curran s’inquiétait particulièrement de ce qu’il percevait comme une nouvelle vague d’activisme qui commençait à se manifester chez les jeunes journalistes. « Les ténèbres de l’intolérance, avertissait-il, commencent à se refermer lorsque les tenants de l’intolérance veulent brûler les pécheurs au lieu de leur pardonner. »

L’essor du journalisme des baby-boomers

Il existait cependant un problème avec le journalisme victorien classique : il avait tendance à être aride et ennuyeux. C’était une conséquence délibérée des précautions élaborées prises pour protéger la recherche de la vérité. Comme le raconta plus tard Richard Baker, premier présentateur du journal télévisé de la BBC , avant 1955, les présentateurs n’étaient même pas autorisés à apparaître à l’écran : « On craignait que nous ne venions perturber le flux de la vérité par des expressions faciales inappropriées », expliqua-t-il. « Les téléspectateurs voyaient donc des images faire l’actualité. » Tout changea avec l’arrivée des baby-boomers, une génération aux goûts, valeurs et priorités radicalement différents dans tous les domaines : musique, mode, morale, politique… et journalisme.

Les baby-boomers aspiraient à l’aventure dans une ère de paix et de prospérité sans précédent, et ils atteignirent l’âge adulte durant une décennie de rébellion culturelle résolument idéaliste et utopique . Lassés du journalisme victorien classique et de sa philosophie d’impartialité, ils étaient animés par un nouvel élan : le désir de rendre le monde meilleur. L’activisme et la contestation étaient à la mode, et les baby-boomers privilégiaient un nouveau style de journalisme engagé, virulent et partisan. Dans les années 1960, des journalistes développèrent la presse underground , une forme de journalisme explosive qui prenait parti, embrassait des idées politiques radicales et affichait sans complexe son mépris des normes du journalisme traditionnel.

À la fin des années 1980, la génération des baby-boomers accédait à des postes de pouvoir et d’autorité dans le journalisme, et en 1992, un nouveau directeur général arrivait à la BBC. Il s’appelait John Birt et sa mission, qu’il s’était lui-même fixée, était de détruire le modèle victorien classique du journalisme et de le remplacer par un journalisme adapté à la génération des baby-boomers. Ce n’était guère une surprise. Les convictions de Birt sur le journalisme étaient publiques bien avant sa nomination à la tête de la BBC. Entre 1975 et 1976, il publiait, avec son collègue Peter Jay, cinq articles importants dans le London Times . Dans le premier, ils s’attaquaient au cadre journalistique traditionnel « qui, quoi, où, quand, comment », qu’ils jugeaient biaisé et qui, selon eux, entravait la compréhension. La question la plus importante, affirmaient-ils, et celle à laquelle il fallait répondre en premier, était « pourquoi ». Cette approche bouleversait la méthodologie journalistique traditionnelle qui privilégiait le reportage factuel et reléguait les explications et les commentaires aux éditoriaux.

Se contenter de rapporter des faits, affirmaient Birt et Jay, était « insatisfaisant » : « Sans le temps de contextualiser l’information, [cela] ne permet pas au téléspectateur de comprendre comment ces problèmes s’articulent entre eux. Il risque plutôt de se sentir confus et mal à l’aise. » Un reportage sur le chômage, par exemple, devrait s’attacher à expliquer « les véritables causes du chômage ». Ce dont on avait un besoin urgent, disaient-ils, c’était un journalisme qui résolve les problèmes. Dans leur second article, ils s’attaquaient à la distinction journalistique classique entre fait et « analyse de l’actualité ». Il s’agissait, selon eux, de « l’erreur fondamentale, l’erreur la plus répandue. C’est une distinction sans réelle différence. » Ils critiquaient également le journalisme traditionnel qui présentait les événements « comme des histoires isolées, chacune étant un ensemble de “faits” distincts ». Cette approche, soutenaient-ils, était erronée car la vie n’était pas un assemblage complexe d’événements aléatoires ; elle obéissait à des schémas que les experts pouvaient analyser et comprendre.

Pour Birt et Jay, le rôle premier du journaliste était d’identifier et d’expliquer le contexte narratif plus large d’une histoire. L’élaboration de ces récits nécessitait des équipes d’élite de journalistes capables d’aider le grand public à comprendre les problèmes du monde : « des journalistes compétents et instruits, travaillant parfois en équipe et mêlant constamment enquête et analyse, de sorte que les besoins de compréhension orientent l’enquête et que les résultats de l’enquête alimentent l’analyse. » Dans leur dernier article, ils réaffirmaient que le journalisme victorien n’était plus pertinent : « En résumé, la plupart des journalistes, y compris les journalistes de télévision, travaillent selon des concepts obsolètes et confus qui doivent être remplacés par les valeurs d’un journalisme nouveau. »

La révolution proposée par Birt et Jay horrifiât les journalistes chevronnés. Le journaliste de télévision Llew Gardner s’en prit aux auteurs, dénonçant leur arrogance, leur « élitisme insupportable et leur conviction suffisante de tout savoir et d’avoir percé un secret sur le journalisme télévisé, secret que seuls des gens aussi savants qu’eux auraient pu découvrir ». L’une des réactions les plus virulentes au manifeste de Birt-Jay vint de Louis Heren, correspondant étranger du Times , qui leur fit la leçon sur l’importance de l’humilité journalistique. Le travail d’un journaliste, expliqua-t-il, est de s’efforcer de comprendre ce qui se passe et de le rapporter avec la plus grande honnêteté possible. Il n’appartient pas aux journalistes de déterminer les causes des problèmes du monde, ni de dicter comment les résoudre. La raison en est, selon Heren, que les journalistes sont souvent ignorants et n’ont aucun moyen de connaître ces choses.

J’ai constaté que très peu d’observateurs, et même certains des participants aux événements relatés, savaient ce qui s’était réellement passé. Le mieux que l’on puisse espérer était de rédiger un rapport honnête, qui ne trompe pas, et de laisser le reste à des enquêtes ultérieures ou à l’histoire.

La mission de John Birt : expliquer

Après sa prise de fonction à la tête de la BBC, Birt s’est immédiatement lancé dans une croisade contre le journalisme victorien classique et tous ceux qui le pratiquaient. Il a baptisé ce projet « Mission d’explication », dont l’objectif stratégique était de mettre fin à la séparation entre faits et opinions. Dans son autobiographie , il le décrit comme un combat épique de David contre Goliath, dans lequel il s’identifie comme David. Birt déplorait que « la tradition journalistique de la BBC soit globalement descriptive plutôt qu’analytique », et dans ses mémoires, il soutient que la BBC s’accrochait à des valeurs dépassées : « Nombre de journalistes et de producteurs de la BBC semblaient prisonniers de leurs bureaux de l’ouest londonien, inconscients du bouillonnement d’idées qui les entourait. »

Il s’agissait, observe Birt, d’un choc des générations : « Un groupe important – principalement composé de personnes âgées de quarante à cinquante ans – considérait l’actualité comme un processus routinier. Ils couvraient les événements et y réagissaient. Compétents et expérimentés, ils avaient cependant depuis longtemps cessé de se poser des questions. Ils étaient comme englués dans leurs habitudes. » À son arrivée, les pré-baby-boomers réagirent avec un « ressentiment morose… Le cœur de la BBC semblait figé dans les années 1950 et, en tant que personne dont les valeurs et les attitudes s’étaient forgées dans les années 1960, je détonais… Mes vêtements modernes suscitaient aussi, de toute évidence, une grande fascination. »

Birt a inondé BBC News de journalistes de la génération des baby-boomers, dont beaucoup ont été parachutés directement à des postes clés. Il se souvient avoir pourvu « les postes importants de l’équipe en recrutant aussi bien en interne qu’en externe à la BBC, et – au mépris de la tradition – par nomination directe, sans jury d’entretien. J’étais persuadé qu’il nous fallait sauter une ou deux générations pour pourvoir les postes de direction. » Ces nouveaux journalistes chevronnés partageaient tous les valeurs éthiques et politiques de sa génération. Ils ressemblaient même étrangement à des membres de la génération des baby-boomers. L’un d’eux, raconte Birt avec satisfaction, avait l’air d’« un jeune professeur d’université aux idées radicales ».

Birt a réinventé le journalisme à la BBC et introduit une nouvelle méthodologie. Désormais, les scripts étaient rédigés par les journalistes expérimentés de la rédaction, puis des reporters étaient envoyés sur le terrain pour réaliser des interviews et des reportages. Ainsi, la réalité se conformait au récit prédéterminé. Dans son ouvrage « Uncertain Vision » , consacré au passage de Birt à la BBC, Georgina Born décrit une réunion au cours de laquelle Birt a déclaré aux producteurs qu’il souhaitait une préparation et une écriture bien plus poussées. Lorsqu’on lui a demandé quelles émissions d’actualités de la BBC il appréciait, il a répondu : « Franchement, aucune ne me plaît. » Il sous-entendait, explique-t-elle, que la vérité d’un reportage « pouvait être trouvée intellectuellement ».

La construction et la gestion du récit sont devenues les compétences journalistiques les plus importantes. Born rapporte que les journalistes plus âgés se plaignaient de « pressions staliniennes les incitant à adopter la ligne éditoriale de la BBC ». Et comme l’agenda médiatique était de plus en plus élaboré au bureau par des équipes de cadres supérieurs, de nombreux reporters ont commencé à se sentir mal à l’aise. L’un d’eux a admis qu’il ignorait souvent si les informations qu’il rapportait étaient vraies ou non. « C’est bizarre », a-t-il confié à Born ; « on devient une sorte de journaliste virtuel, coincé dans un bureau à retraiter des informations, sans jamais aller sur le terrain, sans vivre ce qu’on rapporte. »

Mais Birt était heureux. Il se voyait comme une rock star du journalisme saccageant sa chambre d’hôtel – une force radicale et destructrice brisant les vieilles règles et les tabous ancestraux. Décrivant son impact sur l’ancienne génération de journalistes de la BBC, il écrivait avec jubilation : « J’étais celui qui a fait voler leur monde en éclats. »

La dernière décennie du XXe siècle a vu la tendance s’accentuer vers un journalisme narratif. Nul n’a mieux incarné ce mouvement que le célèbre reporter britannique Martin Bell. Correspondant aux affaires étrangères de la BBC, Bell était connu pour ses apparitions à l’écran dans son emblématique costume blanc. En 1997, il publia un manifeste où il poussait les idées de Birt jusqu’à leur aboutissement logique. Il aspirait à un nouveau type de journalisme qu’il nommait le « journalisme de l’engagement ». Les journalistes, suggérait-il, ne devaient plus feindre l’impartialité, mais s’engager pour un monde meilleur. Le journalisme libéral victorien, affirmait-il, n’était qu’un « journalisme de spectateur ».

Selon Bell, le journalisme doit être perçu comme une « entreprise morale » guidée par la connaissance du « bien et du mal ». Les journalistes ne doivent pas être neutres ; ils doivent se demander : « En quoi croyons-nous ? » Le rôle d’un journaliste, insistait-il, n’est pas de rapporter les événements de manière impartiale, mais d’intervenir activement.

Aux pratiques impersonnelles du passé, je crois désormais en ce que j’appelle le journalisme de l’engagement. J’entends par là un journalisme qui se soucie autant qu’il sait ; qui est conscient de ses responsabilités ; et qui ne reste pas neutre entre le bien et le mal, le juste et l’injuste, la victime et l’oppresseur.

Où va le journalisme ?

En conséquence de ces évolutions, le journalisme moderne de la BBC souffre aujourd’hui de deux défauts majeurs. Le premier est sa dépendance au récit. Une fois qu’il a déterminé quelles causes il juge bonnes et lesquelles sont mauvaises, ces récits moraux deviennent rapidement des dogmes incontestables auxquels les membres du groupe doivent adhérer. C’est dangereux, car le récit est une drogue extrêmement puissante. L’être humain est un Homo narrans , le singe conteur. Nous avons évolué pour comprendre le monde en termes de récits moraux : le bien contre le mal, nous contre eux. Cette puissante pensée binaire est un héritage de notre passé tribal. Comme l’explique l’écrivain Will Storr dans *The Science of Storytelling * :

Un récit se superpose à notre inconscient, à ce paysage de sentiments, d’instincts et de soupçons encore flous, et lui donne un sens, nous insufflant soudain un sentiment de clarté, de mission, de justesse et de soulagement. Lorsque cela se produit, c’est comme si nous avions découvert une vérité révélée et que nos yeux s’étaient soudainement ouverts.

Dans le contexte d’une salle de rédaction, cela crée un esprit de clan chez les journalistes. Ils adopteront la même vision du monde, la pensée de groupe journalistique s’imposera et le journalisme prendra des allures de vocation quasi religieuse. Remettre en question les convictions fondamentales du groupe sera proscrit. La tyrannie du récit est précisément ce que le journalisme victorien classique et impartial visait à contenir.

Le deuxième défaut majeur de la BBC réside dans le fait que la nécessité de protéger le récit dominant relègue la vérité au second plan. Les implications de ce changement sont profondes. L’idée qu’il est acceptable d’induire les gens en erreur si l’intention est pure est appelée mensonge prosocial et est bien comprise des psychologues cognitifs. Dans le journalisme moderne, le mensonge prosocial consiste à utiliser le journalisme pour influencer et persuader les publics d’adopter des comportements jugés éthiquement corrects. La note de Prescott indique ceci à propos de la gestion par la BBC de la question transgenre :

Il y avait un flot constant d’articles partiaux, généralement des reportages d’actualité, célébrant l’expérience transgenre sans équilibre ni objectivité.

Un exemple typique était l’histoire de Gisele Shaw, un récit dithyrambique d’une lutteuse transgenre qui se sentait « libérée » après avoir fait son coming out.

Cet article, publié le 15 mars 2023, passait sous silence le fait que cette lutteuse, de sexe masculin à la naissance, avait remporté à plusieurs reprises des trophées en participant à des compétitions féminines.

Le Conseil d’administration pourrait prendre note du parcours incontestable d’excellence journalistique novatrice dans ce domaine, celui d’Hannah Barnes de Newsnight, qui a ensuite écrit l’ouvrage de référence sur le traitement médical et les mauvais traitements infligés aux « enfants transgenres ».

Son travail serait aujourd’hui probablement impossible à la BBC, compte tenu de la culture que j’ai décrite plus haut, des changements survenus à Newsnight et de l’absence actuelle de journalistes dédiés à l’émission.

En pratique, cela s’apparente à de la propagande et transforme les journalistes en activistes médiatiques de facto. Dans cette culture journalistique partiale, l’impartialité est rejetée par les journalistes vedettes comme une forme de « biais des deux camps ». Il en résulte un journalisme trompeur qui alimente ce que Prescott appelle un « récit simpliste et déformé ». Sa note de service présente des preuves convaincantes d’un « biais éditorial involontaire » généralisé qui empêche le public de comprendre correctement les enjeux complexes. « La BBC », conclut la note, « doit reconnaître ses problèmes systémiques ; ce n’est qu’à cette condition que le processus de résolution pourra véritablement commencer. »

Le véritable problème de la BBC réside dans le fait qu’elle est prisonnière d’une Charte royale qui l’oblige à l’impartialité, alors qu’elle ne l’est pas. Une solution serait donc d’abolir cette Charte et de permettre à la BBC d’exprimer ouvertement ses opinions et ses partis pris, au même titre que n’importe quel autre média. Une autre option consisterait à entreprendre une contre-révolution au sein de la BBC, d’une ampleur comparable à celle de Birt dans les années 1990, mais cette fois-ci dans le but de restaurer le journalisme victorien classique et le respect des faits.

Il est peu probable que l’une ou l’autre de ces choses se produise prochainement. Un gouvernement travailliste n’est pas près de supprimer la redevance audiovisuelle ni de réformer la Charte royale, et la BBC n’est pas prête à renouer avec un journalisme aride et ennuyeux qui compliquerait encore davantage sa conquête de téléspectateurs sur un marché déjà extrêmement concurrentiel. Après mûre réflexion, la situation restera probablement inchangée pour le moment. Il ne faut pas se prétendre satisfait du statu quo. Au contraire, il est incohérent et confus. Et à mesure que le journalisme évolue, il appartiendra à nous tous – à la société – de décider du type de journalisme que nous souhaitons. Car, en fin de compte, nous obtenons le journalisme que nous méritons.