Michel Nodé-Langlois, Professeur honoraire de philosophie à Toulouse, nous propose cette analyse :

Il est assez remarquable que, dans les débats de ces temps-ci sur la pratique d’une procréation « médicalement assistée », il soit très peu question de la vérité de cette pratique, soit de ce qu’elle est en réalité, une réalité qu’on peut d’autant moins dénier qu’elle est la condition de son efficacité, quand du moins elle s’avère efficace.

Assistance médicale ou simplement technique ?

Un élu récent au Parlement européen réclamait à bon escient que l’on parle de procréation techniquement et non pas médicalement assistée. Le deuxième adverbe a pour fonction évidente de mettre cette pratique au compte de la vocation sanitaire de la médecine, que nul ne songerait à mettre en question. Il est pourtant évident que cette vocation est hors-jeu dès lors qu’il ne s’agit plus de soigner une stérilité – la PMA ne le fait pas –, mais de combler le vide d’une sexualité inféconde, inféconde par nature ou par accident. On devrait parler ici de « soins palliatifs à la sté- rilité », et c’est seulement en ce sens que la PMA pourrait paraître relever d’une assistance médicale, du moins dans le cas d’une stérilité pathologique. Dans tous les cas, il s’agit de produire et procurer le résultat d’une procréation quand celle-ci est physiologiquement impossible.

Une procréation destructrice

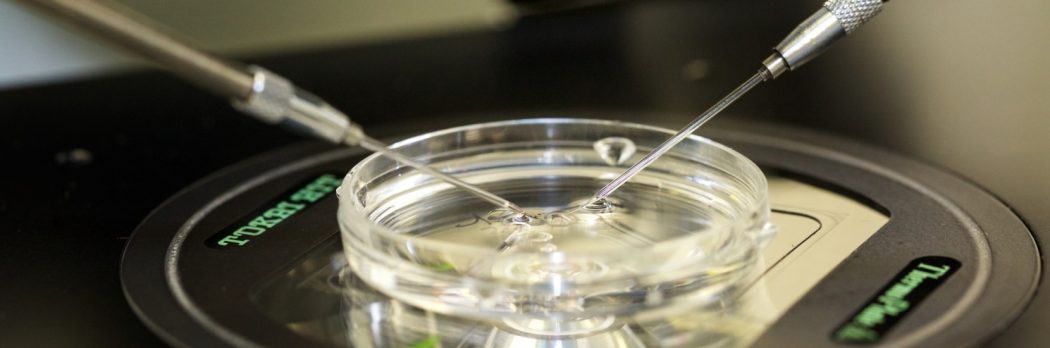

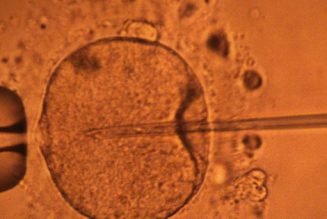

Le terme de procréation est trompeur dans la mesure où il n’est adéquat qu’à un aspect très partiel du processus : la mise au monde d’un petit humain, lorsque l’opération réussit. L’expression consacrée fait oublier que la procréation dite médicalement assistée est toujours en fait une opération de destruction techniquement programmée : étant donné ses chances minimes de réussite, elle ne va jamais sans l’implantation et l’élimination d’embryons, conçus en beaucoup plus grand nombre qu’il n’y a d’enfants mis au monde par ce biais. L’opération de « tri sélectif » – fort recommandable, et à très juste titre, dans le domaine de l’élimination des déchets – ne concerne pas seulement les embryons que l’on retire d’un utérus pour permettre le développement d’un heureux élu : elle porte plus encore sur tous ceux qui ont été conçus dans une éprouvette, et qui sont détruits au bout de quelques années, dès lors que leur développement ne fait plus l’objet d’un « projet parental ». La seule destinée alternative que la législation tend désormais à leur offrir est de devenir un matériau à la disposition des laboratoires de recherche.

L’humanité du petit d’homme

C’est bien en vue de la naissance d’un petit d’homme que l’on conserve un embryon sélectionné au détriment d’autres – au risque de lui imposer par la suite un « syndrome du survivant ». Le sens même de l’opération implique donc la reconnaissance du caractère humain tout à la fois de celui que l’on choisit et de ceux que l’on élimine, sans qu’on reconnaisse à ces derniers les droits élémentaires auxquels l’humanité est censée donner lieu. La volonté de satisfaire un « désir d’enfant », de personnes qui ne peuvent pas physiologiquement en faire un, conduit donc à priver plus de personnes encore de la possibilité de développer leur capacité – inscrite dans leur génome à la fois spécifique et individuel – d’éprouver un désir. Chez des adultes en mal d’enfant, le désir est devenu conscient, mais ce n’est là que l’aboutissement d’un processus dont le principe est inscrit dans la nature de ce qu’ils étaient à leur conception, comme tout autre membre de l’espèce humaine. La réalité des techniques aujourd’hui disponibles fait donc qu’on ne saurait satisfaire le désir parental de personnes adultes sans s’accorder le droit de priver des humains conçus de toute possibilité d’accéder à leur capacité d’éprouver un désir : celui-ci est dénié à sa racine dans le moment même où l’on en fait un principe suffisant de légitimation.

Protection des plus faibles ?

Il est remarquable qu’au moment où l’on ravive à bon droit l’idée que la vocation d’une société démocratique, qui se veut égalitaire, est de « protéger les plus faibles », cette belle revendication est rarement appliquée aux petits d’homme conçus que l’on maintient en état de congélation dans l’attente d’un éventuel avenir plus réellement humain. On se demande pourquoi ils ne bénéficient pas de cette exigence d’un « accueil total de l’autre » tant prôné par ailleurs, et que le relativisme parfois se flatte d’être. Une société ne peut guère s’honorer de protéger les plus faibles quand elle consent sans rougir à éliminer chaque année des millions d’humains, avec pour seul paravent que l’opération n’a d’autres témoins que ceux qui la pratiquent, parfois à leur cœur défendant.

Procréation sans père ou procréation sans sexe ?

On a beaucoup polémiqué ces jours-ci au sujet d’une autorisation légale de réaliser techniquement une procréation « sans père ». Ici encore les mots, même justes, ne disent qu’une partie de la réalité. Car il y aurait lieu de parler avant tout ici d’une procréation « sans sexe ». La glorification et la promotion libertines de la sexualité aboutissent historiquement à mettre celle-ci hors-jeu dans ce qui constitue la finalité naturelle sans laquelle elle n’existerait même pas. Ce n’est pas que la sexuation des personnes soit complètement absente du processus de mise au monde : il y faut encore et toujours une semence masculine procurée par la masturbation d’un « donneur », laquelle servira soit à l’insémination d’une matrice féminine, soit à une fécondation in vitro en vue d’une implantation in utero. Quoi qu’il en soit de l’éventuel cryptage de l’identité de celui qui est le père naturel de l’enfant procréé, il reste dans tous les cas que la procréation n’est pas ici le fruit d’un rapport sexuel. La sexuation des organes et des gamètes n’est pas supprimée : elle est présupposée. Mais leur compénétration intime – ce qu’on appelle joliment « faire l’amour » – est mise hors-jeu, et n’est plus le lieu de conception de l’être procréé.

Hétérosexualité : un pléonasme ?

La PMA se présente ainsi comme un mode de procréation auquel la sexualité est à la fois présupposée du point de vue de la sexuation naturelle, et indifférente si on l’envisage du point de vue du rapport entre les personnes sexuées qui en sont les bénéficiaires. C’est encore plus évidem-ment le cas lorsqu’il s’agit de personnes dites « homosexuelles ». Le terme d’homosexualité est en fait la source d’une apparence trompeuse. Il désigne ce qu’il est désormais convenu d’appeler une« orientation » – Marcel Proust parlait d’inversion –, soit une forme d’attirance amoureuse qui tend à une intimité physique source d’un plaisir lié aux organes sexuels, mais dans laquelle un rapport proprement sexuel – un coït – est précisément impossible : il n’y a pas d’accouplement possible entre personnes de sexe féminin, et la sodomie n’en est pas un non plus, puisque l’un des organes qu’elle met en jeu n’est pas un organe sexuel. On désigne symboliquement comme une autre sexualité une attirance mutuelle inféconde parce que dépourvue de rapport sexuel. Le terme d’homo-sexualité est en fait un oxymore dont la première partie signifie une identité et la deuxième une division, car sexe vient du verbe latin secare, qui signifie : couper. Le terme d’homosexualité recouvre une tendance ou une forme d’intimité dans lesquelles le sexe est mis en tant que tel hors-jeu.

Mariage et sexe

Cette équivoque n’a pas été sans affecter le débat de naguère sur le « mariage pour tous ». Celui-ci était revendiqué au nom de l’égalité républicaine. Mais l’égalité devant la loi signifie seule-ment que les personnes ont droit aux même choses, que la loi garantit. Or l’union de deux personnes de même sexe ne peut être la même chose que l’union de deux personnes de sexe différent. Une dyade dont les deux termes sont identiques s’appelle une paire. Il faut qu’ils soient différents pour pouvoir constituer un couple. De même qu’il ne peut pas y avoir d’accouplement homosexuel, il est absurde d’appeler mariage la sanction légale d’une union de personnes de même sexe : ce terme, comme celui de mari, renvoie à la notion de mâle, et l’on ne peut être le mâle, chez les humains comme chez les autres animaux, que d’une femelle. Quoi qu’il en soit de sa qualification morale, l’union civile entre des personnes de même sexe aurait dû s’appeler un pariage. Mais le législateur a choisi, en recourant à un même nom, de recouvrir la différence des choses.

*

Dénommer adéquatement les choses devrait être considéré comme une forme à la fois élémentaire et majeure du respect des personnes, plutôt que mis au compte d’on ne sait quelle phobie délictueuse. Masquer la réalité, y compris en ne l’exhibant que partiellement, confondre symboliquement des réalités qui ne sauraient être réellement identiques, autant d’opérations demanipulation de la vérité qui auraient fait les délices des Sophistes grecs. Ceux-ci professaient enfait que ce que l’on pare du nom de vérité n’est jamais qu’une manipulation, un « effet de langage ».Orwell savait quant à lui que la principale arme d’un État totalitaire serait d’inventer une « no- vlangue », qui dissimulerait la réalité au lieu de la révéler. Mais la réalité résiste – « les faits sont têtus », disait Lénine –, et le soin apporté à l’exactitude dans l’usage des mots est une manière, sil’on ose dire, de collaborer à cette résistance.