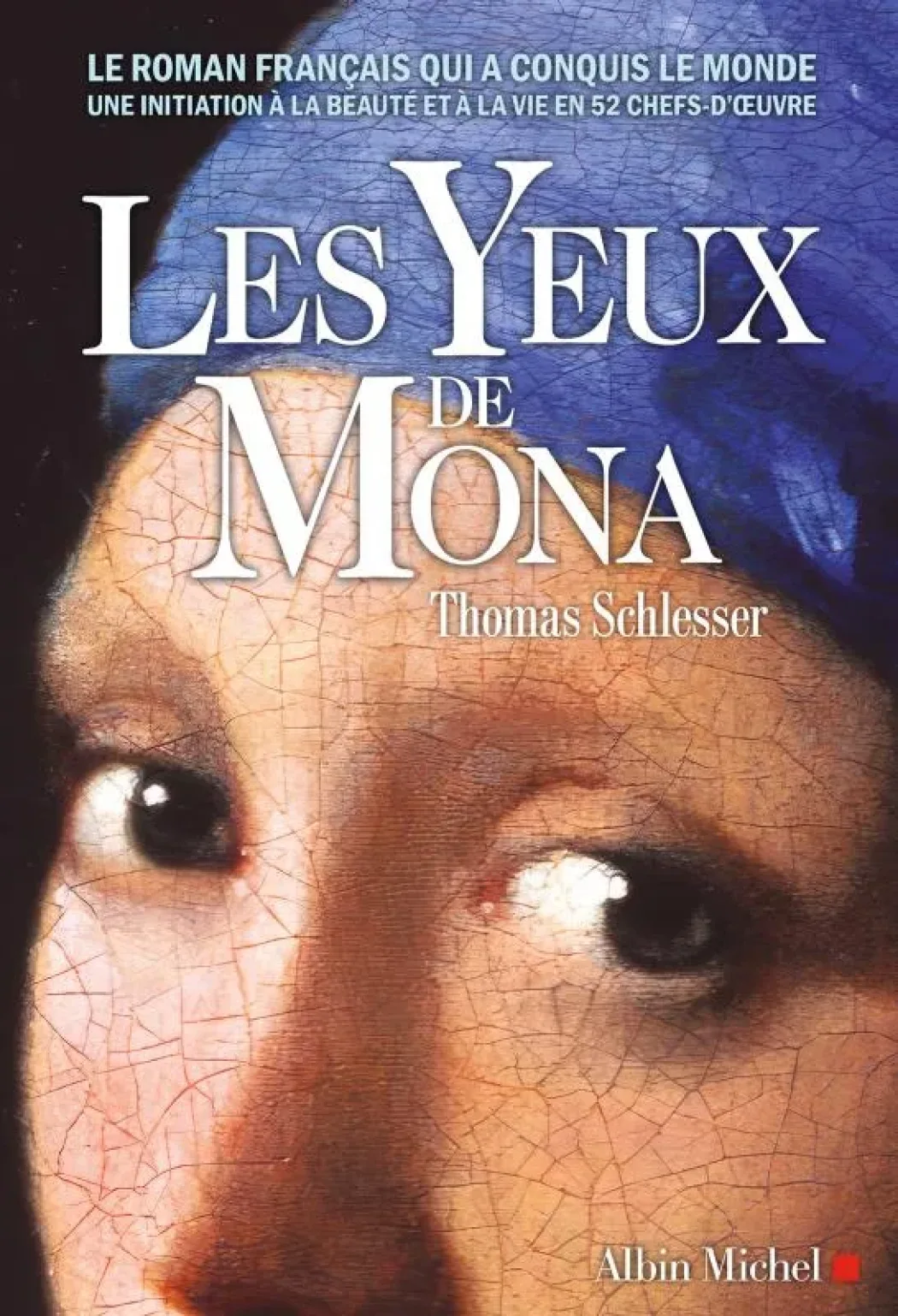

Un père de famille a analysé ce roman qu’il considère comme une tromperie. Il est vrai que la présentation du livre est très séduisante : l’histoire d’une belle relation entre un grand-père érudit et sa petite-fille de 10 ans, menacée de devenir aveugle, qu’il va emmener admirer, et nous avec, 52 chefs-d’œuvre en 52 semaines. Une initiation à l’art, au beau et à la vie.

La réalité est tout autre.

Ce livre arrive très opportunément en plein « débat » sur l’euthanasie et se garde bien d’annoncer que sa promotion en est la toile de fond, parmi d’autres positions idéologiques et choix d’« artistes » contemporains tout aussi contestables.

Dans ce concert d’éloges, beaucoup tombent dans le piège. Il est un des cadeaux du moment qui fonctionne très bien et se voit déjà outil pédagogique à destination des jeunes.

Les personnages principaux :

- Mona, petite fille de 10 ans vivant à Paris, admirative de son grand-père qu’elle appelle Dadé. Elle garde un attachement très fort à sa grand-mère, Colette, une femme « militante » et « courageuse » décédée lorsqu’elle n’avait que 3 ans. Un pendentif qu’elle lui a donné avant de mourir la relie à elle par une relation mystérieuse.

- Les parents de Mona : Paul et Camille. Camille est la deuxième femme de Paul, la première ayant « disparu avec son meilleur ami » (p 12). Paul est dépeint comme un brocanteur pas bien brillant, alcoolique à ses heures, persuadé de ne pas arriver à la cheville de Camille et d’Henry, son beau-père. Il est hanté par l’idée qu’en perdant sa boutique (…), « il perdrait le peu de respect qu’il pensait inspirer à sa fille » (p 45).

- Les grands-parents de Mona, parents de Camille : Henry et Colette Vuillemin. Henry, dit Dadé, va emmener sa petite-fille Mona dans les musées, au lieu de l’accompagner chez un psychiatre, comme demandé par ses parents, mais sans le leur dire, entretenant ainsi un « mensonge complice » (p 36) avec persistance (p 79). Colette est décédée lorsque Mona avait 3 ans. Il est interdit de parler de sa mort, et ce tabou plane comme une toile de fond tout au long du livre. On apprendra au fur et à mesure que Colette Vuillemin était en réalité une militante « courageuse » pour « le droit à mourir dans la dignité », combat ayant abouti à son propre euthanasie 7 ans plus tôt.

- Le Dr Van Orst, médecin auprès de qui Mona suivra plusieurs séances d’hypnose.

Extraits choisis

P 92 : Tu sais, Mona, aux XVIe et XVIIe siècles, malgré les travaux de grands scientifiques comme Copernic, Kepler et Galilée qui prouvèrent que la Terre tournait autour du Soleil et non l’inverse, l’Église continuait d’imposer une vision dogmatique selon laquelle l’Homme est au centre de tout. Mais, dans la société prospère et éduquée qui est celle dans laquelle évolue Vermeer, cette conviction est battue en brèche.

P 118, à propos de la consécration de l’ère du libertinage à la fin du règne de Louis XIV : – C’est quoi, Dadé, le « libertinage » ? C’est être libre ? – Oui. C’est être libre dans son corps et dans ses idées, en opposition aux consignes très strictes de l’Église. C’est faire plus de place au plaisir de l’instant qu’aux règles morales fixées par la religion.

P 150 : Non. J’admire David. Sa peinture est un paroxysme de ce qu’on appelle « l’idéal des Lumières », un idéal fondé sur l’appel à la Raison, au civisme, à l’égalité pour toutes et tous, contre les intérêts égoïstes, l’arbitraire du pouvoir et l’obscurantisme des dogmes religieux.

P 152 : Dès le 20 juin, dans la salle du Jeu de Paume à Versailles, un serment scella la résolution de toute une assemblée à rédiger une Constitution plus juste. (…) Ce fut, d’une certaine manière, le début de la Révolution française. (…) il aboutit à l’abolition des privilèges le 4 août de cette même année, et le 26, à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Ce texte affirme que toi et moi, moi et toi, toutes et tous et tout un chacun, nous naissons et demeurons libres et égaux en droits. Et cela, vois-tu, c’était véritablement l’accès tant espéré à l’idéal des Lumières. Cela valait donc bien la peine d’être en révolte.

P 198 : – Comme il me plaît, ce Courbet ! À Henry aussi, il plaisait, plus qu’aucun autre artiste dans l’Histoire. Il raconta à Mona qu’avec sa grandmère, il avait même tenté – sans succès – de faire sortir sa dépouille du cimetière d’Ornans pour le panthéoniser à l’occasion du centenaire de la Commune. Car Courbet, poursuivit Henry, fut un acteur courageux de ce terrible conflit qui, en 1871, vit les Parisiens résister à la fois aux envahisseurs prussiens et à un gouvernement français capitulard. Le peintre s’était engagé pour un socialisme pacifiste et égalitaire, respectueux du patrimoine et tendu vers l’avenir. Las ! Vaincu et réprimé, il paya un lourd tribut : la prison, puis l’exil en Suisse, la disgrâce, la maladie et une mort précoce sous l’œil de son père, le 31 décembre 1877. Mona, en quittant le musée d’Orsay, se mit en tête qu’elle parviendrait un jour à faire entrer Courbet au Panthéon. Henry, amusé, souscrivit au projet. Pourquoi pas pour les deux cents ans de la Commune, en 2071 ?

P 216 : – Dadé, celui qui fera du mal aux animaux, je lui ferai la même chose. Et d’ailleurs, quand papa et maman me laisseront tranquille, je mangerai seulement des légumes. – Peut-être voudras-tu t’inscrire à la SPA, la Société protectrice des animaux ? Au XIXe siècle, elle prospéra en Angleterre, en Hollande et en Bavière puis s’implanta en Italie et en France en 1845. Et Rosa Bonheur fut l’une de ses premières adhérentes. – Mais, Dadé, est-ce que tu trouves ça bien de dire qu’on préfère les animaux aux humains ? – Je te le répète, Mona, les gens doivent avoir le droit de penser et de dire absolument tout ce qu’ils veulent. Je ne peux pas répondre autrement à ta question. Ce dont je suis certain, en revanche, c’est que pendant trop longtemps les animaux ont été considérés avec mépris, comme des êtres mécaniques et inférieurs, soumis aux besoins des hommes sans recevoir le moindre égard et, bien souvent, esclaves de leur cruauté. À partir du XVIIe siècle, des philosophes comme Jean-Jacques Rousseau en France ou Jeremy Bentham en Angleterre les qualifient d’« êtres sensibles », ce qui signifie qu’ils veulent prendre en compte leur souffrance, d’autant plus tragique qu’elle est muette. Et cela, c’est une grande avancée. Je crois que la peinture de Rosa Bonheur a le mérite de participer à ce progrès. En quittant le musée, Mona repérait tous les chiens qui gambadaient dans les rues de Paris et avait envie de les saluer comme des égaux.

P 252 : Elle serra son pendentif, comme s’il avait la propriété surnaturelle de produire de la lumière et de chasser les spectres. La journée s’écoula et Mona attendit d’être tranquille dans sa chambre pour observer sa rapine de plus près. « Hourra, se dit l’enfant, voilà mamie ! » Dans l’enveloppe, il y avait une petite coupure de presse jaunie. Elle était du 9 septembre 1967 et était titrée « Colette Vuillemin, son indigne combat pour la dignité », illustrée par la photographie d’une femme isolée et prise à partie par des gens ostensiblement agressifs. Cette femme, c’était Colette, si jeune qu’elle en était méconnaissable. La petite voulut lire le vieil article mais en saisit d’autant moins le sens qu’elle était bouleversée par ce qu’elle y sentait : une déferlante d’hostilité contre sa grand-mère. Le texte parlait de manifestation, de maladie, de mort et même de prison. C’était lourd, désagréable. Mona avait l’impression que son aïeule était souillée et brûlait d’aller en parler à ses parents. Mais elle savait qu’elle se ferait alors blâmer sans ménagement. Son grand-père ? Ils n’avaient jamais pu discuter de ce sujet et c’était là un interdit beaucoup trop menaçant. Mona triturait son pendentif, cherchait à se raisonner. Après tout, peut-être pourrait-elle investiguer avec l’aide du Dr Van Orst ? Et puis, surtout, le 9 septembre 1967, c’était il y a tellement longtemps : les choses avaient dû changer ensuite. Elle se raccrocha à cette pensée qui la réconforta.

P 262 : Par l’hypnose, Mona revivait ses premiers pas. Elle avançait, au grand air, sous l’œil de Colette qui lui tendait les bras et au cou de laquelle oscillait le pendentif en fil de pêche lesté du cérithe goumier. La toute petite fille le fixait, s’en approchait. Un, deux, quatre, six mètres, sans trébucher. Il y avait des cris de joie, des baisers. Et puis, dans ce parc où Mona avait appris à traverser la vie, se profila une ultime réminiscence. Un promeneur de hasard passa auprès de sa grand-mère, s’arrêta. « Je vous reconnais, madame : vous êtes Colette Vuillemin. Je vous admire infiniment, sachez-le » Et la silhouette disparut. Et les doigts du Dr Van Orst claquèrent.

P 263 : Ta grand-mère fut une combattante, une grande combattante, confia-t-il. Et, pour qualifier le pendentif, il parla de « talisman », de « fétiche » grâce auquel celles et ceux qui se battent se protègent des violences et des mauvais sorts que peut réserver la vie. Une grande combattante ? Mona pressa son grand-père de lui raconter. Mais Henry se ferma et son dos se voûta de longues minutes.

P 280 : Jusqu’à ce que, de l’une d’elles, Mona sorte une médaille plaquée or sur laquelle se découpaient une Vierge et un enfant. À son revers était gravé un prénom : « Colette ». – Ça, ma chérie, ça ne représentera plus jamais rien pour moi, confia l’aïeule, avant de montrer le cérithe goumier qui pendait à son cou et d’ajouter : voilà ce qui compte ; et un jour, ce sera pour toi. Mona ressentait les mains de sa grand-mère sur ses épaules, tellement bienveillantes, tellement douces. Les paupières fermées, l’enfant pleurait et pleurait encore, incapable de quitter ce fantôme revenu d’entre les morts ; elle resterait là, devant cette trappe, dans la fibre irréelle de cette affection retrouvée, à genoux, à jamais.

P 295 : Eh bien, vois-tu, Mona, rien n’est plus beau qu’aimer, rien n’est plus fort que l’attraction, l’inclination que l’on a pour quelqu’un. Quand ces sentiments sont réciproques, on ressent une espèce d’absolu. Mais ce que nous dit la sculpture de Claudel, sa grande leçon, c’est que, quoi qu’il arrive, l’amour n’est jamais tout à fait comblé. Et quand bien même le serait-il pendant la courte durée de l’existence terrestre, le temps et la mort qui guette finiront par séparer les amants. – Mais alors, c’est trop triste… – Oui, bien sûr, c’est triste, c’est la pire des injustices même… Mais comprends que cet irréductible vide, c’est justement ce qui entretient le désir ; c’est grâce à cela que nous sommes vivants et que nous éprouvons les émotions les plus fortes, c’est grâce à cela que nous agissons.

P 319 : – Nous sommes sur la bonne voie. Écoute : Mondrian s’intéressait de très près à une doctrine qui faisait fureur en Europe à l’époque, une doctrine qui prétendait être en mesure de révéler une vérité très ancienne et universelle. Il s’agit de la théosophie1 . – C’est une religion ? – En quelque sorte. Les mauvaises langues diront que c’est une secte, les partisans prétendront que c’est une sagesse. Disons que la théosophie cherchait une réconciliation généralisée de tous les cultes de l’Orient et de l’Occident, et même de toutes les connaissances pour créer sur Terre un climat d’harmonie où chaque humain serait habité par l’Illumination. Il s’agit de s’épurer soi-même le plus possible pour arriver à l’essentiel, c’est une quête de dépouillement et de sagesse.

P 354 : – Georgia O’Keeffe, reprit Henry, a surtout connu la notoriété en figurant des fleurs en cadrage très serré. Et, un peu comme ce paysage de lac t’a fait penser à des caresses, la corolle des pétales, le pistil, la tige, tels qu’elle les peint, font songer à l’anatomie humaine, à une partie du corps. On parle alors de « biomorphisme ». – Mais oui ! Regarde, Dadé, tout ce qui est rouge et rose ! En bas, on croit voir des langues ou des lèvres. Moi, j’aperçois trois bouches, et en haut, dans les nuages, ça ressemble à quelqu’un qui serait allongé et on apercevrait à la fois ses jambes et aussi ses fesses ! C’est trop drôle, Dadé, parce que moi, quand je tourne la tête vers le ciel, j’y vois souvent des choses, des animaux, mais là, c’est sûr, il y a trois paires de fesses qui flottent au-dessus de la montagne. C’est génial, le biomorphisme ! Et Mona partit d’un éclat de rire. Henry se contenta d’un froncement de sourcils faussement consterné, mais dut convenir que le commentaire, si puéril qu’il fût, visait juste. Et cela épargnait au vieil homme de devoir lui expliquer que les visions de Georgia O’Keeffe étaient très réputées pour ses allusions aux organes génitaux féminins… S’il l’avait voulu, Henry aurait pu en profiter pour expliquer que l’artiste affirmait sa propre identité en sexualisant au féminin la flore et les paysages. Cette grille de lecture lui paraissait toutefois trop étriquée. Il emprunta une interprétation moins érotique et plus philosophique.

P 365 : « Cela te protégera de tout. » Tels étaient les mots de la grand-mère de Mona, au moment où elle retira le cérithe goumier de son cou pour le passer autour de celui de sa petite-fille. Colette avait l’air fière, très résolue et un peu triste. Et Mona l’hallucina comme si elle était là, en face d’elle, sur le rebord d’un matelas, dans sa chambre ; elle sentit même un baiser de sa part sur son front. Enfin, il y eut cette injonction : « Garde sans cesse la lumière en toi, ma chérie. » Cette phrase de Colette s’était faufilée dans les canaux du temps. Le message, incompréhensible pour la bambine de trois ans qu’avait été Mona quand elle l’avait entendu, voilà qu’il parlait soudain à la jeune fille qu’elle devenait.

P 376 : – Comme tu le vois, cette œuvre s’appelle La Mère et montre une femme enceinte. Or, Hannah Höch a avorté par deux fois dans sa jeunesse, en 1916 et en 1918. Il faut dire que Raoul Hausmann fut un compagnon souvent cruel. D’un côté, il voulait en finir avec les traditions familiales, l’invitait à être une femme libre, émancipée. De l’autre, il voulait vivre égoïstement et la posséder ; elle avait fini par le craindre tellement qu’elle ne peignait qu’en secret, et s’arrêtait net dès qu’elle l’entendait monter l’escalier. – Ça fait peur ce que tu racontes, Dadé. J’espère qu’elle est partie. – Elle est partie, oui, en 1922, et elle a vécu ensuite avec une femme. Quand elle signe cette Mère, elle ne fréquente plus Raoul Hausmann depuis un bon moment. Mais ils ont continué à s’estimer l’un et l’autre, car leur intense émulation mutuelle leur a permis d’inventer une nouvelle technique artistique… – Attends, Dadé, je sais ce que tu vas dire ! Ils ont inventé le collage !

P 380 : Il s’agissait de très vieilles coupures de presse datées respectivement de 1966, 1969 et 1970. Elle les posa délicatement devant elle, au sol, s’agenouilla et se concentra pour saisir des bribes de ce qu’avait été cette mystérieuse grand-mère à laquelle elle songeait si souvent. « Colette Vuillemin, la mort sans la peur », titrait un papier en grosses lettres ; « Colette Vuillemin, sa lutte pour un dernier souffle digne », écrivait un autre, tandis que le troisième posait une question : « Veut-elle notre suicide à tous ? » On désignait à chaque fois son aïeule comme « une femme combative ». Mona aimait cette formule. Si, pour l’heure, elle n’était encore qu’une « jeune fille », elle deviendrait une « femme combative » comme Colette, elle se le jurait. Ce n’était cependant pas la seule expression à revenir en boucle. Un terme inconnu et difficile à lire clignotait également au fil des articles. C’était un terme doux, chantant, mielleux et confusément inquiétant par sa musicalité même. C’était le terme « euthanasie ».

P 404 : De quoi mamie est morte ?

P 407 : à propos de Niki de Saint Phalle,

C’est comme si l’univers de l’enfance assaillait et oppressait cette femme. Cette Mariée est de 1963. Son aspect rigide, cadavérique, est à rebours de l’image traditionnelle qu’on a des noces pleines d’entrain. Mais cette sculpture, dont le visage semble déchiré par un cri, est aussi l’expression d’une révolte. La décennie 1960 a été celle de très nombreuses luttes à travers le monde pour davantage de liberté et de tolérance, pour l’égalité entre les êtres, contre les guerres et l’impérialisme. Niki de Saint Phalle, avec cette Mariée qu’on croirait à l’agonie, pousse un hurlement… – Et il dit quoi, ce hurlement ? – Que les femmes ne doivent pas être figées dans un rôle de bonne épouse. Les femmes doivent pouvoir défendre leurs désirs et faire leurs propres choix, quels qu’ils soient, même les moins convenables. – Et qu’est-ce qu’elle a fait comme choix, Niki de Saint Phalle ? – Eh bien… (Henry laissa passer un long temps.) Eh bien par exemple, Niki de Saint Phalle a assumé à un moment de sa vie qu’elle ne serait pas une mère modèle. Elle s’est vouée à son art, c’est-à-dire à elle-même, plutôt qu’à ses enfants… Sa Mariée n’est pas qu’une expression de la mort, elle est aussi un appel à une renaissance féminine sous un autre aspect que celui de l’épouse dévouée. – Lequel ? – Celui de la sirène colorée que tu as vue dans le bassin tout à l’heure, par exemple, et surtout sous l’aspect de ses fameuses « Nanas », des sculptures de femmes en train de s’élancer, de danser, de sauter. Elles sont rondes avec des corps aux hanches énormes et une tête minuscule. Mais elles sont vivantes, libérées des diktats de la société. Elles incarnent un avenir radieux, à l’opposé de La Mariée, symbole d’un passé aliénant où les désirs sont bafoués.

P 409 : – Oui, Niki de Saint Phalle fut combative, Mona. Et ta grand-mère l’était aussi, tu peux en être certaine. Jusqu’au bout. – Je sais, Dadé.

P 412 : – Bien sûr que tu ressembles à quelqu’un, Mona… Et c’est vrai : ce n’est ni à ton père, ni à ta mère, et pas vraiment à moi non plus… – Mais à qui alors, Dadé ? – À ta grand-mère, Mona. Tu ressembles tellement à ta grand-mère. L’enfant ouvrit d’immenses yeux solaires. Ils n’étaient plus bleus mais jaunis par la révélation. Transfigurés. – Alors, Dadé, je t’en supplie, allons voir aujourd’hui le tableau préféré de mamie !

P 427 : Ce fut Paul qui prit la parole. Elle accueillit ses mots en sanglotant. – Mona, tu sais bien que je ne suis pas le meilleur pour causer. Mais voilà, sache que nous sommes fiers de toi. Moi, je trouve ça incroyable comme tu as été courageuse depuis presque un an. Tu as été malade et jamais tu ne t’es plainte ; tu as eu un secret avec ton grand-père et jamais tu ne l’as trahi ; tu t’es posé des questions sur ta famille et tu as eu raison de le faire. Et puis j’adorais Colette, tu sais. Tout le monde l’adorait. C’était une femme extraordinaire. Et elle t’aimait tellement, Mona ! Elle aurait été très fière de toi. Je vais te dire mieux : vous êtes les mêmes toutes les deux, exactement les mêmes. – Est-ce que tu veux qu’on en parle, ma chérie ? demanda timidement Camille. – Mona resta silencieuse. Elle avait pu tolérer les paroles de son père et les avait pleinement entendues, mais elle en voulait infiniment à sa mère d’avoir lu ce cahier. Car rien n’est plus cruel que d’observer, pour la première fois de son existence, celle-là dont on croit qu’elle devrait toujours nous protéger être l’agente d’une humiliation et d’une douleur. – Ainsi, entre Mona et sa mère, rien ne serait plus jamais comme avant. Une petite mort venait de frapper la jeune fille. Un deuil commençait. Mais – et Mona le décréta au plus profond de son âme – un nouveau départ aussi. Il allait juste falloir un peu de temps.

P 429 : – Dadé, parfois, je suis si triste que j’ai envie de disparaître. L’expression d’une telle pulsion de mort horrifia le vieil homme. Il fallait sortir Mona de la suie qui collait à son esprit. Il était temps de regarder un grand dessin de Jean-Michel Basquiat.

P 431 : – Mais alors, est-ce qu’en faisant ce dessin, Basquiat fait de la publicité pour la drogue ? – En un sens peut-être, car il témoignait de son pouvoir. La drogue permet de dépasser les perceptions humaines et de rendre l’existence plus intense. Mais Basquiat a également souffert de ses addictions et, de manière générale, a payé très cher ses excès.

P 434 : Camille, écrasée d’émotion, mesurant tout le cheminement qu’avait fait sa fille en un an, voulut enfin faire éclater ce grand tabou qu’avait été la mort de Colette Vuillemin. Car, désormais, Mona se tenait prête à tout recevoir, à tout savoir. À tout voir.

P 440 : Elle sentit toute l’ambiguïté de cet élément : le manteau était inquiétant avec sa forme phallique mais on pouvait aussi l’apprivoiser et se nicher à l’intérieur pour maîtriser ses angoisses. Henry n’évoqua que très allusivement les symboles sexuels de l’œuvre. Mais Mona n’eut pas besoin de lui pour les saisir.

P 442 : Lors des cours de français, il y avait des séances consacrées à l’acquisition du vocabulaire et, parmi les exercices, l’élève devait choisir un mot rare et en donner la définition la plus complète possible sous la forme d’un petit exposé oral. Mona écoutait ses camarades parler d’une « naïade », d’une « flagornerie » ou encore d’un « hurluberlu ». Puis vint son tour. Son professeur prit sa voix méprisante et lui demanda : – Allez, c’est à vous, Mona. Debout. Et dites-nous donc sur quoi vous allez pérorer. Mona serra les poings et raidit la nuque. – « Euthanasie », répondit-elle, et elle dicta le mot à la classe somnolente. Son professeur leva un sourcil. Mona prit son souffle. – L’« euthanasie », c’est quand quelqu’un décide qu’il veut mourir parce qu’il est très malade et sait que c’est impossible d’aller mieux. Par exemple quand on est très vieux, qu’on a beaucoup de douleurs, et que la vie refuse de vous offrir des moments heureux alors qu’elle en offrait avant. C’est un acte incroyable, et très courageux. Et c’est un peu différent du suicide. Quand il y a l’euthanasie de quelqu’un, c’est qu’il en a parlé avec ses proches, sa famille, avec des médecins, et c’est un vrai choix parce qu’on aime la vie et que, quand on l’aime, on veut qu’elle soit belle jusqu’au bout, et on veut être digne au moment de mourir. Mona se tut une seconde en remarquant que tous ses camarades la regardaient, électrisés. – L’euthanasie, c’est autorisé dans quelques pays, comme par exemple la Belgique, mais c’est interdit dans beaucoup d’autres, et surtout en France. Il y a plusieurs raisons à ça : beaucoup de médecins disent que ça irait dans le sens contraire de leur métier puisqu’ils doivent soigner. Et puis les religions sont plutôt contre, parce qu’elles pensent que c’est Dieu qui doit décider de l’instant où on meurt. Alors, il y a eu des gens, y compris des gens qui croyaient en Dieu, qui ont quand même dit très fort que l’euthanasie, c’était quelque chose d’humain, et qu’on devait y avoir droit, parce qu’on a le droit d’être libre quand on meurt. Et ces gens-là, on dit qu’ils sont des militants et que leur cause, c’est de pouvoir mourir dans la dignité. Mona avait terminé. Elle se rassit. Un élève au premier rang demanda ce que signifiait « dignité » ; Mona répondit : – C’est quand les choses, elles sont grandes et qu’elles méritent le respect. Un second élève, par une espèce de réflexe de son âge, et propre au narcissisme de sa génération, grommela: – Moi, je mérite le respect ! La classe fut submergée par un brouhaha virevoltant. Si les voix étaient encore celles d’enfants, leurs intonations mimaient les accents abrupts et abrutis de l’adolescence. Puis le calme revint. Bon, eh bien, Mona, c’est un travail plus que convenable auquel manque cependant l’origine du mot. Mais comme vous ne connaissez pas les langues anciennes, c’est beaucoup vous demander, je le reconnais… – Cela vient du grec ancien, monsieur. – Oui, bon, très bien. J’imagine que vos parents vous ont quand même bien aidée pour cet exercice ! – Non. C’est ma grand-mère qui m’a aidée. Henry le savait : il ne lui restait que trois mercredis à passer au musée en compagnie de sa petite-fille. Bientôt, cela ferait un an et cinquante-deux visites. Henry méditait cette échéance et, un instant, s’interrogea: sa vie aurait-elle encore du sens, passé cette date ? Cette sensation de déréliction étrangla son cœur dont il commençait à sentir la fragilité. Alors, il bascula six décennies en arrière. Il se rappelait Colette. Il se rappelait la manière dont tous les deux, au bord de la mer, avaient ramassé des cérithes goumiers puis les avaient érigés en porte-bonheur, comment ils s’étaient juré l’amour, l’amour absolu, la communion éternelle. Quand il lui avait demandé si elle voulait être heureuse dans la vie, elle avait souri et répondu : « Non. Je veux être follement heureuse. » Colette qui, à peine devenue adulte, avait déjà commencé à militer pour le droit à mourir dans la dignité fit aussi jurer ce jour-là à Henry que, s’il le fallait, quand ils seraient très vieux, ils ne s’empêcheraient ni l’un ni l’autre de se donner la mort dans le respect de soi-même. Henry et Colette, tandis qu’ils étaient jeunes, vaillants, intrépides, et tellement beaux, avaient ainsi fait ce serment dans un mélange d’effusion sensuelle et de fierté tragique. Et ils avaient tenu parole. Ce n’était donc pas tant Mona que lui-même qui, en ce mélancolique mercredi, avait fondamentalement besoin de la consolation que l’art est capable d’offrir. À Beaubourg, l’enfant à la main et la poitrine comprimée, Henry gagna la salle où se trouvait l’installation minérale de Marina Abramović.

P 447 : L’œuvre de Marina Abramović lui avait prouvé qu’il demeurait des abîmes d’univers en mouvement au cœur des ténèbres et que l’existence ne s’arrêtait pas à la lumière du jour. Pour le dire autrement, elle avait apprécié ce moment d’obscurité, s’y était baignée plus qu’elle ne s’y était noyée, et elle redoutait un peu moins d’être rattrapée par le noir. Un tout petit peu moins. – Il faut que tu saches que Marina Abramović est encore en vie et qu’elle fait partie des plus grands artistes du XXe siècle. Née à Belgrade en Yougoslavie, elle est devenue une vedette mondiale à compter des années 1990. On lui doit en partie l’épanouissement d’une nouvelle forme d’expression : la performance. Elle s’était certes d’abord développée tout au long du XXe siècle mais elle aboutit véritablement grâce à Marina Abramović.

P 448 : Puis ils ont décidé de rompre leur couple… Leur vie à deux était terminée. Leurs retrouvailles étaient donc une séparation. – Oh… Oh, Dadé, c’est tellement triste ! – L’installation que tu as expérimentée doit donc te permettre d’éprouver, au contact de l’énergie des matériaux, du cuivre, du quartz, tout ce que l’artiste a elle-même éprouvé, c’est-à-dire des doutes et des souffrances immenses mais aussi une sensation de reviviscence. En nous délestant de ce qui nous pèse, nous revivons, dit Marina Abramović, et ce qui nous pèse, c’est parfois ce que l’on aime. – Dadé, tu es donc en train de me dire qu’une séparation, c’est… c’est… – … c’est aussi une nouvelle vie, une nouvelle chance à saisir, Mona. Pense au double sens du mot « départ ». Le départ est à la fois une fin et un commencement. Telle est la leçon d’aujourd’hui.

P 458 : Il récapitula : sa thérapie lui avait permis de découvrir que la petite fille avait été très attachée à sa grandmère Colette. Mona avait non seulement appris à marcher avec elle, mais elle avait ri, joué, partagé des centaines de choses imperceptibles qui l’avaient construite dans ses toutes premières années. Aussi Mona avait-elle vécu un choc psychotraumatique violent avec la disparition précoce et mystérieuse de son aïeule. Et puisqu’un tabou familial entoura par la suite l’euthanasie de Colette, le refoulement fut profond. Or, lors de l’ultime échange entre la grand-mère et l’enfant, la première avait offert à la seconde un pendentif. Ce pendentif avait d’abord joué, pendant des décennies, un rôle de fétiche scellant l’union de Colette et d’Henry. Il changeait de main, ou plutôt de cou, et une fois accroché à celui de Mona, il concentra toute la puissance solaire de cette aïeule partie trop vite. « Oublie le négatif, ma chérie ; garde sans cesse la lumière en toi », avait-elle dit avant de disparaître. L’inconscient de la petite fille plaça cette lumière dans cet objet de rien : un simple coquillage ramassé par deux amoureux sur une plage. Et puis, à dix ans, le traumatisme rejaillit. Un jour, tandis qu’elle faisait ses devoirs, Mona fut gênée par son cérithe goumier. Elle l’ôta sans méfiance. La nuit s’abattit d’un coup sur ses yeux, en dehors de toute cause explicable. On chercha un diagnostic mais il n’y avait aucune anomalie mécanique. Alors quoi ? C’était le cerveau qui hurlait sa douleur enfouie. Une deuxième fois, tandis qu’elle était à la brocante avec son père, le pendentif cassa et, à nouveau, ce fut la nuit. Et puis une troisième fois, pendant que Mona se tenait devant une œuvre de Hammershoi, elle retira son collier par un réflexe : le résultat fut le même. D’où cette déduction du médecin : C’était là une pathologie qui « ne tenait qu’à un fil ».

P 465 : Voilà, Dadé, c’est ça… notre leçon… grâce à Pierre Soulages. Le noir est une couleur. C’est même une couleur à perte de vue.

P 471 : Alors il se lança. Colette, raconta-t-il, était la fille d’un résistant de la Seconde Guerre mondiale, catholique et royaliste, qui, capturé par les nazis, s’était suicidé dans sa cellule avec du cyanure pour éviter de dénoncer ses camarades sous l’effet de la torture. De cet épisode héroïque et tragique, son orpheline de fille avait tiré deux leçons. La première, c’est que la foi en Dieu donne une force sidérante. Aussi devint-elle une chrétienne fervente. La seconde, c’est l’importance de choisir sa mort. Aussi devint-elle une militante de l’euthanasie. Henry et Colette tombèrent fous amoureux l’un de l’autre. Dans le scellement de leur union passionnée, sur une plage où ils ramassaient des cérithes goumiers, Colette avait fait promettre à Henry que si, un jour, elle décidait de disparaître, il ne l’en empêcherait pas. Il avait promis. Au fil des années 1960 et 1970, elle s’engagea de manière pionnière dans la cause de l’euthanasie. Malgré ses convictions religieuses – qu’elle n’abandonna jamais tout à fait -, Colette Vuillemin se heurta à des campagnes de calomnie très violentes de la part des milieux conservateurs et de l’Église. Il y eut par exemple d’abominables attaques dans la presse. Colette ne se découragea cependant jamais. Elle se bagarrait, encore et toujours. Son malaise, c’était de constater que les progrès de la médecine, très louables en eux-mêmes, produisaient des situations paradoxales. Au fur et à mesure qu’on trouvait les moyens de prolonger la vie, jusqu’à quatre-vingt-dix ou cent ans, parfois plus, au fur et à mesure qu’on repoussait la résistance de la nature humaine, apparaissaient des maladies neurodégénératives qui faisaient parfois de ces âges avancés des moments agoniques inacceptables. Colette Vuillemin milita pour remuer les consciences. Elle y parvint dans certains pays comme la Belgique et la Suisse. En France, ce fut plus difficile mais cela ne l’empêcha pas, de façon clandestine, d’accompagner dans leur dernier souffle, par sa présence bienveillante et solaire, des patients qui avaient préféré en finir plutôt que de continuer à souffrir. Il faut dire que Colette était une personnalité incroyablement joviale, férocement drôle, entourée de beaucoup d’amis. Elle fumait, appréciait les bons vins, dansait le tango mieux que personne. Elle avait d’improbables passions, quasi compulsives, et se mettait parfois à collectionner, sur un coup de tête, des gammes entières d’objets insolites : des minéraux, des cartes postales, des tissus rares, des dessous de verre… Et puis les fameuses figurines Vertunni. Un jour d’hiver, à soixante-dix ans passés, Colette eut des maux de tête épouvantables, puis des fourmillements incessants et des troubles du toucher. Pire, elle maîtrisait moins bien ses gestes, lâchant parfois sa cigarette sans le vouloir. Elle consulta. Le verdict tomba. Elle était atteinte d’une maladie rarissime, rongeant petit à petit le système cérébral, et contre laquelle n’existait aucun traitement : un mélange entre Alzheimer et Parkinson qui portait le nom d’un éminent professeur américain. « Ah ! Dieu me fait du pied sous la table pour que je le rejoigne », disait-elle pour désamorcer le drame et, de surcroît, elle le pensait vraiment. Elle s’attela alors à entretenir sa mémoire grâce à sa collection de figurines. À chacune, elle donna un nom et attribua une courte biographie fictive. Tous les matins, elle éprouvait son cerveau en en empoignant une au hasard, dont elle devait se remémorer l’histoire qu’elle avait elle-même imaginée. Au début, l’exercice ne lui posait aucun problème. Elle pouvait tirer du carton un arlequin, un fantassin, une lavandière ou un fauve du Bengale, elle tapait toujours juste, faisant montre d’une fraîcheur enfantine. Les médecins pouvaient-ils se tromper ? Et puis, un matin, elle buta sur un nom. Un autre s’effaça. Un troisième se confondit avec un quatrième. La maladie gagnait la partie. Très vite. Les crises devinrent plus intenses. Jusqu’à un épisode d’une cruauté asphyxiante. Colette saisit la figurine d’un jeune garçon allongé sur un banc et eut la sensation qu’elle avait tout oublié de ce qu’elle avait pu inventer à son sujet ; et cet homme de plomb, ce banc, cette position allongée, ces couleurs peintes, ces formes, furent nimbés de vide sémantique. Le langage s’était tari d’un coup et, avec lui, la signification du monde. Le cerveau vacillait, s’apprêtait à sombrer dans le chaos. Alors, revenue un instant à davantage de lucidité, Colette décida qu’il fallait en finir. Dignement. Mais rapidement. En finir avant de se transformer en une inertie respirante. Camille protesta contre cette décision parce que les signes de déclin lui semblaient beaucoup trop ténus. Et elle en voulut amèrement à son père de ne pas intervenir auprès de sa femme pour enrayer le destin. Mais Henry, bien qu’au désespoir, avait fait une promesse à la femme de sa vie. Tout se termina sur un repas éblouissant d’émotion : les amis de Colette se retrouvèrent autour d’elle pour lui porter un toast l’accompagnant vers l’au-delà. Elle était rayonnante, n’avait pas peur. Enfin, elle eut ces mots pour sa petite-fille : « Oublie le négatif, ma chérie ; garde sans cesse la lumière en toi. » Et elle partit pour une clinique dont Henry préféra oublier le nom.

Pour en savoir plus sur la théosophie, se renseigner sur sa fondatrice, Helena Blavatsky. Saint Maximilien Kolbe voyait en la théosophie un des adversaires puissants de l’Église.

Marina Abramović est une « artiste contemporaine serbe performeuse ». Il est nécessaire d’aller découvrir qui elle est et ce qu’elle fait pour prendre la mesure de ce que ce livre promeut, en gardant à l’esprit que nous parlons de l’enseignement d’un grand-père à sa petite fille de 10 ans. Ses « performances » ont pu consister, par exemple, à se lacérer le corps, se brûler, s’asphyxier et inviter des inconnus à la souiller.