Des guides bénévoles seront présents cet été en la basilique Notre-Dame de Cléry, près d’Orléans, du dimanche 13 juillet au samedi 2 août.

Voici un texte écrit par un de ces guides sur ce site exceptionnel, tant par sa dimension architecturale que par son passé, d’une densité historique peu commune, puisque cette chapelle royale abrite le tombeau de Louis XI et celui de Dunois, le « bâtard d’Orléans », qui a délivré sa ville grâce à Jeanne d’Arc…

**********************************************************************************************

Ma rencontre avec Louis XI à Notre-Dame de Cléry

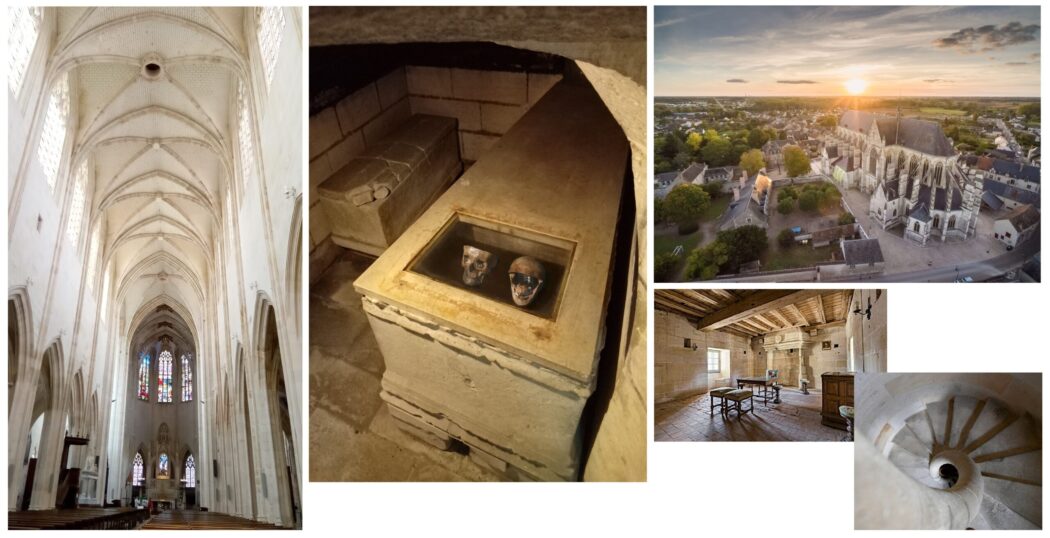

Quelle que soit la direction par laquelle on arrive à Cléry-Saint-André, la majestueuse architecture de la basilique élancée qui s’élève au milieu des champs, dominant les toits du modeste village, crée un effet de surprise saisissant.

Que de grandeur soudaine, quelle prodigieuse beauté inattendue !

Approchons-nous et faisons maintenant le tour de cet élégant vaisseau de pierre.

Le contraste est très marqué entre la façade occidentale défensive, à l’allure assez archaïque, et la nef à la pure élévation gothique, couronnée de son sublime chevet, dont les élégants arcs-boutants laissent apparaître les immenses fenêtres enflammées. Toute cette vaste surface vitrée l’illumine en un monumental reliquaire projeté vers le ciel.

Curieusement, aucune gargouille ne défend le sanctuaire. Heureusement que le guide est là pour aider les visiteurs à lever les yeux vers les discrètes statues apotropaïques agrippées au point de rencontre des arcs-boutants et des culées : la monstrueuse fantaisie qui s’y exprime fascine les petits visiteurs et fait retomber les plus grands en enfance !

Aussitôt que l’on entre dans la basilique, le style gothique flamboyant, par son étonnante sobriété et par sa transparente luminosité, transporte l’âme, en un vertical ravissement, reflet de l’assomption de la Mère du Christ au Paradis… Il est vrai que les voûtes de la nef et du chœur culminent jusqu’à 27 mètres !

C’est vers la statue de Notre Dame, raison d’être de l’église, que converge toute la densité historique exceptionnelle de cette chapelle royale.

En 1280, un laboureur heurte du socle de sa charrue un morceau de bois qu’il déterre aussitôt : merveilleuse découverte ! Une statue de la Vierge à l’Enfant dont personne ne connaît la provenance… Très rapidement, à partir du moment où elle fut exposée à la vénération publique, cette statue s’avéra être miraculeuse… Guérisons d’aveugles, de femmes stériles, etc., ne firent qu’accroître le nombre des fidèles. Tous ces évènements ayant lieu sur son domaine royal, Philippe le Bel décida donc de bâtir une première église imposante pour mieux accueillir les foules grandissantes de pèlerins.

Hélas, le sanctuaire fut pillé et détruit en 1428 par les troupes anglaises de Salisbury, marchant sur Orléans. Seule la tour carrée fortifiée du clocher fut épargnée et est encore visible aujourd’hui.

Heureusement, la statue fut sauvée in extremis. Quelques jours après, lors du siège d’Orléans, Salisbury reçut un projectile lancé par un habitant de la ville, qui lui fracassa la tête ; transporté à Meung-sur-Loire, c’est là qu’il mourut, puni par la justice immanente du Tout-Puissant…

L’année suivante, Jeanne d’Arc, remontant de Blois à la tête de l’armée du Dauphin Charles pour délivrer Orléans, traversa Cléry, n’y voyant que de tristes ruines. Il est fort probable, néanmoins, que l’envoyée de Dieu ait eu l’occasion de vénérer la statue miraculeuse…

L’église que nous pouvons admirer aujourd’hui, fut reconstruite par Charles VII, agrandie par Louis XI, et achevée par Charles VIII.

La statue de la Vierge à l’Enfant n’est pas celle d’origine, puisque celle-ci fut brûlée par les huguenots.

C’est au XVIIe siècle qu’elle fut remplacée par cette autre sculpture en bois imitant le style médiéval.

Elle se trouve exposée sur le monumental maître-autel édifié au XIXe siècle, au-dessus du tabernacle, ce que personne ne se serait permis au Moyen-Âge ! En effet, au XVe siècle, « l’ymage » de Notre-Dame de Cléry était vénérée au pied du pilier est de l’entrée du chœur. La statue a été nettoyée en 2023, retrouvant ainsi les vivantes couleurs des visages de la Vierge Marie et de l’Enfant Jésus.

Conformément à l’iconographie médiévale, la Vierge est représentée en trône de la Sagesse, l’Enfant Jésus, le Verbe incarné, assis sur ses genoux. Le « divin enfançon » est nu comme il le sera, adulte, sur la croix… Sa Mère ne le retient pas de ses mains si bien qu’il paraît glisser de ses genoux. Anticipant la passion et la mort de son Fils – mais aussi sa glorieuse résurrection –, la sainte Vierge ne garde pas « le fruit de ses entrailles » pour elle ; en un geste d’offrande, elle présente aux pèlerins, à nous, « pauvres pécheurs », notre unique Sauveur.

Tous les visiteurs, le guide compris, ont redécouvert la figure ô combien complexe et fascinante de Louis XI, l’un de nos plus grands rois.

Pour cela, il faut nous débarrasser de la légende noire qui l’a défiguré par la caricature monstrueuse qu’en a dessiné le XIXe siècle, qui confinait parfois au délire en faisant croire que, pour entretenir sa longévité, le souverain avait pris l’habitude de boire du sang de nourrisson…

La vérité est qu’à la suite de son père, Charles VII le Victorieux, Louis XI a ressuscité notre pays des ruines et des ravages de la guerre de Cent Ans, en privilégiant toujours la voie diplomatique sur celle des armes. Sans lui, la France, en tant qu’Etat-nation moderne, ne serait jamais parvenue jusqu’à nous.

C’est Louis XI qui organisa la Poste d’Etat avec la multiplication des relais de chevaux sur tout le royaume. Il éleva Tours au rang de capitale de la soie. Il favorisa l’essor de l’imprimerie dans toute la France.

A la fin de son règne, « l’universelle araigne » avait tissé sa toile en repoussant les frontières de notre pays quasiment à ses limites actuelles. Quelle revanche éclatante sur le triste souvenir de son père, qui, alors encore Dauphin déshérité, se voyait affublé par ses ennemis du titre dérisoire et méprisant de « petit roi de Bourges » !

Pour le guide, soulever la grille du caveau royal demeure un privilège qu’il a grande joie à partager à ses visiteurs : leur faire descendre les marches jusqu’au sarcophage de pierre, ouvert sur les crânes présumés de Louis XI et de son épouse Charlotte de Savoie. Les deux personnages historiques se voient ainsi livrés à nos yeux, et ces deux morts ravivent notre curiosité, intriguée par une proximité si soudaine.

Le sarcophage royal ne suit pas l’axe du sanctuaire, mais est orienté vers l’emplacement initial de la statue de la Vierge, au pied du pilier est de la croisée du transept : combien est touchante l’authentique piété de ce puissant monarque qui confie humblement sa dépouille mortelle à la Mère du Christ, aurore du salut, promesse de notre propre résurrection charnelle…

Quant au dessin préparatoire de la statue funéraire royale, hélas détruite par les huguenots, il cristallise merveilleusement toute la profonde originalité du souverain, qui incarne à lui seul le passage de la fin du Moyen-Âge aux prémices de la Renaissance.

De fait, rompant avec l’art des gisants, le roi avait expressément voulu se faire représenter à genoux, et non vêtu des habits du sacre à Reims, mais en élégant chasseur, « en prière pour l’éternité devant Notre-Dame de Cléry ». A ses côtés, il avait demandé que son chien de chasse préféré fût sculpté couché, la tête reposant sur ses pattes avant, jointes en une profonde prière canine. Sans en avoir conscience, le monarque s’attribuait l’animal symboliquement dévolu aux femmes dans l’art des gisants : aux pieds d’icelles, en effet, le chien incarnait leur fidélité autant à leur époux qu’à Dieu.

Ainsi, le roi de France avait-il souhaité témoigner de sa fidélité à Notre Dame, la remerciant de sa propre fidélité à son égard. En effet, le souverain était persuadé qu’il devait à la Mère de notre Rédempteur deux victoires militaires, en particulier celle de Montlhéry, qui avait sauvé in extremis le royaume de France, et la propre personne physique du roi, lequel s’était jeté lui-même à cheval au cœur de la mêlée, frôlant la mort…

La statue funéraire que nous pouvons voir aujourd’hui, fut commandée par Louis XIII pour réparer la destruction de la première par les protestants. Le monarque fit appel à un sculpteur orléanais, Michel Bourdin, qui l’acheva en 1622. Cette sculpture reprend la posture à genoux voulue par Louis XI, mais nous le montre vêtu du manteau fleurdelysé du sacre à Reims. Sur les épaules du roi repose une large chaîne constituée d’une alternance d’hermines et de coquilles Saint-Jacques, qui soutient un gros médaillon ornant la poitrine du souverain. La face du médaillon représente l’archange saint Michel terrassant le dragon de l’Apocalypse. Il s’agit de l’emblème de l’ordre militaire de Saint-Michel, institué par Louis XI. En effet, à cette époque, le puissant archange céleste était le saint patron du royaume de France, et le Mont Saint-Michel le symbole de la résistance à l’envahisseur anglais, puisque « les Godons » n’avaient jamais réussi à le prendre. Enfin, c’est ce même archange qui apparut à Jeanne d’Arc pour lui donner l’élan de la reconquête du royaume, et permettre au père de Louis de recevoir la couronne à Reims.

Arrêtons nous quelques instants pour admirer le talent de Michel Bourdin qui a réussi à restituer le visage de Louis XI sans en avoir le modèle sous les yeux. Le sculpteur a opéré un véritable tour de force en rendant vivant le marbre par l’expression si directe du visage du roi. Nous sommes touchés par les rides de vieillesse de cet homme de 60 ans, mais aussi par les marques que lui ont causé les innombrables soucis du royaume. Son regard suppliant la Mère de Dieu de venir à son secours est saisissant d’humanité, et nous le rend si proche…

En effet, malgré son statut de roi de France, l’un des souverains les plus puissants de l’époque, Louis XI ne s’est jamais départi d’un goût prononcé pour la simplicité, notamment dans sa manière de s’habiller, en opposition avec les fastes de la cour royale de son père, et avec ceux, encore plus somptueux, de la cour du duc de Bourgogne.

Lorsque Louis XI se déplaçait dans son royaume, il évitait, souventes fois, d’être logé chez les seigneurs locaux pour préférer camper sous la tente, à la militaire, voire être hébergé par les simples gens de son peuple.

Contrastant avec ce tempérament plutôt austère, Louis XI savait aussi surprendre son entourage par ses dons acérés d’imitateur, ce qui pouvait amuser la galerie lorsqu’il ridiculisait ses ennemis. Mais lorsqu’il s’en prenait à ses propres alliés, cela a fait plusieurs fois frôler au souverain l’incident diplomatique.

Autre fait témoignant du profond attachement de Louis XI à la Mère de notre Sauveur :

en 1471, de puissants seigneurs s’étant ligués contre le roi, celui-ci fait réciter dans la chapelle de Notre-Dame de Cléry, pour la première fois, au son des cloches, l’Angélus à midi pour recouvrer la paix de son royaume.

L’année suivante, par ordonnance royale, le souverain étendit cette pratique à toute la France.

Et en 1476, le pape Sixte IV fixe cette dévotion qui s’est ensuite répandue dans toute la chrétienté, s’ajoutant aux Angélus du matin et du soir, institués par Calixte III en 1456.

Après avoir admiré les fines sculptures de l’enfeu de la chapelle funéraire de Villequier qui émerveillent par leur incroyable virtuosité, nous pénétrons à l’intérieur, et découvrons sur la droite une seconde porte, celle-là même qu’empruntait Louis XI…

Mettant nos pas dans ceux du roi, nous gravissons un étonnant et magnifique escalier en colimaçon et arrivons à son fameux oratoire secret.

Nous éprouvons alors une vive émotion intacte que le temps ne saurait altérer : le silence paisible de cette humble pièce, sa douce lumière naturelle, nous font partager l’intimité du puissant souverain…

Nous avons la curieuse impression qu’il pourrait soudain surgir derrière nous, nous saluer, puis nous inviter à entamer une simple conversation, comme il savait les apprécier parfois avec les gens de son peuple.

Et Louis nous apparaît tout aussi humain que nous…

Comme l’on aimerait demeurer plus longtemps dans cet oratoire qui, par une minuscule fenêtre, nous donne à admirer la sublime vue plongeante sur le chœur, privilège proprement royal !

Mais il nous faut redescendre…

Heureusement, d’autres merveilles nous attendent !

Comme les vitraux du XXe siècle qui ornent le déambulatoire, très appréciés pour leur valeur héraldique, et qui nous permettent un voyage aux couleurs de toute beauté à travers le temps, en passant en revue les nombreux grands personnages historiques, nobles ou royaux, venus ici en pèlerinage.

Remontant jusqu’à l’extrémité nord du déambulatoire, nous nous arrêtons devant la statue de Jeanne d’Arc, que le futur Louis XI a rencontrée à Amboise alors qu’il n’avait que six ans. Sans l’intervention providentielle de la sainte, qui, après avoir délivré Orléans, fit sacrer Charles VII à Reims, Louis n’aurait jamais pu mener à bien la reconstruction du royaume initiée par son père. Par la grande subtilité de sa conception, cette sculpture, réalisée par Frédérique Maillard en 2008, nous offre une synthèse du paradoxe toujours vivant de cette héroïne unique, orante et guerrière, femme et enfant, martyre et invincible, pour l’éternité…

Traversons la nef jusqu’à la chapelle funéraire de Jean de Dunois, qui s’appuie sur le mur gouttereau du bas-côté sud. En effet, le bâtard d’Orléans, libérateur de sa ville grâce à Jeanne d’Arc, fidèle serviteur de Charles VII, était tombé en disgrâce auprès de Louis XI. Ce dernier lui ayant finalement pardonné, le souverain lui accorda l’insigne privilège d’être inhumé en sa propre chapelle royale, à la reconstruction de laquelle Dunois avait d’ailleurs participé.

Admirons la voûte élégamment excentrique, constituée d’ogives en forme de Y s’embrassant, qui ondule comme un serpent, dans un magnifique condensé de l’art français en ses ultimes flamboyances. C’est par un effort d’imagination qu’il nous faut restituer l’aspect originel de la chapelle, en en dégageant la grande fenêtre est, et les arcades intérieures qui donnaient sur la nef, toutes stupidement bouchées au XIXe siècle.

On réalise alors combien cette chapelle funéraire devait être inondée directement par la lumière solaire matinale et zénithale, ainsi que par la lumière vespérale qui lui parvenait indirectement depuis les vastes fenêtres de la nef ! Et l’on saisit tout le profond abîme qui sépare la vision morbide de la mort qu’entretient un Romantisme souffreteux, de celle, inondée de la lumière divine du Christ, irradiant du robuste Moyen-Âge, tout glorieux de l’espérance chrétienne en la résurrection de la chair !

David Waléra

guide bénévole

Cet article est une tribune libre, non rédigée par la rédaction du Salon beige. Si vous souhaitez, vous aussi, publier une tribune libre, vous pouvez le faire en cliquant sur « Proposer un article » en haut de la page.

![CO2, accusé levez-vous ! [Addendum]](https://lesalonbeige.fr/wp-content/uploads/2022/08/RAYONNEMENT-ATMOSPHERE-327x219.png)