Bientôt ce sera mon mari m’a « suicidée »!

En attendant la légalisation de l’élimination des personnes gênantes, le Centre européen pour le droit et la justice (ECLJ) a saisi trois instances des Nations unies (ONU) pour les alerter sur l’évolution inquiétante du débat sur l’«aide à mourir», c’est-à-dire l’euthanasie et le suicide assisté. L’une de ces procédures, auprès du Comité des droits des personnes handicapées, a bien avancé.

Un professeur de droit et une médecin spécialiste d’éthique médicale se sont joints à l’ECLJ pour présenter au Comité la situation française. Le 30 mai, il a été remis au Comité un mémoire, qu’il est possible de consulter en ligne. Il démontre que le débat parlementaire sur l’«aide à mourir» se tient dans l’ignorance des obligations internationales de la France relatives à la protection des droits des personnes handicapées.

Nicolas Bauer, docteur en droit et chercheur associé à l’ECLJ, a également expliqué cette démarche au Parlement européen, lors d’un récent colloque organisé par les députées Marion Maréchal et Laurence Trochu. La vidéo de cette intervention est disponible ci-dessous. Nicolas Bauer y aborde également plusieurs dispositions de cette proposition de loi qui sont choquantes et uniques au monde, notamment la création d’un délit d’entrave à l’euthanasie et les contraintes imposées aux pharmaciens.

Faites de votre été un temps de croissance pour votre âme !

L’été, pour beaucoup d’entre nous, rime avec détente, voyages, moments passés en famille ou entre amis… Mais avec ce planning bien rempli, il peut devenir difficile de conserver un rythme de prière régulier et une vie spirituelle nourrie.

Et si, au cœur même de cette saison estivale, nous choisissions d’inviter le Christ à marcher avec nous ?

Et si cette période, loin d’être une pause dans notre relation à Dieu, devenait au contraire un temps propice pour l’approfondir ?

Où que nous soyons cet été, en vacances, en déplacement ou simplement chez nous, choisissons de demeurer fidèles à la prière et de continuer à grandir dans la foi.

Pour cela, les prêtres de Claves (Fraternité Sacerdotale Saint Pierre) proposent, sur l’application de prière Hozana, à partir du 29 juin, de commencer chaque journée par un temps de prière et de formation spirituelle. Un rendez-vous quotidien avec le Seigneur pour approfondir sa relation à Lui !

Inscrivez-vous ici -> https://lc.cx/xX2_iF

Programme du parcours :

1ère semaine : les prophéties de l’Ancien Testament accomplies dans la vie du Christ

2ème semaine : à l’école des vertus

3ème semaine : les miracles eucharistiques

4ème semaine : les péchés capitaux

5ème semaine : le miracle de l’Eglise

6ème semaine : les béatitudes

7ème semaine : les preuves de Dieu

8ème semaine : les apparitions mariales

9ème semaine : les sept demandes du Notre-Père

Cet article est une tribune libre, non rédigée par la rédaction du Salon beige. Si vous souhaitez, vous aussi, publier une tribune libre, vous pouvez le faire en cliquant sur « Proposer un article » en haut de la page.

24 juin à Paris: le Sommet des libertés

Communiqué du Sommet des libertés:

Les libertés reculent. L’économie française décline. L’État s’étend. Rien ne bouge. Face à cette situation, l’Institut Sapiens, Contribuables Associés, Périclès en partenariat avec le JDNews, organisent un événement inédit : le Sommet des Libertés, le 24 juin prochain au Casino de Paris. Ce sommet réunira tous les amoureux de la liberté autour d’une question simple : et si la liberté redevenait le socle de notre avenir commun ?

Un signal fort à la veille de 2027 et des échéances futures pour le pays.

Dans un pays empêtré dans les normes, asphyxié par les impôts, lassé d’être en permanence infantilisé, le besoin d’oxygène se fait de plus en plus sentir. Deux Français sur trois s’inquiètent de la perte de leurs libertés individuelles. Or, trop rares sont ceux qui portent ce combat au cœur du débat public.

Le Sommet des Libertés veut y remédier en réunissant les forces libérales — associations, intellectuels, entrepreneurs — pour réaffirmer que la liberté, la responsabilité et l’initiative privée sont les leviers d’un vrai sursaut.

Ce sommet est un acte fondateur pour la défense des libertés en France. En initiant un dialogue avec des personnalités politiques de premier plan, le Sommet des Libertés inscrit sa démarche dans une volonté de temps long et de renouveau du pays.

Un événement d’une rare singularité autour de trois objectifs : réunir, réaffirmer, initier.

Réunir : Rassembler les forces libérales pour impulser une dynamique collective et faire émerger une nouvelle génération engagée pour la liberté.

Réaffirmer : Redire haut et fort que la liberté doit redevenir un socle pour notre avenir. Initier : Porter un renouveau libéral dès 2027 et interpeller les forces politiques.

Avec son format hybride, le Sommet des Libertés va casser les codes du débat politique grâce à son orchestration en trois parties :

- Un village des libertés en ouverture, pour rencontrer les partenaires du Sommet, feuilleter un bon livre, échanger avec les acteurs du terrain et faire se rencontrer tous les amoureux de la liberté.

- Des interventions percutantes d’ambassadeurs de la liberté, pour nourrir la réflexion.

- Un échange sans filtre avec les responsables politiques, toutes tendances confondues, afin de les entendre sur leur projet pour défendre la liberté.

Des voix fortes, une tribune libre, un événement avec des associations et think-tanks de premier plan : IREF, IFE, Students For Liberty, Cercle Bastiat, Liberté Chérie, Institut Coppet et Plan ₿ Network

Informations pratiques :

Lieu : Casino de Paris, 16 rue de Clichy, Paris 9e Date : Mardi 24 juin 2025 — à partir de 18h Billetterie : sdlib.fr/billets

Tarif : 29 € / réduit pour les jeunes et demandeurs d’emploi

Réseaux sociaux : @SommetLibertes (X) @sommet.des.libertes (Instagram)

Il y a 350 ans, les apparitions du Sacré-Cœur : En quête d’esprit

Aymeric Pourbaix et Véronique Jacquier reçoivent

- Le Père Joël Guibert, prêtre du diocèse de Nantes, prédicateur de retraites

- Steven Gunnell, réalisateur

- Jeanne, mère de famille

Un homme privatise Disneyland Paris pour son mariage avec une fillette de 9 ans

On attend la réaction des féministes et des gens de gôche.

Samedi, le parc d’attractions devait accueillir un mariage. Mais à l’arrivée de la « future mariée », les équipes de Disneyland ont découvert qu’elle n’était qu’une enfant. La police a été alertée et quatre personnes ont été interpellées.

BFM évoque juste… “un soupçon de faux mariage”. Sic.

Le parquet de Meaux a ouvert une enquête. Quatre personnes sont en garde à vue, à Chessy.

Etre chrétien en politique

Jean-Frédéric Poisson était l’invité de l’abbé Raffray pour aborder le fait d’être chrétien en politique.

- La Doctrine sociale de l’Eglise

“La DSE n’est pas connue des chrétiens eux-mêmes. Ils ne comprennent pas qu’elle n’est pas une option. Elle fait partie des exhortations et devrait intégrer le bagage spirituel et intellectuel de tout croyant. Elle conduit à privilégier un certain nombre de choix politiques plutôt que d’autres. “

- Foi chrétienne et engagement politique

“Dans l’immense majorité des cas, il n’y a pas besoin de recourir à la foi. La raison naturelle suffit. Le “supplément” de la foi, c’est l’espérance et le pardon. C’est la croix. Pour moi, la politique a été une forme d’aide spirituelle pour entretenir la patience et l’humilité. ”

“Même si la seule chose qu’on peut faire, c’est ne pas se taire, il faut le faire. Le silence et le mensonge ne passeront pas par nous. ”

“Rien ne doit dissuader les chrétiens de s’engager en politique” disait le pape Jean-Paul II. Le monde a besoin de chrétiens. La France a besoin de chrétiens. “

- Loi euthanasie

“C’est très concrètement l’inscription dans le droit français d’une exception à l’interdiction de tuer.”

“D’un côté, il y a des programmes pour aider celui qui veut se suicider à ne pas le faire et de l’autre, quand il demande à quelqu’un, il faut qu’il soit aidé. Nous sommes dans une société schizophrène qui ne sait pas ce qu’elle veut. C’est nom de la dignité humaine qu’il est indispensable de défendre la vie de sa conception à la mort naturelle.”

“On installe la concurrence entre soins palliatifs et euthanasie. C’est l’humanité contre la déshumanité. Les soins palliatifs sont un modèle pour tous les systèmes d’accompagnement et d’action sociale. ”

“Plus vous développerez les soins palliatifs, moins vous aurez besoin d’euthanasie. “

La légalisation de l’euthanasie avance au Royaume-Uni

Lu sur le blog d’Yves Daoudal :

Les députés britanniques ont adopté en deuxième lecture le projet de loi sur le « suicide assisté », par 314 voix contre 291, soit une majorité plus faible (23) que lors de la première lecture (55).

Le texte a été modifié par quelques amendements, dont celui qui exclut du « bénéfice » de la loi les anorexiques… Mais la loi concerne toujours les malades mentaux et même les personnes qui se sentent encombrantes »…

Mais l’essentiel demeure, notamment l’infaillibilité reconnue aux médecins-prophètes qui tueront les personnes qui n’ont que six mois à vivre.

Le texte devrait être adopté aussi par la chambre des Lords et reviendra aux Communes qui ont de toute façon le dernier mot. La seule incertitude concerne la lenteur du processus. Si tout n’est pas terminé avant la fin de la session parlementaire il faudra tout recommencer, comme chez nous avec la dissolution.

Le pèlerinage de Chartres en famille

Reportage avec une famille pèlerine, réalisé par Omerta :

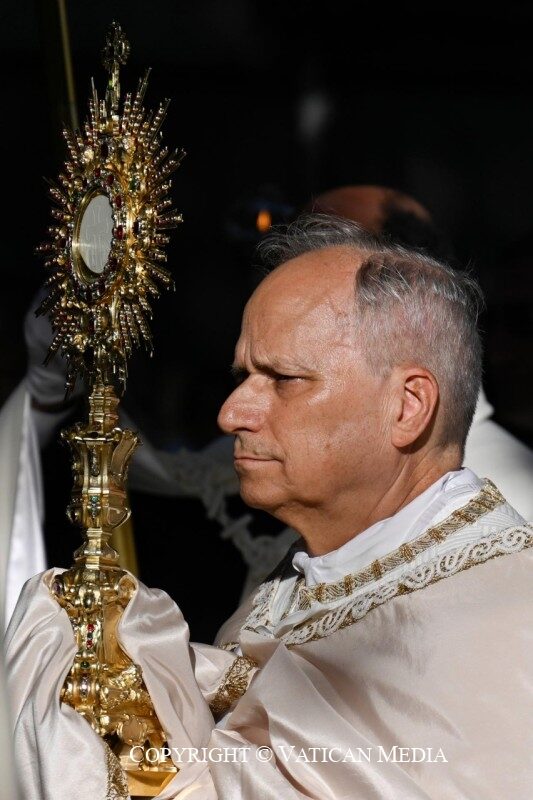

L’Eucharistie est la présence véritable, réelle et substantielle du Sauveur

Avant la procession du Saint-Sacrement dans les rues de Rome, le pape Léon XIV a déclaré :

[…] Mes très chers amis, le Christ est la réponse de Dieu à la faim de l’homme, car son corps est le pain de la vie éternelle : prenez et mangez-en tous ! L’invitation de Jésus embrasse notre expérience quotidienne : pour vivre, nous avons besoin de nous nourrir de la vie, en la prenant aux plantes et aux animaux. Pourtant, manger quelque chose de mort nous rappelle que nous aussi, malgré ce que nous mangeons, nous mourrons. En revanche, lorsque nous nous nourrissons de Jésus, pain vivant et vrai, nous vivons pour Lui. En s’offrant tout entier, le Crucifié Ressuscité se donne à nous qui découvrons ainsi que nous sommes faits pour nous nourrir de Dieu. Notre nature affamée porte la marque d’une indigence qui est comblée par la grâce de l’Eucharistie. Comme l’écrit saint Augustin, le Christ est vraiment « panis qui reficit, et non deficit ; panis qui sumi potest, consumi non potest » (Sermo 130, 2) : un pain qui nourrit et ne manque pas ; un pain que l’on peut manger mais qui ne s’épuise pas. L’Eucharistie, en effet, est la présence véritable, réelle et substantielle du Sauveur (cf. Catéchisme de l’Église catholique, n. 1413), qui transforme le pain en Lui-même, pour nous transformer en Lui. Vivant et vivifiant, le Corpus Domini fait de nous, c’est-à-dire de l’Église elle-même, le corps du Seigneur.

C’est pourquoi, suivant les paroles de l’apôtre Paul (cf. 1 Co 10, 17), le Concile Vatican II enseigne que « par le sacrement du pain eucharistique, est représentée et réalisée l’unité des fidèles qui, dans le Christ, forment un seul corps. À cette union avec le Christ, lumière du monde, de qui nous procédons, par qui nous vivons, vers qui nous tendons, tous les hommes sont appelés » (Const. dogm. Lumen gentium, n. 3). La procession que nous allons bientôt commencer est le signe de ce cheminement. Ensemble, pasteurs et troupeau, nous nous nourrissons du Très Saint Sacrement, nous l’adorons et nous le portons dans les rues. Ce faisant, nous le présentons au regard, à la conscience, au cœur des personnes. Au cœur de ceux qui croient, pour qu’ils croient plus fermement ; au cœur de ceux qui ne croient pas, pour qu’ils s’interrogent sur la faim que nous avons dans l’âme et sur le pain qui peut la rassasier.

Restaurés par la nourriture que Dieu nous donne, nous portons Jésus dans le cœur de tous, lui qui implique tout le monde dans l’œuvre du salut, invitant chacun à participer à sa table. Heureux les invités qui deviennent témoins de cet amour !

Vols et dégradations dans une église à Orange

Le curé de la paroisse d’Orange est venu porter plainte, mardi 17 juin. Après des dégradations l’an dernier, l’église Saint-Florent, à deux pas du Théâtre antique, a été une nouvelle fois la cible d’un ou plusieurs malfaiteurs.

Deux anges en bois sculpté et dorés à l’or fin, œuvres classées aux Monuments historiques (MH), ont été dérobés. Le vol des sculptures au cœur de l’édifice roman, lui aussi classé depuis 2018, s’est accompagné de dégradations du maître-autel, daté de la fin du XVIIe siècle.

Ce n’est pas la première fois que cette ancienne chapelle des Franciscains d’Orange est victime de vols et de dégradations.

Fusillade dans une église orthodoxe en Syrie

Deux hommes armés ont ouvert le feu en pleine messe dans l’église orthodoxe Saint Elie à l’est de Damas, puis l’un d’eux a fait exploser sa ceinture d’explosifs.

Le bilan provisoire est de 15 morts et des dizaines de blessés.

Selon le ministère de l’intérieur du nouveau régime syrien (issu en grande partie de groupes islamistes affiliés à Al Quaida) l’un des terroristes serait membre de l’état islamique.

Terres de Mission : Jeanne d’Arc, sainte de l’espérance

Terres de Mission reçoit Aymeric de Maleyssie, président de l’Association universelle des Amis de Jeanne d’Arc, qui présente le pèlerinage organisé par l’Association à Domrémy à l’occasion du 6ème centenaire des apparitions de saint Michel à saint Jeanne d’Arc.

Puis, Guillaume de Thieulloy présente quelques pistes de lecture pour l’été : “L’Eglise face au monde moderne” de Mgr Marc Aillet (Première Partie), “L’euthanasie en débat” de Matthieu Lavagna (Salvator), “Le christianisme face aux autres religions” du P. Edouard-Marie Gallez (Artège), et “L’Eglise hors-la-loi ?” de Cyrille Dounot (Hora Decima).

Documentaire sur une mission au Kenya

Prêtre missionnaire en 2025, cela a-t-il encore un sens ? Ce documentaire inédit – images exclusives tournées en 1954, montrant un prêtre arrivant en Cote d’Ivoire – nous entraîne dans une communauté catholique en Afrique.

C’est dans la capitale du Kenya, à Nairobi, qu’Armel Joubert des Ouches, journaliste et réalisateur pour RITV s’est rendu entre le 23 février et le 13 mars 2025. Durant 15 jours, il a suivi des prêtres de la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X pour tenter de comprendre comment fonctionne aujourd’hui, en 2025, une mission catholique, et ce qui anime les prêtres et religieuses qui y vivent au quotidien.

8e édition du « pèlerinage pour la Bretagne » organisé par l’association Feiz e Breizh

Ouverture des inscriptions pour la 8e édition du « pèlerinage pour la Bretagne » organisé par l’association Feiz e Breizh qui se déroulera les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025.

Les inscriptions sont désormais ouvertes ! Le thème du pèlerinage Feiz e Breizh 2025 sera : « Krist, skouer a Garantez », c’est-à-dire « Le Christ, modèle de Charité ». Le plus grand pèlerinage populaire et catholique de Bretagne clôturera ainsi le thème du jubilé diocésain du 400e anniversaire des apparitions de sainte Anne, patronne de la Bretagne et protectrice des familles, qui se manifesta entre 1623 et 1625 à un modeste laboureur breton.

Les pèlerins sont invités à s’inscrire dans l’un des quelques quarante chapitres proposés à ce jour. Ces chapitres couvrent toute la Bretagne historique ainsi que la diaspora, se répartissant principalement dans les 9 anciens évêchés à l’origine de nos « pays bretons » : Vannetais, Cornouaille, Léon, Trégor, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Dol, Rennais et Nantais. De Saint-Nazaire à Brest, les chapitres se rattachent à une commune d’appartenance et se placent sous la garde de saints en dévotion locale. La langue bretonne est principalement valorisée à travers les cantiques et la récitation du chapelet. Ces deux jours de prière et d’amitié, ouverts à tous, enrichissent notre enracinement : il s’agit d’approfondir la foi de nos pères, de se réapproprier l’héritage conduisant à notre sanctification, de favoriser l’unité de l’Église, de vivre un esprit de chrétienté militante dont notre pays a tant besoin !

De Monterblanc à Sainte-Anne-d’Auray, en passant par le bivouac de Bieuzy-Lanvaux, les pèlerins pourront marcher comme chaque année en priant et chantant, accompagnés par des prêtres et des religieux, dans la lignée de la foi de nos pères.

Vous pouvez vous inscrire, seul ou en famille : https://www.billetweb.fr/feiz-e-breizh-2025

Vous pouvez également vous inscrire comme bénvole afin de renforcer les équipes techniques : https://forms.gle/1CupA3WRgz8KaLDZ9

Vous pouvez aussi adresser une demande de création de chapitre : [email protected]

Feiz e Breizh est ouvert à tous les Bretons de cœur, dans le respect de l’esprit du pèlerinage.

Krist, skouer a Garantez, pedit evidomp !

Ô Christ, modèle de Charité, priez pour nous !

Le curé d’Ars et la sainte messe

France catholique consacre son numéro de la semaine au saint curé d’Ars, dont nous fêtons le centième anniversaire de la canonisation. Pour l’occasion, Guillaume d’Alançon, auteur de La Messe du saint curé d’Ars, a été interrogé. Extrait :

Quelle importance le saint Curé accorde-t-il à la liturgie?

Pour lui, rien n’était trop beau pour Dieu, donc pour célébrer ses Saints Mystères à travers la liturgie: très beau maître-autel, magnifique tabernacle, somptueux ornements… alors qu’il vivait lui-même comme un pauvre. Il répandait, comme Marie-Madeleine, le parfum le plus cher sur les pieds du Maître. Il célébrait dans un très profond recueillement, en prenant son temps.

« Ah, si nous avions la foi, si nous étions bien pénétrés de la présence de Notre-Seigneur qui est là sur nos autels avec ses mains pleines de grâces, cherchant à les distribuer, avec quel respect nous serions en sa sainte présence », s’émerveillait le saint Curé.

Son soin pour la liturgie était donc très pastoral: c’était pour la gloire de Dieu et le salut des âmes.

« Toutes les prières de la messe sont une préparation à la communion; et toute la vie d’un chrétien doit être une préparation à cette grande action », disait-il.

C’était une exigence d’amour pour Dieu et pour ceux qui assistaient à sa messe.

Comment peut-il apprendre aux laïcs à mieux vivre la messe?

La foi immense du saint Curé invite ceux qui communient à prendre conscience du cadeau qui leur est fait; toute leur vie est appelée à rayonner de cette rencontre:

« Ô mon Dieu! Quelle joie pour un chrétien qui a la foi, qui, en se levant de la Table sainte, s’en va avec tout le ciel dans son cœur! »

Il faisait également cette recommandation aux fidèles:

« La Sainte Messe consiste dans les paroles de la consécration; et vous savez que les ministres de la Sainte Messe sont les prêtres et le peuple, qui a le bonheur d’y assister, s’il s’unit à eux; d’où je conclus, que la meilleure manière d’entendre la Sainte Messe est de s’unir au prêtre dans tout ce qu’il dit, de le suivre dans toutes ses actions, autant qu’on le peut, et de tâcher de se pénétrer des plus vifs sentiments d’amour et de reconnaissance: il faut bien conserver cette méthode. »

Dimanche 29 juin : Le Grand Sacre d’Angers

Comme chaque année maintenant depuis plus de dix ans, les rues de la cité angevine retentiront le 29 juin prochain des accords de la fanfare, et les pavés de la vieille ville seront jonchés de pétales.

Héritière d’une tradition de près de huit siècles, instituée en 1080 en réparation de l’hérésie de Béranger qui niait la présence réelle de Notre Seigneur, la procession eucharistique du Grand Sacre rassemblait chaque année jusqu’en 1967 en un cortège grandiose les autorités civiles, militaires et religieuses de la cité. C’était l’occasion pour tous les corps de métiers de faire rayonner leur art, pour tous les ordres religieux, les institutions et les régiments de participer à un habile acte politique pour la cité, et pour la ville entière de parader en habits somptueux pour cette éclatante commémoration.

Rejetée dans l’oubli après les troubles de 1968, mais s’adossant à plus de neuf siècles d’existence, la tradition du Grand Sacre est restaurée depuis 2013 par la Fraternité Saint Pie X, et retrouve peu à peu son lustre d’antan. Pour cette onzième édition, le cortège suivra le trajet défini par le pape Calixte II au 16ème siècle et quasiment inchangé aujourd’hui. Il s’ébranlera du parc saint Nicolas en direction du tertre saint Laurent ; clercs et laïcs, trompettes et cors, enfants de chœur en soutanelle et célébrant en chape d’apparat, sous un dais de velours et de broderies, petits pages jetant des pétales, jeunes filles en costume traditionnel, décors au sol en sable teint…cette année encore les catholiques angevins célèbreront la Fête-Dieu en grande pompe !

Emboîtant le pas aux milliers de pèlerins et de touristes qui l’ont précédé, le badaud étonné suivra peut-être, sur quelques mètres, la foule recueillie escortant le Saint Sacrement en réparation des hérésies passées et des outrages actuels. Angers sera pour un instant le théâtre de la confrontation du spectateur avec le mystère religieux.

Rassemblement à Angers, Parc saint Nicolas à 15h45. Renseignements : FSSPX, Prieuré de Gastines, 02-41-74-12-78

Cet article est une tribune libre, non rédigée par la rédaction du Salon beige. Si vous souhaitez, vous aussi, publier une tribune libre, vous pouvez le faire en cliquant sur « Proposer un article » en haut de la page.

Fête-Dieu ou Fête du Très Saint Sacrement

Pour la messe, voir à jeudi dernier.

Commentaire de la fête Dieu par Dom Guéranger :

La lumière du divin Esprit qui est venue accroître dans l’Église l’intelligence toujours plus vive du souverain mystère de l’auguste Trinité, l’amène à contempler à la suite cette autre merveille qui concentre elle-même toutes les opérations du Verbe incarné, et nous conduit dès cette vie à l’union divine. Le mystère de la très sainte Eucharistie va éclater dans toute sa splendeur, et il importe de préparer les yeux de notre âme à recevoir d’une manière salutaire l’irradiation qui nous attend. De même que nous n’avons jamais été sans la notion du mystère de la sainte Trinité, et que nos hommages se sont toujours dirigés vers elle ; de même aussi la divine Eucharistie n’a cessé de nous accompagner dans tout le cours de cette Année liturgique, soit comme moyen de rendre nos hommages à la suprême Majesté, soit comme aliment de la vie surnaturelle. Nous pouvons dire que ces deux ineffables mystères nous sont connus, que nous les aimons ; mais les grâces de la Pentecôte nous ont ouvert une nouvelle entrée dans ce qu’ils ont de plus intime, et si le premier nous a apparu hier entouré des rayons d’une lumière nouvelle, le second va luire pour nous d’un éclat que l’œil de notre âme n’avait pas perçu encore.

La sainte Trinité, ainsi que nous l’avons fait voir, étant l’objet essentiel de toute la religion, le centre où vont se rendre tous nos hommages, lors même qu’il semble que nous n’y portons pas une intention immédiate, on peut dire aussi que la divine Eucharistie est le plus puissant moyen de rendre à Dieu le culte qui lui est dû, et c’est par elle que la terre s’unit au ciel. Il est donc aisé de pénétrer la raison du retard que la sainte Église a mis à l’institution des deux solennités qui succèdent immédiatement à celle de la Pentecôte. Tous les mystères que nous avons célébrés jusqu’ici étaient contenus dans l’auguste Sacrement qui est le mémorial et comme l’abrégé des merveilles que le Seigneur a opérées pour nous. La réalité de la présence du Christ sous les espèces sacramentelles faisait que, dans l’Hostie sainte, nous reconnaissions au temps de Noël l’Enfant qui nous était né, au temps de la Passion la victime qui nous rachetait, au temps Pascal le glorieux triomphateur de la mort. Nous ne pouvions célébrer tous ces beaux mystères sans appeler à notre secours l’immortel Sacrifice, et il ne pouvait être offert sans les renouveler et les reproduire.

Les fêtes mêmes de la très sainte Vierge et des Saints nous maintenaient dans la contemplation du divin Sacrement. Marie, que nous avons honorée dans ses solennités de l’Immaculée Conception, de la Purification, de l’Annonciation, n’a-t-elle pas fourni de sa propre substance ce corps et ce sang que nous offrions sur l’autel ? La force invincible des Apôtres et des Martyrs que nous avons célébrés, ne l’ont-ils pas puisée dans l’aliment sacré qui donne l’ardeur et la constance ? Les Confesseurs et les Vierges ne nous ont-ils pas apparu comme la floraison du champ de l’Église qui se couvre d’épis et de grappes de raisin, grâce à la fécondité que lui donne Celui qui est à la fois le froment et la vigne ?

Réunissant tous nos moyens pour honorer ces heureux habitants de la cour céleste, nous avons fait appel à la divine psalmodie, aux hymnes, aux cantiques, aux formules les plus pompeuses et les plus tendres ; mais, en fait d’hommages à leur gloire, rien n’égalait l’offrande du Sacrifice. Là, nous entrions en communication directe avec eux, selon l’énergique expression de l’Église au sacré Canon (communicantes). Ils adorent éternellement la très sainte Trinité par Jésus-Christ et en Jésus-Christ ; par le Sacrifice nous nous unissions à eux dans le même centre, nous mêlions nos hommages avec les leurs, et il en résultait pour eux un accroissement d’honneur et de félicité. La divine Eucharistie, Sacrifice et Sacrement, nous a donc toujours été présente ; et si, en ces jours, nous devons nous recueillir pour en mieux comprendre la grandeur et la puissance infinies ; si nous devons nous efforcer d’en goûter avec plus de plénitude l’ineffable suavité, ce n’est point une découverte qui nous apparaît soudain : il s’agit de l’élément que l’amour du Christ nous a préparé, et dont nous usons déjà, pour entrer en rapport direct avec Dieu et lui rendre nos devoirs les plus solennels à la fois et les plus intimes.

Cependant l’Esprit divin qui gouverne l’Église devait lui inspirer un jour la pensée d’établir une solennité [3] particulière en l’honneur du mystère auguste où sont contenus tous les autres. L’élément sacré qui donne à toutes les fêtes de l’année leur raison d’être et les illumine de sa propre splendeur, la très sainte Eucharistie, appelait par elle-même une fête pompeuse en rapport avec la magnificence de son objet.

Mais cette exaltation de la divine Hostie, ces marches triomphales si justement chères à la piété chrétienne de nos jours, étaient impossibles dans l’Église au temps des martyrs. Elles restèrent inusitées après la victoire, comme n’entrant pas dans la manière et l’esprit des formes liturgiques primitives, qui continuèrent longtemps d’être en usage. Elles étaient d’ailleurs moins nécessaires et comme superflues pour la foi vive de cet âge : la solennité du Sacrifice même, la participation commune aux Mystères sacrés, la louange non interrompue des chants liturgiques rayonnant par le monde autour de l’autel, rendaient à Dieu hommage et gloire, maintenaient l’exacte notion du dogme, et entretenaient dans le peuple chrétien une surabondance de vie surnaturelle qu’on ne retrouve plus à l’âge suivant. Le divin mémorial portait ses fruits ; les intentions du Seigneur instituant le mystère étaient remplies, et le souvenir de cette institution, célébré dès lors comme de nos jours à la Messe du Jeudi saint, restait gravé profondément dans le cœur des fidèles.

Il en fut ainsi jusqu’au XIIIe siècle. Mais alors, et par suite du refroidissement que constate l’Église au commencement de ce siècle, la foi s’affaiblit, et avec elle la mâle piété des vieilles nations chrétiennes. Dans cette décadence progressive que ne devaient pas arrêter des merveilles de sainteté individuelle, il était à craindre que l’adorable Sacrement, qui est le mystère de la foi par essence, n’eût à souffrir plus qu’aucun autre de l’indifférence et de la froideur des nouvelles générations. Déjà, ici et là, inspirée par l’enfer, plus d’une négation sacrilège avait retenti, effrayant les peuples, trop fidèles encore généralement pour être séduits, mais excitant la vigilance des pasteurs et faisant déjà de nombreuses victimes.

Scot Érigène avait produit la formule de l’hérésie sacramentaire : l’Eucharistie n’était pour lui « qu’un signe, figure de l’union spirituelle avec Jésus, perçue par la seule intelligence ». Son pédantisme obscur eut peu d’écho, et ne prévalut pas contre la tradition catholique exposée dans les savants écrits de Paschase Radbert, Abbé de Corbie. Réveillés au XIe siècle par Bérenger, les sophismes de Scot troublèrent alors plus sérieusement et plus longuement l’Église de France, sans toutefois survivre à l’astucieuse vanité de leur second père. L’enfer avançait peu dans ces attaques trop directes encore ; il atteignit mieux son but par des voies détournées. L’empire byzantin nourrissait, dans ses flancs féconds pour l’hérésie, les restes de la secte manichéenne qui, regardant la chair comme l’œuvre du principe mauvais, renversait l’Eucharistie par la base. Pendant qu’avide de renommée, Bérenger dogmatisait à grand bruit sans profit pour l’erreur, la Thrace et la Bulgarie dirigeaient silencieusement leurs apôtres vers l’Occident. La Lombardie, les Marches et la Toscane furent infectées ; passant les monts, l’impure étincelle éclata sur plusieurs points à la fois du royaume très chrétien : Orléans, Toulouse, Arras, virent le poison pénétrer dans leurs murs. On crut avoir étouffé le mal à sa naissance par d’énergiques répressions ; mais la contagion s’étendait dans l’ombre. Prenant le midi de la France pour base de ses opérations, l’hérésie s’organisa sourdement pendant toute la durée du XIIe siècle ; tels furent ses progrès latents, que, se découvrant enfin, au commencement du XIIIe, elle prétendit soutenir les armes à la main ses dogmes impies. Il fallut des flots de sang pour la réduire et lui enlever ses places fortes ; et longtemps encore après la défaite de l’insurrection armée, l’Inquisition dut surveiller activement les provinces éprouvées par le fléau des Albigeois.

Simon de Montfort avait été le vengeur de la foi. Mais au temps même où le bras victorieux du héros chrétien terrassait l’hérésie, Dieu préparait à son Fils, indignement outragé par les sectaires dans le Sacrement de son amour, un triomphe plus pacifique et une réparation plus complète. En 1208, une humble religieuse hospitalière, la Bienheureuse Julienne du Mont-Cornillon, près Liège, avait une vision mystérieuse, où lui apparaissait la lune dans son plein, montrant sur son disque une échancrure. Quoi qu’elle fît pour chasser ce qu’elle craignait être une illusion, la même vision continua de se présenter invariablement à ses yeux, toutes les fois qu’elle se mettait en prières. Après deux ans d’efforts et de supplications ardentes, il lui fut enfin révélé que la lune signifiait l’Église de son temps, et l’échancrure qu’elle y remarquait l’absence d’une solennité au Cycle liturgique, Dieu voulant qu’une fête nouvelle fût célébrée chaque année pour honorer solennellement et à part l’institution de la très sainte Eucharistie : la mémoire historique de la Cène du Seigneur au Jeudi saint ne répondait pas aux besoins nouveaux des peuples ébranlés par l’hérésie ; elle ne suffisait plus à l’Église, distraite d’ailleurs alors par les importantes fonctions de ce jour, et bientôt absorbée par les tristesses du grand Vendredi.

En même temps que Julienne recevait cette communication, il lui fut enjoint de mettre elle-même la main à l’œuvre et de faire connaître au monde les divines volontés. Vingt années se passèrent avant que l’humble et timide vierge pût prendre sur elle le courage d’une telle initiative. Elle s’en ouvrit enfin à un chanoine de Saint-Martin de Liège, nommé Jean de Lausanne, qu’elle estimait singulièrement pour sa grande sainteté, et le pria de conférer sur l’objet de sa mission avec les docteurs. Tous s’accordèrent à reconnaître que non seulement rien ne s’opposait à l’établissement de la fête projetée, mais qu’il en résulterait au contraire un accroissement de la gloire divine et un grand bien dans les âmes. Réconfortée par cette décision, la Bienheureuse fit composer et approuver pour la future fête un Office propre commençant par ces mots : Animarum cibus, et dont il reste encore aujourd’hui quelques fragments.

L’Église de Liège, à qui l’Église universelle devait hier la fête de la Très Sainte Trinité, était prédestinée au nouvel honneur de donner naissance à là fête du Très Saint Sacrement. Ce fut un beau jour, lorsque, en 1246, après un si long temps et des obstacles sans nombre, Robert de Torôte, évêque de Liège, établit par décret synodal que chaque année, le Jeudi après la Trinité, toutes les Églises de son diocèse auraient à observer désormais, avec abstention des œuvres serviles et jeûne préparatoire, une fête solennelle en l’honneur de l’ineffable Sacrement du Corps du Seigneur.

Mais la mission de la Bienheureuse Julienne était loin d’être à son terme : pour avoir trop hésité sans doute à l’entreprendre, Dieu mesurait la joie à sa servante. L’évêque mourut ; et le décret qu’il venait de porter fût resté lettre morte, si, seuls de tout le diocèse, les chanoines de Saint-Martin-au-Mont n’eussent résolu de s’y conformer, malgré l’absence d’une autorité capable d’en presser l’exécution pendant la vacance. La fête du Très Saint Sacrement fut donc célébrée pour la première fois dans cette insigne église, en 1247. Le successeur de Robert, Henri de Gueldre, homme de guerre et grand seigneur, avait d’autres soucis que son prédécesseur. Hugues de Saint-Cher, cardinal de Sainte-Sabine, légat en Allemagne, étant venu à Liège pour remédier aux désordres qui s’y produisaient sous le nouveau gouvernement, entendit parler du décret de Robert et de la nouvelle solennité. Autrefois prieur et provincial des Frères-Prêcheurs, il avait été de ceux qui, consultés par Jean de Lausanne, en avaient loué le projet. Il tinta honneur de célébrer lui-même la fête, et d’y chanter la Messe en grande pompe. En outre, par mandement en date du 29 décembre 1253, adressé aux Archevêques, Évêques, Abbés et fidèles du territoire de sa légation, il confirma le décret de l’évêque de Liège et l’étendit à toutes les terres de son ressort, accordant une indulgence de cent jours à tous ceux qui, contrits et confessés, visiteraient pieusement les églises où se ferait l’Office de la fête, le jour même ou dans l’Octave. L’année suivante, le cardinal de Saint-Georges-au-Voile-d’Or, qui lui succéda dans sa légation, confirma et renouvela les ordonnances du cardinal de Sainte-Sabine. Mais ces décrets réitérés ne purent triompher de la froideur générale ; et telles furent les manœuvres de l’enfer, qui se sentait atteint dans ses profondeurs, qu’après le départ des légats, on vit des hommes d’église, d’un grand nom et constitués en dignité, opposer aux ordonnances leurs décisions particulières.

Quand mourut la Bienheureuse Julienne, en 1258, l’Église de Saint-Martin était toujours la seule où se célébrât la fête qu’elle avait eu pour mission d’établir dans le monde entier. Mais elle laissait, pour continuer son œuvre, une pieuse recluse du nom d’Ève, qui avait été la confidente de ses pensées.

Le 29 août 1261, Jacques Pantaléon montait au trône pontifical sous le nom d’Urbain IV. Né à Troyes, dans la condition la plus obscure, ses seuls mérites avaient amené son élévation. Il avait connu la Bienheureuse Julienne, lorsqu’il n’était encore qu’archidiacre de Liège, et avait approuvé ses desseins. Ève crut voir dans cette exaltation le signe de la Providence. Sur les instances de la recluse, Henri de Gueldre écrivit au nouveau Pape pour le féliciter, et le prier de confirmer de son approbation souveraine la fête instituée par Robert de Torôte. Dans le même temps, divers prodiges, et spécialement celui du corporal de Bolsena, ensanglanté par une hostie miraculeuse presque sous les yeux de la cour pontificale qui résidait alors à Orvieto, semblèrent venir presser Urbain de la part du ciel, et affermir le bon zèle qu’il avait autrefois manifesté pour l’honneur du divin Sacrement. Saint Thomas d’Aquin fut chargé de composer selon le rit romain l’Office qui devait remplacer dans l’Église celui de la Bienheureuse Julienne, adapté par elle au rit de l’ancienne liturgie française. La bulle Transiturus fit ensuite connaître au monde les intentions du Pontife : rappelant les révélations dont, constitué en moindre dignité, il avait eu autrefois connaissance, Urbain IV établissait dans l’Église universelle, en vertu de son autorité apostolique, pour la confusion de l’hérésie et l’exaltation de la foi orthodoxe, une solennité spéciale en l’honneur de l’auguste mémorial laissé par le Christ à son Église. Le jour assigné pour cette fête était la Férie cinquième ou Jeudi après l’octave de la Pentecôte ; car, à la différence du décret de l’évêque de Liège, la bulle ne mentionnait pas la fête de la Très Sainte Trinité, non reçue encore dans l’Église Romaine.

Suivant la voie ouverte par Hugues de Saint-Cher, le Pontife accordait cent jours d’indulgence à tous ceux qui, vraiment contrits et confessés, assisteraient à la Messe ou aux Matines, aux premières ou aux secondes Vêpres de la fête, et quarante jours pour chacune des Heures de Prime, Tierce, Sexte, None et Complies. Cent jours étaient également concédés, pour chacun des jours de l’Octave, aux fidèles qui assisteraient, en ces jours, à la Messe et à l’Office entier. Dans un si grand détail, il n’est point fait mention de la Procession, qui ne s’établit en effet qu’au siècle suivant.

Il semblait que la cause fût enfin terminée. Mais les troubles qui agitaient alors l’Italie et l’Empire firent oublier la bulle d’Urbain IV, avant qu’elle eût pu recevoir son exécution. Quarante ans et plus s’écoulèrent avant qu’elle fût promulguée de nouveau et confirmée par Clément V, au concile de Vienne. Jean XXII lui donna force de loi définitive, en l’insérant au Corps du Droit dans les Clémentines, et il eut ainsi la gloire de mettre la dernière main, vers l’an 1318, à ce grand œuvre dont l’achèvement avait demandé plus d’un siècle.

La fête du Très Saint Sacrement, ou du Corps du Seigneur, marqua le point de départ d’une nouvelle phase dans le culte catholique envers la divine Eucharistie. Mais, pour le bien comprendre, il faut entrer plus avant dans la notion du culte eucharistique aux différentes époques de l’Église : étude importante pour l’intelligence de la grande fête à laquelle nous devons maintenant préparer nos âmes. Nous croyons donc choisir le meilleur mode de préparation que puisse offrir aux fidèles l’Année liturgique, en consacrant les deux jours qui nous restent à rechercher succinctement et brièvement les grandes lignes de l’histoire de la très sainte Eucharistie.

C’est à vous, Esprit-Saint, qu’il appartient de nous apprendre l’histoire d’un si auguste mystère. Votre règne est à peine commencé sur le monde, et, fidèle à cette mission divine qui a pour but la glorification de l’Emmanuel ravi à la terre, vous élevez tout d’abord nos regards et nos cœurs vers ce don suprême de son amour qui nous le garde caché sous les voiles eucharistiques. Durant les siècles de l’attente des nations, c’est vous qui déjà présentiez le Verbe au genre humain dans les Écritures, et l’annonciez par les Prophètes. Don premier du Très-Haut, vous êtes, comme amour infini, la raison substantielle et souveraine des manifestations divines ; ainsi attirâtes-vous ce Verbe divin au sein de la Vierge immaculée, pour l’y revêtir de la chair virginale qui le fit notre frère et notre Sauveur. Et maintenant qu’il est remonté vers son Père et notre Père, dérobant à nos yeux cette nature humaine ornée par vous de tant de perfections et d’attraits vainqueurs, maintenant qu’il nous faut reprendre sans lui les pérégrinations de cette vallée des larmes, envoyé par lui, vous êtes venu, divin Esprit, comme le consolateur. Mais la consolation que vous nous apportez, ô Paraclet, c’est toujours son fidèle souvenir, c’est encore plus sa divine présence gardée par vous au Sacrement d’amour. Nous le savions d’avance : vous ne deviez pas agir ni parler de vous-même, ou pour vous-même ; vous veniez rendre témoignage à l’Emmanuel, maintenir son œuvre et reproduire en chacun de nous sa divine ressemblance.

Qu’il est admirable l’accomplissement de cette mission sublime, tout entière à la gloire de l’Emmanuel ! Esprit divin, gardien du Verbe dans l’Église, nous ne pouvons redire ici votre vigilance sur cette divine parole apportée par Jésus au monde, expression très fidèle de lui-même, et qui, sortie comme lui de la bouche du Père, nourrit aussi l’Épouse ici-bas. Mais de quel respect infini, de quelle sollicitude n’entourez-vous pas le Sacrement auguste où réside tout entier, dans la réalité de sa chair adorable, ce même Verbe incarné qui fut dès l’origine du monde le centre et le but de vos divines opérations ! Par votre toute-puissance produisant le mystère, l’Épouse exilée se retrouve en possession de l’Époux ; par vous elle traverse les siècles, gardant chèrement son trésor ; par vous elle le fait valoir avec une délicatesse infinie, ordonnant, modifiant sa discipline et sa vie même, pour assurer dans tous les âges au divin Sacrement la plus grande somme possible de foi, de respect et d’amour. Qu’elle le dérobe anxieuse à la connaissance des profanes, qu’elle accumule autour de lui dans la Liturgie ses pompes et ses magnificences, ou que, sortant avec lui des temples, elle le promène triomphalement dans les rues des cités populeuses ou les sentiers fleuris des campagnes, c’est vous, divin Esprit, qui l’inspirez ; c’est votre divine prévoyance qui lui suggère, selon les temps, la plus sûre manière de conquérir à l’Emmanuel, toujours présent dans l’Hostie, les hommages et les cœurs de ces enfants des hommes, au milieu desquels il daigne trouver ainsi jusqu’à la fin les délices de son amour.

Daignez nous assister dans la contemplation de l’auguste mystère. Éclairez les intelligences, échauffez les cœurs en ces jours de préparation ; révélez à nos âmes Celui qui vient à nous sous les voiles du Sacrement.

Dans la dernière partie de cette Année liturgique, qu’il soit pour nous le pain du voyageur. Une longue route nous reste encore à parcourir, bien différente de celle que nous avons suivie jusqu’ici en compagnie du Seigneur et de ses mystères, route laborieuse à travers le désert qui nous sépare de la montagne de Dieu. Esprit-Saint, vous serez notre guide dans ces sentiers où l’Église, conduite par vous, marche avec courage, se rapprochant chaque jour du terme de son pèlerinage ici-bas. Mais vous-même nous amenez dès le début à ce banquet de la divine Sagesse où le pèlerin trouve sa vigueur. Nous marcherons dans la force du mets céleste ; c’est par lui encore que, la course achevée, de concert avec l’Esprit et l’Épouse, nous ferons retentir l’invincible appel de l’heure suprême qui nous rendra le Seigneur Jésus.

Léon XIV résidera à Castel Gandolfo cet été

La Préfecture de la Maison pontificale a annoncé que le pape Léon XIV se reposera à Castel Gandolfo à partir du 6 juillet. Le pape François avait choisi de ne pas résider à Castel Gandolfo pendant l’été. Dans un entretien accordé à Il Messagero le 29 juin 2014, il déclarait :

« Je ne vais pas à Castel Gandolfo parce que je n’ai pas besoin de partir en vacances. Je n’ai pas quitté Rome depuis que j’ai été élu pape. Et je ne me sens pas fatigué. »

Communiqué de la Maison pontificale :

Dans l’après-midi du dimanche 6 juillet, le Saint-Père Léon XIV se rendra aux Villas pontificales de Castel Gandolfo pour une période de repos.

Le dimanche 13 juillet, à 10 heures, le Saint-Père célébrera la messe dans la paroisse pontificale de San Tommaso da Villanova à Castel Gandolfo. A midi, il récitera la prière de l’Angélus sur la Piazza della Libertà, devant le Palais apostolique.

Le dimanche 20 juillet, à 9h30, le Saint-Père célébrera la messe dans la cathédrale d’Albano. A midi, il récitera l’Angélus sur la Piazza della Libertà de Castel Gandolfo. Dans l’après-midi, le Saint-Père retournera au Vatican.

Au cours du mois de juillet, toutes les audiences privées et les audiences générales des mercredis 2, 9, 16 et 23 sont suspendues.

Les audiences générales reprendront le mercredi 30 juillet.

Le vendredi 15 août à 10h00, le Saint-Père célébrera la messe dans la paroisse pontificale de Castel Gandolfo. A 12h00, l’Angélus sera récité sur la Piazza della Libertà.

Le dimanche 17 août à 12h00, l’Angélus sera récité sur la Piazza della Libertà de Castel Gandolfo. Dans l’après-midi, le Saint-Père retournera au Vatican.

Victoire pour Christian Espeso, directeur de l’Immaculée Conception à Pau, rétabli dans ses fonctions

Christian Espeso, directeur de l’ensemble scolaire catholique de l’Immaculée Conception à Pau, a obtenu gain de cause devant la justice. Sanctionné en septembre 2024 par le rectorat pour des manquements supposés au principe de laïcité, il avait été suspendu de ses fonctions de direction pour une durée de trois ans. Une mesure brutale, vivement contestée dans la communauté éducative et jugée disproportionnée par ses soutiens.

Ce 20 juin 2025, le tribunal administratif de Pau a rendu son verdict :

- Annulation pure et simple de la sanction

- Condamnation de l’État à verser 2 000 € à M. Espeso

Me Hugues de Lacoste Lareymondie, avocat reconnu pour sa défense des libertés éducatives, a plaidé le dossier : le tribunal a considéré que les faits reprochés ne justifiaient pas une mise à l’écart aussi sévère. Christian Espeso, à la tête de l’établissement depuis 2013, avait redressé l’école au bord de la fermeture. Soutenu par de nombreux parents, enseignants et anciens élèves, il incarne une certaine idée de l’enseignement catholique en France, attaché à sa mission spirituelle tout en restant dans le cadre légal du contrat avec l’État.

Ce verdict est plus qu’une décision administrative : il pose un jalon important dans le débat sur la laïcité, la liberté scolaire et le rôle des établissements privés en France.

Question scoute aux aumôniers généraux

Posée par Rémi Fontaine :

Après l’élection de Marine Rosset comme nouvelle présidente des Scouts et Guides de France (SGDF), la question se pose de savoir si les trois “aumôneries générales” des trois grands mouvements scouts – SGDF, SUF (Scouts unitaires de France) et AGSE (Guides et Scouts d’Europe) – réagiront comme elles l’avaient fait après le livre du P. Yves Combeau, op (“Toujours prêts, histoire du scoutisme catholique en France, Cerf, 2021) qui s’interrogeait très timidement sur l’identité catholique et scoute actuelle des SGDF.

Les trois aumôniers généraux écriront-ils une lettre commune à Mgr Pierre-Antoine Bozo, accompagnateur des mouvements de scoutisme et aux Provinciaux des instituts religieux, pour s’étonner du profil de Marine Rosset, comme ils avaient été si prompts à s’indigner collectivement des questions pourtant légitimes du frère prêcheur ?

2027 se prépare dès maintenant…

Message de Guillaume de Thieulloy :

Le Salon beige, Le Nouveau Conservateur, l’Institut Renaissance et le Centre Européen de Recherches en Sciences Humaines et Religieuses (CERSH) unissent leurs forces pour une campagne inédite : publier et diffuser 20 plaquettes sur les grands enjeux de société, avant la présidentielle de 2027.

Pourquoi ? Parce que nous en avons assez de voir nos élus céder aux pressions idéologiques des lobbies de la culture de mort et piétiner les valeurs essentielles – la vie, la famille, la liberté, la dignité humaine.

Ces livrets, rédigés par des penseurs et experts engagés, sont des armes intellectuelles destinées à réveiller les consciences et mettre les politiciens face à leurs responsabilités en faisant à notre tour pression sur eux.

Le premier s’intitule « L’eugénisme qui vient », par Francis Jubert, philosophe et pionnier des soins palliatifs. Il a déjà fait réagir. Et ce n’est que le début.

Mais cette campagne ne pourra continuer qu’avec votre aide.

Votre don est une déclaration politique

Votre don est une déclaration politique

Nous ne demandons rien à l’État. C’est à nous de faire vivre ce projet.

Avec votre soutien, nous allons faire entendre la voix de la majorité silencieuse, celle que les médias et les partis veulent faire taire.

Cliquez ici pour faire un don dès maintenant

Cliquez ici pour faire un don dès maintenant

Chaque euro est un acte de résistance. Chaque don est une voix qui s’élève.

Merci pour votre engagement à nos côtés.

L’idée d’un “monastère maçonnique” fait flop

Nous avions évoqué cette singerie en avril 2024. Un hôtel particulier situé à Thouars devait accueillir, sous le nom de Manoir d’Hiram, des personnes membres de la franc-maçonnerie désireuses d’effectuer une retraite spirituelle…

Un an après, ce monastère laïc franc-maçon a fermé ses portes.

Les propriétaires de l’hôtel particulier ont décidé de vendre leur demeure.

Inde : hausse des attaques antichrétiennes

Le 18 juin, l’organisation chrétienne interconfessionnelle UCF (Forum chrétien uni), qui agit en Inde pour les droits des minorités chrétiennes, a publié un rapport sur les attaques antichrétiennes enregistrées entre janvier et mai 2025. Durant cette période, l’organisation a enregistré 313 attaques, contre un total de 834 en 2024, 734 en 2023 contre 601 en 2022.

L’UCF signale donc près de deux attaques par jour en moyenne depuis le début de l’année, avec des situations préoccupantes en Uttar Pradesh et au Chhattisgarh. Jusqu’au mois de mai, le Chhattisgarh a enregistré 64 attaques antichrétiennes, suivi par l’Uttar Pradesh avec 58 cas. En 2024, l’Uttar Pradesh avait enregistré 209 attaques, soit le chiffre le plus élevé du pays, suivi par le Chhattisgarh avec 165.

Douze États sur 28, en majorité dirigés par le parti BJP (Bharatiya Janata Party) pro-hindou du Premier ministre Narendra Modi, ont voté des lois anti-conversion, que les chrétiens accusent d’être manipulées par des groupes hindous pour les cibler.

C’est le cas dans l’Odisha, dans l’est de l’Inde, où le BJP est arrivé au pouvoir il y a un an, les responsables chrétiens de la région affirment que les violences antichrétiennes ont augmenté depuis : célébrations interrompues dans des églises, enterrements chrétiens refusés, et boycott social dans les villages.

Dilexit Nos, “Il nous a aimés” : l’encyclique à découvrir pour la fête du Sacré-Coeur de Jésus

A l’occasion du 350ᵉ anniversaire de la première apparition du Sacré-Cœur à sainte Marguerite-Marie Alacoque, l’application de prière Hozana vous propose de recevoir chaque jour, dès le 27 juin, un extrait de la dernière encyclique du Pape François, Dilexit Nos (« Il nous a aimés ») publiée le 24 octobre 2024 !

Dilexit Nos est un appel à une redécouvrir la dévotion au Sacré-Cœur comme réponse aux défis contemporains, notamment les guerres, les inégalités socio-économiques et les dérives technologiques qui menacent notre humanité.

Inscrivrez-vous ici : https://lc.cx/vrvT5k

Cet article est une tribune libre, non rédigée par la rédaction du Salon beige. Si vous souhaitez, vous aussi, publier une tribune libre, vous pouvez le faire en cliquant sur « Proposer un article » en haut de la page.

Détente pour les chrétiens au Nicaragua

Depuis l’été 2024, le gouvernement du Nicaragua avait suspendu la plupart des ordinations sacerdotales.

En la vigile de la Pentecôte, le cardinal Leopoldo Brenes, archevêque de Managua, la capitale du pays, a pu ordonner huit séminaristes aux ordres majeurs. Cet événement, bien que modeste par rapport aux années précédentes, semble indiquer un léger assouplissement des restrictions imposées par le régime.

Lors de son homélie, le cardinal Brenes a partagé des réflexions tirées de sa récente participation au conclave, exprimant sa tristesse face à la crise des vocations affectant d’autres pays, notamment hors d’Amérique latine.

« Dans certaines Eglises sœurs, des évêques m’ont parlé de diocèses sans ordination depuis des années, ou d’une seule ordination après une décennie ».

Avant 2024, l’archidiocèse de Managua ordonnait régulièrement deux groupes de prêtres par an. Avec plus de 100 séminaristes dans son séminaire diocésain, ainsi qu’un séminaire géré par le Chemin néocatéchuménal, l’archidiocèse bénéficie d’un flux constant de vocations.

En 2024, neuf prêtres ont été ordonnés en janvier et seize en août. Cependant, la cérémonie de 2025, limitée à l’ordination de diacres, contraste avec cette tradition, reflétant les restrictions imposées par le régime.

Depuis l’été 2024, la plupart des diocèses nicaraguayens ont l’interdiction d’ordonner des prêtres ou des diacres. Ainsi, dans le diocèse d’Esteli, l’ordination de trois diacres, prévue le 26 juillet 2024, a été annulée sur ordre de la police. Le même jour, l’administrateur diocésain, le père Frutos Valle Salmeron, âgé de 80 ans, a été interrogé par les autorités et assigné à résidence.

A l’exception du diocèse de Leon, où l’évêque du lieu, Mgr René Sandigo, prudent dans son attitude à l’égard du régime sandiniste, a pu ordonner huit prêtres en août 2024, et de Managua, qui a également tenu des ordinations à la même période, la majorité des diocèses restent sous embargo.

Cette répression s’inscrit dans une campagne plus large contre l’Eglise catholique, intensifiée depuis les manifestations de 2018-2019 contre le régime de Daniel Ortega. Plus de 250 prêtres et religieux, dont quatre évêques, ont été contraints à l’exil, représentant environ 20% du clergé du pays. Des dizaines de stations de radio et de télévision catholiques ont été fermées, les structures juridiques des congrégations religieuses et des institutions catholiques dissoutes, et leurs biens confisqués.

L’ordination de Managua pourrait être interprétée comme un geste de bonne volonté du régime envers le Saint-Siège, le président adoptant une approche modérée face au nouveau pontificat. Cette amorce de détente pourrait être liée à la question des nominations épiscopales, un point de friction majeur. Le pape François s’était jusqu’ici opposé au chef de l’Etat, refusant de nommer des évêques ayant les faveurs du gouvernement, laissant plusieurs diocèses dirigés par des évêques au-delà de l’âge de la retraite ou en exil.

Le caractère profondément stupide de l’expression « mourir dans la dignité »

Dans l’Homme Nouveau, François-Marie Portes, Docteur en philosophie, revient sur la terminologie employée pour justifier l’euthanasie. Extrait :

[…] Comme d’habitude, c’est une expression qui nous a fait réagir. Pourtant, peu de personnes semblent vouloir s’y arrêter. Il s’agit de l’expression, érigée en nom d’association, « mourir dans la dignité ».

Tentons, dans un premier temps, de montrer le caractère profondément stupide de cette expression. En effet, associer le concept de « dignité » à celui de « mort » n’est absolument pas légitime. La dignité signifie selon le Larousse le « respect que mérite quelqu’un ou quelque chose ». La loi actuelle, ainsi que la communication autour, va donc introduire une profonde confusion dans l’appréciation de ce qui est en jeu. Deux choses sont à remarquer et à préciser. Premièrement, une « mort digne » n’existe pas. Mourir est un fait. Le respecter est inutile. La raison fondamentale de cela est que ce qui est subi (le fait de pâtir) ne souffre pas d’être respecté. Être fiévreux, mouillé, avoir chaud ou être blessé sont autant d’exemples qui, si on les affublait d’un adjectif comme « respectable », deviendraient absurdes. Ainsi « être respectablement mort » est rarement voire jamais employé. Les seules réalités susceptibles d’être respectées sont la personne ou son action et non pas ce qu’elle subit.

Par ailleurs, parler de « morts dignes » ou alors de « mourir dans la dignité » supposerait qu’il puisse exister des morts indignes ou des décès dans l’irrespect. Or ce n’est pas la mort qui est plus ou moins respectable. Une personne qui meurt dans sa salle de bains en glissant subit une mort qui n’est pas moins digne qu’une autre décédant dans un accident de voiture. Aussi il n’existe pas de dignité dans le fait de mourir.

Il s’agit donc de respecter la personne qui meurt et non la mort, ou la modalité par laquelle elle meurt. Le respect peut alors se décliner de plusieurs manières.

- Soit on respecte la mémoire des morts, et donc il s’agit d’honorer les défunts, leur vie et ce qu’ils ont fait. Ici, on parlera de rendre hommage aux morts.

- Soit on va respecter le mourant en refusant toute attitude dégradante vis-à-vis de son agonie.

[…]

La présence chrétienne en Iran

Alors que les tensions entre Israël et l’Iran atteignent un niveau critique, le pape Léon XIV a lancé mercredi à la suite de l’audience générale un vibrant appel à la paix. L’archevêque de Téhéran à la tête d’une petite communauté catholique en Iran a lui aussi lancé un appel à la paix entre Israël et l’Iran en début de semaine.

Thomas Oswald, journaliste à l’Aide à l’Eglise en détresse, explique sur RCF que dans ce pays de 84 millions d’habitants, où l’islam chiite est religion d’État, le cardinal Dominique Mathieu, nommé cardinal en 2024 est à la tête d’un petit diocèse latin comptant six paroisses et environ 2 000 fidèles, principalement des expatriés. Sa mission est simple mais immense : maintenir en vie une présence chrétienne en Iran.

On trouve également des Églises orientales très anciennes, comme l’Église chaldéenne, forte d’environ 6 000 membres à Téhéran.

« C’est une Église qui a une histoire très profonde, héritière de l’Église de Perse, qu’on appelait autrefois, l’Église nestorienne. Elle a essaimé jusqu’en Mongolie et en Indonésie

“La foi y est vécue dans la discrétion”. “Les messes, interdites en farsi, se célèbrent en araméen. Une survivance linguistique précieuse, mais qui limite la possibilité de témoigner auprès de la population iranienne.”

L’Église est tolérée tant qu’elle n’évangélise pas. Et les conversions de musulmans au christianisme, bien que nombreuses, restent cachées et surveillées . Il arrive que des fidèles ferment la porte à un musulman intéressé par le Christ, par peur qu’il ne soit un informateur du régime.

Cinquante catholiques français tués par le régime nazi reconnus martyrs et bientôt béatifiés

Le pape Léon XIV a approuvé ce 20 juin, la béatification du père Raymond Cayré (1915-1944), du frère franciscain Gérard Martin Cendrier (1920-1944), du séminariste Roger Vallée (1920-1944) et du laïc Jean Mestre (1924-1944), morts dans divers camps de concentration. Ces « Martyrs de l’apostolat », dont la cause collective avait été ouverte en 1988 à Paris, devraient être béatifiés prochainement.

Le site officiel du dicastère pour les Causes des saints explique que 50 vénérables ont tous consacré leur apostolat aux ouvriers français envoyés en territoire allemand par le régime de Vichy, dans le cadre du Service du Travail Obligatoire. Encouragés par l’archevêque de Paris, le cardinal Emmanuel Suhard, ils ont été arrêtés pour activités subversives contre le Troisième Reich, torturés et mis à mort principalement dans des camps de concentration.

Ces catholiques français sont morts « en haine de la foi » – selon la formule consacrée pour les martyres – entre 1944 et 1945, dans diverses régions allemandes (Cologne-Rhénanie, Saxe et Anhalt, Thuringe, Berlin, Brunswick, Silésie, Bade-Wurtemberg, Sudètes) ainsi qu’en Autriche. Leurs décrets ont été validés ce vendredi matin par Léon XIV lors d’une audience avec le cardinal Marcello Semeraro, préfet du dicastère pour les Causes des saints. Le Vatican dénombre :

QUATRE RELIGIEUX FRANCISCAINS

- Gérard Cendrier (1920-1944), mort au camp de concentration de Buchenwald (photo)

- Paul Le Ber (1920-1945), mort au camp de concentration de Buchenwald ;

- Joseph Paraire (1919-1945) mort dans un « convoi de la mort » ;

- André Boucher (1920-1945) mort à Buchenwald.

Neuf prêtres diocésains figurent parmi ces martyrs :

- Raymond Cayré (1915-1944), mort de typhus au camp de concentration de Buchenwald ;

- Jules Grand (1905-1945), mort à Buchenwald ;

- Maurice Rondeau (1911-1945), mort à l’hôpital bavarois de Cham ;

- Antoine Charmet (1906-1945), mort de tuberculose à Buchenwald ;

- Louis Doumain (1920-1944), mort au camp de concentration de Zöschen ;

- Pascal Vergez (1910-1944), mort de typhus à Zöschen ;

- Pierre de Porcaro (1904-1945), mort de typhus à Dachau ;

- René Giraudet (1907-1945), interné à Bergen-Belsen, malade du typhus, mort à Paris ;

- Jean Batiffol (1907-1945) mort à Mauthausen.

De nombreux « jocistes » – membres de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne – ont participé à cette « aumônerie clandestine » pour les ouvriers. Le Vatican publie 19 noms appartenant à ce mouvement :

- Jean Lépicier (1921-1945), mort à Buchenwald ;

- Bernard Lemaire (1920-1944), mort de typhus à Buchenwald ;

- Maurice Grandet (1920-1944), mort de typhus à Buchenwald ;

- René Ponsin (1923-1945), mort à Buchenwald ;

- Claude-Colbert Lebeau (1922-1945), mort à Zöschen ;

- Jean Chavet (1922-1945), mort du typhus à Mauthausen ;

- André Parsy (1922-1944), interné à Zöschen, mort à Trebitz ;

- André Vallée (1919-1945), mort à Flossenbürg ;

- Henri Marrannes (1923-1945), mort à Zwickau ;

- Louis Pourtois (1919-1945), mort à Mauthausen ;

- Camille Millet (1922-1945), mort à Flossenbürg ;

- Marcel Carrier (1922-1945), mort à Neustadt lors de la « marche de la mort » ;

- Alfredo Dall’Oglio (1921-1944), italien naturalisé français, mort à Wuhlheide ;

- Marcel Touquet (1914-1945), mort à Ravensbrück ;

- Lucien Croci (1919-1945), mort à Barth ;

- Jean Mestre (1924-1944), mort peu après son arrestation ;

- Jean Perriolat (1920-1945), mort à Mauthausen ;

- René Rouzé (1922-1945), mort à Dora-Mittelbau ;

- Henri Euzenat (1920-1945), mort à Dachau.

14 membres du mouvement des Scouts de France sont recensés :

- Louis Didion (1917-1945), mort à Buchenwald ;

- Robert Saumont (1919-1945) mort à Buchenwald ; Bernard Morizot (1924-1945), interné à Buchenwald et fusillé ;

- Jean (1920-1945) interné à Dachau, mort d’épuisement après l’évacuation du camp à l’hôpital d’Emmendingen ;

- René Boitier (1917-1945), interné à Dachau, mort d’épuisement après l’évacuation du camp ;

- Robert Défossez (1920-1945) mort de septicémie à Buchenwald ;

- Jean Préhu (1920-1945) mort à Dachau ;

- Maurice-Philippe Bouchard (1916-1944), mort à Buchenwald ;

- Raymond Louveaux (1913-1944) mort à Buchenwald ;

- Gaston Raoult (1921-1945) mort dans la mine de Bad Salzungen ;

- Bernard Perrin (1921-1945) interné à Mauthausen, mort à Gusen ;

- Eugène Lemoine (1920-1945), mort à Zöschen ;

- Robert Beauvais (1922-1945), mort à Neuengamme ;

- Joël Anglès d’Auriac (1922-1944), décapité à Dresde.

Trois séminaristes sont également reconnus parmi ces « Martyrs de l’apostolat » :

- Roger Vallée (1920-1944), mort à Mauthausen ;

- Jean Tinturier (1921-1945), mort à Mauthausen ;

- Jean Duthu (1921-1945), mort à Flossenbürg.

Enfin, le doyen de cette liste est un jésuite , Victor Dillard (1897-1945), décédé au camp de concentration de Dachau à l’âge de 47 ans.

Pilule cancérigène : France intox confirme la “rumeur”

La rubrique Vrai ou Faux de France intox est amusante :

C’est une rumeur qui fait le tour de TikTok et de X, dans des publications vues parfois quelques milliers de fois, parfois plus d’un million. “Ça y est, c’est officiel, l’OMS a annoncé que la pilule était aussi nocive, aussi cancérogène, que le tabac, l’alcool… et l’amiante”, annonce une internaute. “La pilule augmente le risque de cancer du sein et de cancer de l’utérus de 20% à 30%”, dénonce une autre. “Tous les jours en fait on s’empoisonne”, déplore une troisième. Vrai ou Faux ?

France Intox confirme que c’est vrai et même que ça fait longtemps que c’est vrai. Sauf qu’à promouvoir la pilule tous les 4 matins, c’est une vérité que la grosse presse préfère passer sous silence :

L’OMS a classé la pilule parmi les produits cancérogènes il y a plus de 20 ans

Le sujet est complexe. D’abord, ce qui est vrai, c’est que le Centre international de recherche sur le cancer, qui est une agence de l’Organisation mondiale de la santé, a classé il y a plus de 20 ans certaines pilules contraceptives parmi les produits cancérogènes de groupe 1, comme on peut le voir sur son site, c’est-à-dire “cancérogènes pour les humains”. Groupe dans lequel il y a aussi en effet l’alcool, le tabac et l’amiante.

Et France intox tente de relativiser la menace :

Les pilules sont-elles très dangereuses ou pas ? On peut facilement trouver sur internet une étude publiée dans la revue Plos Medicine en 2023 qui explique que la pilule contraceptive (combinée ou non) peut augmenter les risques d’avoir un cancer du sein de 20% à 30%. Des chiffres impressionnants dits comme ça. Néanmoins, cela reste “très petit en termes de risque absolu”, selon la coauteure de cette étude, Gillian Reeves, professeur à l’université d’Oxford, dont les propos sont rapportés par Ouest-France.

Un autre spécialiste, Stephen Duffy, professeur à l’université Queen Mary de Londres, trouvait ces résultats “rassurants car l’effet [était] modeste”. En fait, il faut bien comprendre que la pilule augmente un peu des risques qui sont assez faibles. Cela ne signifie pas qu’en prenant la pilule les femmes ont 30% de risque d’avoir un cancer. Actuellement, le cancer du sein touche une femme sur neuf. Le risque d’avoir un cancer du sein est donc en général de 11% – sans prendre en compte les antécédents particuliers. Si on y applique schématiquement une hausse de 30%, cela signifierait que la pilule fait passer le risque de contracter un cancer du sein à 14%.

Circulez il n’y a rien à craindre.