Premier dimanche de l’Avent : Ad te levávi ánimam meam

Nous remercions l’association Una Voce de nous autoriser à publier des extraits des excellents commentaires des cinq pièces grégoriennes du dimanche ou de la fête à venir.

Vous aurez la totalité des textes sur le site et nous ne pouvons que vous encourager à vous abonner à la newsletter hebdomadaire en cochant dans la case adéquate sur la page d’accueil.

Ce dimanche, le premier de l’année ecclésiastique, est appelé, dans les chroniques et les chartes du Moyen Âge, le dimanche Ad te levavi, à cause des premiers mots de l’Introït, ou encore le dimanche Aspiciens a longe, à cause des premières paroles d’un des répons à l’office de matines.

La station est à Sainte-Marie-Majeure ; c’est sous les auspices de Marie, dans l’auguste basilique qui garde la Crèche de Bethléhem, et qui pour cela est appelée dans les anciens monuments Sainte-Marie ad Prœsepe, que l’Église Romaine recommence chaque année le Cycle sacré. Il était impossible de choisir un lieu plus convenable pour saluer l’approche du divin Enfantement qui doit enfin réjouir le ciel et la terre, et montrer le sublime prodige de la fécondité d’une Vierge. Transportons-nous par la pensée dans ce temple auguste, et unissons-nous aux prières qui s’y font entendre ; ce sont les mêmes que celles qui vont être exposées ici.

Le temps de l’Avent représente dans l’année liturgique la longue période de l’histoire de l’humanité qui a précédé la venue du Sauveur sur cette terre, période d’attente mais aussi de confiance et d’espoir. De même chaque année nous attendons la venue du Sauveur à Noël avec les grâces qui sont propres à cette fête. Enfin, un troisième avènement se trouve dans la perspective de ce temps de l’Avent, c’est le retour du Seigneur à la fin des temps, non plus comme sauveur mais comme juge, pour la récompense définitive de ceux qui auront été fidèles.

► Introït : Ad te levavi

Les chants que l’Église nous propose en ce premier dimanche de l’Avent expriment tout à fait ces sentiments de confiance et d’espoir. Ceux du propre de la messe présentent une particularité sans doute unique dans le répertoire, c’est qu’on y trouve à trois reprises, Introït, Graduel et Offertoire, le même texte : Universi qui te exspectant non confundentur, qui est d’ailleurs difficile à traduire, en particulier le verbe exspectant qui est un des mots clef de l’Avent veut dire à la fois » attendent » et » espèrent « . Disons, faute de mieux : » Aucun de ceux qui mettent en Vous leur espoir ne sera déçu « . Ce texte est tiré du psaume 24, qui est un des principaux psaumes de l’Avent mais aussi du Carême. C’est la prière du pécheur qui se repent et se tourne vers Dieu avec confiance en sa miséricorde.

Le chant de l’Introït de ce dimanche est formé des premiers versets du psaume jusqu’à la phrase que nous avons citée :

Ad te levávi ánimam meam : Deus meus, in te confído, non erubéscam : neque irrídeant me inimíci mei : étenim univérsi, qui te exspéctant, non confundéntur.

Vers Vous j’élève mon âme, mon Dieu ; en Vous je mets ma confiance, je n’aurai pas à en rougir et mes ennemis ne se moqueront pas de moi, car aucun de ceux qui espèrent en Vous ne sera déçu.

L’élévation de l’âme, vers Dieu, c’est la définition même de la prière, par laquelle s’ouvre ainsi l’année liturgique.

La mélodie de cet Introït est paisible et pleine d’assurance. On remarquera la belle montée très expressive qui souligne le mot important exspectant dans la dernière phrase.

Le verset qui accompagne cet Introït n’est pas le premier verset du psaume, puisque celui-ci figure déjà dans l’antienne, mais c’est le verset qui vient à la suite, que nous retrouverons au Graduel :

Seigneur, faites-moi connaître vos voies, et enseignez-moi vos sentiers.

Dans le bas Moyen Âge, au commencement de la nouvelle année liturgique, c’était un usage assez répandu, de chanter avant l’introït quelques versets en l’honneur de saint Grégoire le Grand, le rédacteur inspiré de l’Antiphonaire qui porte son nom :

| Sanctissimus namque Gregorius, cum preces effunderet ad Dominum ut musicum tonum ei desuper in carminibus dedisset : | Or, tandis que le Très-Saint Grégoire répandait ses prières au Seigneur afin qu’il lui accorde le don de la musique à appliquer aux chants, |

| Tunc descendit Spiritus Sanctus super eum in specie columbae, et illustravit cor eius. Et sic demum exorsus est canere ita dicendo : | Voici que le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme d’une colombe et illumina son cœur, et il commença alors à chanter, en disant cela : |

| Ad te levavi etc. | Vers vous j’ai élevé mon âme… |

► Graduel : Universi

Nous retrouvons dans la première partie du Graduel la fameuse phrase qui revient trois fois dans les chants de cette messe, et que nous avons déjà entendu dans l’Introït, tandis que la deuxième partie reprend le verset suivant du psaume 24, que nous avons également comme verset de l’Introït, et qui est un appel au Seigneur pour qu’il nous éclaire et nous instruise.

Universi qui te exspectant non confundentur, Domine.

Vias tuas, Domine, notas fac mihi : et semitas tuas edoce me.

Seigneur aucun de ceux qui espèrent en Vous ne sera confondu.

Seigneur faites-moi connaître vos voies et enseignez-moi vos sentiers.

Il y a un contraste frappant entre les deux parties de ce Graduel. La première phrase, qui est une affirmation pleine de confiance et d’espoir, est assez courte, et elle se tient entièrement dans le grave d’une manière très humble. A peine s’élève-t-elle sur le mot exspectant dont les larges ondulations expriment la longueur de l’attente, puis, à la fin, après avoir prononcé très doucement le mot Domine, elle s’élève à nouveau en une belle montée très expressive. La deuxième partie qui est une prière suppliante est au contraire très développée, avec de grandes vocalises qui s’élèvent jusqu’aux extrémités les plus aiguës du mode.

► Alléluia : Ostende nobis

Bien que le temps de l’Avent soit en quelque sorte un temps de pénitence qui nous prépare à Noël (ornements violets, suppression du Gloria et du jeu de l’orgue), on continue d’y chanter l’Alléluia. Le verset de celui du premier dimanche de l’Avent est tiré du psaume 84, qui est aussi un des principaux psaumes du temps de l’Avent. Le peuple d’Israël y chantait sa reconnaissance pour la délivrance de la captivité de Babylone et s’autorisait de ce bienfait passé pour implorer la venue du Messie tant attendu. C’est cette demande que l’on trouve ici.

Ostende nobis Domine misericordiam tuam : et salutare tuum da nobis.

Montrez-nous Seigneur Votre miséricorde et donnez-nous Votre salut.

La mélodie est ce qu’on appelle une » mélodie type « , c’est à dire qu’on la retrouve dans un certain nombre d’Alléluias du répertoire, en particulier celui de la messe de minuit de Noël, sans qu’on puisse savoir exactement pour lequel elle a été composée, mais elle s’adapte toujours très bien aux différents textes qu’elle doit illustrer. Elle est très joyeuse et légère.

► Offertoire : Ad te Domine

Le texte de l’Offertoire de ce dimanche est exactement le même que celui de l’Introït, le début du psaume 24, avec la fameuse phrase qui revient pour la troisième fois.

Ad te Domine levavi animam meam : Deus meus in te confido, non erubescam : neque irrideant me inimici mei : etenim universi qui te exspectant, non confundentur.

Vers Vous, Seigneur, j’élève mon âme, mon Dieu, en Vous je mets ma confiance, je n’aurai pas à en rougir, et mes ennemis ne se moqueront pas de moi, car aucun de ceux qui espèrent en Vous ne sera déçu.

Mais on remarque ici comment la mélodie grégorienne peut donner à un même texte des expressions très différentes. Le chant de l’Offertoire est généralement recueilli, intérieur et contemplatif. C’est le cas ici, et, tout en exprimant d’une manière profonde les sentiments de confiance et d’espérance qui sont ceux du texte, il présente en plus un caractère de prière très instante. On remarquera que le mot clef exspectant, qui est mis en évidence dans l’Introït par une montée à l’aigu, se trouve ici au contraire tout à fait au grave.

► Communion : Dominus dabit

Le texte de l’antienne de Communion du premier dimanche de l’Avent est encore, comme le verset de l’Alléluia, un extrait du psaume 84, et on remarquera la grande unité assez exceptionnelle des chants de cette messe : non seulement la même phrase y revient trois fois, mais l’ensemble des textes est tiré en tout de deux psaumes.

Dominus dabit benignitatem et terra nostra dabit fructum suum.

Le Seigneur donnera sa bénédiction et notre terre donnera son fruit.

Ce verset est une réponse à celui que nous avons entendu à l’Alléluia. On y demandait au Seigneur de nous donner le salut, on affirme ici qu’Il nous le donnera. On pense évidemment en l’entendant à la magnifique prophétie d’Isaïe qui sera chantée à l’Introït du quatrième dimanche de l’Avent et dont le début est le refrain d’un chant populaire du temps de l’Avent.

O Rorate cæli desuper, et nubes pluant justum.

O cieux, versez votre rosée ; nuages, faites pleuvoir le juste !Aperiatur terra et germinet salvatorem.

Que la terre s’ouvre et fasse germer le Sauveur.

Oui, c’est le Sauveur, ce fruit que la terre doit nous donner. Et à cette pensée c’est la joie qui domine et envahit tout, joie que la mélodie exprime avec une ravissante délicatesse.

J-1 avant la venue historique du Pape Léon XIV au Liban

De notre Envoyé spécial Antoine Bordier, auteur, biographe et consultant :

Oui, nous sommes à J-1 de la première visite du Pape Léon XIV au Liban. Ici, à Beyrouth, et sur tout le parcours qu’empruntera le pape pour se rendre à Annaya, dans le nord-est du pays, les Libanais interrogés, comme Elie et Georges, se posent la question : « les bombardements israéliens vont-ils cesser ? » Car, depuis un an jour pour jour, après le 27 novembre 2024, le cessez-le-feu entre Israël et le Liban a été violé à de multiples reprises. Tsahal continue à pourchasser son ennemi : le Hezbollah, dans les moindres recoins du Liban.

Quel sera, donc, le programme de l’homme en blanc, que l’on appelle ici : Le messager de la paix ?

Au-dessus de la Méditerranée, après avoir survolé Chypre, déjà, elle apparaît. Entre ciel et mer, sa blancheur attire le regard. Ce n’est pas une montagne de nuages, mais c’est bien la montagne du Liban, celle qui a revêtu sa couleur hivernale, son manteau virginal de pureté blanche-neige. Et puis, la dentelle de ses côtes se dessine, avec finesse, plus ensoleillée. Vu du ciel, le Liban ressemble à une jeune femme, une jeune maman couchée sur le côté, qui donne son lait à l’humanité.

Car le Mont-Liban est plus qu’un relief, il est plus qu’une montagne faite de calcaire, de granit et de schiste. Cette mère-montagne, la plus haute du Levant, a donné naissance dans le lit de ses entrailles à l’humanité, à celle des Cananéens, celle des Phéniciens, celle des Libanais. Cette Terre Promise, cette Terra Sancta a été donné à Abraham et à ce peuple qui, depuis la venue de saint Louis en 1250, est devenu francophone.

Oui, c’est la bonne nouvelle de notre temps : le Pape Léon XIV vient visiter cette Terre Sainte, la terre du Liban, ce pays cité 69 fois dans la Bible. Le premier pape américain, missionnaire pendant 20 ans au Pérou, se rend dans ce pays où coule l’eau, le lait, le miel, la neige et le vin. Ce pays qui, comme une secousse tectonique qui ébranle et fissure la terre pour y faire fleurir des milliers de bouquets, a attiré plusieurs générations d’auteurs, d’écrivains, de poètes, de journalistes, de femmes et d’hommes politiques. Ils ont été ébranlés, émerveillés, enchantés. Tel des fiancés courant à la recherche de leur fiancée, ils ont été attirés par l’odeur de ses plantes, le parfum de ses vêtements, l’ivresse des hauteurs.

« Le Liban est un pays magnifique », déclame Alphonse de Lamartine, lorsque pour la première fois, à la suite de tant d’autres, dans un relais imaginaire et poétique magnifique, il y met les pieds avec toute sa famille, en 1832. Avant d’accoster, quand il aperçoit au loin Beyrouth, et que la ville se fait de plus en plus précise à son regard, ville aux montagnes enivrantes en arrière-plan, il déclare et écrira dans Voyage en Orient : « Ce sont les Alpes sous un ciel d’Asie. »

Que dira le Pape Léon XIV demain ?

Le temps des Croisades

Oui, le Liban a connu ce temps-là. A l’époque – cela n’a pas changé – les chrétiens, les populations et leurs terres, étaient conquises, envahies, islamisées à coups de lance et de sabre. Déjà, le Christ, la Vierge Marie et les apôtres avaient foulé la terre de Tyr et de Sidon. Puis, ce sera saint Paul, à plusieurs reprises. La chrétienté se développe de plus en plus au 5è siècle avec saint Maron de Syrie. Pourchassé des montagnes syriennes, il se réfugia dans celles du Liban et y implanta l’ordre des moines maronites.

Plus tard, au 11è siècle, vient le temps des Croisades qui n’était pas le temps de la Conquête, ni de la Reconquête, mais plutôt celui de la réponse aux SOS lancés par la chrétienté attaquée, persécutée, violentée par les armées, par les précurseurs de Saladin.

C’est pour cela que la montagne, ici, est sacrée. Le sang des martyrs chrétiens y a coulé à foison. A plusieurs reprises dans son histoire, et jusqu’à son histoire tragique récente, elle a servi de refuge aux chrétiens. Dans les parois rocheuses de ses falaises, à flanc de roche, le Mont-Liban a accueilli tout un peuple : celui des chrétiens, celui des Maronites. A coups de pioche, les moines ont transformé ces cavernes et ces grottes en églises, en monastères, en refuges. Impossible de les déloger !

De 1975 à nos jours, les guerres du Liban, suivies par de rares temps de paix, que les Libanais espèrent durables et éternels avec la venue du Pape, ont entraîné le gonflement de la diaspora qui se chiffre aujourd’hui entre 14 et 18 millions de personnes, dont les chrétiens représenteraient entre 70 et 80%. Le pays se vide de ses chrétiens, comme tout le Moyen-Orient, sans oublier la Turquie !

Le Pape du Nouveau Monde !

Il y a quelques mois, le cardinal Robert Francis Prevost n’en croit pas ses oreilles et ses yeux : c’est bien une fumée blanche qui sort au moment où est proclamé son élection comme nouveau Pape succédant à la trilogie du 21è siècle. La trilogie ? Oui, celle de Jean-Paul II, de Benoît XVI et de François. Oui, ce 8 mai 2025, à 69 ans – il a fêté ses 70 ans le 14 septembre dernier –, cet américain né à Chicago, aux racines française et italienne, est devenu le 267è de l’Eglise catholique romaine.

Le jour même dans ses nouveaux habits de blanc et de rouge, il prononce ses premiers mots : à la suite du Christ, du « Bon Pasteur, qui a donné sa vie pour le troupeau de Dieu, je voudrais moi aussi que cette salutation de paix entre dans vos cœurs et parvienne à vos familles, à toutes les personnes, à tous les peuples, à toute la Terre. Que la paix soit avec vous. »

C’est cette paix que le Pape est venu apporter ici au Liban. Au Liban, un pays blessé, fragilisé, meurtri par 15 ans de guerres, et par 15 ans de graves crises économiques, politiques et sociales.

Actuellement en Turquie, depuis le 27 novembre, le Pape est venu célébrer le 1700è anniversaire du Concile de Nicée, qui a proclamé que Dieu « s’est fait l’un de nous pour nous faire participer à la nature divine ». De plus, il y a 1700 ans, à Iznik (Nicée), une confession de foi commune entre toutes les églises catholique, apostolique et orthodoxe, a été prononcée pour la première fois avec le Credo !

Un programme au pas de course

L’avion du Pape Léon XIV doit atterrir vers 15h30 ce dimanche 30 novembre 2025. A 15h45-16h00 une première cérémonie officielle d’accueil avec des personnalités politiques et religieuses se tiendra sur le tarmac, aménagé pour la circonstance, de l’aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth. Une heure plus tard, il a rendez-vous avec le tout nouveau président de la République, le général Joseph Aoun, au palais présidentiel de Baadba.

Tout le long du parcours, tous les 50 mètres, les routes, ayant été refaites, sont pavoisées aux couleurs du Liban et du Vatican.

Ensuite, suivront les rencontres officielles avec le président du Parlement, avec le Premier ministre et avec les autres autorités de la société civile et du corps diplomatique. Le Saint-Père dormira à la Nonciature apostolique qui se situe à Harissa, à une trentaine de kilomètres au nord de Beyrouth. Il est à deux pas du célèbre sanctuaire marial où se rendent religieusement les Libanais, toute religion confondue.

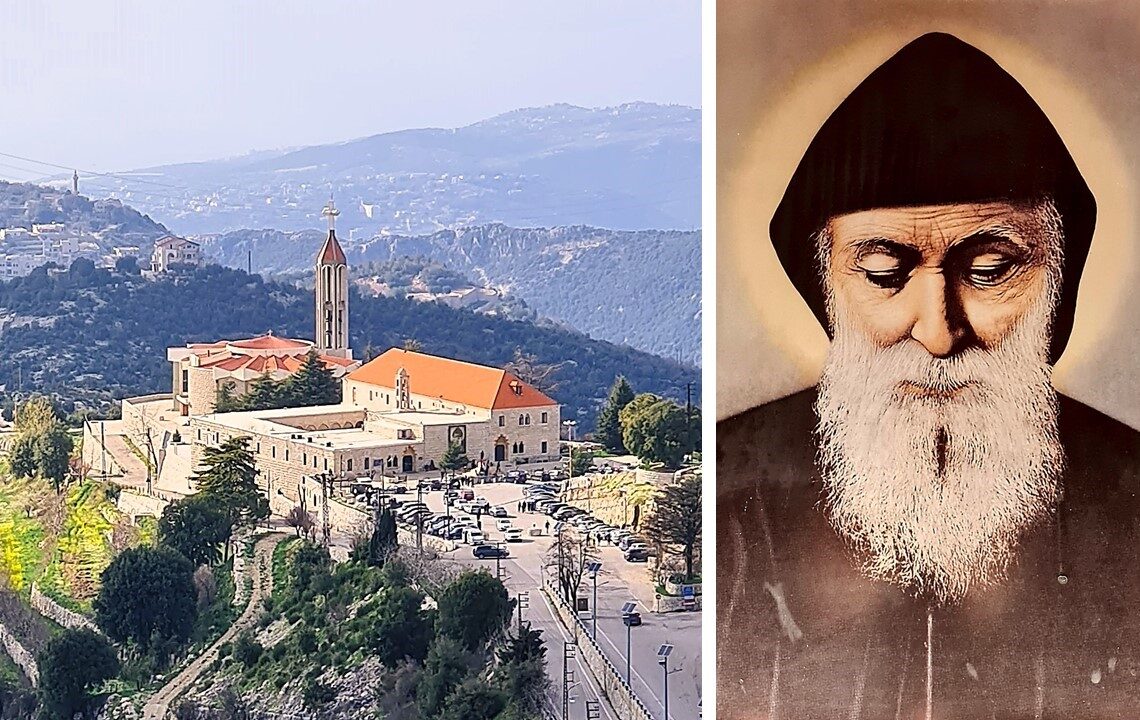

Le lundi, le programme s’accélère et s’intensifie avec, notamment, le pèlerinage du pape sur la tombe du saint mondialement connu, qui fait encore des miracles : saint Charbel, à Annaya. Pour s’y rendre, Léon XIV mettra une heure pour arriver vers les 10h00 au monastère, qui est un bijou religieux fait de pierres et de prières, et d’où s’élèvent tel l’encens les supplications de tous, sans exception.

Saint Charbel, le saint de tous !

Il est le saint de tous les temps et de toutes les religions. Il faut le voir ce monastère où il a terminé ses jours, perché dans la montagne, sur sa petite colline que l’on appelle : « la colline du saint », à Annaya.

En montant dans les hauteurs, en se rapprochant de Dieu, le Pape Léon XIV va goûter à cette ivresse typiquement libanaise, celle des Maronites. Ils ont survécu dans les montagnes de la Qadisha à plus de 2000 mètres d’altitude pour rester en vie, lors de ces persécutions qui ont duré 5 siècles ! Annaya n’est pas loin, à vol d’aigles. C’est un haut lieu de miracles…

Oui, il faut le dire et le répéter : le monastère Saint Maron (prononcez maroun) d’Annaya renferme, avec la dizaine de moines qui y vivent, de nombreux témoignages de guérisons et de miracles. Les Libanais y trouvent la paix, comme à Harissa, avec l’ivresse des corps qui y pérégrinent, celle des corps en voie de guérison, et celle des âmes en grande communion.

Saint Charbel, dont la fête est le 24 décembre, est né en 1828. Les miracles ont commencé alors qu’il était ermite. Dès sa mort, en 1898, des phénomènes étranges entourent son corps. Des lumières jaillissent de son tombeau, et de l’huile suinte de son corps, se diffusant dans l’air comme un parfum. Depuis 1898, des dizaines de milliers de miracles ont été attestés.

Le saint du Vivre-Ensemble fait des miracles pour tous…

C’est ce que vient proclamer et redire le Pape Léon XIV : VIVEZ LA PAIX ENSEMBLE ! A suivre…

Visite du Pape Léon XIV au Liban à suivre…

Reportage réalisé par Antoine BORDIER

Copyright des photos A. Bordier

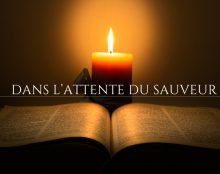

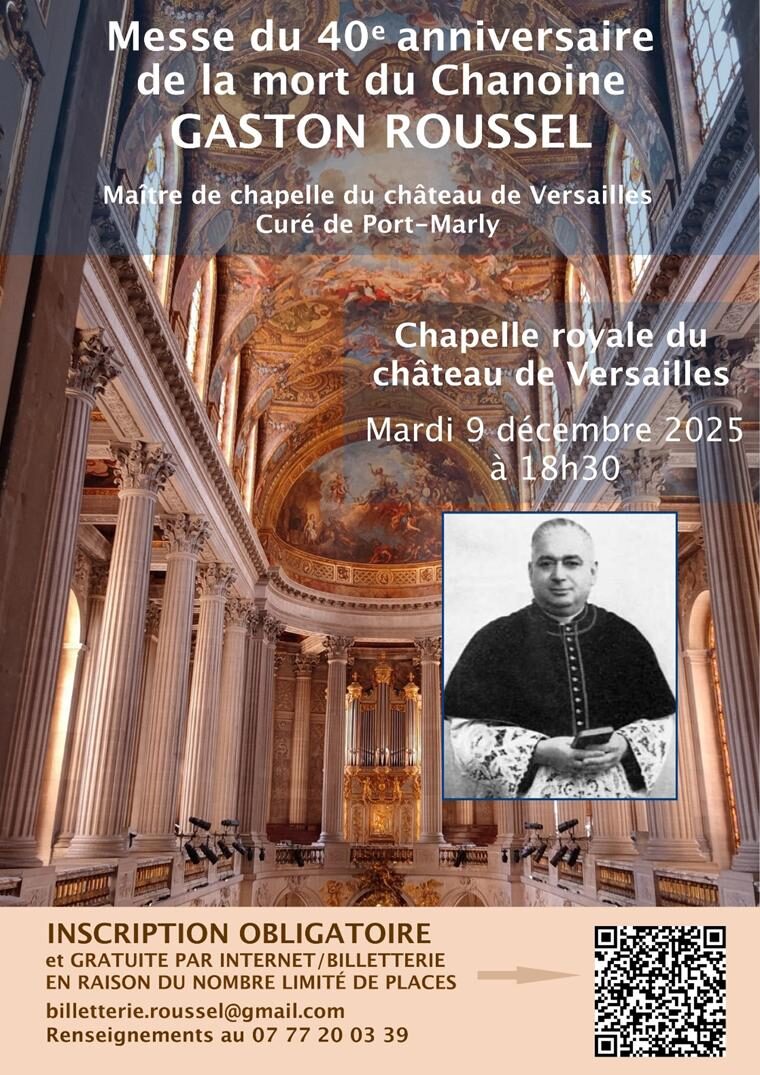

40 ans de la mort du chanoine Roussel

A cette occasion, l’abbé Lorans reçoit sur Radio Courtoisie Eric Doutrebente pour évoquer la figure de ce prêtre, maître de chapelle du château de Versailles et curé de Port-Marly:

Par ailleurs, une messe sera célébrée à cette occasion dans la chapelle du château le 9 décembre à 18h30 (attention: il faut obligatoirement s’inscrire en scannant le QR code ci-dessous):

L’aumônerie des étudiants de Bayonne et le jubilé de l’espérance

L’Aumônerie des étudiants de Bayonne nous prie de signaler le projet d’évangélisation autour des raisons de croire et d’espérer qu’elle a lancé à l’occasion du Jubilé de l’espérance.

Voici une vidéo de présentation du projet :

Et voici le plan du livre L’espérance qui est en nous (que vous pouvez télécharger ici).

Préface de Mgr André Léonard

Introduction

Partie I. Des raisons de croire et d’espérer

Chapitre 1. Trois découvertes modernes

Chapitre 2. Une certaine image du monde

Chapitre 3. La Source de l’existence

Chapitre 4. Bilan-transition – Dieu est vie, mais est-Il Amour ?

Chapitre 5. « Dieu n’a pas fait la mort »

Chapitre 6. « Dieu a tant aimé le monde… »

Partie II. Vérification par l’expérience

Chapitre 1. Que veut dire croire ?

Chapitre 2. Des préludes variés

Chapitre 3. Dieu nous touche personnellement

Chapitre. 4. Une fécondité du christianisme où l’on voit Dieu à l’œuvre

Chapitre 5. Pour faire l’expérience de la foi chrétienne

Chapitre 6. Un témoin de l’espérance

Épilogue. Espérance et jeunesse de cœur

Annexe I. Trouver Dieu par les mathématiques ?

Annexe II. Comment penser une hypothèse évolutionniste chrétienne ?

Annexe III. La foi chrétienne, amie de la raison

La doctrine du Christ-Roi est-elle encore prêchée ?

Contribution de Jean-Pierre Maugendre au colloque « Actualités du Christ-Roi » du 22 novembre dernier à Paris, organisé par l’association Ichtus. Ce texte sera publié dans le numéro de janvier 2026 de la revue Permanences.

A l’occasion du centenaire de l’encyclique de Pie XI sur la royauté sociale du Christ, Quas primas, il semble utile de se demander si cet enseignement est encore d’actualité dans une Eglise où sévit toujours une grande confusion doctrinale, loin du « Est, est. Non, non » évangélique.

Une évolution liturgique

Que les chefs des nations te rendent un culte public

Que les maîtres, que les juges t’honorent

Que les lois et les arts s’inspirent de toi

Que les étendards des rois brillent de t’être soumis

Fais passer sous ton sceptre de douceur la patrie et les foyers des citoyens.Hymne des vêpres de la fête du Christ-Roi, missel traditionnel

Ô Souverain, auteur des temps, toi qui, d’un ordre immuable,

sépares le jour éclatant pour le travail

et la nuit paisible pour le sommeil,

Dirige notre esprit chaste,

afin que les silences obscurs

ne s’ouvrent pas, par les traits de l’envieux,

aux funestes blessures du cœur.

Que nos cœurs soient libres d’ardeur mauvaise,

qu’aucune flamme ne les brûle,

ces flammes qui, s’attachant à nos sens,

affaiblissent la vigueur de l’âme.Vêpres de la fête du Christ, Roi de l’Univers, Liturgia horarum, réforme liturgique de 1969.

Il est certain qu’il existe plus que des nuances entre ces deux textes. Ceci est d’ailleurs confirmé sur le site de la Conférence des Evêques de France (CEF) par le Service National de la Pastorale Liturgique et des Sacrements :

« Instituée par l’Encyclique Quas primas du pape Pie XI (1925), et placée au dernier dimanche d’octobre, la fête du Christ-Roi apparaissait comme une fête autonome célébrant le « règne social de Jésus-Christ » (…) Dans la période post-conciliaire, cette fête a suscité une certaine gêne tant il est vrai que sa dimension socio-politique était liée à une vision des rapports entre l’Eglise et la société qui semblait éloignée de l’enseignement du Concile Vatican II (…) Le thème de la royauté du Christ abritait, en faveur de l’Église et de la religion, la revendication d’une place dans une société en voie de sécularisation accélérée. Et, en rappelant la dimension sociale de la religion, l’instauration de cette fête cherchait à s’opposer au mouvement de privatisation du religieux qui caractérise le monde contemporain. Dès lors, et en plaçant la fête du Christ Roi au dernier dimanche de l’année liturgique (…) la réforme de Vatican II a transformé profondément le sens de cette célébration et lui a conféré une dimension eschatologique fondamentale qu’atteste d’ailleurs le titre nouveau qui lui est donné dans le Missel romain de 1970 : Fête du Christ Roi de l’Univers ».

Tout cela est confirmé par la comparaison de la prière sur les offrandes du missel de Paul VI pour la fête du Christ Roi de l’Univers qui est en réalité l’ancienne collecte du XIIIème dimanche après la Pentecôte :

« Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l’espérance et la charité et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes »

et la collecte de la messe du Christ-Roi instituée par Pie XI :

« Dieu tout-puissant et éternel, qui avez voulu restaurer tout dans la personne de votre Fils bien-aimé, le Roi de l’univers : accordez dans votre bonté, que toutes les familles des nations, qui vivent en désaccord à cause de la blessure du péché, se soumettent à son très doux pouvoir ».

Soumettre les nations au très doux pouvoir de Jésus-Christ est bien autre chose que simplement aimer ce que Jésus-Christ commande.

De curieuses déclarations

Cette évolution liturgique, révélatrice d’une nouvelle perception des rapports de l’Eglise et des Etats, semble corroborée par de nombreuses déclarations :

- « Après l’Etat chrétien dont la déclaration conciliaire (sur la liberté religieuse) sonne le glas, après l’Etat athée qui en est l’exacte et aussi intolérable antithèse, l’Etat laïc, neutre, passif et inengagé a été un progrès » (Cardinal Etchegaray, président de la CEF, archevêque de Marseille, 29/08/1999),

- « Le Concile adopte donc le concept de séparation structurelle entre l’Eglise et l’Etat, qui suppose que l’Etat ne reconnaît aucune religion comme religion d’Etat » (Cardinal Tauran, 5/11/2003).

Le 2 décembre 2023, Mgr de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, président de la CEF, s’adressant aux 600 séminaristes français réunis à Paris en réponse à la question : « L’Eglise de France a-t-elle un problème avec les traditionalistes ? », déclarait :

« Oui, sans doute en raison de notre histoire mouvementée depuis la Révolution. S’il y a une question centrale, c’est une question de théologie politique et de rapport au monde. Le décret de Vatican II sur la liberté religieuse est très clair. Le Christ n’est pas venu bâtir des nations catholiques mais il est venu fonder l’Eglise. Ce n’est pas la même chose. A force de traîner la nostalgie d’un état catholique, on perd notre énergie pour l’évangélisation. »

Le fait est que toutes ces déclarations sont en contradiction frontale avec de nombreux enseignements de l’encyclique Quas Primas :

- §13 « Les chefs d’Etat ne sauraient donc refuser de rendre – en leur nom personnel, et avec tout leur peuple – des hommages publics, de respect et de soumission à la souveraineté du Christ »,

- §21 « Les gouvernants et les magistrats ont l’obligation, aussi bien que les particuliers, de rendre au Christ un culte public et d’obéir à ses lois ».

Et la liberté religieuse ?

Il est communément admis que ces nouvelles orientations seraient les conséquences, logiques pour les uns, illégitimes pour les autres de la déclaration conciliaire sur la liberté religieuse Dignitatis humanae (7/12/1965). Rappelons-en le texte :

« Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit ; de telle sorte qu’en matière religieuse nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience ni empêché d’agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres… Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l’ordre juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu’il constitue un droit civil ».

Dans l’édition de 1986 de son livre Demain la chrétienté, Dom Gérard Calvet, abbé fondateur de l’abbaye Sainte Madeleine du Barroux se contentait de mettre ce texte en regard d’un extrait de l’encyclique Quanta cura (8/12/1864) de Pie IX :

« Ils n’hésitent pas à favoriser cette opinion erronée, on ne peut plus fatale à l’Eglise catholique et au salut des âmes, et que notre prédécesseur d’heureuse mémoire Grégoire XVI appelait un délire, savoir que la liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme, qu’il doit être proclamé dans tout état constitué et que les citoyens ont droit à la pleine liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions, quelles qu’elles soient, par la parole, par l’édition ou autrement sans que l’autorité civile ou ecclésiastique puisse le limiter ».

La rupture entre les deux textes est manifeste !

Il se trouve, cependant, que le sens obvie du texte de DH a été remis en cause par d’autres déclarations conciliaires ou post conciliaires. Ainsi le No 1 de DH expose que la doctrine exposée :

« Ne porte aucun préjudice à la doctrine catholique traditionnelle au sujet du devoir moral de l’homme et des sociétés à l’égard de la vraie religion et de l’unique Eglise du Christ ».

De même le Catéchisme de l’Eglise Catholique (CEC) enseigne que :

« Le devoir de rendre à Dieu un culte authentique concerne l’homme individuellement et socialement » (§ 2136) immédiatement suivi de « L’homme doit pouvoir professer librement la religion en privé comme en public (DH 15) » (§ 2137).

On notera cependant que si l’encyclique Quas primas est bien citée dans le CEC, elle n’est pas citée une seule fois dans le Compendium de la Doctrine Sociale de l’Eglise, pourtant copieux ouvrage de 530 pages.

Enfin, il est un fait que la pratique ecclésiale post conciliaire a consisté à dénoncer les concordats avec des pays encore majoritairement catholiques comme l’Espagne, l’Italie ou la Colombie, réduisant l’Eglise au droit commun et ouvrant ainsi la voie à une laïcisation qui n’a fait que contribuer, on ne le voit que trop depuis 60 ans, à l’immoralisation des lois civiles. Ces pratiques conduisent à s’interroger sur le fait de savoir si les incises post conciliaires d’esprit traditionnel, mais non opératoires, n’auraient pas eu pour objectif de rassurer les personnes rétives à ces nouveautés. En ce domaine, comme en d’autres, il faut souhaiter que le pape Léon XIV procédera aux nécessaires clarifications qui donneront un nouvel élan à la prédication du Christ, roi des cœurs des intelligences et des volontés mais aussi des nations !

Jean-Pierre Maugendre

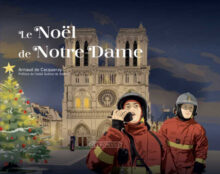

Un conte de Noël sur Notre-Dame de Paris

Arnaud de Cacqueray vient de publier Le Noël de Notre-Dame, préfacé par l’abbé Gaëtan de Bodard, aumônier de la BSPP (Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris). Ce conte rédigé comme une pièce destinée à être jouée, se déroule à Notre-Dame de Paris la nuit de Noël en met en scène des pompiers, un prêtre, une brodeuse, un charpentier, un archange et la sainte Vierge Marie. La cathédrale est encore en chantier, mais la croix n’y a cessé de briller, comme un phare dans la nuit.

L’un des pompiers mis en scène a vécu le terrible incendie de la cathédrale et nous remémore quelques épisodes de cette nuit tragique, en signalant que tout y est vrai…

“Il se passe quelque chose dans le cœur des gens”

Le couple de réalisateurs du documentaire sur le Sacré-Coeur, Sabrina et Steven. J. Gunnell, a été interrogé dans France catholique. Extrait :

Avez-vous été témoins de grâces suscitées par Sacré-Cœur?

Des prêtres nous appellent pour nous raconter qu’ils ont la queue au confessionnal, ce qui ne leur était pas arrivé depuis longtemps! À Paray-le-Monial, des personnes viennent demander comment prier le chapelet. Nous avons aussi reçu des messages de mamans qui nous racontent que leurs enfants se mettent sur le chemin de la foi. Nous sentons qu’il se passe quelque chose dans le cœur des gens. Le mot qui revient souvent dans les conversations est « réparation ». Réparation dans les familles et dans les couples. Des catéchumènes ont aussi témoigné du fait que Sacré-Cœur les renforçait dans leur chemin de conversion et les rendait fiers d’être chrétiens. Des musulmans et des juifs nous ont également apporté leur soutien, lorsque nous avons été boycottés par la RATP qui ne voulait pas diffuser l’affiche du film dans les transports en commun parisiens.

Et dans un autre article, de nombreux témoignages sont relatés :

Depuis la sortie du film Sacré-Cœur, le sanctuaire de Paray-le-Monial connaît un afflux inédit: appels, mails, visites et demandes de confessions se multiplient, de toute la France. Chaque jour, lors de la messe des pèlerins, il n’est pas rare qu’une vingtaine de personnes, souvent aux « périphéries » de l’Église, indiquent être venues après avoir vu le film. Le dimanche 9 novembre, près de 80 personnes se sont présentées au sanctuaire en deux heures, un record exceptionnel pour la saison. Le sanctuaire a même dû s’organiser en conséquence, dispensant aux bénévoles et acteurs touristiques locaux un argumentaire spécifique et des clefs pour répondre aux nombreuses questions des visiteurs. À Nantes, les Visitandines croulent sous les commandes de sauvegardes, et ne parviennent pas à toutes les honorer dans l’instant. La cadence est passée à 500 par semaine. Cet engouement ne retombe pas: grâce à l’incarnation du Sacré-Cœur, le film propose une expérience qui laisse peu de gens indifférents. […]

19e Mission médicale Rosa Mystica aux Philippines, du 1er au 8 mars 2026

La prochaine Mission médicale Rosa Mystica aura lieu du 1er au 8 mars 2026. Depuis plusieurs années, en collaboration étroite avec les autorités locales, elle se déroule sur l’île de Mindanao, la région la plus défavorisée de l’archipel, où la population subit les violences de la guérilla et des catastrophes naturelles qui réduisent les plus pauvres au plus grand dénuement et à l’état d’urgence sanitaire.

Médecins, infirmiers, aide-soignants, pharmaciens, sages-femme, opticiens, dentistes, techniciennes de salle d’opération, physiothérapeutes…, tous bénévoles venus du monde entier, se réunissent afin de dispenser soins et médicaments gratuits pendant une semaine à plus de 2000 patients. Une équipe de volontaires philippins organise la mission sur place et assure le suivi des patients tout au long de l’année.

En ce temps de l’Avent où le souvenir de la crèche de Bethléem nous incline vers la misère de nos frères, nous vous invitons à soutenir cette œuvre de miséricorde auprès de ces chrétiens oubliés d’Extrême-Orient.

Cette mission de charité au service des plus pauvres parmi les pauvres ne perdure que grâce aux dons de ses bienfaiteurs.

Je fais un don :

par virement : IBAN FR25 3000 2056 0000 070 2978 B46:

par chèque à l’ordre de : ACIM, 2, route d’Equihen 62360 Saint Etienne au Mont

par helloasso : https://www.helloasso.com/associations/association-catholique-des-infirmieres-et-medecins/formulaires/1

QR code : (voir image)

Reçu fiscal sur demande (ou généré automatiquement sur helloasso)

Cet article est une tribune libre, non rédigée par la rédaction du Salon beige. Si vous souhaitez, vous aussi, publier une tribune libre, vous pouvez le faire en cliquant sur « Proposer un article » en haut de la page.

L’école est la mère des batailles

Pourquoi soutenir les écoles libres ?

Parce que la France ne peut plus se permettre d’échouer :

- La France est en chute libre dans les classements internationaux

En 2022, elle se classe 42e sur 81 pays en mathématiques (enquête PISA), et 27e en compréhension de l’écrit. Ces résultats, en baisse constante depuis deux décennies, révèlent un système éducatif en crise, incapable de garantir à tous les élèves les compétences fondamentales pour réussir.

- Les savoirs fondamentaux ne sont plus maîtrisés

Les enquêtes TIMSS sont sans appel : 40 % des élèves de CM1 ne maîtrisent pas les bases en mathématiques, et les écarts se creusent entre les élèves. Les lacunes en lecture, en écriture et en raisonnement logique s’accumulent dès le plus jeune âge, hypothéquant leur avenir scolaire et professionnel.

Parce qu’elles apportent des réponses concrètes à ces problèmes

Elles ne subissent pas les lourdeurs du système. Elles appliquent des pratiques éprouvées, elles travaillent main dans la main avec les familles ; elles s’adaptent aux profils et besoins différents des élèves.

Elles redonnent aux enfants l’envie d’apprendre, aux parents la confiance et à tous l’espoir du renouveau de l’école. Avec des classes à taille humaine, des professeurs formés et de bonnes méthodes pédagogiques, elles réussissent là où l’école publique échoue.

Parce que votre don change tout

Les écoles libres n’ont droit à aucune subvention publique et doivent tout financer : matériel pédagogique, bureaux, chaises, locaux, travaux, salaires des professeurs, ….

De leur côté, les familles, déjà touchées par la crise économique, ne peuvent faire face à des frais de scolarité trop importants. Ces écoles ont donc besoin de vos dons pour ouvrir, vivre et grandir.

“Ma Voix Mon Choix” : Une escroquerie juridique, morale et financière

Mercredi, au Parlement européen, des députés menés par Manon Aubry ont cherché à intimider l’ECLJ, en manifestant bruyamment contre la conférence sur la politique européenne en matière d’avortement. La vidéo sur Instagram de leur altercation avec Grégor Puppinck a été vue plus de 6 millions de fois en 24 heures.

L’objet de cette conférence était de lutter contre l’initiative européenne pro avortement “My Voice My Choice” qui vise à contourner la souveraineté des États pour faciliter « l’avortement transfrontalier » avec des fonds européens. L’ECLJ a dévoilé aux députés le réseau de financement massif du lobby de l’avortement par de grandes fondations mondialistes, telles que l’Open Society, les fondations Gates, Ford, Rockefeller, et le Planning familial international. Ce réseau bénéficie de milliards de dollars. Il est aussi financé par l’Union européenne et les Nations Unies.

Ces attaques contre l’ECLJ ne sont pas nouvelles, et s’intensifient ; mais, cette-fois, elles se sont retournées contre leurs auteurs, car les commentaires publiés sur X sous la vidéo sont très favorables à la protection de la vie.

Le groupe de Jordan Bardella organise des conférences anti-avortement au Parlement européen 👇 pic.twitter.com/vUocIlSqxL

— Manon Aubry (@ManonAubryFr) November 27, 2025

Ces attaques confirment une chose : ce combat porte. Et il inquiète ceux qui veulent réduire ce sujet à un simple slogan politique.

Pourquoi ? Parce que la vérité est que l’avortement est un drame qu’il faut absolument éviter. Durant cette conférence, l’ECLJ a une nouvelle fois donné la parole à des femmes qui ont subi un avortement, qui en ont souffert et le regrettent. Elles ont le courage de témoigner.

Ces femmes vivent ce que les statistiques révèlent :

- 42 % des femmes ayant avorté avant 25 ans souffrent de dépression ;

- la moitié des mineures ayant avorté ont des idées suicidaires ;

- l’avortement est souvent lié à la précarité affective, financière ou psychologique.

Ces voix authentiques et courageuses réfutent le discours dominant. Elles montrent que prévenir l’avortement consiste à protéger, soutenir, responsabiliser. C’est précisément cela que certains députés ont voulu empêcher.

Voici la vidéo de la conférence organisée par le groupe politique Patriotes pour l’Europe, qui inclut notamment le parti espagnol Vox, le Fidesz hongrois, le RN français, le FPÖ autrichien. Chapitres de la vidéo :

- 0:53 MEP Margarita De La Pisa (en espagnol)

- 4:10 MEP Jorge Buxadé (en espagnol)

- 14:04 MEP András László (en anglais)

- 26:23 Grégor Puppinck, ECLJ (en anglais)

- 36:34 Nicolas Bauer, ECLJ (en français)

- 44:40 Matthieu Bruynseels, FAFCE (en anglais)

- 57:21 Emilie, témoin (en français)

- 1:10:00 Clotilde, militante (en français)

- 1:17:56 Alexandra, témoin (en anglais)

- 1:31:50 Conclusion (en anglais et français)

Le bleuet de France – 100 ans au service de ceux qui restent. Une BD émouvante et instructive pour cet anniversaire

” 1914. Aucun d’entre nous n’était là pour le voir, mais ceux qui ont pu observer ce fait l’ont tous attesté. Quand les obus ont broyé les cultures et les forêts ; quand les gaz moutarde ont anéanti toute vie ; quand le paysage s’est résumé à une étendue uniforme de boue grise ; quand il ne reste rien, une note de couleur reparu. Une fleur : le bleuet. ”

C’est ainsi qu’au lendemain de la Première Guerre mondiale, seule fleur à éclore encore sur les champs de bataille, le bleuet devint le symbole français du souvenir et de la solidarité.”

Un siècle d’histoire, une fleur de mémoire, le Bleuet. Fleur fragile mais tenace, le bleuet poussait dans les tranchées de la Grande Guerre, apportant une touche de vie et d’espérance au milieu de la boue et du fracas. Devenu emblème de solidarité, le Bleuet de France s’est imposé comme le symbole vivant du soutien aux anciens combattants, aux veuves, aux orphelins, aux victimes de guerre et, aujourd’hui encore, aux blessés des armées et des attentats.

À l’occasion de son centenaire, cet ouvrage en bande dessinée retrace une aventure humaine et citoyenne exceptionnelle : celle d’une petite fleur de papier qui, de 1918 à nos jours, n’a cessé de fleurir dans les mains des générations.

À travers des portraits de bénéficiaires, le lecteur découvre des parcours de reconstruction où le Bleuet accompagne, soutient et redonne espoir. Ainsi Franck, adjudant chef du GIGN, en 2011 au cours d’une opération en Guyane contre les orpailleurs illégaux il s’est fait tirer dessus… la balle a sectionné la moelle épinière – pronostic vital engagé pendant 12 jours-, il reste tétraplégique. Avec le soutien de son épouse, de sa famille, il a la force de surmonter cette épreuve. Le sport l’aide à rester l’homme qu’il était. En dehors de cette activité, il passe désormais beaucoup de temps à témoigner auprès des lycéens et des étudiants. “En France le drapeau français n’est pas suffisamment une fierté. Partout ailleurs on se réjouit d’avoir un militaire dans sa famille. J’aimerai que le bleuet de France aide a installer cette ferveur patriotique”.

Cet album en bande dessinée raconte l’histoire du Bleuet. Il reste aussi une force de transmission : il éveille les jeunes générations, accompagne les commémorations et fait vivre la mémoire collective, rappelant que l’Histoire de France s’écrit dans le courage, la fraternité et le sacrifice.

Plus d’informations et commandes sur LIVRES EN FAMILLE :

https://www.livresenfamille.fr/de-6-a-12-ans/29671-le-bleuet-de-france-100-ans-au-service-de-ceux-qui-restent.html

Le Bleuet de France, Scénario d’Eric Corbeyan, Dessins de Aurélien Morinière, Didier Pagot, Luc Brahy, Perreard Home, G. Bon Cacorsi, Luca Malisan. 60 pages, Editions du Signe.

Cet article est une tribune libre, non rédigée par la rédaction du Salon beige. Si vous souhaitez, vous aussi, publier une tribune libre, vous pouvez le faire en cliquant sur « Proposer un article » en haut de la page.

Etre prudent et discret

Le numéro de juillet de la revue Permanences retranscrit les conférences du mardi d’Ichtus 2024-2025 sur les grands écrivains. Voici un extrait de celle de Jean-François Chemain sur Honoré de Balzac :

Vous pouvez commander ou vous abonner à Permanences ici ou le retrouver chaque mois sur Le Club de la Presse.

Il serait temps de supprimer le financement public des pseudo-médias du sévice public

C’est la crise à Radio France, radio publique financée par les impôts. France Inter, sa station phare, a perdu près de 500 000 auditeurs. Elle est critiquée à droite comme à gauche, en externe comme en interne. En mai, l’Arcom a « demandé fermement » à France Inter de veiller à ce que « la question du conflit israélo-palestinien (…) soit traitée sur ses antennes avec la plus grande rigueur », car les chiffres avancés venaient du ministère de la Santé de Gaza, lié au Hamas.

Du 1er au 31 octobre, l’Institut Thomas More a soumis toutes les matinales de France Inter, France Culture et France Info à l’analyse de l’intelligence artificielle pour mesurer leur orientation politique. Sans surprise, la gauche est clairement favorisée. Les partis d’opposition radicale, qu’il s’agisse de LFI ou du RN, font l’objet du traitement le plus sévère sur les antennes du service public.

Côté télévision publique, France 2 a été contrainte de s’autocensurer. Reporters sans frontières affirmait que, sur CNews, la droite nationale cumulait 40,6 % d’exposition le jour contre 15,4 % pour la gauche. Mais l’Arcom a affirmé avoir des résultats différents, obligeant France 2 à couper une partie de son enquête. L’Arcom a indiqué ne pas avoir constaté de « contournement des règles du pluralisme politique sur le mois de mars 2025 » sur la chaîne CNews. Cette sortie de l’Arcom a semé une énorme zizanie à France Télévisions. Quelques heures seulement avant la diffusion de l’émission, France 2 a demandé aux équipes de « Complément d’Enquête » de couper en catastrophe la partie de son enquête consacrée à la compensation la nuit du temps de parole politique. La chaîne publique a communiqué dans la soirée :

« Un élément nouveau et tardif est sorti dans la presse relatant la position de l’ARCOM quant à l’étude de Reporters Sans Frontières concernant le chapitre du rattrapage nocturne du temps de parole. Etant dans l’impossibilité *technique* de rajouter cet élément contradictoire aussi près de l’heure de diffusion de l’émission, nous n’avons eu d’autre choix que de couper la séquence concernée. Notre priorité étant toujours de respecter le contradictoire ».

Voilà qui fait sérieux…

Déposez vos intentions à Notre-Dame de Fatima : l’équipe Hozana les portera aux pieds de la Vierge Marie

À l’occasion du grand pèlerinage du centenaire des apparitions de 1925, Hozana, aux côtés de Salve Corda et de NDML, se rendra du 5 au 7 décembre au sanctuaire de Fatima pour un hommage marial d’ampleur internationale. Parmi les gestes forts de ce pèlerinage : le dépôt, aux pieds de la Vierge de Fatima, des intentions de prière confiées par les priants du monde entier.

Chaque intention déposée sur le site sera portée dans la prière et présentée aux pieds de Notre-Dame de Fatima.

Déposez votre intention de prière ici : https://urls.fr/uFhZ4t

Cet article est une tribune libre, non rédigée par la rédaction du Salon beige. Si vous souhaitez, vous aussi, publier une tribune libre, vous pouvez le faire en cliquant sur « Proposer un article » en haut de la page.

Amiens (80) : la crèche du marché de Noël vandalisée

La crèche du marché de Noël d’Amiens, installée depuis une trentaine d’années par le comité de quartier Centre-ville, a été vandalisée dans la nuit de mardi à mercredi.

Selon la présidente du comité de quartier, Elisabeth de Winter, « un individu a cassé le plexiglass qui protège les personnages, les a mis par terre, et a détérioré l’enfant Jésus ». Plusieurs statues doivent être remises en état, et « la tête de l’enfant Jésus qu’il va falloir recoller ».

La Ville d’Amiens, par la voix du maire Hubert de Jenlis, « condamne la dégradation » et annonce que les images de vidéoprotection seront mises à disposition de la justice.

La Maison d’éducation Pauline-Jaricot fait suspendre un arrêté préfectoral qui ordonnait sa fermeture

Le 26 novembre, le tribunal administratif de Lyon a suspendu l’arrêté préfectoral du 19 novembre, qui ordonnait sa fermeture temporaire. La justice a jugé que la mesure portait une atteinte grave à la liberté d’enseignement. Les 17 élèves de la Maison d’éducation Pauline-Jaricot, collège catholique hors contrat de l’Ain, ont pu regagner leur établissement ce matin.

Thérèse Madi, Présidente – Maison d’éducation Pauline-Marie Jaricot, se réjouit de cette bonne nouvelle :

Le tribunal administratif a levé l’arrêté préfectoral : notre école rouvre dès demain.

Cette décision confirme la solidité de notre travail éducatif. Après des semaines de pression et de contrôles, notre communauté a fait preuve d’un courage remarquable.

Merci à tous pour votre soutien indéfectible. Nous sommes heureux de pouvoir accueillir à nouveau nos élèves.

A défaut d’obtenir une opération chirurgicale, elle demande l’euthanasie

Histoire glaçante au Canada, relatée sur Gènéthique :

Une femme atteinte d’une maladie rare résidant dans la province canadienne de la Saskatchewan, a demandé l’« aide médicale à mourir » faute de pouvoir accéder à l’opération chirurgicale qu’elle nécessite. La maladie dont souffre Van Alstine, connue sous le nom d’hyperparathyroïdie primaire normocalcémique, engendre de grandes douleurs osseuses, des nausées ainsi que des vomissements. « Chaque jour, je me lève avec la nausée et je vomis sans arrêt » témoigne-t-elle.

Pas de chirurgien en mesure de pratiquer l’opération

Le 25 novembre dernier, Van Alstine s’est rendue devant l’Assemblée législative de la Saskatchewan dans l’espoir d’obtenir l’opération chirurgicale qui lui permettrait de retirer sa glande parathyroïde restante. Or, dans cette province, aucun chirurgien n’est en mesure de pratiquer une telle opération. Pour pouvoir être orientée hors de la province vers un chirurgien capable de la pratiquer, Van Alstine doit dans un premier temps consulter un endocrinologue. Toutefois, plus aucun d’entre eux ne prend de nouveaux patients.

« Cela fait huit ans que je suis seule (…) à attendre que la journée se termine »

« Mes amis ont cessé de me rendre visite, regrette la Canadienne. Je suis isolée. Cela fait huit ans que je suis seule, allongée sur le canapé, malade et recroquevillée sur moi-même, à attendre que la journée se termine. » « Je me couche à six heures du soir parce que je ne supporte plus d’être éveillée », témoigne Van Alstine.

Une douleur qu’elle ne peut plus supporter et qui la conduit à formuler une demande d’« aide médicale à mourir ». Sa demande a été approuvée le 7 janvier.

« Personne ne devrait être contraint de choisir entre souffrances insupportables et la mort »

Le ministre de l’opposition chargé de la Santé en milieu rural ou isolé, Jared Clarke, s’est engagé à ce que Van Alstine obtienne l’opération dont elle a besoin, tout en exhortant le ministre de la Santé, Jeremy Cockrill, à rencontrer l’intéressée.

« Personne ne devrait être contraint de choisir entre souffrances insupportables et la mort », s’insurge-t-il. « Aucune famille ne devrait se retrouver dans une telle situation. »

Laideur inclusive et charia-compatible

La crèche traditionnelle de Noël de la Grand-Place de la ville de Bruxelles a été remplacée par des poupées sans visages censées représenter le «mélange de toutes les couleurs de peau».

La ville de Bruxelles a choisi d’installer des poupées de chiffons sans visages pour traduire «un mélange inclusif de toutes les couleurs de peau, pour que tout le monde s’y retrouve». Sic.

Tout le monde ne s’y retrouve pas : plusieurs internautes ont manifesté leur désapprobation sur les réseaux sociaux, comme le footballeur international belge Thomas Meunier :

«On touche le fond… et on continue de creuser».

On touche le fond… et on continue de creuser. https://t.co/CdC0H1O4sr

— Thomas Meunier (@ThomMills) November 27, 2025

D’autres soulignent que cette représentation rappelle la charia, qui interdit de représenter les visages humains. «Pour l’instant, Joseph n’a qu’une femme. La burka sera pour l’an prochain», ironise un autre internaute. «Noël charia compatible sur la Grand-Place à Bruxelles», a tweeté Florence Bergeaud-Blackler, docteur en anthropologie et présidente du Cerif (Centre européen de recherche et d’information sur le frérisme).

Noël charia-compatible sur la Grand Place à Bruxelles.

(à gauche la crèche, à droite image d’un livre islamique pour enfant).#dhimmitude pic.twitter.com/qiFopnpr1N— Florence Bergeaud-Blackler 🎓 (@FBBlackler) November 27, 2025

Les autorités de la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule, la cathédrale de Bruxelles, ont été associées à la démarche et auraient validé le projet.

Sudinfo.be a mis en ligne un sondage et actuellement (8h30 ce vendredi), 92% des plus de 2500 votants indiquent préférer l’ancienne crèche.

La face cachée de la GPA, sur TF1

TF1 diffuse un reportage de 56mn sur une industrie mondialisée et florissante : celle de la gestation pour autrui.

De l’Ukraine en guerre en passant par le Royaume-Uni et son univers des agences, ce documentaire révèle la face cachée d’un système qui exploite la vulnérabilité des femmes et transforme les bébés en produits de contrat. Entre illusions d’éthique, souffrance des mères porteuses et dérives marchandes, découvrez les conséquences humaines, psychologiques et sociales d’une pratique qui prétend donner la vie mais repose sur la marchandisation du corps féminin…

Ce documentaire a été réalisé par la journaliste Alice d’Oléon, qui a été interrogée sur Gènéthique. Extrait :

La GPA est habituellement présentée sous un jour très positif dans les médias, affichant le bonheur de familles, parents comme enfants (cf. « France 2 nous a présenté un Walt Disney de la GPA » ; « Matraquage médiatique » : des associations féministes dénoncent une « propagande » pro-GPA). Est-ce ce que vous avez constaté sur le terrain ?

Sur le terrain j’ai observé beaucoup de souffrance, beaucoup de sacrifice et beaucoup de manque. J’ai même interviewé un couple de parents d’intention (qui ne figure finalement pas dans le film car leur histoire était trop complexe à intégrer) qui sont tout bonnement déchirés par ce parcours de GPA. Ils me disaient eux même : « si vous pouvez faire autrement, ne faites pas de GPA ». On est très loin de l’image véhiculée par ailleurs.

Bien sûr, il existe peut-être des parents et des enfants qui le vivent bien et je leur souhaite. Mais je n’en ai pas rencontrés personnellement. Quant aux mères (porteuses), elles le font dans l’immense majorité des cas pour sortir d’une grande précarité. Et elles en souffrent toutes à leur manière. Il faut imaginer qu’elles font tout pour ne pas s’attacher à cet enfant qui grandit en elles. Un médecin m’a expliqué les choses en ces termes : « elles font des dénis de grossesse sur commande ». C’est d’une violence inouïe.

Un témoignage vous a-t-il particulièrement marquée ?

J’ai été vraiment bouleversée par la bonté de certaines personnes, au milieu de toute cette souffrance. Marina est infirmière en Ukraine. Elle a recueilli une petite fille à sa naissance car elle est née handicapée, et ses parents d’intention n’ont finalement pas voulu d’elle.

Quand certains plaident en faveur d’une GPA qui pourrait être « altruiste », votre documentaire montre qu’une véritable industrie est à l’œuvre. Existe-t-il une GPA « éthique » selon vous ? La GPA pourrait-elle s’inviter dans la prochaine révision de la loi de bioéthique ?

La GPA dite « éthique » est celle qui se veut non-commerciale. D’abord c’est rarement véritablement le cas car il existe toujours des formes de compensation. En Grèce par exemple, la mère porteuse n’est pas rémunérée mais elle touche une indemnisation d’environ 20 000 euros. Ensuite il faut quand même noter que si la mère porteuse n’est pas payée, les agences, les médecins, les cliniques et les avocats, eux, sont bel et bien payés. Donc je ne crois pas qu’on puisse véritablement considérer cela comme éthique.

Dans le film je montre le cas d’une femme, Kim, qui n’est pas rémunérée et qui semble très épanouie par son choix. Mais dès qu’on creuse, on s’aperçoit que son consentement n’était certainement pas si libre et éclairé que cela. Enfin, je paraphrase une réponse de la philosophe et académicienne Sylviane Agacinski qui dit souvent que parler de « GPA éthique », c’est comme parler « d’esclavage éthique ». Est-ce que si un esclave avait été consentant et volontaire, cela aurait rendu l’esclavage éthique ?

A vos légendes !

Jeudi matin, dans le couloir de l’A320 d’ITA Airways, peu après son décollage. Léon XIV déambule dans l’appareil pour saluer les journalistes à bord. L’un d’eux lui a tendu une batte de baseball. « Mais comment avez-vous fait pour franchir les contrôles de sécurité ? ! », interroge le pape.

« C’est un cadeau pour vous. Cette batte a appartenu à Nellie Fox, un joueur de l’équipe White Sox de Chicago, dans les années 1950. Elle était dans une famille de la ville qui a voulu vous l’offrir. »

Présidentielle : vers un second tour RN – Zemmour ?

A l’heure actuelle, la seule préoccupation pour l’élection présidentielle est le 2e tour. Il semble y avoir un moyen « théorique » de garantir le résultat du 2e tour : avoir 2 candidats patriotes pour ce 2e tour.

Etudions ce qui peut être fait, et les conséquences.

POUR LE PREMIER TOUR : UNE TRES GRANDE MARGE

Pour le 1er tour de la prochaine élection présidentielle, les sondages actuels donnent globalement les résultats suivants : le RN à 35%, ZEMMOUR à 5%, et DUPONT-AIGNAN à 2%. Cela donne un résultat de 42% sur le sujet existentiel : l’immigration.

Le candidat placé en 2e position est à moins de 20%, il s’agit souvent d’Edouard PHILIPPE. Le suivant est à moins de 15%.

« Théoriquement », nous pouvons donc avoir 2 candidats patriotes à 21%, donc qualifiés pour le 2e tour.

AFFOLONS LES MEDIAS ET LE POLITIQUEMENT CORRECT : SOUTENONS ZEMMOUR

Avec ces données, il n’y a actuellement aucun risque à se déclarer pour ZEMMOUR au 1er tour : cela n’empêchera pas le RN d’être au 2e tour.

Plus encore, comme vu ci-dessus, cela peut permettre à ZEMMOUR d’être au 2e tour lui aussi.

Surtout, avec ZEMMOUR qui approcherait des 15% – 20%, nous allons assister à un affolement général de toutes les forces antifrançaises.

CONSEQUENCE : DISPARITION DES PETITS PARTIS PARASITES COMME LR ?

Cet affolement ne peut aboutir qu’à une seule conséquence : l’accentuation de la tripolarisation de la politique française : « très à Gauche » / « bloc Central » / « Patriotes ».

A Gauche, cela impliquera une surenchère caricaturale sur ce qui fait le succès de LFI : immigrationnisme, écologie punitive, etc. Comme cela est rejeté par une majorité de Français, cela prépare les succès futurs.

Au Centre, cela impliquera un malaise de plus en plus visible, puisque rien n’est vraiment clair dans cette mouvance du « en même temps ». Surtout, cela incitera les électeurs LR « plutôt centraux » à rejoindre ce Centre, pour qu’Edouard PHILIPPE reste devant ZEMMOUR.

Ainsi, et surtout, mécaniquement, ce renforcement du Centre fera baisser les votes LR : ce vote LR deviendra le « vote inutile » par excellence. Avec une 2e élection présidentielle à moins de 5%, les LR finiront peut-être par comprendre que les Français ne veulent plus de leurs trahisons, qu’ils subissent depuis 50 ans.

RISQUE DE NE PAS ETRE DU TOUT AU 2e TOUR ?

Il est vrai que « qui embrasse trop mal étreint » et « il ne faut pas courir 2 lièvres à la fois ».

Certes.

Il ne faudrait pas que cette montée de ZEMMOUR au détriment du RN provoque l’élimination des deux.

Mais aujourd’hui, l’élection est loin, et l’actualité est (malheureusement) porteuse, concernant les préoccupations existentielles.

Si le contexte devient moins favorable, il sera toujours temps de se recentrer sur le candidat patriote le mieux placé.

DONC : TOUS DERRIERE ZEMMOUR, AU MOINS EN AFFICHAGE

Pour nous-mêmes, nos amis, etc., faisons-le savoir : déclarons-nous pour ZEMMOUR.

Peut-être pas par conviction, peu importe à ce stade. Il s’agit surtout de provoquer cet affolement dans la classe politique pourrie qui ne veut rien comprendre au danger existentiel. L’élimination de tous les candidats antifrançais au 1er tour serait un spectacle très agréable, reconnaissons-le… « sortons les sortants »…

Le Parti LR, en particulier, n’a qu’une peur : se voir supplanté par ZEMMOUR, ou par CIOTTI. Or CIOTTI n’est pas partie prenante à l’élection présidentielle : c’est donc ZEMMOUR qu’il faut mettre devant LR, même si le RN peut perdre quelques points dans les sondages. Il a de la marge…

Charles Rosiers, ancien chroniqueur au quotidien Présent, [email protected]

(encore plus délirant, mais réel : en théorie, avec un calcul équivalent, on pourrait même envisager un 2e tour entre Marine LE PEN et Jordan BARDELLA…)

Cet article est une tribune libre, non rédigée par la rédaction du Salon beige. Si vous souhaitez, vous aussi, publier une tribune libre, vous pouvez le faire en cliquant sur « Proposer un article » en haut de la page.

Le pape demande à la Turquie d’honorer la dignité et la liberté de tous les enfants de Dieu

Lors de sa rencontre avec les autorités, la société civile et le corps diplomatique en Turquie, Léon XIV a déclaré :

[…] La justice et la miséricorde défient la loi de la force et osent demander que la compassion et la solidarité soient considérées comme des critères de développement. C’est pourquoi, dans une société comme celle de la Türkiye où la religion joue un rôle visible, il est fondamental d’honorer la dignité et la liberté de tous les enfants de Dieu : hommes et femmes, compatriotes et étrangers, pauvres et riches. Nous sommes tous enfants de Dieu, ce qui a des conséquences personnelles, sociales et politiques. Ceux qui ont un cœur docile à la volonté de Dieu promouvront toujours le bien commun et le respect de tous. Aujourd’hui, cela représente un défi de taille, qui doit remodeler les politiques locales et les relations internationales, en particulier face à une évolution technologique qui pourrait autrement accentuer les injustices au lieu de contribuer à les dissoudre. En effet, même les intelligences artificielles reproduisent nos préférences et accélèrent les processus qui, à y regarder de plus près, ne sont pas le fait des machines, mais de l’humanité. Travaillons donc ensemble pour modifier la trajectoire du développement et réparer les dommages déjà causés à l’unité de la famille humaine.

Mesdames et Messieurs, j’ai parlé de « famille humaine ». Il s’agit d’une métaphore qui nous invite à établir un lien – encore une fois un pont – entre le destin de tous et l’expérience de chacun. Pour chacun d’entre nous, en effet, la famille a été le premier noyau de la vie sociale, où se vérifie l’expérience que sans l’autre, il n’y a pas de « je ». Plus que dans d’autres pays, la famille conserve une grande importance dans la culture turque et les initiatives visant à soutenir son rôle central ne manquent pas. En son sein, en effet, mûrissent des attitudes essentielles à la coexistence civile et une première sensibilité fondamentale au bien commun. Certes, chaque famille peut aussi se refermer sur elle-même, cultiver des inimitiés ou empêcher certains de ses membres de s’exprimer, au point d’entraver le développement de leurs talents. Cependant, ce n’est pas dans une culture individualiste, ni dans le mépris du mariage et de la fécondité, que les personnes peuvent obtenir de meilleures chances dans la vie et le bonheur.

À cette tromperie des économies consuméristes, où la solitude devient un business, il convient de répondre par une culture qui apprécie les affections et les liens. Ce n’est qu’ensemble que nous devenons authentiquement nous-mêmes. Ce n’est que dans l’amour que notre intériorité devient profonde et notre identité forte. Ceux qui méprisent les liens fondamentaux et n’apprennent pas à en supporter les limites et les fragilités deviennent plus facilement intolérants et incapables d’interagir avec un monde complexe. En effet, dans la vie familiale, la valeur de l’amour conjugal et la contribution féminine ressortent de manière tout à fait spécifique. Les femmes, en particulier, grâce également à leurs études et à leur participation active à la vie professionnelle, culturelle et politique, se mettent de plus en plus au service du pays et de son influence positive sur la scène internationale. Il convient donc d’apprécier les importantes initiatives prises en ce sens, en faveur de la famille et de la contribution des femmes à l’épanouissement de la vie sociale. […]

Vivre l’Avent avec les séminaristes

« Lui qui était riche s’est fait pauvre ; il a voulu naître dans la pauvreté et le mépris, pour nous enseigner à aimer les abaissements et les humiliations. »

Saint Vincent de Paul

Tandis que le monde s’affaire à préparer les fêtes, les cadeaux et les lumières, la Crèche nous invite au silence, à la simplicité, à l’humilité. Cette année, prenez quelques minutes chaque jour pour vous rapprocher pas à pas de Noël et vivre les vertus cachées de la Crèche, à l’école de la Sainte Famille.

Tout au long du mois de décembre, les séminaristes du séminaire Saint-Vincent-de-Paul de l’Institut du Bon Pasteur vous proposeront par mail leur calendrier de l’Avent, où vous ne trouverez ni chocolats, ni confiseries, mais un chemin vers la Crèche et ses innombrables richesses.

Je m’inscris gratuitement : https://forms.office.com/r/G2AuuuuX4v

Cet article est une tribune libre, non rédigée par la rédaction du Salon beige. Si vous souhaitez, vous aussi, publier une tribune libre, vous pouvez le faire en cliquant sur « Proposer un article » en haut de la page.

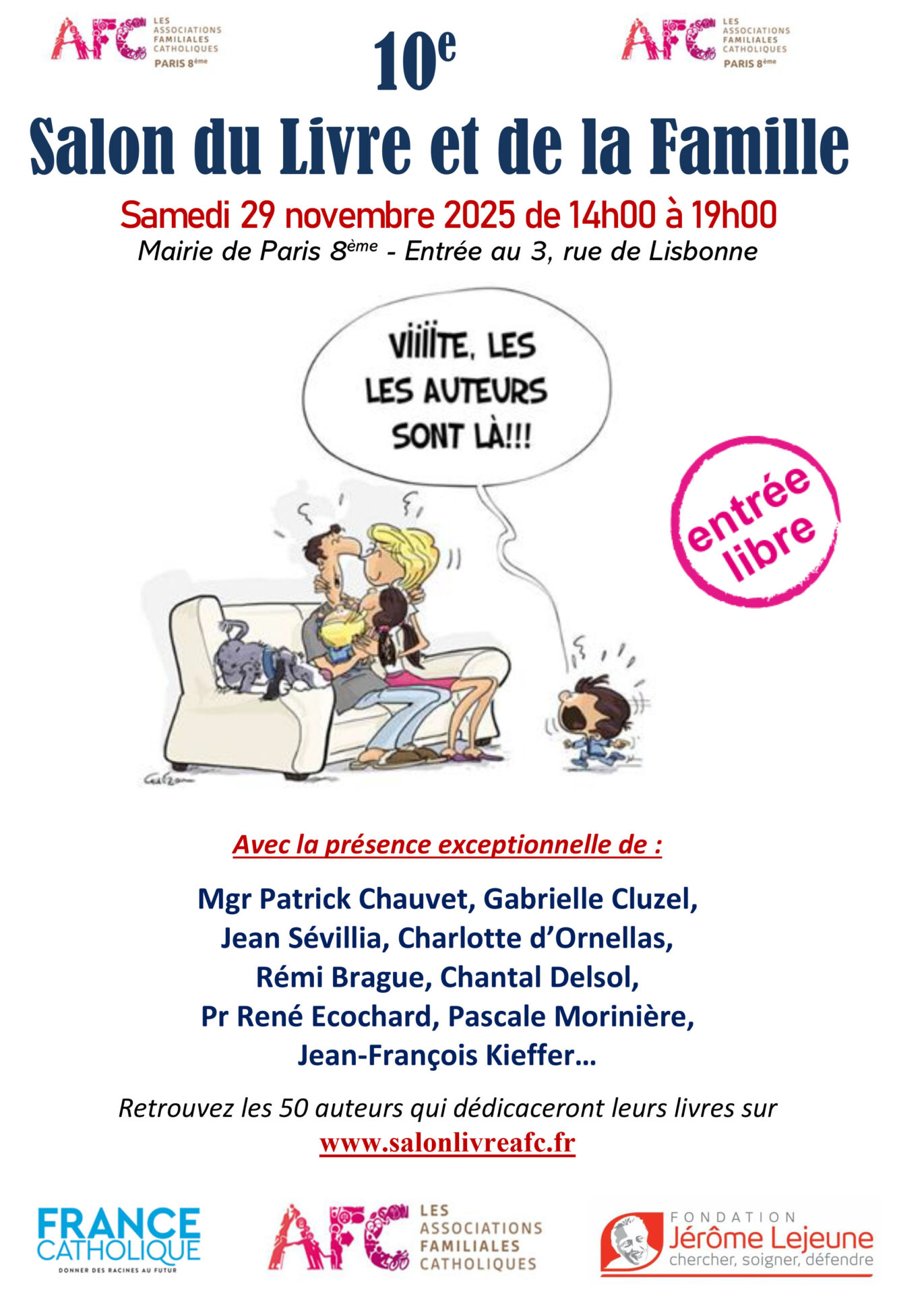

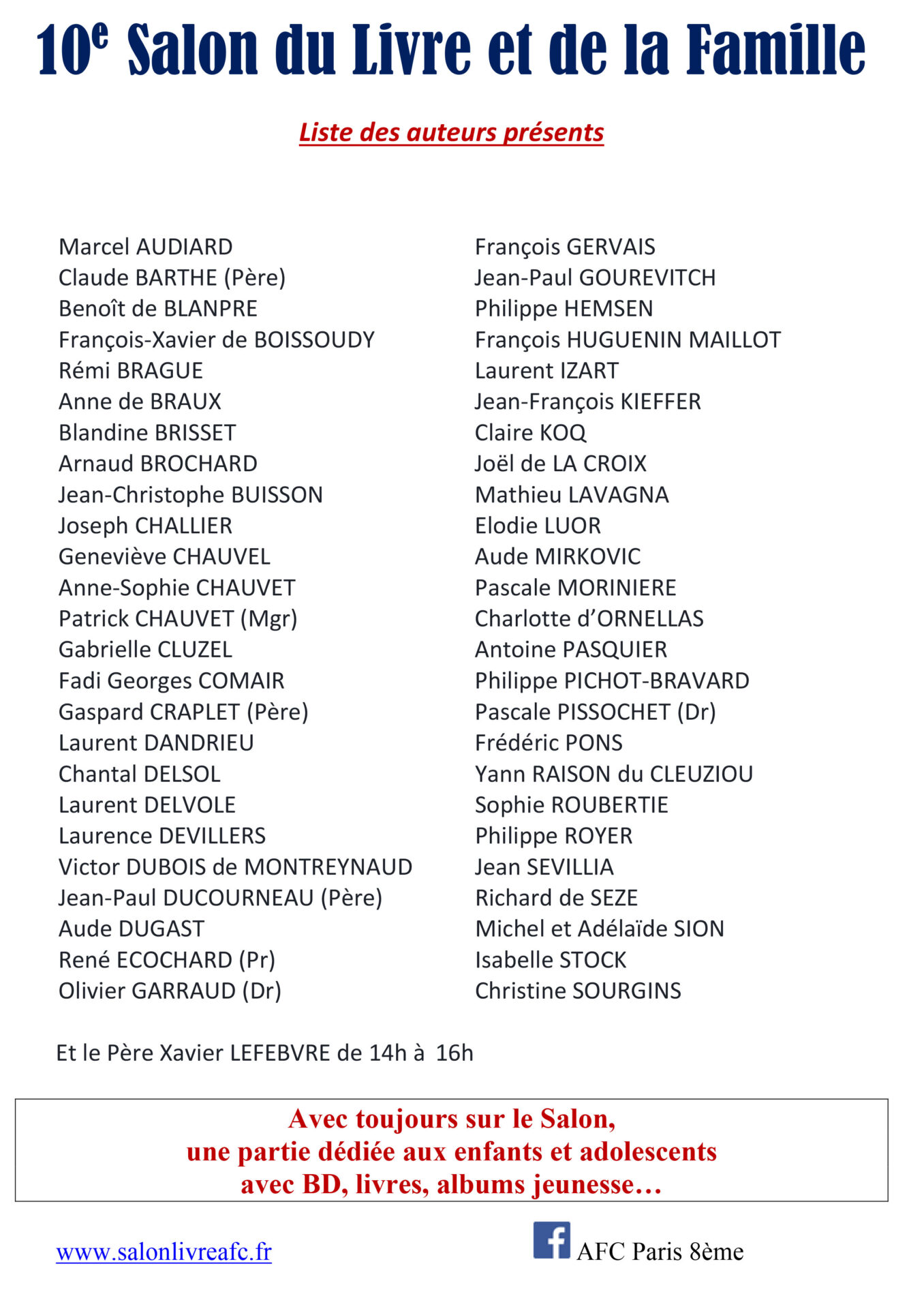

Salon du livre des AFC du 8e arrondissement

Chaque année depuis 10 ans, l’AFC du 8e arrondissement de Paris, en partenariat avec la Fondation Jérôme Lejeune et France Catholique, organise un salon du livre sur un positionnement original autour de thèmes familiaux et chrétiens. Il aborde des thèmes très variées : éducation, histoire, spiritualité, société, art, culture, religion, actualités… Le salon réunira une cinquantaine d’écrivains de talent. Il permettra aux visiteurs d’aller à leur rencontre et de partager des moments d’échanges et de réflexions dans une ambiance très conviviale et chaleureuse !

Les plus jeunes pourront profiter d’une section dédiée aux enfants et adolescents.

Quelques auteurs parmi les 50 présents : Mgr Patrick Chauvet, Gabrielle Cluzel, Jean Sévillia, Charlotte d’Ornellas, Rémi Brague, Chantal Delsol, Pr René Ecochard, Benoît de Blanpré, Père Gaspard Craplet, Antoine Pasquier, Pascale Morinière, Aude Mirkovik … Et pour les plus jeunes : Jean-François Kieffer, Sophie Roubertie, Joseph Challier, Arnaud Brochard, Anne de Braux, Anne-Sophie Chauvet…

Mairie de Paris 8e de 14h à 19h – 3, rue de Lisbonne – Métro Saint-Augustin www.salonlivreafc.fr

La mission parlementaire sur la natalité cède devant l’oukase d’un député LFI

Le député LFI Sarah Legrain s’est insurgé, devant la Mission parlementaire sur la natalité, contre l’invitation faite à Ludovine de La Rochère, présidente du Syndicat de la famille, sous prétexte qu’elle serait “anti-IVG”.

Ce sectarisme est confondant : d’une part il serait interdit d’être pro-vie, mais en plus une mission sur la natalité ne devrait pas aborder le problème des 250 000 avortements annuels.

La Mission parlementaire a aussitôt annulé cette audition, qui était prévue hier ! Le centre et les droites se sont inclinés devant LFI.

Sa prestation idéologique peut être revue ici.

Ni droite ni gauche mais surtout à gauche

Le député et vice-président du RN Sébastien Chenu reprend la terminologie des gauchistes pour critiquer le candidat LR à l’élection municipale de Perpignan. Bruno Nougayrède, qualifié de catholique traditionaliste par le Canard enchaîné, se montrait dans La Nef critique sur l’avortement, la pilule et l’homosexualisme.

Il a l’air « sympa » le candidat @lesRepublicains à Perpignan!?!😫😩 Contre la pilule, l’IVG, les gays , j’ai hate de voir @laurentwauquiez venir le soutenir! 🤡 A Perpignan seul @louis_aliot est le candidat de TOUS les Perpignais et ça va se voir vite💪 pic.twitter.com/4gBPP300qo

— Sébastien Chenu (@sebchenu) November 26, 2025

Face à la cabale, Bruno Nougayrède explique sur France Bleu :

“Si la question est : suis-je homophobe ou l’ai-je été ? La réponse est très claire : je n’ai jamais été homophobe, je ne suis pas homophobe”. “Si la question est : est-ce que je l’écrirais aujourd’hui ? La réponse est évidemment non”.”Sur tous ces sujets, la société a évidemment bougé, évolué, son regard a évolué, le mien a évolué aussi.”

L’intelligence artificielle et le communisme

Certains scientifiques et spécialistes en intelligence artificielle, comme John Lennox en sont persuadés : L’IA va conduire le monde vers une dictature globale.

Chronique réalisée par Armel Joubert des Ouches

Un prêtre giflé dans une église en Italie

Dans la basilique Saint-Jean à Imperia Oneglia en Italie, un incident violent s’est produit lorsqu’un prêtre a été agressé physiquement après avoir rappelé à l’ordre un individu qui fumait à l’intérieur de l’édifice religieux. Le père Alessandro Ferrua a reçu une gifle en plein visage suite à cette intervention.

Lundi 24 novembre, le prêtre de 52 ans s’est approché d’un homme d’une trentaine d’années qui fumait tranquillement sa cigarette entre les colonnes de l’édifice. Ce qui devait être un simple rappel à l’ordre s’est transformé en agression physique, le fumeur assénant une gifle violente au visage du religieux avant de quitter les lieux.

Le père Ferrua, ordonné prêtre en 2002 et affecté à San Giovanni depuis 2018, n’a pas souhaité porter plainte immédiatement. « Je préfère pardonner plutôt que poursuivre », a-t-il déclaré aux enquêteurs de la police municipale. Néanmoins, les autorités ecclésiastiques ont fermement condamné cet acte.

Une candidate EELV LGBTQXYZ confrontée au réel

La candidate d’EELV pour Saint-Ouen Sabrina Decanton a indiqué être «la cible d’homophobie» au sein du groupe local de son parti.

«Mon orientation sexuelle est évoquée comme un obstacle à ma candidature et à une éventuelle victoire».

Par conséquent, elle a annoncé mardi 25 novembre son retrait de la campagne. Elle a aussi relaté avoir subi «des pressions pour signer un document illégal et contraire à l’éthique, destiné à confier des décisions municipales à un groupe restreint et secret».