Vers une union des droites aux élections municipales

Après le Parlement européen, c’est en France que se construit l’union des droites. A l’approche des municipales de mars et à moins de 18 mois de la présidentielle, l’hypothèse gagne du terrain dans les esprits. Bruno Retailleau s’est adressé aux électeurs du RN, en plaidant pour une « union des droites » qui doit se faire « dans les urnes ». Concernant les municipales de mars, le président des sénateurs LR a assuré qu’il n’encouragera jamais ses électeurs « à voter pour La France insoumise. Pour le reste, ce sera une consigne de liberté ».

« Le Rassemblement national appartient à l’arc républicain, ce que n’est pas La France insoumise ».

De son côté Laurent Wauquiez a plaidé sur TF1 pour un « tout sauf LFI » aux municipales, y compris en votant pour un candidat RN.

Par ailleurs, dans son livre « Le Journal d’un prisonnier », Nicolas Sarkozy révèle avoir assuré à Marine Le Pen qu’il ne participerait pas à un front républicain contre le RN.

La démocratie des juges

L’association AC Corruption a déposé plainte auprès du Parquet National Financier pour favoritisme et détournement de fonds publics contre X, suite à la publication d’un article de presse dans le Canard Enchaîné, visant Jordan Bardella. Après les affaires Fillon et Marine Le Pen, voilà le système qui tente de planter la candidature de Jordan Bardella, donné favori dans les sondages.

En Allemagne, ils ne s’embarrassent pas d’un procès. Le ministère de l’Intérieur de Rhénanie-Palatinat ayant inscrit l’AfD sur une « liste d’organisations extrémistes », les membres de ce parti sont interdits de candidature aux élections municipales. Depuis juillet dernier les membres de l’AfD ne peuvent plus être fonctionnaires dans ce Land.

C’est simple la démocratie.

Une pétition contre la haine anti chrétiennne sera soumise Parlement européen

L’ECLJ lance une pétition contre la haine anti chrétiennne. Cette pétition est une procédure officielle, prévue dans les règlements du Parlement européen et de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Elle sera soumise formellement et fera l’objet d’une réponse officielle :

L’Europe fait face aujourd’hui à une explosion sans précédent d’actes antichrétiens. En 2024, plus de 2211 actes antichrétiens ont été recensés, dont plus de 270 agressions physiques : un niveau jamais atteint en Europe. Croix détruites, profanations, insultes, agressions, crèches et prières interdites : ces attaques ne sont plus des faits divers. Elles expriment une hostilité croissante et visible partout sur le continent. Nous suivons cette dérive depuis des années : elle s’aggrave, et désormais aucun pays européen n’est épargné. Chaque année, des chrétiens sont assassinés pour leur foi dans le monde, aujourd’hui en Europe aussi…

Le dernier en date, Ashur Sarnaya, un chrétien irakien réfugié, a été égorgé en France en septembre 2025 en raison de son apostolat. Ce meurtre, comme tant d’autres violences, montre que cette haine a franchi un palier intolérable. Ce qui est visé, à travers ces actes antichrétiens, c’est l’identité chrétienne de la France et de l’Europe : c’est le Christ lui-même. Les données que nous collectons confirment une réalité inquiétante : la christianophobie devient un phénomène structurel.

L’ECLJ prépare une analyse fondée sur des sources institutionnelles, policières, judiciaires et académiques, montrant clairement l’ampleur de la progression de la haine antichrétienne en France et en Europe. Aujourd’hui, le cadre juridique européen ne prévoit aucun mécanisme spécifique pour protéger les chrétiens, alors que des dispositifs existent pour d’autres formes de haine. Ce vide politique laisse prospérer un phénomène qui, pourtant, menace directement la sécurité et la liberté religieuse de millions de personnes.

Avant d’adresser notre rapport aux institutions européennes, il est essentiel que les responsables politiques comprennent que le déni et le silence ne sont plus une option. Les chrétiens et toute la société doivent se faire entendre massivement. Pour saisir les institutions politiques, nous demandons l’inscription officielle de « la lutte contre la haine antichrétienne » à l’ordre du jour du Parlement européen et de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Il s’agit d’une procédure simple, prévue par les règlements, mais elle ne sera engagée que si la pression publique est suffisamment forte : nous avons donc besoin de VOUS !

Nous pouvons faire agir ces institutions, si nous sommes nombreux et audibles :

Les mystères de Marie, de Lourdes à Guadalupe

Aymeric Pourbaix reçoit :

- 𝐏𝐞̀𝐫𝐞 𝐏𝐚𝐬𝐜𝐚𝐥 𝐍𝐄̀𝐆𝐑𝐄, curé de la paroisse Saint Ambroise de Paris, auteur de “Notre Dame de Guadalupe”

- 𝐏𝐞̀𝐫𝐞 𝐋𝐨𝐮𝐢𝐬-𝐌𝐚𝐫𝐢𝐞 𝐀𝐑𝐈Ñ𝐎-𝐃𝐔𝐑𝐀𝐍𝐃, dominicain, aumônier international des Équipes du Rosaire, auteur de “Fatima n’en parlez-pas, c’est un secret”

- 𝐀𝐦𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐞 𝐂𝐎𝐑𝐍𝐄𝐓𝐓𝐄 𝐝𝐞 𝐒𝐀𝐈𝐍𝐓 𝐂𝐘𝐑, romancière et auteur de “Au secours Marie”

Fête de l’Immaculée Conception – Ave Maria, gratia plena

Nous remercions l’association Una Voce de nous autoriser à publier des extraits des excellents commentaires des cinq pièces grégoriennes du dimanche ou de la fête à venir.

Vous aurez la totalité des textes sur le site et nous ne pouvons que vous encourager à vous abonner à la newsletter hebdomadaire en cochant dans la case adéquate sur la page d’accueil.

Précisons tout d’abord que le mot conception ne fait nullement allusion, comme nous l’avons déjà entendu par erreur, à la façon dont Notre Dame devint la mère de Jésus. L’Immaculée Conception désigne l’état de sainteté dans lequel fut conçue notre Mère du Ciel parce que son âme n’eut jamais la souillure du péché originel. C’est un sublime privilège que ce jour de joie célèbre, ce jour de fête élevé par l’Église à une fête de 1e classe qui l’emporte sur le dimanche et qui permet au prêtre de quitter les ornements violets de l’Avent pour la couleur blanche.

Dom Pius Parsch écrivait dans son « guide dans l’année liturgique » de 1935 :

« Dans son origine et son principe, cette grande fête de l’Église n’avait aucune relation avec l’Avent. Elle fut fixée au 8 décembre pour tenir compte des 9 mois qui la séparent de la Nativité de la Sainte Vierge (le 8 septembre). Cependant, il est facile de faire rentrer cette fête dans les pensées de l’Avent. En ce temps où nous attendons le Sauveur, cette fête est comme l’aurore du soleil de Noël qui se lève. C’est pour nous une vraie fête de l’Avent ».

C’est le 8 décembre 1854 que le Bienheureux Pape Pie IX proclamait officiellement ce dogme de l’Immaculée Conception. En ces temps difficiles que nous vivons, il est consolant à nos cœurs de chrétiens et de Français que par deux fois sur notre terre de France, la Sainte Vierge ait voulu révéler elle-même son Immaculée Conception.

– le 27 novembre 1830 à sainte Catherine Labouré

– le 25 mars 1858 à sainte Bernadette à Lourdes, 4 ans après la définition du dogme qui, faut-il le préciser, ne fut pas une doctrine nouvelle. Elle était implicitement contenue dans la croyance des chrétiens de tous temps à la maternité divine et à la parfaite pureté de Marie.

► Introït : Gaúdens gaudébo.

Le propre grégorien de la fête de l’Immaculée Conception a été composé après la proclamation du dogme en 1854.

C’est Dom Joseph Pothier qui le composa. Entré à l’Abbaye de Solesmes en 1860, il mourut en Belgique en 1923, – clin d’œil de la Providence ! – le 8 décembre à 88 ans.

C’est de nouveau le prophète Isaïe que nous trouvons souvent en ce temps de l’Avent, qui inspire le texte de l’introït Gaúdens gaudébo.

En voici la traduction :

Je me réjouirai d’une grande joie dans le Seigneur et mon âme exultera en mon Dieu car il m’a revêtu des vêtements du salut et il m’a entouré du manteau de la justice, comme une épouse parée de ses bijoux.

Il est intéressant de noter que, comme le rapporte saint Luc, Notre Seigneur lut ce passage du prophète à la synagogue et il conclut : « Aujourd’hui vos oreilles ont entendu l’accomplissement de cet oracle ». L’on songe aussi bien sûr à la joie qu’exprima la très Sainte Vierge, presque dans les mêmes termes, en son Magnificat.

La mélodie de cet introït est en grande partie calquée sur celle de l’introït du Ve dimanche après Pâques, Vocem jucunditátis. Y sont exprimés le même enthousiasme, la même joie intérieure, le même souffle ardent.

Le calque est très réussi, comme l’écrit Dom Baron.

Cet introït est accompagné par le premier verset du psaume 29, cantique d’action de grâces au Seigneur pour le remercier d’un grand bienfait :

Exaltábo te, Dómine, quóniam suscepísti me

Je vous glorifierai Seigneur car vous m’avez relevéNec delectásti inimícos meos super me.

Et vous n’avez pas laissé mes ennemis se réjouir à mes dépens.

► Graduel : Benedícta es tu

Le texte du graduel de la fête de l’Immaculée Conception nous vient du livre de Judith. L’Église y applique à la Vierge Marie les louanges et les acclamations que le peuple d’Israël avait adressées à cette femme courageuse et inspirée qui l’avait délivré de son cruel ennemi.

Benedícta es tu, Vírgo María, a Dómino Deo excélso, præ ómnibus muliéribus super terram.

Vous êtes bénie Vierge Marie par le Seigneur Dieu Très-Haut avant toutes les femmes qui sont sur la terre.Tu glória Jerúsalem,

Vous êtes la gloire de Jérusalem,Tu lætítia Ísrael,

Vous êtes la joie d’Israël,Tu honorificéntia pópuli nostri.

Vous êtes l’honneur de notre peuple.

Sainte Élisabeth, au jour de la Visitation, fut la première à reprendre pour la Sainte Vierge cette parole que nous lui répétons chaque jour dans l’Ave María : vous êtes bénie entre toutes les femmes. Bien entendu Jérusalem, Israël, ou « notre peuple » c’est toujours l’Église.

La mélodie est calquée note pour note sur celle du graduel Constítues eos de la fête des saints Pierre et Paul. Son caractère joyeux, bien affirmé et en même temps très gracieux, convient tout à fait à ce texte.

► Alléluia : Tota púlchra es, María

Après le prophète Isaïe et le livre de Judith, c’est un troisième livre de l’Ancien Testament que l’Église utilise dans le texte de l’alléluia de la fête de l’Immaculée Conception : le Cantique des cantiques, poème d’amour qui symbolise l’union mystique de l’âme avec son Dieu.

C’était un compliment de l’époux à l’épouse.

Tu es toute belle mon amie et il n’y a pas de défaut en toi.

Il suffit de remplacer « mon amie » par « Marie » et rajouter « originelle » à mácula ≈ tache, défaut pour obtenir le texte suivant :

Tota púlchra es, María

Vous êtes toute belle, ô Marie,Et mácula originális non est in te.

Et il n’y a pas en vous de tache originelle.

La mélodie est celle d’un ancien alléluia qui avait disparu du répertoire et qui a été heureusement ressorti pour la circonstance, car elle est d’une beauté légère et gracieuse tout à fait digne de celle à qui elle s’adresse.

► Offertoire : Ave María

Poursuivons, après l’alléluia, l’écoute des chants de la fête de l’Immaculée Conception avec l’offertoire, dont le texte bien connu est l’Ave María, mais sans le Et benedíctus fructus ventris tui pour mieux valoriser la seule beauté sans tache de Notre Dame.

Et c’est bien sûr ce passage de saint Luc qui vient d’être lu à l’Évangile.

Dom Pothier a cette fois composé une mélodie originale. Il a mis en valeur les deux mots grátia plena : pleine de grâce et il l’écrit d’ailleurs dans la Revue du Chant Grégorien tome 16.

« Il était bon de faire valoir cet objet principal du mystère ».

► Communion : Gloriósa

L’antienne de communion de la fête de l’Immaculée Conception unit dans ses deux phrases l’Ancien et le Nouveau Testament.

Gloriósa dicta sunt de te, María

Des choses glorieuses ont été dites de vous Marie ;Quia fecit tibi magna qui potens est.

Car le Tout-Puissant a fait pour vous de grandes choses.

On a reconnu dans la deuxième phrase un verset du Magnificat ; on y retourne à la Sainte Vierge ce qu’elle disait d’elle-même en renvoyant toute la gloire à Dieu pour les merveilles accomplies en elle. Ce sont d’ailleurs 2 versets de ce Magnificat que les Bénédictines vont psalmodier avant de reprendre à chaque fois l’antienne.

Quant à la première phrase, elle utilise un verset du psaume 86 à la gloire de Jérusalem, la cité sainte, figure de l’Église, et nous retrouvons ici la même inspiration que dans l’introït Gaúdens gaudébo.

La mélodie a été reprise, à peu de chose près, à la communion Dico autem vobis de la messe de plusieurs martyrs. C’est une antienne toute simple, légère, très gracieuse.

Mgr Rey: les convictions d’un évêque missionnaire

Mgr Dominique Rey a remis sa démission de sa charge d’évêque de Fréjus-Toulon à la demande du Pape François – sans savoir précisément ce qui lui était reproché.

Dans un livre passionnant, écrit avec les journalistes Samuel Pruvot (Famille chrétienne) et Henrik Lindell (La Vie), “Mes choix, mes combats, ce que je crois” (Artège), il revient sur ces vingt-cinq d’épiscopat exceptionnellement féconds et sur les convictions qui l’animent – de la nécessité de la mission à la prise en compte des différentes sensibilités dans l’Eglise, de la prise en compte de la situation minoritaire des chrétiens à l’importance de la fidélité au Successeur de Pierre et à la doctrine traditionnelle.

Terres de mission le reçoit le 7 décembre pour une émission exceptionnelle.

L’OMS appelle les pays à garantir l’accès à l’insémination artificielle aux personnes homosexuelles et transgenres

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a publié un document intitulé « Directives pour la prévention, le diagnostic et le traitement de l’infertilité » . C’est la première fois que l’OMS publie des directives sur ce sujet. L’insémination artificielle figure parmi les méthodes privilégiées.

On peut formuler 3 critiques quant au contenu de ce document.

La première concerne le principe selon lequel chacun a le droit de devenir parent : « Les individus et les couples ont le droit de décider du nombre, du moment et de l’espacement des naissances », peut-on lire dans les directives. Ce principe est désormais si répandu qu’il pourrait aisément figurer dans un document officiel de l’OMS. Or, ce principe est sans fondement. Nul ne peut revendiquer le droit d’avoir un enfant, car un enfant n’est pas un objet. Défendre un tel droit reviendrait à revendiquer un droit de propriété sur l’enfant, car si Jean et Jeanne ont droit à la parentalité, ce droit constitue une revendication juridiquement protégée. En revanche, revendiquer un enfant ne peut signifier qu’une autorité sur lui, exercée dès sa conception, c’est-à-dire une volonté incontestable d’en avoir un. Mais on ne peut prétendre avoir un enfant, seulement nourrir le noble désir d’en avoir un.

Le second aspect singulier de ce document réside dans ce qui n’y est pas écrit. Toute l’attention est portée sur les parents, pas une seule ligne concernant l’enfant. Il est le sujet principal du document, et pourtant il est absent. Un acteur majeur dont le rôle est ignoré. En réalité, ce second aspect découle logiquement du premier. Si le droit à l’enfant présuppose que l’enfant est considéré comme une propriété, il va de soi que rien ne doit être mis en avant. Il n’est qu’un objet de satisfaction adulte, un produit qui doit sortir de la chaîne de production de l’insémination artificielle sans défaut, sous peine d’être jeté.

Le troisième aspect, ô combien pertinent, concerne l’équité : chacun devrait avoir accès aux solutions contre l’infertilité, notamment à l’insémination artificielle. D’un côté, ce mot est omniprésent. De l’autre, sa véritable signification se cache dans une note de bas de page. Car, comme on le sait, le diable se cache dans les détails. Dans une note, l’OMS appelle les pays à garantir l’accès à l’insémination artificielle aux personnes homosexuelles et transgenres. On peut y lire :

« Compte tenu de la nécessité de faire référence aux caractéristiques sexuelles biologiques dans le contexte clinique, ces recommandations utilisent des termes tels que « homme » et « femme » (dans leurs recommandations) et « hommes » et « femmes » (dans le texte résumant la recherche) pour indiquer le sexe biologique assigné à la naissance, et le terme « couples » pour désigner les relations hétérosexuelles. Toutefois, de nombreuses personnes, y compris les personnes célibataires ou celles en couple de même sexe ou de sexe opposé, peuvent avoir besoin de services adaptés à leurs souhaits en matière de fertilité. Les professionnels de la fertilité doivent prendre en compte les besoins de chacun et leur prodiguer des soins égaux. »

L’accès à la FIV pour les célibataires, les couples homosexuels et les personnes transgenres démontre que la parentalité est considérée comme un droit fondamental, et donc accessible à tous, et que l’enfant est réifié. En effet, pour l’OMS, peu importe que l’enfant grandisse sans père ni mère. L’objectif est différent : donner un enfant à ceux qui le désirent. L’OMS ratifie donc, bien que tardivement, la pratique légale déjà en vigueur dans de nombreux pays qui autorise ces groupes à avoir un enfant par fécondation in vitro.

Europe : la perspective réelle d’un effacement civilisationnel

Donald Trump vient de publier l’édition 2025.de la stratégie de sécurité nationale, document des États-Unis qui énumère les problèmes de sécurité nationale et la manière dont l’administration prévoit d’y faire face. Voici une traduction du chapitre sur l’Europe :

Les responsables américains ont pris l’habitude d’envisager les problèmes européens sous l’angle de l’insuffisance des dépenses militaires et de la stagnation économique. Cela est vrai, mais les véritables problèmes de l’Europe sont encore plus profonds.

L’Europe continentale a perdu des parts du PIB mondial, passant de 25% en 1990 à 14% aujourd’hui, en partie à cause des réglementations nationales et transnationales qui sapent la créativité et l’esprit d’initiative.

Mais ce déclin économique est éclipsé par la perspective réelle et plus sombre d’un effacement civilisationnel. Parmi les problèmes les plus importants auxquels l’Europe est confrontée, citons les activités de l’Union européenne et d’autres organismes transnationaux qui sapent la liberté politique et la souveraineté, les politiques migratoires qui transforment le continent et créent des conflits, la censure de la liberté d’expression et la répression de l’opposition politique, l’effondrement des taux de natalité et la perte des identités nationales et de la confiance en soi.

Si les tendances actuelles se poursuivent, le continent sera méconnaissable d’ici 20 ans ou moins. Dans ces conditions, il est loin d’être évident que certains pays européens disposeront d’une économie et d’une armée suffisamment solides pour rester des alliés fiables. Bon nombre de ces nations redoublent actuellement d’efforts dans la voie qu’elles ont empruntée. Nous voulons que l’Europe reste européenne, qu’elle retrouve sa confiance en sa civilisation et qu’elle abandonne sa stratégie infructueuse de suffocation réglementaire.

Ce manque de confiance en soi est particulièrement évident dans les relations entre l’Europe et la Russie. Les alliés européens jouissent d’un avantage significatif en matière de puissance militaire sur la Russie dans presque tous les domaines, à l’exception des armes nucléaires. À la suite de la guerre menée par la Russie en Ukraine, les relations entre l’Europe et la Russie sont désormais profondément affaiblies, et de nombreux Européens considèrent la Russie comme une menace existentielle. La gestion des relations entre l’Europe et la Russie nécessitera un engagement diplomatique important de la part des États-Unis, à la fois pour rétablir les conditions d’une stabilité stratégique sur le continent eurasien et pour atténuer le risque de conflit entre la Russie et les États européens.

Il est dans l’intérêt fondamental des États-Unis de négocier une cessation rapide des hostilités en Ukraine, afin de stabiliser les économies européennes, d’empêcher une escalade ou une extension involontaire de la guerre, de rétablir la stabilité stratégique avec la Russie et de permettre la reconstruction de l’Ukraine après les hostilités afin qu’elle puisse survivre en tant qu’État viable.

La guerre en Ukraine a eu pour effet pervers d’accroître la dépendance extérieure de l’Europe, en particulier de l’Allemagne. Aujourd’hui, les entreprises chimiques allemandes construisent certaines des plus grandes usines de transformation au monde en Chine, en utilisant du gaz russe qu’elles ne peuvent pas obtenir chez elles. L’administration Trump se trouve en désaccord avec les responsables européens qui ont des attentes irréalistes concernant la guerre, juchés dans des gouvernements minoritaires instables, dont beaucoup bafouent les principes fondamentaux de la démocratie pour réprimer l’opposition. Une large majorité des Européens souhaite la paix, mais ce désir ne se traduit pas en politique, en grande partie à cause de la subversion des processus démocratiques par ces gouvernements. Cela revêt une importance stratégique pour les États-Unis, précisément parce que les États européens ne peuvent se réformer s’ils sont enlisés dans une crise politique.

Pourtant, l’Europe reste stratégiquement et culturellement vitale pour les États-Unis. Le commerce transatlantique reste l’un des piliers de l’économie mondiale et de la prospérité américaine. Les secteurs européens, de l’industrie manufacturière à la technologie en passant par l’énergie, restent parmi les plus solides au monde. L’Europe abrite des institutions culturelles de premier plan et mène des recherches scientifiques de pointe. Non seulement nous ne pouvons pas nous permettre de faire une croix sur l’Europe, mais cela irait à l’encontre des objectifs de cette stratégie.

La diplomatie américaine doit continuer à défendre la démocratie authentique, la liberté d’expression et la célébration sans complexe du caractère et de l’histoire propres à chaque nation européenne. Les États-Unis encouragent leurs alliés politiques en Europe à promouvoir ce renouveau spirituel, et l’influence croissante des partis patriotiques européens est en effet source d’un grand optimisme.

Notre objectif doit être d’aider l’Europe à corriger sa trajectoire actuelle. Nous aurons besoin d’une Europe forte pour nous aider à être compétitifs et pour travailler de concert avec nous afin d’empêcher tout adversaire de dominer l’Europe.

Les États-Unis sont, naturellement, attachés sentimentalement au continent européen et, bien sûr, à la Grande-Bretagne et à l’Irlande. Le caractère de ces pays est également important sur le plan stratégique, car nous comptons sur des alliés créatifs, compétents, confiants et démocratiques pour établir des conditions de stabilité et de sécurité. Nous voulons travailler avec des pays alignés qui souhaitent retrouver leur grandeur d’antan.

À long terme, il est plus que plausible que d’ici quelques décennies au plus tard, certains membres de l’OTAN deviennent majoritairement non européens. À ce titre, la question reste ouverte de savoir s’ils considéreront leur place dans le monde, ou leur alliance avec les États-Unis, de la même manière que ceux qui ont signé la charte de l’OTAN.

Notre politique générale pour l’Europe doit donner la priorité aux éléments suivants :

- Rétablir les conditions de stabilité en Europe et la stabilité stratégique avec la Russie ;

- Permettre à l’Europe de voler de ses propres ailes et de fonctionner comme un groupe de nations souveraines alignées, notamment en assumant la responsabilité principale de sa propre défense, sans être dominée par une puissance adverse ;

- Cultiver la résistance à la trajectoire actuelle de l’Europe au sein des nations européennes ;

- Ouvrir les marchés européens aux biens et services américains et garantir un traitement équitable aux travailleurs et aux entreprises américains ;

- Renforcer les nations prospères d’Europe centrale, orientale et méridionale grâce à des liens commerciaux, à la vente d’armes, à la collaboration politique et aux échanges culturels et éducatifs ;

- Mettre fin à la perception, et empêcher la réalité, d’une OTAN comme une alliance en expansion perpétuelle ; et

- Encourager l’Europe à prendre des mesures pour lutter contre la surcapacité mercantiliste, le vol de technologies, le cyberespionnage et d’autres pratiques économiques hostiles.

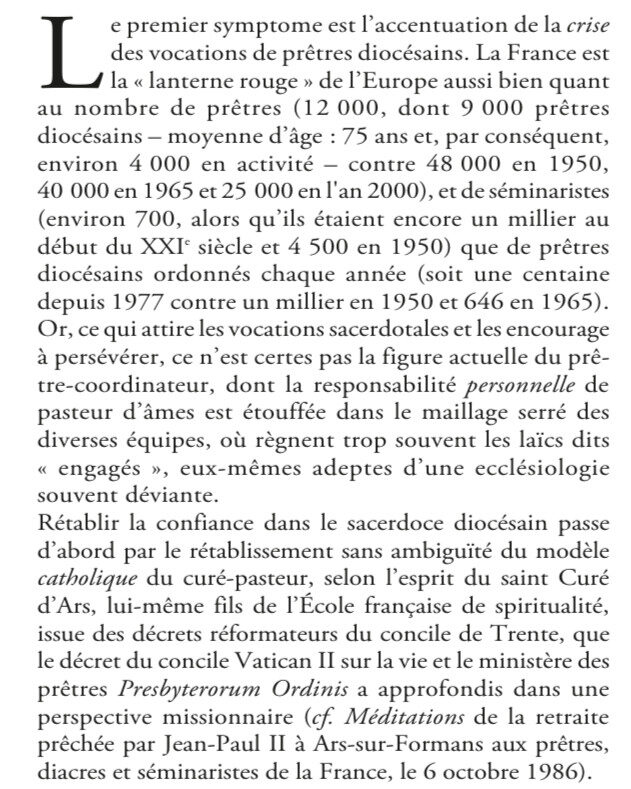

La restructuration des paroisses accroit la crise des vocations

Ainsi que l’explique l’abbé Blot dans L’Homme nouveau :

Deuxième dimanche de l’Avent – “Est-ce vous qui devez venir, ou est-ce un autre que nous attendons ?”

Nous remercions l’association Una Voce de nous autoriser à publier des extraits des excellents commentaires des cinq pièces grégoriennes du dimanche ou de la fête à venir.

Vous aurez la totalité des textes sur le site et nous ne pouvons que vous encourager à vous abonner à la newsletter hebdomadaire en cochant dans la case adéquate sur la page d’accueil.

L‘Office de ce deuxième dimanche de l’Avent est rempli tout entier des sentiments d’espérance et de joie que donne à l’âme fidèle l’heureuse nouvelle de la prochaine arrivée de celui qui est son Sauveur et son Époux. L’Avènement intérieur, celui qui s’opère dans les âmes, est l’objet presque exclusif des prières de l’Église en ce jour : ouvrons donc nos cœurs, préparons nos lampes, et attendons dans l’allégresse ce cri qui se fera entendre au milieu de la nuit : Gloire à Dieu ! Paix aux hommes ! (Dom Guéranger)

Le temps de l’Avent, qui nous prépare à Noël, se place dans la perspective d’un triple avènement :

– avènement historique, la naissance du Fils de Dieu dans la crèche de Bethléem.

– avènement mystique en nos âmes, avec les grâces propres à la fête de Noël.

– avènement eschatologique, le retour du Seigneur à la fin des temps, non plus comme Sauveur mais comme juge

Les chants de la messe de ce deuxième dimanche sont plus particulièrement tournés vers ce troisième avènement : jour de colère pour les ennemis de Dieu, mais jour d’allégresse pour les élus qui recevront leur récompense. Aussi un autre caractère commun aux chants de cette messe est la joie. Tous les textes parlent d’allégresse, de bonheur, de beauté, ce qui nous rappelle que l’attente de l’Avent est joyeuse car elle est pleine d’espérance. Enfin la plupart de ces textes nous parlent de Jérusalem ou Sion, la montagne sainte, la maison du Seigneur, qui représente l’Église, le peuple de Dieu, mais aussi le ciel auquel nous aspirons, l’Église triomphante. Tout cela se trouve dans l’Introït, dont le texte regroupe plusieurs passages du prophète Isaïe…

► Introït : Populus Sion

Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes : et auditas faciet Dominus gloriam vocis suæ, in lætitia cordis vestri.

Peuple de Sion, voici que le Seigneur va venir pour sauver les nations. Le Seigneur fera entendre sa voix glorieuse dans la joie de vos cœurs.

On reconnaît dans la première phrase l’annonce du premier avènement : Dieu qui vient pour sauver tous les peuples, puis dans la deuxième phrase celle du dernier avènement, avec la voix majestueuse du Seigneur dans sa gloire ; enfin la joie de nos cœurs c’est l’avènement mystique dans nos âmes à Noël.

La mélodie, joyeuse et enthousiaste dans son ensemble, est très affirmative dans la première phrase, puis elle culmine avec éclat dans la deuxième, évoquant la voix glorieuse, et elle se termine en une dernière montée très expressive traduisant l’allégresse des élus.

Cet Introït est accompagné par le premier verset du psaume 79, un des grands psaumes de l’Avent que nous retrouverons dimanche prochain au Graduel et à l’Alléluia.

Qui regis Isræl, intende : qui deducis velut ovem Ioseph.

Tendez l’oreille Vous qui conduisez Israël et guidez Joseph comme une brebis.

► Graduel : Ex Sion

Le texte du Graduel du deuxième dimanche de l’Avent est tiré du psaume 49 qui est très peu utilisé dans la liturgie ; c’est peut-être même le seul emprunt, que lui font les chants de la messe. Il met en scène de façon grandiose Dieu lui-même venant juger la conduite de son peuple, récompensant les bons et punissant les méchants.

Ex Sion species decoris ejus : Deus manifeste veniet. Congregate illi sanctos ejus, qui ordinaverunt testamentum ejus super sacrificia.

De Sion apparaît l’éclat de sa beauté ; Dieu vient se manifester visiblement.

Rassemblez devant Lui ses fidèles, ceux qui ont conclu alliance avec Lui par des sacrifices.

Dans ces deux versets nous voyons Dieu venant de Sion, le temple de Jérusalem où il est présent symboliquement, pour juger son peuple d’Israël, avec lequel il a fait alliance sur le Sinaï par le sang des victimes offertes en sacrifice. Dans la liturgie il s’agit évidemment du jugement dernier, quand Dieu viendra du ciel dans sa gloire pour juger tous les hommes rachetés par le sang du Christ.

Ce chant s’applique donc essentiellement au troisième avènement, mais dans la liturgie de l’Avent les trois perspectives sont intimement liées.

La mélodie est très ornée, comme celles de tous les Graduels, avec de grandes vocalises, surtout dans la deuxième partie ; elle est très expressive, pleine de noblesse et de majesté. On ne peut s’empêcher, en entendant toutes les notes répétées sur le mot congregate qui veut dire » rassemblez « , de penser à la trompette du jugement dernier appelant tous les hommes au grand rassemblement.

► Alléluia : Lætatus sum

Contrairement au psaume 49 que l’on trouve dans le Graduel, le psaume 121 dont est tiré le verset de l’Alléluia revient assez souvent dans la liturgie. C’est un de ceux que les hébreux chantaient en montant au temple de Jérusalem pour leur pèlerinage annuel.

Lætatus sum in his quæ dicta sunt mihi: in domum Domini ibimus.

Je me suis réjoui de ce qui m’a été dit : Nous irons dans la maison du Seigneur.

Le Temple de Jérusalem, la maison du Seigneur, nous l’avons dit, c’est la figure de l’Église mais c’est surtout ici la figure du ciel, et nous retrouvons encore une fois la perspective du troisième avènement qui doit nous remplir de joie si nous sommes fidèles.

La mélodie de cet Alléluia est originale, ce qui est assez rare en ce début d’année liturgique ; avant la Septuagésime (où l’Alléluia sera suspendu jusqu’à Pâques), la plupart des Alléluias ont des mélodies types, que l’on retrouve à plusieurs reprises dans le répertoire. Cette mélodie exprime la joie d’aller au ciel de manière ample et lyrique, avec de belles courbes pleines de souplesse.

► Offertoire : Deus tu convertens

Comme c’est souvent le cas, l’Offertoire du deuxième dimanche de l’Avent est un peu à part dans les chants de cette messe. On y trouve la joie mais ni Jérusalem ni la fin des temps. En revanche il se situe très bien dans l’ensemble des chants du temps de l’Avent, puisque son texte est tiré du psaume 84, qui était déjà utilisé à l’Alléluia et à la Communion du premier dimanche, et que nous retrouverons à l’Offertoire du troisième dimanche. La deuxième partie de l’Offertoire d’aujourd’hui reprend d’ailleurs exactement le texte de l’Alléluia de dimanche dernier.

Deus tu convertens vivificabis nos, et plebs tua lætabitur in te : ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis.

Ô Dieu Vous Vous tournerez vers nous pour nous donner la vie, et votre peuple se réjouira en Vous. Montrez-nous Seigneur votre Miséricorde et donnez-nous votre Salut.

Ici la prière de demande suppliant le Seigneur de nous envoyer le Sauveur est précédée d’un acte de confiance et d’espoir dans la joie à venir. Elle est donc pleine d’assurance puisqu’on commence par affirmer qu’on obtiendra ce qu’on a demandé. Cette assurance se traduit par une mélodie très ferme avec de nombreuses notes longues et tenues ; elle est pleine de mouvement, tout en restant dans l’ensemble recueillie et contemplative.

► Communion : Jerusalem surge

Le texte du chant de Communion du deuxième dimanche de l’Avent est tiré du prophète Baruch, très peu utilisé dans la liturgie, comme le psaume 49 du Graduel. Baruch était un disciple de Jérémie qui, se trouvant en captivité à Babylone, envoya un message aux habitants de Jérusalem pour leur annoncer le prochain retour des captifs, les invitant à monter sur la montagne pour les voir venir de plus loin ; tel est le bonheur que Dieu leur envoie.

Jerusalem surge, et sta in excelso : et vide jucunditatem quæ veniet tibi a Deo tuo.

Jérusalem lève-toi, tiens-toi sur la hauteur et regarde le bonheur qui vient vers toi de ton Dieu.

Ici encore Jérusalem est la figure de l’Église, le peuple de Dieu qui doit s’élever au-dessus de ses passions et de tout ce qui l’attache à la terre, pour voir venir de loin le bonheur du salut que Dieu va lui envoyer à Noël. On notera pour la troisième fois dans cette messe, après l’Introït et le Graduel, le mot veniet qui est encore un de ces mots clef de l’Avent.

La mélodie commence par un bel élan sur le mot surge, puis se poursuit d’une manière assez solennelle pleine d’une joie contenue.

La Médiation-Corédemption de Marie et le sens spirituel de la messe

Une lectrice nous adresse cette Lettre d’une fidèle catholique à un prêtre ami, au sujet de la Note doctrinale Mater Populi Fidèles

Rome, le 6 décembre 2025

Très cher Abbé,

Je suis unie à vous dans la douleur pour les récentes offenses portées à Notre-Dame. Vous m’avez dit : c’est le moment de poser des actes de foi. Je crois que Vous pouvez tout, ô Reine du ciel et de la terre, assise à la droite du Fils au-dessus de tous les anges et de tous les saints, Médiatrice de toutes grâces, Corédemptrice, Immaculée pleine de grâce, Mère de Dieu ! Et surtout, m’avez-vous dit, c’est le moment de multiplier les actes d’amour. Aimer est la manière la plus parfaite de réparer (et si Notre-Dame a pu réparer, avec et sous le Christ, en compatissant au Calvaire, c’est justement parce que, de toute éternité, la Très Sainte Trinité avait placé tout son amour en Elle : aucune créature, même toutes les créatures saintes réunies, ne seront jamais aimées par Dieu comme la Très Sainte Vierge ni ne pourront jamais aimer comme Elle aime). Aimer davantage Notre-Dame signifie aimer davantage Notre Seigneur Jésus-Christ, la Mère et le Fils étant en tout unis et conformes ; aimer davantage son Cœur Immaculé signifie aimer davantage le Sacré Cœur de Jésus, les deux cœurs ne faisant qu’un seul cœur ; et aimer davantage la Croix signifie aimer davantage le Fils et la Mère et, par eux, le Père, et nous autres pécheurs aussi, car c’est en embrassant la Croix que le Christ et la Vierge Marie, l’un par un sacrifice extérieur et intérieur, l’autre par un sacrifice tout intérieur, ont parfaitement aimé le Père, se sont parfaitement aimés l’Un l’Autre, et nous ont parfaitement aimés, accomplissant ensemble notre rédemption.

Je m’unis donc à vous dans l’œuvre de réparation qu’appellent ces offenses, à vous qui gardez toujours votre cœur dans le Cœur de la Sainte Vierge et votre regard fixé sur le Calvaire, et, pour vous et pour tous les prêtres, pour qui je prie toujours et j’offre comme je peux, je demande à Notre-Dame, dont vous êtes les fils bien-aimés, de toujours vous allaiter de son esprit d’oblation et d’immolation. Souffrez, cependant, très cher Abbé, que mon instinct maternel exprime l’appréhension que j’ai pour les âmes des prêtres, car l’adhésion à la doctrine pérenne sur la Vierge Marie est discriminante : beaucoup seront mis à l’épreuve, beaucoup s’immoleront pour continuer à défendre la Vérité, mais beaucoup pourraient céder aux pressions, par une fausse prudence, et mettre en péril leur âme et les âmes de ceux dont ils sont responsables.

Cet esprit d’oblation et d’immolation de Notre-Dame, qui fonde les titres de Corédemptrice et de Médiatrice universelle, se manifeste dans le rite tridentin de la Sainte Messe. En effet, c’est en assistant à ce saint rite qu’il m’arrive de pénétrer un peu le mystère de ces privilèges mariaux, tandis que je prie le chapelet de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, qui me permet de m’unir plus profondément au Sacrifice de l’Autel car je passe par Marie s’unissant au Sacrifice du Calvaire : Ad Jesum per Mariam.

Partant, permettez-moi, très cher et bon Abbé, de vous écrire, à vous qui sacrifiez tous les jours sur l’autel, les choses que je vois d’un point de vue différent du vôtre, celui d’une simple fidèle qui cherche à s’unir intérieurement au Saint Sacrifice en assistant pieusement et silencieusement à la Messe. Je vois ces choses en particulier dans l’intimité de la Messe basse, lorsque l’identification entre le prêtre et le Christ est plus sensible du fait qu’il est seul. Mais il n’est pas seul, avec lui, comme avec le Christ, Notre-Dame agit toujours spirituellement aussi ! Et si au moment de la consécration le prêtre agit in persona Christi, en vertu du ministère unique que le Christ confère à des hommes particuliers qu’il s’est choisis de toute éternité (et pour cela soyez toujours bénis !), au moment de l’Offertoire, le prêtre regarde Marie, Virgo offerens.

Nul homme ne s’approche plus que le prêtre des Saints Mystères, nul ne touche d’aussi près le mystère par lequel, sur l’autel, se rend sacramentellement présent le Saint Sacrifice du Calvaire, que le Christ lui-même offre à ce moment en se servant de son ministre, alter Christus. Et nul ne sait mieux que lui comment, dans la sublime liturgie de la Sainte Messe, qui résume tout le mystère de l’Incarnation-Rédemption, agit aussi, du début jusqu’à la fin, Celle qui de toute éternité, par un seul et même décret, Dieu a associée à Notre Seigneur Jésus-Christ dans cette œuvre, du début à la fin, en tant que Mère de Dieu-Corédemptrice. Dieu Tout-Puissant aurait pu agir tout autrement, mais, selon la manière dont il a décidé d’agir, il a voulu que la Très Sainte Vierge donnât ce consentement, prononçât ce Fiat sans lequel l’Incarnation-Rédemption n’aurait pas été. Pardonnez-moi, très patient Abbé, si je répète des choses que tout le monde a apprises au catéchisme, mais c’est trop beau et trop grand pour le taire : en prononçant son Fiat, la Bienheureuse Vierge Marie consent à devenir la Mère de Dieu et la Mère du Rédempteur, c’est-à-dire qu’Elle consent à ce que le Verbe prenne chair en Elle et à ce qu’Il s’offre en sacrifice pour notre salut. Elle consent à l’enfanter pour l’immoler en sacrifice, et Elle collabore à cela du début jusqu’à la fin, adhérant complètement à la Volonté Divine : c’est au Calvaire, sommet de la Passion et de la Compassion, que son Fiat, donné au moment de l’Annonciation, atteint sa perfection – et que la Maternité divine trouve sa forme. Or, chaque jour à la Messe, Notre-Dame, mère et moule du prêtre, répète son Fiat et sa participation au Sacrifice. Et l’association de la Bienheureuse Vierge Marie à son Fils tout au long de l’œuvre de la Rédemption, de l’Incarnation jusqu’au Calvaire (puis, au Ciel, dans la distribution des fruits de la Rédemption), correspond à son association avec le prêtre, son fils bien-aimé, tout au long de la liturgie de la Messe, depuis la préparation dans la Sacristie jusqu’au Sacrifice de l’Autel (puis, après la réunion des espèces eucharistiques, durant la distribution du Corps glorieux du Christ lors de la Communion).

Saint Bernard dit que toute la création retint son souffle en prière au moment où la Vierge Marie allait donner son Fiat à l’Incarnation et à la Rédemption. Cette orante, anxieuse attente est celle de l’âme pieuse pendant les instants qui précèdent la sortie du prêtre de la Sacristie. Lorsque, dans la pénombre, avant le commencement de la célébration, le sacristain allume le premier, puis le second cierge, des deux côtés de l’autel, je pense à Dieu le Père qui, après le péché originel, annonce à Adam et Ève la Femme qui écrasera la tête du serpent, c’est-à-dire la Vierge Marie (la première lueur de l’espérance, l’Étoile du Matin), et sa descendance, c’est-à-dire le Christ (la plénitude de la lumière, la lux vera). L’attente du fidèle se fait plus haletante. Et, maintenant comme alors, le mystère se prépare dans le secret. Lorsqu’est venue la plénitude des temps, la Vierge a prononcé son Fiat et le Verbe s’est incarné en son sein, et dans ce jardin clos et très saint, Elle a commencé à préparer le Christ… Et, maintenant comme alors, le mystère se prépare dans le secret. Lorsqu’est venue la plénitude des temps, la Vierge a prononcé son Fiat et le Verbe s’est incarné en son sein, et dans ce jardin clos et très saint, Elle a commencé à préparer le Christ : tout ce que le Verbe a revêtu d’humain vient d’Elle ; c’est Elle qui Lui a donné le Corps, qui était son propre corps et nul autre que son propre corps ; c’est Elle qui Lui a donné le Sang, ce sang qui allait être versé, qui était son propre sang et nul autre que son propre sang ; c’est Elle qui Lui a donné ce Sacré-Cœur auquel son Cœur Immaculé est indissolublement uni – deux cœurs transpercés comme un seul cœur par la lance et le glaive spirituel au Calvaire – ; c’est elle qui a revêtu Jésus-Christ des vêtements sacerdotaux avec lesquels il est sorti de son sein, prêt pour être immolé. Ce qui s’est réellement produit à ce moment unique, dans le secret de l’esprit et du corps de la Vierge Marie, se reproduit symboliquement chaque jour dans la Sacristie, symbole du sein de la Vierge Marie. Dans la Sacristie, le prêtre revêt un à un les vêtements liturgiques, pour chacun desquels il adresse une prière au Seigneur : l’amict pour repousser les assauts du démon, l’aube pour être purifié, la ceinture pour préserver la chasteté, le manipule pour obtenir les larmes et la douleur de son ministère, l’étole de l’immortalité, la chasuble qui est le joug du Seigneur : autant de grâces que le prêtre obtient par Notre-Dame, Médiatrice universelle de toutes les grâces. Et le prêtre sort de la Sacristie « prêt » pour le sacrifice, tel le Christ sortant du sein sacré de sa Très Sainte Mère.

Lorsque le prêtre sort de la Sacristie-Vierge Marie, au son de la cloche, les fidèles inclinent la tête comme les bergers adorant le Petit Roi et Prêtre à Bethléem. Et il se rend aussitôt à l’autel, futur lieu du Sacrifice, pour y disposer les oblats encore couverts. Mais c’est la Vierge qui l’y conduit, comme lorsqu’Elle amena l’Enfant Jésus pour la présentation au Temple, première offrande symbolique que la Mère fait du Fils au Père, l’« offrande du matin » (saint Bernard), dont le sens est révélé par la prophétie de Siméon, première des Sept Douleurs de Notre-Dame. Puis il retourne au pied de l’autel et c’est là que la Messe proprement dite commence. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qui laetificat juventutem meam. Et aussitôt vient l’heure de la persécution par Hérode et de la fuite en Égypte (deuxième des Sept Douleurs) : Judica me Deus, et discerne causam meam de gente non sancta : ab homine iniquo et doloso erue me (Rends-moi justice, ô Dieu, délivre-moi d’une nation non sainte, de l’homme méchant et trompeur). La Mère porte l’Enfant Jésus et le protège du meurtrier et des païens, et elle porte et protège le prêtre dans le monde, contre les attaques extérieures, mais surtout contre le seul vrai mal qui est le péché, introduit par le Confiteor.

Ensuite le prêtre monte définitivement à l’autel, lieu du sacrifice pour lequel il est venu au monde. Après un temps didactique, qui représente la phase de la vie publique du Christ, l’enseignement de la Vérité par Celui qui est la Vérité (une phase qui, dans l’histoire, fut annoncée par la prédication aux docteurs du Temple, lorsqu’à la Vierge Marie fut donné d’éprouver par anticipation, troisième des Sept Douleurs, les tourments de la séparation qu’elle connaîtra à la mort du Fils), on s’approche du point culminant de la Sainte Messe.

L’Offertoire, très cher Abbé, est l’un des plus beaux moments pour le prêtre mais aussi pour le fidèle qui a le privilège d’assister au rite ancien de la Sainte Messe, et c’est l’un des trésors dont prêtres et fidèles ont malheureusement été privés par la réforme liturgique. Par ce que je vais dire je ne veux pas justifier ceux qui ne saisissent pas la gravité inouïe de la récente Note doctrinale sur la Vierge Marie, mais je veux essayer de comprendre comment il est possible qu’ils ne la saisissent pas, et je pense que cela n’est pas sans rapport avec la réforme liturgique : comment, en effet, les « pauvres », à qui on a enlevé l’Offertoire, à qui on a masqué le sens sacrificiel de la Sainte Messe, à qui on a fait perdre la disposition à s’unir au Sacrifice, peuvent-ils comprendre la Corédemption ? Les deux choses vont ensemble. Lex orandi lex credendi. Et l’Offertoire est l’un des moments où le rôle de la Corédemptrice se révèle le plus clairement. En fait, les moments d’offrande se répètent tout au long de la Messe, et à chaque fois, avec le Christ qui s’offre, il y a la Vierge Marie qui L’offre aussi. Ce qui se déroulait dans le secret de la Sacristie de manière encore cachée (la préparation de Jésus-Hostie dans le sein de la Vierge Marie et son offrande intérieure), ensuite de manière suggérée lors de la première montée du prêtre à l’autel (qui peut rappeler la Présentation au Temple), est explicité dans l’Offertoire, où le prêtre découvrel’hostie puis l’offre. De même que la Vierge Marie offre son Fils avant le Sacrifice qu’il fera ensuite de Lui-même, de même le prêtre offre ici les oblats, qu’il désigne déjà comme l’« hostie », la victime du sacrifice (hanc immaculatam hostiam, calicem salutaris), avant le Sacrifice lui-même qu’il rendra ensuite présent, in persona Christi, au moment de la consécration. L’Offertoire correspond également au moment où le Christ Lui-même s’offre au Père, tant lors de la Cène, où, à la veille de son sacrifice, il offre déjà son Corps et son Sang, que dans sa prière au Jardin des Oliviers ; et l’Offertoire culmine en effet dans la partie, tremenda, où, après avoir prononcé, au nom de l’Église, la prière d’offrande à la Très Sainte Trinité, le prêtre, parlant alors au nom du Christ Lui-même, se tourne une dernière fois vers les fidèles, et les invite à prier par des paroles qui rappellent celles prononcées par Jésus aux apôtres endormis : Orate fratres… Ici, le fidèle, recueilli dans l’offrande de lui-même qu’il unit à l’offrande de Notre Seigneur, baisse instinctivement la tête ou ferme les yeux : il ne saurait croiser le regard du prêtre qui se tourne vers les fidèles, car, à cet instant, le prêtre est le Christ, le regarder en ce moment si solennel semblerait irrévérencieux. Alors, le prêtre se recueille dans la prière secrète, qui correspond à l’oraison de Jésus à Gethsémani.

Nous passons maintenant au Canon et, après le Sanctus et les autres prières qui, avec une sage insistance, réaffirment l’offrande, nous arrivons au point culminant de la liturgie, qui est la consécration, la partie centrale, la plus solennelle, la plus mystérieuse, la plus silencieuse, la plus secrète, la plus essentielle de la Messe : nous sommes au Calvaire. Ici, c’est le Christ qui agit. Et, avec et sous le Christ, la Sainte Vierge agit aussi, L’immolant et s’immolant, en parfaite conformité de volonté avec Lui. Tandis que, lors de l’Offertoire du Christ à Gethsémani, la Vierge Marie était physiquement éloignée, gardant toute chose dans son Cœur Immaculé, Elle se rapproche du Christ au début de la Passion : la nouvelle Ève et le nouvel Adam se rencontrent à nouveau lors de la montée au Calvaire, et le regard de la Mère croise celui du Fils. Très cher Abbé, sans doute un liturgiste protesterait, mais j’aime voir dans le « saint cierge », qui est allumé à ce moment de la Messe, la présence de la Vierge Marie tout au long de la Passion : je vois d’abord dans cette flamme le regard de la Mère sur le Fils qui porte la croix (quatrième des Sept Douleurs) ; puis, au cours de la consécration, la présence de la Vierge Marie debout au pied de la Croix (stabat Mater, Cinquième Douleur). Et ce regard de la Vierge Marie ne s’éteint jamais : le cierge reste allumé jusqu’à la fin du Canon, tout comme la Vierge Marie demeure présente jusqu’à la fin. Et le fidèle qui fixe son regard sur cette flamme pénètre plus profondément dans le mystère de la Passion et de la Mort du Christ, car il y entre en passant par le regard de la Mère, en compatissant à la douleur indicible de sa Compassion ; et il s’unit plus intimement au Sacrifice du Rédempteur, car il s’y unit en passant par le sacrifice de la Mère Corédemptrice. Ad Jesum per Mariam.

Au sujet de la Consécration, très cher Abbé, je n’ose rien écrire, car tout propos serait désacralisant. Vous-même, qui l’accomplissez avec crainte et tremblement chaque jour, m’avez dit, une fois : « Ce qui se passe à cet instant sur l’autel, seul le Père le sait. » Quant à nous, fidèles, nous demeurons agenouillés, les yeux fermés, devant le mystère. Au son de la clochette, nous levons les yeux pour adorer le Christ, que la consécration a rendu réellement présent en Corps, Sang, Âme et Divinité. Nous inclinons la tête, saisis par le mystère. Quand la clochette retentit à nouveau, nous levons de encore les yeux pour adorer le Précieux Sang. Tout est là. Le sens même de toute chose. Une seule Sainte Messe donne son sens à toute la création matérielle et spirituelle et à tout l’ordre de la Grâce et de la Gloire. Nous baissons de nouveau la tête et nous nous abandonnons au mystère. Merci.

Le Sacrifice est accompli. Jésus-Christ nous a rachetés. Par les mérites de justice de sa Passion et de sa Mort, il nous a acquis toutes les grâces de notre salut. Et la Vierge, par les mérites de convenance de sa Compassion, nous a acquis aussi, avec son Fils et sous Lui, toutes les grâces de notre salut ; Elle nous a « co-rachetés ». Et maintenant, la Vierge meurt aussi, spirituellement alors qu’Il est mort véritablement. Felices sensus beatae Mariae Virginis qui sine morte meruerunt martyrii palmam sub cruce Domini. C’est la Sixième Douleur, « tout est achevé » pour elle aussi, la maternité divine trouve sa forme.

Mais la Vierge a encore une mission, en tant que Mère de l’Église, qu’elle a enfantée au pied de la Croix : unique flamme allumée dans la nuit de la foi de toute l’Église, après la mise au tombeau du Christ, elle porte à elle seule toute la Foi et l’Espérance de l’Église. À la Messe, nous sommes au moment du Pater Noster, que la Vierge Marie prie pour nous, durant la Septième Douleur.

Le prêtre rassemble les espèces : c’est la Résurrection. Ici, le prêtre agit de nouveau en tant que prêtre, et, en tant qu’homme, il s’humilie une fois encore avant de communier au Corps et au Sang du Christ. Ici, la Vierge Marie est la Mère miséricordieuse du prêtre et la médiatrice du pardon. Puis le prêtre distribue la communion, et là la Médiatrice universelle de toutes les grâces intercède pour nous, toujours indignes de recevoir le Corps du Christ, tandis qu’Elle-même prépare nos cœurs afin que nous puissions communier dans un acte d’amour et d’union parfait – Ô Mère de compassion et de miséricorde, Très Sainte Vierge Marie, moi, misérable et indigne pécheur, je me tourne vers Vous de tout mon cœur. Vous qui êtes miséricordieuse et qui avez assisté votre Fils bien-aimé suspendu à la Croix, daignez dans votre bonté m’assister aussi, moi, pauvre pécheur, ainsi que tous les fidèles qui reçoivent le Corps très saint de votre Fils. Fortifiés par votre grâce, nous pourrons Le recevoir dignement et avec fruit. Par le même Jésus-Christ Notre Seigneur. Ainsi soit-il.

Très cher Abbé, le lien entre la Corédemption et la Sainte Messe me semble éclatant. Je sais bien qu’aussi longtemps que la Corédemption ne sera pas définie solennellement, on ne peut parler pour ceux qui la refusent de « naufrage dans la foi ». Cependant, refuser à la Vierge Marie ce privilège, et celui, qui en découle, de la médiation universelle, me paraît aller dans la même direction que la réforme de la liturgie : le rejet de la Corédemption participe logiquement d’un refus plus général de la Croix, de l’esprit sacerdotal et du sens sacrificiel de la Messe. Selon moi, on ne peut à la fois défendre le rite ancien de la Sainte Messe et s’incliner devant cette attaque contre la Corédemption. Rite ancien et Corédemption sont liés. De même que l’Incarnation-Rédemption et la Maternité divine-Corédemption sont liées : Dieu, par un seul décret éternel, a décidé les quatre mystères, et refuser la Corédemption, c’est comme si la Vierge Marie n’allait pas jusqu’au bout de ce à quoi Dieu l’avait prédestinée de toute éternité. Et ce refus va de pair avec la réduction-confusion concernant le Saint Sacrifice de la Messe, la Sainte Eucharistie et le sens du sacerdoce aussi.

C’est ainsi qu’il y a quelques jours, avec une sainte amie, nous sommes allées en pèlerinage à Pagani, chez saint Alphonse-Marie de Liguori, pour réparer les offenses faites à Notre-Dame, en L’aimant par l’intermédiaire de son Saint dévoué. Nous avons renouvelé notre consécration à la Vierge Marie – corps, cœur et âme – afin d’aimer davantage, par Elle, le Cœur transpercé de Jésus toujours présent dans nos tabernacles. Nous avons prié pour tous les prêtres du monde : que le Saint-Esprit vous insuffle les dons de conseil et de force nécessaires, à un degré héroïque, pour défendre la Vérité, la Foi. Défendre la vraie dévotion à la Vierge Marie vous gardera assurément fermes et saints dans l’esprit sacerdotal. Nous avons demandé à la Sainte Vierge de nous donner, à nous aussi, un peu de son esprit d’oblation, pour offrir avec Elle ce que nous pouvons pour vous les prêtres, et en particulier pour le Pontife romain, premier prêtre de l’Église visible ; et nous Lui avons demandé enfin, en cette interminable crise de notre Sainte Mère l’Église, de ne jamais nous laisser manquer d’espérer contre toute espérance, dans la silencieuse supplication d’Amour devant les tabernacles, si abandonnés, comme Jésus dans le tombeau, à la Septième Douleur.

Que Dieu vous bénisse et vous garde toujours, très cher Abbé.

Regina confessorum, ora pro nobis

Regina martyrum, ora pro nabis

*** (une fidèle catholique romaine)

Il a dit la vérité, il doit être exécuté

Lu sur le blog d’Yves Daoudal :

Le 2 décembre, un suisse du nom d’Emanuel Brünisholz, a été incarcéré pour une durée de dix jours. Pour ce commentaire sur Facebook :

« Si vous déterrez des personnes LGBTQI dans 200 ans, vous ne trouverez que des squelettes d’hommes et de femmes ; tout le reste est une maladie mentale encouragée par le programme scolaire. »

Les lobbies LGBT ont porté plainte. Emanuel Brünisholz a été condamné pour propos « attentatoire à la dignité des personnes LGBTQI » à 500 francs suisses d’amende, 800 francs de frais de justice, et à une peine avec sursis de 2.500 francs. Refusant de payer pour avoir dit une « vérité scientifique », il a assumé son choix d’aller en prison.

Non seulement c’est une vérité, mais c’est une donnée de base de la médecine légale…

Une crèche vivante à Nantes

Des amis nantais nous envoient cette information:

L’association Patrimoines Vivants propose de vivre l’esprit de Noël à travers sa Grande Crèche Vivante : une représentation rassemblant près de 250 figurants bénévoles.

Quand ? Le samedi 13 décembre 2025.

Où ? Sur le Cours Saint Pierre (derrière la cathédrale) à 15h00.

Cet événement unique, gratuit et ouvert à tous, émerveillera petits et grands, permettant à chacun de goûter à la joie de la Nativité. L’entrée est libre pour que tous puissent participer, indépendamment de leurs moyens.

Pour finaliser ses projets de cette année et préparer sereinement les éditions à venir l’association organisatrice a besoin de votre soutien !

100% des dons servent exclusivement au financement de ses représentations.

Si vous aimez la culture, le spectacle vivant et les traditions, et souhaitez soutenir cette initiative qui fait vivre la Crèche en centre-ville, RdV sur le site : www.crechevivante44.com

Vive la Crèche !

Guerre scolaire : l’État républicain en croisade contre le privé

Michel Valadier, directeur général de la Fondation pour l’école, était invité sur Radio courtoisie pour évoquer le harcèlement mené par l’Education nationale à l’encontre des écoles sous-contrat :

Quelques extraits de l’audition de Guillaume Prévost, secrétaire général de l’enseignement catholique, devant la commission des affaires culturelles de l’Assemblée Nationale :

Mixité :

Sur le programme EVARS (les programmes et les décrets n’éduquent personne) :

Sur le caractère propre de l’enseignement catholique :

Toute “république française” finit par un Coup d’Etat

De Paul-Marie Coûteaux dans Le Bien commun :

Vous pouvez commander ou vous abonner au Bien commun ici ou le retrouver chaque mois sur Le Club de la Presse.

France TV et Radio France oublient d’informer sur la commission d’enquête sur les dérives de l’audiovisuel public

Une semaine après le lancement de la commission sur l’audiovisuel public, les travaux parlementaires circulent largement sur les réseaux sociaux et sont relayés par les médias privés… tandis que le service public les ignore.

Un choix éditorial clair, alors que la directrice de France Télévisions, Delphine Ernotte, sera auditionnée par cette commission le 10 décembre.

Le service public semble vouloir sous-médiatiser cette commission d’enquête. La seule fois où France Info TV a décidé d’aborder ce sujet, le 27 novembre dans l’émission Tout est politique, le journaliste de l’antenne a repris mot pour mot le seul reportage produit par France 2 deux jours plus tôt.

L’émission de France Info interroge le rapporteur de cette commission, le député UDR Charles Alloncle (sa seule invitation), d’une façon surprenante : « Est-ce que l’idée, ce n’est pas de faire la peau de l’audiovisuel public ? », « Il y a tout de même une arrière-pensée politique », demandera naïvement Nathalie Saint-Cricq. « L’Arcom ne nous a jamais sanctionnés », martèle la présentatrice. Aucune remise en cause.

Les téléspectateurs ne sauront rien des 80 millions d’euros de déficit, des liens entre certains directeurs de France TV et des responsables socialistes ou écologistes, des révélations du Figaro pointant l’impartialité contestée des matinales de Radio France, des cadeaux faramineux, comme, en 2023, une dizaine de jours de chambres d’hôtel à 1 700 € la nuit lors du festival de Cannes offerts à la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, et plusieurs membres de son équipe, aux frais de sociétés de production privées.

Hier, on apprenait que, sous serment, le président de la 3ᵉ chambre de la Cour des comptes n’a pas pu nier qu’un mail de pression ait été envoyé par la direction de France Télévisions aux membres de la Cour pour retarder un rapport accablant sur le groupe. Et ce rapport n’est sorti… qu’après la reconduction de Delphine Ernotte, pourtant comptable depuis dix ans de la dérive des comptes.

En 2020, en pleine crise du Covid, France Télévisions a dépensé 1,5 million d’euros en frais de réception et de cocktails.

Le président de la 3ᵉ chambre de la Cour des comptes a confirmé que France Télévisions se trouve en situation de quasi-faillite. Si l’État ne réinjecte pas rapidement de l’argent public, l’entreprise risque la dissolution dès 2026.

Christine Albanel, présidente du comité d’éthique de France Télévisions, a reconnu avoir rendu son avis sur l’affaire Patrick Cohen / Thomas Legrand sous la pression du moment, sans accès à l’intégralité de la séquence, sans l’avoir demandée, et avant même l’expertise de l’huissier. Or cette expertise dément ses conclusions en confirmant que les vidéos n’ont pas été tronquées ni montées.

Interrogée sur un bandeau de la chaîne France Info qualifiant des terroristes palestiniens « d’otages », la présidente du comité d’éthique de France Télévisions, Christine Albanel, a reconnu que cette faute aurait dû être sanctionnée. Elle explique, en réalité, que l’ampleur de ces entorses dépasse aujourd’hui les capacités de traitement du comité.

Il est temps de supprimer le financement public de ces chaînes.

Label et censure : l’idée de Macron vient de l’ONU

L’Assemblée générale des Nations unies a adopté fin novembre une résolution établissant des cadres pour lutter contre « la désinformation et les discours haineux ». La mesure a été approuvée par 169 voix pour, 3 contre (Etats-Unis, Argentine et Paraguay) et 4 abstentions au sein de la Troisième Commission de l’Assemblée générale traitant des questions sociales.

Une diplomate américaine a vivement critiqué la résolution, estimant qu’elle encourageait « des cadres qui sapent la souveraineté des Etats et portent atteinte à la liberté d’expression ». La représentante a défendu le fait que « la liberté d’expression, y compris l’incitation à la haine, est protégée par la Constitution américaine ». En outre, la diplomate a critiqué le fait que la résolution s’oriente vers un « modèle mondialisé centralisé » pour la réglementation de l’intelligence artificielle (IA), qui établit « des engagements larges et indéfinis avec des cadres internationaux » qui risquent de freiner l’innovation.

Le texte affirme que les Etats ont la « responsabilité » de censurer la désinformation et de la contrer par la propagande officielle du gouvernement. Bien qu’il n’existe pas de définition internationale de la désinformation, ce concept est régulièrement utilisé pour censurer les débats politiques légitimes sur des questions telles que l’immigration, le climat, l’avortement ou les questions transgenres.

Les principes des Nations unies pour l’intégrité de l’information encouragent la censure directe et indirecte, la propagande officielle, le « bannissement furtif », la démonétisation et d’autres outils de contrôle social. Par bannissement furtif, il faut entendre, dans une communauté en ligne, le blocage total ou partiel d’un utilisateur ou de sa production, à l’insu de celui-ci. Ces mécanismes de censure font partie du système dénoncé par la sous-commission de la Chambre sur l’instrumentalisation du gouvernement fédéral des Etats-Unis.

La loi européenne sur les services numériques et la loi sur l’IA exigent que les entreprises technologiques censurent certaines opinions politiques, notamment sur les questions de migration, de climat et de genre. Les Européens n’hésitent pas à défendre leur cadre de censure comme un modèle pour le monde entier, justifiant la censure comme des « mesures de protection nécessaires pour garantir les droits de l’homme ».

Cela rejoint la proposition du président Emmanuel Macron, qui aimerait voir la mise en place d’une « labellisation » des médias, effectuée par un comité composé de journalistes, notamment ceux issus de l’oficine d’extrême-gauche RSF.

Ces principes rappellent ceux qui sont mis en place par des Etats totalitaires comme la Chine…

La Cour constitutionnelle interdit le Parti communiste

La Cour constitutionnelle polonaise a déclaré le 3 décembre que les objectifs et les activités du Parti communiste polonais (KPP) étaient incompatibles avec la Constitution et a ordonné son interdiction immédiate. Cette décision est motivée par le fait que le parti glorifie des régimes responsables de la mort de millions de personnes, en particulier le génocidaire Staline. La présidente de la Cour constitutionnelle, le juge Krystyna Pawłowicz, a souligné :

« Il n’y a pas de place dans l’ordre juridique de la République de Pologne pour un parti qui glorifie des criminels et des régimes responsables de la mort de millions d’êtres humains, dont beaucoup de nos compatriotes ».

La Constitution polonaise interdit les partis dont le programme est fondé sur « des idéologies totalitaires et des convictions proches du nazisme, du fascisme et du communisme ». Cette disposition a servi de base à l’interdiction du parti, qui fonctionnait depuis 2002 comme le successeur idéologique du parti qui a gouverné la Pologne comme parti unique jusqu’en 1989.

Le KPP ne compte aucun représentant élu. On estime que le nombre de ses membres oscille entre 500 et 1 000, bien que le parti n’ait jamais rendu public le nombre de ses affiliés. Bien qu’en 2015, le Parti communiste polonais ait supprimé de son programme l’appel explicite à la « révolution communiste », sur son site web, il glorifie Joseph Staline, affirmant que « son nom immortel vivra à jamais dans le cœur de toute l’humanité progressiste et que le peuple polonais éprouve une affection particulièrement chaleureuse pour son sauveur et défenseur ».

Qu’en pense le Parti communiste français ?

12 questions à se poser pour traverser les conflits dans la fratrie

La Confédération Nationale des AFC publie aux éditions TEQUI un nouveau livret de la série « En questions » destiné aux parents afin de les aider dans l’éducation de leurs enfants. Ce livret s’intitule « 12 questions à se poser pour traverser les conflits dans la fratrie ».

Synopsis :

Nous n’aimons pas quand nos enfants se disputent entre eux. Faut-il pour autant s’y opposer farouchement ? Doit-on intervenir ou les laisser gérer seuls leurs désaccords ? Comment ne pas se décourager devant ces conflits souvent répétés ?

Sous forme de questions essentielles et concrètes, ce livret écrit par les AFC accompagnera les parents pour traverser plus sereinement ces conflits, tout en comprenant ce qui les provoque, et quel(s) écho(s) ils peuvent produire en eux.

Il leur indiquera aussi comment aider leurs enfants à exprimer leurs besoins et à respecter ceux de leurs frères et sœurs.

Disponible en librairie, sur le site de TEQUI et sur le site des AFC

Soutenez la Marche pour la Vie

Cette année encore, la Marche pour la Vie organise la plus grande mobilisation pro-vie de France, qui se tiendra le 18 janvier prochain au Trocadéro, à Paris.

Pour que cet événement puisse avoir l’impact qu’il mérite, nous avons besoin de votre soutien.

Pourquoi votre aide est essentielle ?

Organiser une mobilisation nationale de cette ampleur demande des moyens importants. Chaque don permet très concrètement de financer :

• La communication : impression de tracts, affiches, matériel pour les réseaux sociaux.

• La mobilisation : organisation des cars, coordination des équipes sur le

terrain, soutien aux groupes locaux.

• La logistique : sonorisation, sécurité, signalétique, équipements

techniques indispensables au bon déroulement de la Marche.

Chaque contribution, même modeste, nous aide à porter ce message au plus grand nombre et à garantir une mobilisation forte et visible.

👉 Votre don est déductible de vos impôts à hauteur de 66 %.

2026, une année décisive !

Votre soutien arrive à un moment crucial : les débats sur l’euthanasie et les soins palliatifs seront en cours au Sénat dès la semaine du 12 janvier, soit juste avant la Marche pour la Vie.

Il est plus important que jamais de rappeler la dignité de toute vie humaine, et de montrer que des milliers de citoyens se mobilisent pour défendre les plus fragiles.

8 décembre 2024 : un an après le changement de régime en Syrie, où en est-on ?

Communiqué de SOS Chrétiens d’Orient :

Si Donald Trump a qualifié Ahmed al-Charaa, le nouveau président syrien, d’« homme fort » grâce auquel « la Syrie réalisera de grands progrès », force est de constater, qu’un an après le changement de régime politique en Syrie, les « grands progrès » tardent à venir. Et c’est le moins que l’on puisse dire.

« Avec la fin de la guerre, il faut évidemment relever plusieurs améliorations dans la vie quotidienne du peuple syrien », explique Benjamin Blanchard, directeur général de l’association SOS Chrétiens d’Orient, présente en Syrie depuis 2013.

« Certes, la situation économique est toujours difficile, mais il y a du mieux : les fonctionnaires sont payés, il y a davantage d’électricité chaque jour, au moins dans les villes, la monnaie a été stabilisée, certaines taxes exorbitantes à l’importation ont été supprimées, etc. Cela est dû, principalement à la levée des sanctions économiques et au retour de la Syrie dans les circuits commerciaux internationaux ».

La levée de ces mêmes sanctions a également permis à la Syrie de renouer avec les instances internationales, sans avoir le statut de paria. Ainsi, cette semaine, par exemple, des représentants du Conseil de sécurité des Nations Unies se sont rendus à Damas. La levée des sanctions permet enfin au gouvernement syrien d’engager des discussions aussi bien avec les Etats-Unis qu’avec la Russie.

Cependant, le compte n’y est toujours pas. « J’en donnerai trois illustrations » continue Benjamin Blanchard.

– Le pays est plus divisé que jamais. « Le sud du pays, autour de Soueida, est toujours aux mains de milices druzes qui cherchent à faire sécession avec le soutien d’Israël. Israël occupe d’ailleurs toujours une partie de la Syrie. En juillet dernier, l’armée israélienne n’a d’ailleurs pas hésité à bombarder Damas. Enfin, l’est du pays, sous contrôle kurde, dans les faits, ne s’est pas rallié au nouveau gouvernement ».

– L’insécurité est plus que jamais présente. « Dans les rues, enlèvements contre rançons, intimidations, agressions, vols, pillages, etc. sont quotidiens. Les minorités alaouites et chrétiennes sont évidemment visées en premier par ces bandes plus ou moins proches du régime, qui fait preuve dans ce domaine, d’incapacité ou de passivité devant ces exactions ».

– Le nouveau pouvoir est loin d’organiser une démocratie. « Les discussions sur le projet de constitution n’ont duré qu’une journée, au printemps dernier. Des élections ont bien eu lieu en octobre, mais elles ne permettaient d’élire que les deux-tiers des membres du parlement, le dernier tiers étant directement nommé par Ahmed al-Charaa. La taille du corps électoral – seuls 7 000 Syriens composaient le corps électoral – et l’exclusion du scrutin de provinces entières montrent bien la faiblesse démocratique de ces premières élections »

Dans un tel contexte, le sort des communautés chrétiennes est évidemment très inquiétant. Sur les douze derniers mois, une trentaine d’entre eux ont perdu la vie, plusieurs églises ont été profanées et incendiées, le triste attentat-suicide de l’église Saint-Elie de Damas, le 23 juin dernier, restant sans doute le plus marquant. Déjà fragilisés par des départs en masse ces quinze dernières années, les chrétiens de Syrie ont plus que jamais besoin de notre soutien.

Aux origines du wokisme

Interview de Reynald Secher, docteur ès lettres, spécialiste de la résistance aux totalitarismes, auteur à succès entre autres de bandes dessinées d’histoire à destination notamment de la jeunesse, à retrouver sur le site Reynald Secher Éditions.

Qu’est-ce que le wokisme ?

Le wokisme est le dernier wagon d’un mouvement qui débute au XIIIe siècle avec le fameux débat entre la foi et la raison, puis se développe à la Renaissance, s’intellectualise au siècle des Lumières, s’épanouit avec la Révolution française et finalement est repris idéologiquement par la gauche universelle contemporaine. Dès lors, nous pouvons affirmer que le wokisme et le fils naturel du socialisme. Dans un premier temps, cette pensée conceptualise l’homme nouveau en rupture avec l’homme ancien et aboutit au nihilisme dont le wokisme est une émanation. Je fais mienne la définition du philosophe français Pierre-Henri Tavoillot qui caractérise le wokisme autour de « l’identité, du genre et de la race dont le principe central consiste à révéler et condamner les formes occultes de domination ». En définitive, il s’agit de nier la nature de l’homme et d’abord son identité.

Comment définir l’identité et comment se reproduit-elle ?

Pour comprendre cette notion d’identité, j’en donne toujours une définition simple valable pour l’homme, la nation et la civilisation. C’est savoir d’où l’on vient (la connaissance de l’histoire), qui l’on est à l’instant T (la connaissance de sa langue), et où nous voulons aller ensemble (connaissance de la philosophie). Dès lors, nous comprenons mieux l’intérêt fondamental des sciences historiques et de la philosophie et la maîtrise de la langue d’où le combat qu’a mené la gauche, en s’appuyant, entre autres, sur Antonio Gramsci, pour détruire la transmission de l’histoire, de la langue française et de la philosophie, piliers fondamentaux.

Quand ce plan a-t-il été énoncé et à quel moment s’est-il mis en place ?

Ce plan s’est mis en place à la Révolution française. Les révolutionnaires ont imposé une ère nouvelle avec un découpage calendaire nouveau (les fameuses décades et la nouvelle appellation des mois de l’année), des prénoms nouveaux (souvent d’inspiration mythologique), etc. Si ce plan est remis en question pour des raisons de circonstances, il sera repris et institutionnalisé par le fameux plan Langevin-Wallon à la fin de la Seconde guerre mondiale. Étant ici précisé que Langevin et Wallon étaient deux intellectuels communistes militants. Le principe est simple : ces grands réformateurs d’un nouveau genre veulent régénérer les Français par l’enseignement, pilier de la société. Pour réussir ce pari à plus ou moins long terme, ils mettent en place un système de recrutement du corps professoral basé non plus sur la connaissance mais l’idéologie d’où le fait que la majorité du corps professoral en France (plus de 90 %) est automatiquement de gauche. De nos jours, même des journaux reconnus comme le Monde l’affirment ou le reconnaissent. Puisque la connaissance n’est plus requise pour enseigner, l’effondrement scolaire et universitaire est général à la fois chez les enseignants et chez les élèves et/ou étudiants. En 2022, dans le classement PISA, la France affiche les résultats les plus faibles jamais enregistrés pour le pays puisqu’elle se situe en 23ème position sur les 38 pays membres de l’OCDE. C’est la raison pour laquelle des enseignements se développent de plus en plus parallèlement à l’enseignement public telles que les écoles privées hors contrat.

Comment est-ce possible ?

Citons trois moyens mis en place qui ont rendu possible l’effondrement de l’enseignement:

– Tout d’abord, au niveau du recrutement qui passe obligatoirement par le concours écrit et oral. À l’écrit, le postulant peut passer à travers le contrôle : il suffit qu’il produise une copie idéologiquement à gauche. Je connais cette méthode puisque je l’ai moi-même utilisée. À l’oral, c’est beaucoup plus difficile car le piège se referme. Vous pouvez avoir ainsi une note de 18 à l’écrit et une note de 1 à l’oral. Je connais plusieurs personnes qui ont été dans cette situation, situation qu’elles ne comprennent pas. Pire, même la tenue vestimentaire compte : je citerai encore le cas d’une connaissance qui la première fois est venue en tailleur pantalon et s’est fait recalée et la seconde fois, s’est présentée en pantalon troué avec les cheveux teints en rose et elle a eu de très bons résultats. Ceux qui affirment que l’enseignement français manque d’enseignants mentent. Le problème est dû exclusivement aux conditions de recrutement. Pire, le rebelle peut-être sanctionné par divers moyens qu’il soit enseignant ou cadre, y compris par l’exclusion arbitraire. Je citerai l’expérience vécue en 2024 par le directeur de l’établissement de l’Immaculée Conception, Christian Espeso, suspendu par la rectrice de l’académie de Bordeaux, Anne Bisagni-Faure. Celle-ci lui reprochait, entre autres, l’utilisation du terme de « génocide » dans un cours d’histoire sur la Révolution française et l’organisation par son établissement d’une conférence faite par un intervenant (en l’occurrence votre serviteur) « défendant cette approche révisionniste de l’histoire ». Tout est dit ici en quelques mots. Cette dame oublie que je suis docteur d’État de l’université de Paris IV, gradé de la plus haute distinction universitaire qui m’a été délivrée par sept professeurs prestigieux.

– Ensuite, au niveau du contenu obligatoire des cours. Je ne peux que conseiller de parcourir les livres scolaires, lorsqu’il y en a encore, pour se faire une idée sur cet aspect des choses. Je prendrai un seul exemple, celui de la Révolution française, où le cas de la Vendée n’est même plus abordé, voire la période de la Terreur est carrément occultée, présentant ainsi la Révolution de 1789 uniquement comme la libération des peuples opprimés par l’Ancien régime. Je rappelle que le lycée se conclut par un premier examen universitaire, le baccalauréat, dont la finalité est de vérifier si l’élève rentre bien dans le cadre idéologique.

– Enfin, les méthodes utilisées pour enseigner l’histoire, le français et la philosophie s’appuient sur des méthodes dites globales ou semi-globales et non plus sur l’enseignement chronologique ce qui fait perdre tout repère à l’élève. À titre d’exemple, interrogez aujourd’hui un jeune de 16 ans sur la date du sacre de Charlemagne ou de Napoléon, il sera incapable de vous répondre car incapable de les situer chronologiquement.

Concrètement, comment cette méthode s’applique-t-elle en histoire ?

Les quatre piliers de la transmission de l’histoire sont : la chronologie, les hommes et les femmes, les événements et la cartographie. L’enseignement a brisé ces piliers pour mettre en place la méthode thématique. Par exemple, les professeurs enseignent l’évolution du statut des femmes à travers les siècles ce que les élèves ne peuvent comprendre car ils ne connaissent pas les différentes périodes de l’histoire. En outre, l’histoire est devenue une matière idéologique. Je reprends l’exemple de la Révolution française qui est totalement idéalisée car enseignée comme le passage de l’obscurantisme à la lumière, c’est-à-dire le progrès. Pour faire passer ce message, considéré comme essentiel, tout est permis : il n’y a plus aucune vérité historique, tout est mythifié, exit la grandeur de la France, les hommes exceptionnels qui ont traversé l’histoire, la créativité architecturale, scientifique, artistique, etc. L’histoire de France est devenu un roman national au sens strict du terme. Je prends encore un exemple : le mythe du soldat Bara qui n’est absolument pas mort comme un héros tué par les « méchants brigands », même l’adjudant-général Desmarres sous les ordres duquel il se trouvait n’est pas clair sur les circonstances de sa mort.

À la lecture des livres d’histoire, chacun ne peut qu’être sidéré de leur contenu et choqué de l’enseignement de telles inepties.