Ce n’est plus une loi d’ultime recours. Ce’est une loi votée par des gens riches et qui ont peur de la déchéance.

Explication de vote du député LR Philippe Juvin, par ailleurs médecin et qui connaît bien le sujet :

ONE OF US alarmée par la décision de la Commission européenne de financer «l’avortement transfrontalier »

La Commission européenne a répondu à l’« initiative citoyenne » « My voice my choice », soutenue par le Parlement européen, qui demandait que l’Union européenne finance le déplacement et l’avortement, dans un pays où l’avortement est légal, de femmes de pays où il est illégal. La Commission européenne rappelle que l’avortement est du ressort des Etats membres, et ajoute que chaque Etat peut utiliser les fonds européens pour financer l’avortement d’étrangères : il lui suffit de reprogrammer son « fonds social européen plus ».

Communiqué de One of Us :

La Fédération européenne ONE OF US prend note qu’aucun nouveau fonds européen ne sera créé par la Commission européenne pour financer l’avortement transfrontalier, mais exprime sa profonde inquiétude et son indignation face à la réponse de la Commission européenne à l’initiative citoyenne européenne (ICE) « My Voice, My Choice ». Pour la première fois, la Commission ouvrira la possibilité pour un fonds existant, le FSE+ (Fonds social européen Plus), de financer l’avortement, qui plus est transfrontalier.

« Les traités de l’UE sont bafoués », déclare le professeur Tonio Borg, président de ONE OF US et ancien commissaire européen. L’avortement ne relève pas de la compétence de l’UE. La Commission européenne outrepasse ses propres pouvoirs dans un domaine aussi dramatique que l’avortement. »

One of Us condamne fermement l’utilisation d’un fonds européen destiné à aider les familles vivant dans la pauvreté. Cette mesure est doublement scandaleuse :

1. Classer l’avortement comme une nécessité en matière de soins de santé et le financer au titre des instruments de santé de l’UE reviendrait à dénaturer profondément la nature de l’avortement et à détourner des fonds destinés à améliorer l’accès aux soins de santé. L’avortement n’est pas une mesure de politique sanitaire au sens habituel du terme, qui consiste à prévenir ou à traiter une maladie. Il ne guérit pas une maladie, mais met intentionnellement fin à une vie humaine très jeune.

2. De plus, le FSE+ a été initialement conçu pour promouvoir l’inclusion et empêcher les familles avec enfants de sombrer dans la pauvreté. L’étendre au financement des avortements fait preuve d’un terrible cynisme. C’est comme si la Commission disait : « Nous pouvons vous aider à surmonter vos difficultés financières — voici de l’argent pour mettre fin à la vie de votre enfant. » Au lieu de soutenir vraiment les familles, et d’intégrer les enfants handicapés dans la société, l’UE paierait en fait pour leur élimination. Il s’agit là d’un renversement complet des valeurs humaines fondamentales. De plus, mécaniquement, les fonds destinés à soutenir les familles en précarité se trouveront réduits.

En outre, cette décision est un stratagème visant à contourner la décision du Conseil européen. Ce mécanisme exercera une pression sur les États membres pour financer le FSE+ : les contributions au FSE+ étant obligatoires, tous les États membres seront contraints de financer l’avortement de leurs propres citoyennes au-delà de leur législation nationale.

Enfin, ONE OF US rappelle sa propre initiative citoyenne européenne — « ONE OF US » — qui, en 2014, a recueilli 1,89 million de signatures, appelant les institutions de l’UE à s’abstenir de financer ou de soutenir de quelque manière que ce soit toute activité qui présuppose la destruction d’embryons humains. Cette ICE — fondamentalement opposée à « My Voice, My Choice » — reste l’initiative championne d’Europe. Elle rappelle avec force que des millions de citoyens européens continuent de réclamer la protection de la vie dès la conception.

Cette proposition de loi c’est l’injustice, l’abandon, la démission

Explication de vote du député RN Christophe Bentz sur l’euthanasie :

Le prétendu choix de mourir est un non-choix dicté par la peur, l’isolement, le sentiment d’être une charge

Explication de vote du député LR Patrick Hetzel sur les soins palliatifs et l’euthanasie :

Mars, un mois avec saint Joseph, protecteur de l’Église, soutien des familles et terreur des démons

L’abbé Berlioux (1829-1887) était prêtre du diocèse de Grenoble. Il est né dans un petit village en face de l’Alpe d’Huez. Comme cela était assez habituel à l’époque, il a mis par écrit des conseils spirituels pour ses paroissiens. Ses livres sont des ouvrages simples et concrets, qui proposent 30 jours sur une thématique précise : Un mois avec nos amies, les âmes du purgatoire, Un mois avec saint Joseph, Un mois avec le Sacré-Cœur de Jésus…

Dans ce livret, pour chaque jour : une lecture, une méditation guidée, un exemple – petite histoire avec une intervention de saint Joseph – et une prière. Lecture vivifiante ô combien !

Saint Joseph était juste, nous dit saint Matthieu. Ce qui signifie, expliquent les Docteurs de l’Eglise, que Joseph était un homme accompli dans la perfection, qu’il possédait toutes les vertus dans un degré éminent. Il était de la famille de David, la famille élue et consacrée pour la royauté.

Saint Joseph, est à honorer tout particulièrement en ce mois qui lui est dédié, comme Jésus a honoré son Père, comme Marie soumise à son époux et gardien. Saint Joseph, guide éclairé, consolateur charitable, protecteur puissant. « Il peut nous secourir, disent saint Bernard et Sainte Thérèse, dans toutes nos nécessités spirituelles et temporelles. Il nous accorde même au-delà de nos demandes ».

Protecteur de l’Eglise, soutien des familles, et terreur des démons. Vous trouverez dans ce petit livre des réponses à tout. Tout simplement. Pie IX n’a-t-il pas recommandé à tous les catholiques de l’univers de s’adresser avec confiance à ce saint Patriarche ? Ne l’a-t-il pas proclamé solennellement patron de l’Eglise universelle « La plus sûre espérance de l’Eglise après la Sainte Vierge » ?

Comment sanctifier ce beau mois de mars et fêter dignement saint Joseph le 19 mars ?

Les vertus de ce saint patron seront l’objet des méditations de chaque jour « Si vous aimez saint Joseph, imitez ses vertus », insiste saint Ambroise. Ayons un petit oratoire avec une statue de saint Joseph, pour en famille, le prier, lui présenter nos requêtes sans oublier de remercier.

Ce petit livre vous aidera dans toutes vos dévotions. Ce temps fort avec saint Joseph nous initie au beau mois de mai, mois de Marie.

Plus d’informations et commandes sur LIVRES EN FAMILLE

https://www.livresenfamille.fr/liturgie-prieres/7221-un-mois-avec-saint-joseph.html?ref=021589503

Un mois avec saint Joseph, Abbé Berlioux, 64 pages, 3 € – Existe aussi en édition Gros caractères, 96 pages, 4 €

Vous trouverez aussi de nombreux autres ouvrages sur saint Joseph sur LIVRES EN FAMILLE, la librairie au service de la famille.

Cet article est une tribune libre, non rédigée par la rédaction du Salon beige. Si vous souhaitez, vous aussi, publier une tribune libre, vous pouvez le faire en cliquant sur « Proposer un article » en haut de la page.

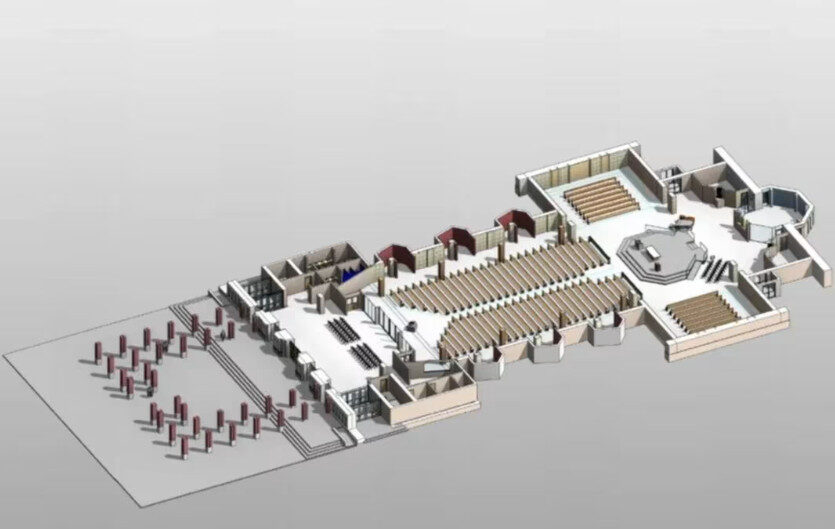

Une paroisse de l’Utah, qui a débuté dans un sous-sol, envisage de construire une église-basilique

Une paroisse catholique de l’Utah, près de Salt Lake City, envisage de construire une église de style basilical d’une valeur de 35 millions de dollars, après 17 ans de célébration de la messe dans le gymnase d’une école.

Depuis son ouverture en 2006, la paroisse catholique Saint-André a fonctionné dans des espaces non traditionnels — du sous-sol d’une maison à un cinéma local, puis finalement à une salle de sport.

La paroisse a débuté en 2006 avec un groupe bilingue d’une quinzaine de participants, mais elle accueille aujourd’hui environ 1 400 familles. Située à une trentaine de kilomètres au sud de Salt Lake City, cette paroisse bilingue attire environ 400 fidèles pour ses messes dominicales en anglais et en espagnol, et environ 700 fidèles pour chaque messe du dimanche de Pâques l’année dernière.

L’ église, d’inspiration byzantine, sera construite sur un plan en croix, une caractéristique traditionnelle de nombreuses basiliques, qui rendra également hommage au saint patron de la paroisse, saint André, crucifié sur une croix en forme de X.

Euthanasie : les 14 problèmes de la proposition de loi Falorni

L’ECLJ a identifié 14 problèmes majeurs dans la proposition de loi sur « l’aide à mourir », outre la violation de l’interdit de tuer. Aucun n’a été réglé lors des discussionsà l’Assemblée.

1. La notion d’« aide à mourir » confond le suicide assisté et l’euthanasie et les assimile à un soin

Le texte qualifie l’euthanasie et le suicide assisté de « soin », créant une obligation pour les médecins. Cette terminologie est un euphémisme qui masque la finalité de l’acte, qui est de provoquer volontairement la mort.

La proposition de loi définit le « droit à l’aide à mourir » comme le fait d’autoriser et d’accompagner une personne à recourir à une substance létale (art. 2). Soit la personne s’administre elle-même la substance létale, soit elle se la fait administrer par un tiers, si elle est incapable physiquement de le faire. Le Conseil d’État a clairement exposé dans son avis du 4 avril 2024 que le projet légalise, sous conditions, l’assistance au suicide et l’euthanasie. La notion d’« aide à mourir » est donc un euphémisme, masquant la finalité réelle du texte.

Le suicide assisté et l’euthanasie sont définis comme « un soin ». Ce nouveau « droit à l’aide à mourir » crée donc une obligation à laquelle doit répondre le médecin, dès lors qu’un patient remplit les conditions d’éligibilité et sollicite l’aide à mourir.

En intégrant ce nouveau droit à l’article L. 1110-5 du Code de la santé publique (art. 3), qui consacre le droit de recevoir les soins les plus appropriés pour apaiser la souffrance, le texte assimile le suicide assisté et l’euthanasie à un soin. Cette approche marque une rupture fondamentale avec les lois précédentes (dites « Leonetti » et « Claeys-Leonetti ») qui, tout en garantissant le droit à l’apaisement de la douleur jusqu’au terme naturel de la vie, et le refus de l’acharnement thérapeutique (art. L.1110-5-1 du Code de santé publique ), écartaient la possibilité de provoquer activement le décès.

Ainsi, une personne souffrant d’hypertension artérielle depuis plusieurs années pourrait un jour formuler une demande de suicide assisté. La décision favorable à la demande sera légalement considérée comme un nouveau protocole de soin dans le cadre du traitement de l’hypertension artérielle et assurant la continuité des soins prodigués.

2. « L’aide à mourir » ne concerne pas que les personnes en fin de vie

La proposition de loi ne s’adresse pas uniquement aux personnes en fin de vie. Des personnes ayant encore plusieurs années à vivre, pourraient y être éligibles. Les critères de souffrance sont subjectifs.

La proposition de loi ouvre le suicide assisté et l’euthanasie à une population bien plus large que les seules personnes en fin de vie. Les conditions de fond cumulatives définies à l’article 4 imposent :

D’avoir au moins dix-huit ans, d’être de nationalité française ou résider de façon stable en France et être atteint d’une « affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale. »

La notion de « phase avancée » ne s’applique pas uniquement aux personnes en fin de vie. En effet, une maladie incurable ne signifie pas qu’il n’existe pas de traitements appropriés, mais que la maladie persiste malgré les traitements existants. Ainsi des personnes ayant encore plusieurs années d’espérance de vie seraient éligibles. Par exemple, un majeur souffrant d’insuffisance rénale chronique ou du VIH, qui sont des affections graves et incurables engageant le pronostic vital en cas d’arrêt des traitements, pourrait ainsi entrer dans le champ d’application de la loi. À titre d’exemple, environ 50 000 patients sont dialysés en France pour cause d’insuffisance rénale[1], et seraient éligibles à la procédure dans le cas de l’arrêt des traitements.

La personne doit également présenter une souffrance physique ou psychologique constante réfractaire au traitement, ou des souffrances « insupportables », lorsque la personne choisit d’arrêter, ou de ne pas recevoir un traitement. Ces critères sont bien alternatifs et éminemment subjectifs. Il est difficile d’affirmer qu’une souffrance psychologique soit constante car il arrive très souvent qu’une personne ait des « hauts » et des « bas ». Il n’y a aucun consensus médical sur le degré à partir duquel une souffrance est « insupportable ». Grâce à l’adoption de l’amendement n° 1453, la souffrance psychologique seule ne permet pas d’obtenir l’euthanasie. Malgré cela, le médecin aura toute latitude pour apprécier la situation médicale et la volonté « libre et éclairée » du patient. Le juge est exclu de la procédure, contrairement aux cas de procédures de placement sous protection juridique, ou encore de don d’organe intrafamilial.

3. Une personne atteinte d’un trouble psychique peut demander le suicide assisté

La proposition de loi permet à une personne souffrant d’un trouble psychique de demander l’euthanasie. La décision repose sur l’appréciation d’un médecin non spécialiste en matière de discernement.

L’article 6 de la proposition de loi exclut du « droit à l’aide à mourir » les personnes dont le discernement est « gravement altéré ». À contrario, une personne présentant un trouble altérant « légèrement » son discernement, peut demander et obtenir l’euthanasie si les conditions de fond sont réunies. La détermination du discernement au moment de la demande initiale relèvera de l’appréciation du médecin référent.

La Cour d’assises d’appel de l’Ain a jugé le 25 juin 2025 qu’une femme apprenant l’adultère de son mari a eu son discernement « altéré ». Cette altération du discernement de plusieurs heures lui a permis d’obtenir une réduction de peine pour le crime qu’elle a commis dans un accès de fureur à la suite de cette nouvelle. Par conséquent, on peut légitimement penser qu’une demande de suicide assisté intervenant après l’annonce d’un adultère du conjoint pourra être analysée comme une altération, et non une abolition du discernement, n’empêchant pas la demande de suicide assisté.

Précisons encore qu’un amendement (n° 45) qui visait à exclure explicitement du champ de la loi les malades atteints d’une maladie psychiatrique, a été rejeté lors des débats parlementaires. Or, la Fondation pour la recherche sur le cerveau déclare que : « la dépression, les addictions et les troubles liés à la consommation de drogues ou d’alcool, l’anxiété et les phobies, les troubles de comportements alimentaires, les troubles schizophréniques, bipolaires ou borderlines sont des exemples de troubles psychiques »[2]. Si la loi était adoptée en l’état, il découlerait de « l’esprit du législateur » que la loi n’a pas voulu exclure les personnes souffrant de maladies psychiatriques.

4. La proposition de loi discrimine les personnes handicapées

Le texte ne protège pas les personnes handicapées et risque de diminuer leur visibilité et les moyens alloués aux dispositifs qui leur sont consacrés dans la société.

La proposition de loi crée une discrimination à l’égard des personnes handicapées, car les critères d’éligibilité à l’« aide à mourir » coïncident avec la définition même du handicap. Les personnes handicapées sont éligibles en raison même de leur état de santé. Elle porte ainsi atteinte à la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies et l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme qui interdit la discrimination dans la jouissance des droits fondamentaux.

Le 26 août 2025, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies a émis plusieurs réserves sur cette proposition de loi, car les personnes handicapées sont objectivement dans une situation de vulnérabilité et elles devraient être mieux protégées du risque de suicide. Il a également demandé au gouvernement de ne pas affirmer que ce Comité et la Convention qu’il a la charge de faire respecter reconnaissent un « droit à mourir », parce que c’est évidemment faux.

Cela instaure un paradoxe juridique : la loi présume qu’une personne sous protection juridique est apte à consentir à sa propre mort, alors que cette même présomption lui est refusée pour des actes de disposition patrimoniale, ce qui suggère que l’on accorde moins de valeur à sa vie qu’à ses biens.

Les garanties procédurales sont spécifiquement affaiblies pour les personnes en situation de handicap, là où elles devraient être renforcées. Par exemple, l’obligation d’une demande écrite est assouplie, et la loi ne protège pas contre une simplification abusive de l’information délivrée à une personne ayant des facultés de discernement altérées. L’Assemblée Nationale a même supprimé la disposition qui obligeait le médecin à informer la personne handicapée de « tous les dispositifs et les droits visant à garantir la prise en charge de ses besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux », pour l’inclure dans le domaine plus général de l’obligation d’information existant à l’article 5.

Enfin, le texte risque d’engendrer un cercle vicieux : en encourageant le recours à l’euthanasie chez les personnes handicapées, leur visibilité dans l’espace public diminuera. Cette présence réduite pourrait à son tour limiter les dépenses publiques dédiées aux dispositifs d’inclusion, rendant la vie en société plus difficile pour les personnes handicapées et la tentation de recourir à l’euthanasie plus grande.

5. La procédure de suicide assisté est expéditive

Les délais de décision et de réflexion sont très courts. Une euthanasie pourrait être réalisée en une semaine, sans que le patient ait reçu une information complète avant de confirmer sa demande.

La proposition de loi fixe des délais de décision et de réflexion très courts (art. 6). Le médecin doit se prononcer sur la demande dans un délai maximal de quinze jours et aucun délai minimum n’est fixé. Une décision pourrait donc être prise en moins de trois jours, si le collège pluriprofessionnel est réuni rapidement.

Une fois la décision du médecin notifiée, la personne dispose d’un délai de réflexion d’au moins deux jours avant de confirmer sa volonté (art. 6). Une euthanasie pourra donc être accordée et réalisée en un temps très bref, potentiellement une semaine. Ces délais sont expéditifs en comparaison des législations étrangères. Dans le cas de la Belgique, le délai de réflexion est d’un mois, et dans celui de l’Autriche, le délai est en principe de douze semaines, et par exception, de deux semaines si la personne est entrée en phase terminale.

Ensuite la personne faisant une demande de suicide assisté ne reçoit l’information sur les modalités d’administration de la substance létale et ses actions concrètes, qu’après le court délai de réflexion consécutif à la décision (art. 6), ce qui nuit fondamentalement au caractère éclairé du consentement final. Un amendement (n° 51) proposait d’imposer une information réellement complète comportant bien « les risques encourus » avant que le patient ne donne son accord. Il s’agit notamment des risques liés au rejet potentiel de la substance par l’organisme, comme les myoclonies (les spasmes), la variabilité de la durée du processus, les risques de régurgitation, ou encore la difficulté d’accès intraveineux[3]. Cet amendement a été rejeté, ce qui laisse bien présager que l’information donnée par certains médecins ne sera que partielle.

En cas de lancement d’une procédure de suicide assisté, la famille du patient n’est pas prévenue de manière systématique. Selon l’article 7, la décision du médecin et la date d’administration de la substance létale sont communiquées uniquement aux personnes que le patient a personnellement désignées. La « victime[4] » détermine la date d’administration de ladite substance avec le médecin, sans qu’il y ait de délai minimum entre la confirmation et la survenance de l’euthanasie (art. 8). Lorsque la personne demande le report de la date d’administration initialement convenue (art. 9), cette demande est analysée comme une simple demande qui suspend la procédure, et non comme un doute permettant de remettre en cause sa validité.

6. Le médecin référent a trop de pouvoir

Le médecin n’est pas un simple exécutant. Toute la procédure et l’interprétation des critères légaux reposent sur un seul médecin référent, sans intervention du juge.

Il apprécie si le patient doit formuler sa demande par écrit ou par un autre moyen adapté (art. 5), si le pronostic vital est en phase avancée ou non (art. 4), si le discernement est gravement altéré (art. 6) et la volonté libre et éclairée (art. 4). Il rend personnellement la décision finale (art. 6) après avoir consulté un collège pluriprofessionnel qu’il sollicite (art. 6).

La décision n’est pas susceptible de recours sauf par le patient ; et éventuellement sous conditions strictes, par le représentant d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique (art. 12). Le médecin apprécie également l’existence de « pressions » par des proches susceptibles d’influencer la volonté du patient, au moment de l’administration de la substance létale (art. 9). Si le patient met plus de trois mois à confirmer sa volonté après avoir été notifié de la décision favorable « d’aide à mourir », le médecin peut procéder à la réévaluation de son discernement et consentement libre et éclairé par le collège pluriprofessionnel, de manière facultative.

La présence de spécialistes en matière de discernement est également facultative (art. 6). En effet le médecin en question peut être n’importe quel médecin en activité.

Le médecin doit tenir compte du fait que pour une maladie neurodégénérative (art. 6), l’évaluation du discernement « ne peut se fonder exclusivement sur des tests cognitifs ». Cependant, il garde une marge de manœuvre très large pour interpréter les modes de communication non verbaux et apprécier les moments de lucidité.

Cette concentration du pouvoir d’appréciation sur une seule personne, même médecin, et la non-intervention du juge dans la procédure, sont graves, car une décision finale de vie ou de mort en dépend.

7. Le collège pluriprofessionnel ne rend qu’un avis consultatif

Le collège de professionnels consulté par le médecin référent ne donne qu’un avis non contraignant. Sa composition est minimale et il peut même se réunir à distance.

Le processus de réflexion est collectif, et se fait par la consultation du « collège pluriprofessionnel » mais la décision finale est rendue individuellement par le médecin référent (art. 6), qui a une compétence discrétionnaire sur la procédure. Le rôle de ce collège est limité à un échange d’avis non-contraignants, ce qui renforce le pouvoir d’appréciation souverain du seul médecin référent.

Le médecin doit réunir un « collège pluriprofessionnel » composé au minimum d’un médecin spécialiste de la pathologie, d’un aide-soignant ou, à défaut, d’un auxiliaire médical qui participe au traitement et du médecin référent. La participation d’autres professionnels, comme des psychologues, est facultative. L’avis de la personne de confiance n’est recueilli que si le patient le demande expressément, et le représentant d’un majeur qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique communique seulement des observations, sans participer au collège (art. 6).

« L’auxiliaire médical » renvoie à diverses professions (infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste), et la réunion du collège peut avoir lieu à distance, en cas d’impossibilité de se réunir physiquement. Le médecin spécialiste pourrait ainsi donner son avis sans avoir jamais examiné physiquement le patient, ni même consulté son dossier médical (art. 6).

Par exemple, un dermatologue intervient dans le cadre d’un soin auprès d’un patient atteint de diabète et résidant en EHPAD. Pendant la visite, le patient déclare vouloir mourir. Le dermatologue convoque alors un diabétologue et un aide-soignant de l’EHPAD. Le diabétologue ne pouvant se rendre sur place, la réunion pourrait se faire en distanciel et le dermatologue pourrait rendre sa décision en moins de trois jours, après avoir déterminé que le discernement du patient n’est pas gravement altéré et que les conditions de fond sont réunies.

En définitive, la procédure est conçue pour que le collège ne puisse agir ni comme un contre-pouvoir ni comme un organe de contrôle.

8. Le suicide assisté est présenté comme une alternative aux soins palliatifs

Le texte présente le suicide assisté et l’euthanasie comme une alternative aux soins palliatifs, et non comme une solution ultime intervenant après l’épuisement de toutes les autres ressources.

Le médecin doit informer la personne sur les dispositifs d’accompagnement et de soins palliatifs, et s’assurer qu’elle y ait accès si elle le souhaite, mais cette information est mise sur le même plan que celle sur l’« aide à mourir ».

Or un rapport récent de la Cour des comptes révèle l’inégalité d’accès aux soins palliatifs en France, où seulement 48 % des besoins sont pourvus [5]. Selon le rapport Sicard de 2012, les demandes de mort chutent drastiquement dès qu’une prise en charge efficace de la souffrance est mise en place. La proposition de loi ne priorise pas l’accès aux soins palliatifs et ne précise pas comment le médecin s’assure de « manière effective » que la personne ait accès aux soins palliatifs si elle le souhaite (art. 5).

Bien que le gouvernement ait mis en place une stratégie décennale dotée d’1,1 Md€ sur dix ans, en prévoyant de définir la « politique de soins palliatifs de la République », pour garantir l’égalité d’accès aux soins palliatifs sur tout le territoire, rien n’est prévu pour les patients qui attendent l’accomplissement de cette stratégie, et qui font actuellement face à l’inégalité d’accès aux soins palliatifs. L’effectivité immédiate de la procédure de suicide assisté ou d’euthanasie porte ainsi atteinte à l’obligation positive des États de protéger la vie, consacrée par l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Nous sommes manifestement devant le risque de voir le suicide assisté devenir un choix par défaut. En pratique, il sera plus rapide d’obtenir une aide à mourir qu’un accès aux soins palliatifs.

9. Absence de recours juridique contre la décision du médecin

Seul le patient peut contester une décision de refus du médecin ; Pratiquement aucun tiers (proches, soignants) ne peut contester une décision de mort.

La proposition de loi écarte presque totalement l’intervention du juge. L’article 12 prévoit que la décision du médecin ne peut être contestée que par la personne ayant formulé la demande. En pratique, cela signifie que seul un refus d’euthanasie pourrait faire l’objet d’un recours, par le patient. Seule la personne résolue à mourir a ainsi le droit de saisir le juge pour aller au bout de sa demande, alors même qu’aucun tiers, qu’il s’agisse de ses proches, de la personne de confiance désignée ou d’un soignant, n’est autorisé à contester la décision favorable ou défavorable du médecin référent. L’unique et très restrictive exception concerne le représentant d’un majeur protégé, qui dispose d’un délai de deux jours (art. 12) pour saisir le juge des contentieux de la protection, et uniquement en cas de doute sur le caractère libre et éclairé de la volonté du majeur protégé.

Cette absence de droit au recours est unique par rapport à ce qui se pratique en Belgique, en Espagne, ou aux Pays-Bas par exemple, et méconnaît le principe du droit au recours consacré par l’article 13 de la CEDH, qui a pour objet de porter remède à la situation critiquée par le plaignant.

Elle est aussi contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel [6], qui garantit le droit à un recours juridictionnel effectif pour les « personnes intéressées » dans le cadre de la procédure collégiale préalable à la décision de limitation ou d’arrêt des traitements dans le cadre d’une sédation profonde. Ce droit impose de notifier la décision aux personnes auprès desquelles le médecin s’est enquis de la volonté du patient, dans des conditions leur permettant d’exercer un recours en temps utile. Ce recours doit pouvoir être examiné dans les meilleurs délais par la juridiction compétente.

Indubitablement, une telle procédure permet au médecin de frauder et d’euthanasier des personnes sans respecter la procédure et sans que personne ne puisse faire intervenir la justice.

Un parent d’un jeune garçon de 18 ans, éligible à la procédure, ne pourra donc pas contester devant le juge la décision favorable rendue par le médecin, à la suite de la demande de suicide assistée formulée par son enfant.

10. Les contrôles a priori et a posteriori sont insuffisants pour prévenir les dérives

Le contrôle a priori est un « autocontrôle » exercé par des médecins, sans intervention judiciaire, tandis que le contrôle a posteriori par une commission créée (art. 15), n’intervient qu’après la mort du patient.

Le contrôle a priori repose entièrement sur la vérification de l’éligibilité de la personne à l’aide à mourir, au travers de la procédure du collège pluriprofessionnel. Plusieurs éléments affaiblissent ce contrôle médical : la demande initiale peut être formulée par écrit, ou par « tout autre mode d’expression adapté », l’appréciation relevant encore une fois du médecin référent (art. 5). Les avis rendus par les différents intervenants du collège pluriprofessionnel ne sont pas soumis au formalisme écrit et à leur inscription dans le dossier du patient, à la différence de la procédure collégiale relative à la sédation profonde (L1110-5-2 et R4127-37-2 du CSP). Ces avis ne sont pas contraignants vis-à-vis du médecin référent, qui rend la décision finale.

Le contrôle a posteriori est, quant à lui, confié à une « commission de contrôle et d’évaluation ». Cette commission est chargée de vérifier, après la mort de la personne, la légalité et le respect de la procédure, tant sur le fond que sur la forme. Ainsi, le contrôle intervient une fois que l’acte a été commis, et ne peut donc pas maîtriser en amont une éventuelle dérive.

Cette commission peut signaler au Procureur de la République les infractions pénales qu’elle constate en vue de mettre en œuvre l’action publique, ou saisir les chambres disciplinaires des ordres professionnels concernés en cas de manquement aux règles déontologiques. Son action reste entièrement rétrospective et elle n’a aucun autre pouvoir. De plus, l’ADMD, principale association militante pour la légalisation de l’euthanasie en France, pourra également en faire partie au titre « d’associations agréées représentant les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou dans les instances de santé publique » (art. 15).

11. La conscience des médecins est violée

Le professionnel qui refuse de pratiquer le suicide assisté ou l’euthanasie doit « sans délai » communiquer au demandeur le nom d’autres professionnels disposés à mettre en œuvre le suicide assisté et l’euthanasie.

Cette obligation (Art. 14) transforme un refus en un acte de coopération indirect, contraignant de fait les médecins opposés à l’euthanasie, à conduire une personne à obtenir le suicide assisté. Elle porte atteinte à la liberté de conscience du médecin, garantie à l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, au nom de la « liberté individuelle » du patient de choisir le moment de sa mort. En effet, il n’est pas fait référence à une obligation de renvoi vers un établissement ou simplement un confrère, mais directement aux professionnels disposés à pratiquer l’euthanasie.

Si la loi prévoit une clause de conscience pour les professionnels de santé ne souhaitant pas participer à l’euthanasie, elle l’assortit d’une contrainte en excluant les étudiants en médecine, les pharmaciens et les institutions (Cf ci-dessous).

Cette approche est contraire aux recommandations de l’Association Médicale Mondiale qui déclare que : « Aucun médecin ne saurait être forcé à participer à une euthanasie ou à aider une personne à mettre fin à ses jours, pas plus qu’il ne devrait être tenu d’orienter un patient à cette fin [7] ».

Il n’y a pas d’échappatoire pour le médecin opposé par principe à l’euthanasie. Soit il ne se déclare pas objecteur de conscience pour rendre des décisions défavorables aux demandes qui lui sont adressées, et il peut être poursuivi devant le juge par le patient éconduit, soit il se déclare objecteur de conscience et il doit renvoyer la personne vers un confrère dont il a la certitude qu’il pratique l’euthanasie.

12. Tout établissement médico-social doit permettre l’euthanasie en son sein

Le responsable de tout établissement médico-social est tenu de permettre la mise en œuvre du suicide assisté et de l’euthanasie dans ses locaux. Cette obligation s’appliquera aux établissements privés ayant une éthique spécifique opposée à l’euthanasie.

Le champ d’application (art. 14) est très large, cela concerne également les établissements médico-sociaux, qui accueillent temporairement des personnes handicapées ou des personnes en situation d’exclusion sociale, les EHPAD, les foyers de jeunes travailleurs, etc.

La totalité des amendements visant à permettre une clause de conscience pour les établissements a été rejetée, malgré les multiples rappels au cours des débats d’une directive européenne [8] affirmant qu’« une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation ».

Si « Les murs n’ont pas de clause de conscience », la proposition de loi diffère en ce sens de la loi sur l’IVG, qui, bien que ne permettant plus de clause institutionnelle aux établissements publics [9] , permet à un établissement privé de refuser la pratique de l’IVG en son sein (art. L2212-8 du CSP), une possibilité non reprise dans ce texte sur l’euthanasie.

Seront ainsi incluses les futures maisons d’accompagnement, pourtant dédiées aux soins palliatifs, ou encore les établissements confessionnels et non confessionnels dont l’éthique de l’organisation s’oppose fondamentalement à la pratique du suicide assisté ou de l’euthanasie.

13. Les pharmaciens sont obligés de délivrer la substance létale

Les pharmaciens n’ont pas de clause de conscience et sont contraints de délivrer la substance létale. La France se démarque en cela des législations étrangères.

Les pharmaciens sont exclus du bénéfice de la clause de conscience (art. 14), cristallisant par là une antinomie entre l’obligation déontologique du pharmacien d’exercer sa mission « dans le respect de la vie et de la personne humaine » (art. R4235-2 du CSP) et la nouvelle obligation de préparer et délivrer une substance prescrite dont la finalité est de donner la mort (art. 6).

En l’état actuel du droit, un tel acte serait constitutif d’une complicité d’empoisonnement, dont la peine encourue est de 30 ans de réclusion criminelle[10]. L’intention de donner la mort est caractérisée par la production de la substance, poison dont la finalité est de donner la mort. Ce n’est pas parce que le pharmacien n’administre pas ce poison lui-même qu’il n’est pas impliqué dans la mort subséquente, aux yeux de la justice. Le lien entre la mort et l’administration de la substance est certain, bien qu’indirect, par la simple délivrance du produit par le pharmacien.

Le Conseil d’État, dans son avis du 4 avril 2024 sur le projet de loi, a estimé que la délivrance de la substance létale n’était pas « suffisamment directe » avec la mort du patient, pour porter atteinte à la liberté de conscience des pharmaciens (§ 38). Le pharmacien qui auparavant, devait refuser la délivrance d’un tel produit au nom de l’intérêt de la santé du patient, et sous peine d’incrimination (art. R4235-61 du CSP) serait désormais contraint de le faire.

Ici encore, la France se démarque des législations étrangères par cette exclusion des pharmaciens. En effet, les législations belge, suisse, autrichienne, ou canadienne permettent au pharmacien d’objecter en conscience sous conditions.

14. Le délit d’entrave limite la possibilité de prévenir l’euthanasie et le suicide assisté

Une personne cherchant à dissuader un proche de se suicider pourrait être poursuivi pour « pression morale » constitutive du délit d’entrave.

L’article 17 de la loi crée un délit d’entrave à l’« aide à mourir », puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les peines ont été alignées sur celles du délit d’entrave à l’IVG (Article L.2223-2), et donc doublées par rapport à la proposition initiale.

Ce délit réprime le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher la pratique ou l’information sur l’aide à mourir, notamment en exerçant une perturbation dans l’accès aux établissements tenus de permettre la pratique de l’aide à mourir, ou en exerçant des pressions morales ou psychologiques à l’encontre des personnes cherchant à s’informer.

Ce délit est contraire à l’obligation positive des Etats de prévenir le suicide résultant du droit au respect de la vie (art. 2 de la Convention européenne des droits de l’homme), tel qu’interprété par la Cour européenne.

À la lumière de la jurisprudence relative à l’entrave à l’IVG, on constate que les pressions morales et psychologiques sont caractérisées dès lors qu’elles sont constatées subjectivement par des femmes venues consulter le planning familial pour obtenir une information relative à l’IVG [11].

En matière d’euthanasie et de suicide assisté, c’est le médecin qui exerce un contrôle sur les « pressions » (art. 9), et qui veille au moment de l’administration de la substance, à ce qu’aucun proche, bénévole accompagnant ou encore la personne de confiance n’exprime de convictions ayant pour but de dissuader le patient. Le médecin pourrait facilement considérer subjectivement les propos d’un proche ou d’un accompagnant comme une pression morale et psychologique et signaler au Procureur de la République la commission d’un délit d’entrave.

Cette disposition est une atteinte grave à la liberté d’expression et d’opinion, consacrée par l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce délit d’entrave délictualiserait l’activité de certains soignants, accompagnants, bénévoles et proches, en désaccord avec la procédure « d’aide à mourir ».

Le même article crée un droit pour toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans et dont l’objet statutaire comporte le droit à l’accès à l’aide à mourir, d’exercer l’action civile en cas de délit d’entrave. Ainsi la principale association militante en faveur de la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie en France, l’ADMD, sera titulaire de l’action civile en représentation des personnes qui auront déclaré subir une entrave au sens du délit créé et de la jurisprudence relative à l’IVG. Cette même association sera en mesure de tenir des registres de médecins « aidant à mourir », tout en repérant les institutions dont l’éthique de travail s’oppose à la pratique de l’euthanasie, susceptibles de refuser sa mise en œuvre dans leurs locaux.

Conclusion

L’analyse de la proposition de loi révèle un dispositif qui, par sa conception même, facilite l’accès au suicide. La procédure se singularise par son caractère expéditif, avec des délais de décision et de réflexion particulièrement courts ; un pouvoir de décision finale concentré entre les mains d’un seul médecin référent, et un collège pluriprofessionnel réduit à un rôle purement consultatif. L’absence quasi-totale de recours juridique pour les tiers et l’insuffisance des mécanismes de contrôle a priori éliminent de potentiels garde-fous, créant un boulevard vers la mort administrée, qui risque de devenir une autoroute en raison des difficultés d’accès aux soins palliatifs.

Cette légalisation française du suicide assisté et de l’euthanasie se révèle d’autant plus préoccupante qu’elle est nettement plus libérale que celle de ses voisins. Les délais prévus sont plus brefs qu’en Belgique ou en Autriche, le droit de recours pour les tiers est plus restreint qu’en Belgique, en Espagne ou aux Pays-Bas et l’absence de clause de conscience pour les pharmaciens est une exception par rapport aux pratiques canadienne, belge, suisse ou autrichienne.

Ce caractère particulièrement permissif laisse d’autant plus craindre l’effet de « la pente glissante » déjà observé à l’étranger et qui se manifeste systématiquement par un élargissement progressif des conditions d’accès et d’une augmentation constante du nombre d’euthanasies. En partant d’un cadre législatif initial ultralibéral, la France risque non seulement de suivre l’exemple des autres pays, mais même d’aggraver les dérives encore plus rapidement.

Jean-Louis Wurtz.

Roumanie : une décision de justice ordonne l’expulsion d’un père abbé de son abbaye

L’abbé Anzlem Fejes, de l’abbaye norbertine d’Oradea, en Roumanie, a appelé le département d’État américain, ainsi que les membres du Sénat et de la Chambre des représentants américains, à faire pression sur la communauté internationale pour empêcher la suppression de son abbaye vieille de 900 ans par la ville d’Oradea, suite à une décision de justice ordonnant son expulsion de sa propre abbaye, malgré les protections constitutionnelles prévues par le droit roumain.

Le 29 janvier 2026, le tribunal de district d’Oradea a statué contre l’abbé Anzelm Fejes dans une affaire d’expulsion intentée par la ville d’Oradea, qui cherchait à expulser l’abbé de sa propre abbaye afin de s’emparer de la propriété sous le prétexte de rénover le complexe monastique, qui se trouve à proximité d’un bâtiment scolaire appartenant à l’État.

Le tribunal a ordonné l’expulsion et l’a déclarée immédiatement exécutoire. Les autorités municipales ont programmé son expulsion pour le lundi 23 février à 10h00 à Oradea.

Les autorités locales ont reporté l’expulsion après qu’une foule de fidèles catholiques se soit rassemblée devant l’abbaye pour le protéger et le soutenir, malgré la pluie. À l’heure initialement prévue pour l’expulsion, l’abbé s’est tenu ouvertement sur les marches de l’église, vêtu de l’habit blanc de l’ordre norbertin et portant sa croix pectorale abbatiale. Bien que la police fût présente, elle a refusé de l’arrêter. Des vidéos et des photos de la scène ont circulé en ligne.

La décision a été rendue malgré la reconnaissance par la Cour elle-même de l’existence de contestations constitutionnelles légitimes auxquelles il convient de répondre. Selon le droit roumain, une église et un monastère en activité sont des lieux sacrés qui ne peuvent être transférés ni saisis par l’État, étant considérés comme extra-commercium en raison de leur usage et de leur finalité religieux.

L’abbaye norbertine d’Oradea entretient des liens historiques avec l’Église catholique aux États-Unis. L’actuelle abbaye norbertine américaine Saint-Michel, située à Orange, en Californie, trouve ses origines dans l’abbaye d’Oradea en Roumanie. Les fondateurs de l’abbaye Saint-Michel ont fui l’oppression communiste en Hongrie dans les années 1950, transposant la vie norbertine de l’abbaye de Csorna, en Hongrie, elle-même fondée plusieurs siècles auparavant par l’abbaye d’Oradea en Roumanie.

L’expulsion est tentée par des manœuvres détournées, un brouillage administratif illégal des adresses de propriétés adjacentes, et une tentative de « transfert » municipal et clérical de la propriété de l’abbaye norbertine à la ville d’Oradea sans aucun changement légal de titre de propriété, laquelle appartient à l’ordre norbertin sans interruption depuis les années 1100, une propriété reconnue même par le régime communiste qui a gouverné la Roumanie après la Seconde Guerre mondiale.

Dans un article du 27 janvier publié par le média local roumain Zianews, Valer Marian, un Roumain orthodoxe, ancien procureur, sénateur parlementaire roumain et préfet du comté voisin d’Oradea, a affirmé que la saisie de l’abbaye d’Oradea était la dernière tentative de l’ancien maire d’Oradea, aujourd’hui Premier ministre roumain, Ilie Bolojan, franc-maçon notoire, d’opprimer l’Église catholique.

Selon Marian, Bolojan est « un franc-maçon établi depuis plus de trente ans ». D’après le rapport de Marian, depuis le début du mandat de Bolojan comme maire d’Oradea en 2009, la ville, par le biais de son registre foncier, a procédé à plusieurs « transferts » administratifs illégaux de biens de l’abbaye à la ville sans acte légal de transfert de propriété, privant ainsi la communauté monastique de son patrimoine protégé par la Constitution.

A Oradea, le lobby maçonnique est très puissant, et la presse roumaine a rapporté à plusieurs reprises que des figures clés à l’origine de cette expulsion appartiennent à ce cercle.

Un recours a été déposé devant la Cour européenne des droits de l’homme afin d’obtenir des mesures conservatoires dans l’attente de la décision de la Cour constitutionnelle roumaine. L’abbé Fejes a également appelé la communauté internationale à exercer des pressions, notamment de la part des États-Unis, qui ont déjà dénoncé les persécutions religieuses actuelles en Europe.

X contre la Commission européenne : Elon Musk conteste l’amende infligée par l’UE en vertu de la nouvelle loi sur la censure

La semaine dernière, X a lancé un recours juridique historique contre l’amende de 120 millions d’euros qu’il a reçue en décembre en vertu de la loi sur les services numériques (DSA), une loi européenne sur la censure.

La société de médias sociaux a interjeté appel de l’amende devant le Tribunal de l’Union européenne (TCE), qui fait partie de la Cour de justice de l’UE (CJUE) et qui examine les recours importants contre les mesures réglementaires et coercitives de l’UE.

Déposée le lundi 16 février dans l’ affaire X contre la Commission européenne, la plainte de X soutient que l’amende viole son droit à une procédure régulière et suggère un parti pris du procureur.

X conteste l’amende, infligée par la Commission européenne le 5 décembre 2025 – et dont son propriétaire, Elon Musk, est également personnellement responsable – avec le soutien de l’organisation de défense juridique de la liberté d’expression Alliance Defending Freedom International.

Cette affaire historique constitue le premier recours juridique contre une amende infligée en vertu du règlement européen sur la modération des contenus (RDL), adopté en 2022. Le RDL est un cadre juridique contraignant qui confère à la Commission le pouvoir de faire appliquer la modération des contenus sur les très grandes plateformes en ligne, telles que X, Meta et Google (plateformes comptant plus de 45 millions d’utilisateurs mensuels), qui opèrent ou sont accessibles dans l’UE. Les plateformes qui ne respectent pas le RDL s’exposent à de lourdes sanctions financières, voire à une suspension.

La DSA a fait l’objet de critiques de la part d’experts européens et internationaux en matière de liberté d’expression, d’ONG européennes , de l’administration américaine et de la commission judiciaire de la Chambre des représentants pour avoir imposé un régime de censure en ligne dans le monde entier.

Dans sa contestation judiciaire de l’amende, X soutient que l’interprétation par la commission des obligations pertinentes, la violation systématique des droits de la défense des requérants et des exigences les plus élémentaires en matière de procédure régulière suggèrent un parti pris en faveur du procureur.

Ce recours judiciaire est une affaire historique, car il offre pour la première fois à la Cour de justice de l’UE l’occasion d’examiner comment la Commission calcule les amendes liées aux services numériques et si l’application de cette loi respecte les droits fondamentaux.

Cette affaire remet également en cause le rôle combiné de la commission en tant qu’autorité de régulation, procureur et juge en vertu de la DSA – un rôle codifié dans la DSA elle-même, mais qui soulève de sérieuses inquiétudes quant au respect des procédures régulières et de l’état de droit.

Étant donné que la DSA s’applique aux « très grandes plateformes en ligne », une décision de la Cour de justice de l’UE aura une incidence sur la manière dont toutes les grandes plateformes technologiques sont réglementées par la loi.

Dans son recours juridique, X demande l’annulation de l’amende. Si certains aspects des instruments législatifs relatifs à la DSA s’avèrent non conformes au droit de l’UE, des dispositions spécifiques de cette législation pourraient également être annulées.

D’autres grandes entreprises technologiques, ainsi que des institutions et des États membres de l’UE, pourraient se joindre à X dans le recours juridique à l’avenir, en vertu de l’article 40 du statut de la CJUE.

La contestation judiciaire de X intervient dans un contexte de surveillance accrue de la plateforme à travers le monde. Les autorités françaises ont perquisitionné les bureaux de l’entrepriseà Paris, un ministre espagnol a évoqué la possibilité d’une interdiction de X à l’échelle nationale, et plusieurs enquêtes sont en cours au Royaume-Uni.

5 ans après une subvention à SOS Méditerranée est annulée

Communiqué de Gauthier Bouchet, Candidat à la Mairie de Donges, Conseiller régional et délégué départemental RN de Loire-Atlantique:

La décision rendue ces derniers jours par le Conseil d’État sur le subventionnement de SOS Méditerranée par la Mairie de Saint-Nazaire constitue un désaveu cinglant pour cette dernière. En effet, à la suite du recours juridique que j’ai initié il y a cinq ans, la plus haute juridiction administrative a annulé la délibération de 2020 par laquelle la Ville avait accordé une subvention annuelle de dix mille euros à SOS Méditerranée. Cette annulation demandée par la Justice repose sur un point fondamental : l’absence totale de garanties quant à l’utilisation précise des fonds publics et l’absence de mécanismes de contrôle encadrant cette aide.

Depuis le début, le Rassemblement national (RN) de la Loire-Atlantique dénonce l’utilisation idéologique et dispendieuse de l’argent des contribuables. J’ai mené ce combat juridique jusqu’à son terme afin de faire respecter le droit et le principe de neutralité des collectivités locales.

Cette décision de justice rappelle une règle simple : l’argent public n’appartient pas aux élus, il appartient aux Français. Toute subvention doit donc être strictement encadrée, contrôlée et justifiée par l’intérêt local. En l’espèce, la municipalité a failli à cette exigence élémentaire de rigueur et de transparence.

Si le Conseil d’État n’a pas exigé le remboursement des sommes versées, cette absence de restitution ne saurait masquer la réalité : la délibération était illégale. Les Nazairiens sont en droit d’attendre une gestion irréprochable de leurs impôts, en particulier dans un contexte économique et social déjà difficile ; c’est la politique que porteront Julio Pichon et ses élus de la liste RN-UDR Renouvelle-toi Saint-Nazaire ! dans le futur conseil municipal.

L’AGRIF lance des poursuites contre l’excité haineux de Lyon

Communiqué de l’Agrif :

« Bande d’esclaves va, vous êtes des esclaves, wallah vous êtes des esclaves. On vous met des coups de fouet. Sale nègre va. »

Ce sont les paroles et les menaces qu’a proférées un individu surexcité à l’adresse des manifestants, en marge de la marche d’hommage à Quentin qui s’est déroulée à Lyon, le samedi 21 février dernier.

Ces propos haineux, ces incitations à la haine raciale et à la violence ne doivent en aucun cas rester impunis.

L‘AGRIF a donc chargé ses avocats d’engager une procédure pour cet individu soit identifié, poursuivi et condamné.

Depuis le début 2026, les procédures se multiplient pour notre association. Cela prend du temps et de l’argent.

Il faut nous aider dans ce combat essentiel !

Soutenez notre action : https://lagrif.fr/nous-soutenir/

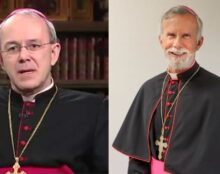

Sacres sans mandat pontifical : Mgr Strickland en faveur de la Fraternité Saint-Pie X

Dans un texte au ton dramatique, Mgr Joseph Strickland inscrit la décision de la FSSPX dans une situation d’« urgence » ecclésiale.

S’appuyant sur l’image historique de la ligne tracée dans le sable à l’Alamo, il affirme que l’Église se trouve aujourd’hui devant un choix fondamental : non pas entre victoire et défaite, mais « entre fidélité et reddition ».

Pour lui, le cœur du problème réside dans une inversion des priorités :

« Lorsque des hommes qui contredisent ouvertement l’enseignement catholique sont tolérés, promus, voire célébrés – tandis que ceux qui demeurent attachés à la tradition sont restreints, marginalisés ou ignorés – quelque chose est renversé. Lorsque la confusion est tolérée et que la fidélité doit mendier pour survivre, l’autorité cesse de faire ce pour quoi elle existe. »

Il souligne que la FSSPX ne demande « ni nouveauté ni pouvoir », mais simplement des évêques – condition indispensable à la survie du sacerdoce et des sacrements :

« Sans évêques il n’y a pas de prêtres, sans prêtres il n’y a pas de sacrements, et sans sacrements l’Église ne survit pas réellement. »

Selon lui, la question n’est pas celle de l’obéissance à un Pape en particulier, mais celle de l’obéissance au Pape en tant que vicaire du Christ, garant de la Foi et donc de la Tradition. Il insiste :

« On leur dit d’attendre. D’avoir confiance. D’être patients. La patience est une vertu. Mais elle ne signifie pas regarder mourir le sacerdoce pendant que ceux qui en ont la charge refusent d’agir. L’obéissance est sainte. Mais elle n’a jamais signifié coopérer à l’érosion de la Foi. Il vient un moment où continuer d’attendre devient une forme de reddition. Ce moment est arrivé. »

Son propos n’est pas présenté comme un appel à la rébellion, mais comme un appel à la fidélité, même coûteuse :

« Je n’appelle personne à quitter l’Église. J’appelle l’Église à se souvenir d’elle-même. (…) Car Notre-Seigneur ne nous demandera pas si nous étions à l’aise. (…) Il demandera si nous avons aimé la vérité plus que notre propre sécurité. »

Cet article est une tribune libre, non rédigée par la rédaction du Salon beige. Si vous souhaitez, vous aussi, publier une tribune libre, vous pouvez le faire en cliquant sur « Proposer un article » en haut de la page.

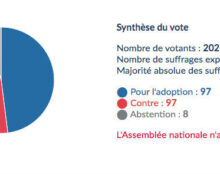

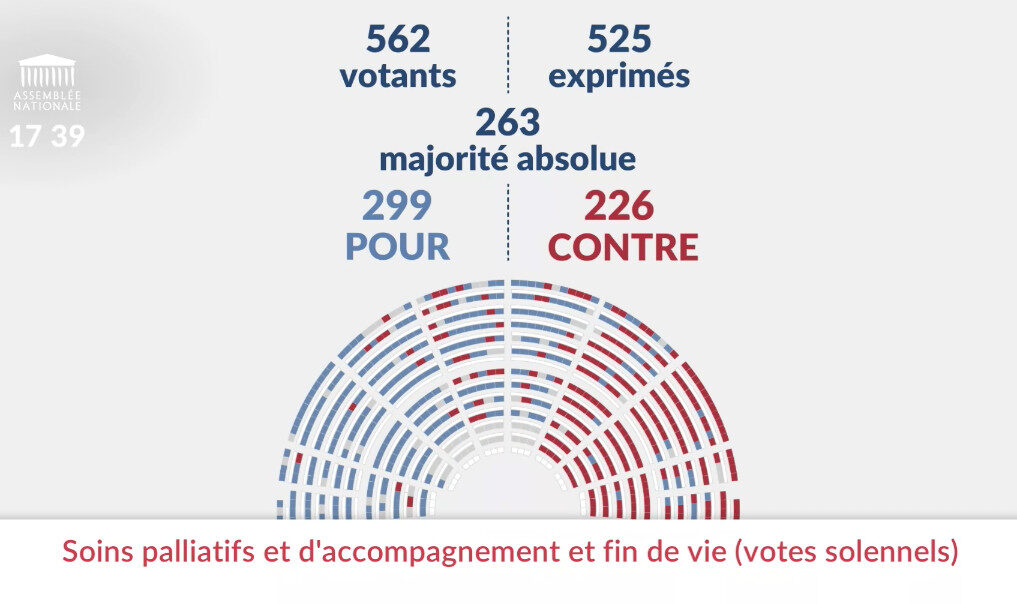

La proposition de loi sur l’euthanasie approuvée en 2e lecture

Avec 299 voix contre 226.

17 députés RN ont osé voté pour, comme 5 Républicains.

La proposition de loi sur les soins palliatifs a été adoptée sans aucun vote contre. Néanmoins les députés LFI se sont abstenus.

Néanmoins, l’écart diminue :

*Première lecture :*

- Pour l’adoption : 305

- Contre : 199

- Abstention : 57

*Deuxième lecture :*

- Pour l’adoption : 299

- Contre : 226

- Abstention : 37

Nous passons d’un écart de 106 à 73. Le “consensus”, qu’on nous vend, recule.

Bravo à tous ceux qui ont œuvré pour gagner ce terrain ! (-20 abstentionnistes / -6 pour / +27 contre)

Ça continue avec les sénateurs !

Derrière le soutien aux soins palliatif,

l’euthanasie divise plus que jamais les députés

Malgré un scrutin nettement plus serré que lors de la 1ère lecture en mai 2025, les députés ont adopté la proposition de loi sur l’euthanasie et le suicide assisté. Le clivage au sein du Parlement révèle celui de la société face à un basculement qui est celui de tous les dangers. Le Syndicat de la Famille appelle les sénateurs à réécrire le texte en profondeur pour faire un choix audacieux, celui de la fraternité et de l’unité en fermant la porte à toute forme de transgression de l’interdit de tuer. L’adoption unanime de l’autre proposition de loi qui porte sur le développement des soins palliatifs montre la voie à suivre pour vivre dans la dignité.

L’idéologie mortifère entraîne un malaise grandissant dans les rangs de l’Assemblée

Ils étaient 305 à soutenir l’euthanasie et le suicide assisté lors du vote en 1ère lecture et sont passés à 299 cette fois-ci. C’est malheureusement encore trop pour faire échouer à ce stade la proposition de loi. Mais il est notable que le rapport de force est en train de s’inverser. L’étude du texte en séance publique à l’Assemblée et au Sénat révèle l’objectif de ses promoteurs. Le refus systématique de tout amendement traduit le jusqu’au boutisme idéologique qui les anime. Conséquence : de plus en plus de parlementaires s’interrogent voire s’opposent à un texte indécent qui va toucher les plus vulnérables. Les familles seront aussi en première ligne avec des fractures inévitables en leur sein.

« Plus que jamais, il est nécessaire de poursuivre avec pédagogie l’explication du contenu d’un texte aussi scandaleux que dangereux. Cette proposition de loi divise en profondeur la société sur un sujet qui devrait nous unir. Vivre dans la dignité, voilà le projet qui rassemble les Français. Cela passe par la prise en charge de la douleur grâce au développement des unités de soins palliatifs et par une fraternité retrouvée » résume Ludovine de La Rochère, Présidente du Syndicat de la Famille. « On ne tue jamais par amour. L’amour ne tue pas » poursuit-elle.

Communiqué de Via :

Communiqué des AFC :

Fin de vie : l’Ordre des médecins interpelle les députés

Communiqué du Conseil national de l’ordre des médecins :

Le Conseil national de l’Ordre des médecins exprime sa très vive préoccupation à la suite de l’adoption d’un amendement à la proposition de loi relative à la fin de vie, ouvrant à la personne le choix de déléguer au médecin le geste final.

Alors que le vote solennel sur l’ensemble du texte doit intervenir cet après-midi à l’Assemblée nationale, le Cnom déplore que plusieurs dispositions majeures aient été adoptées à l’issue de débats marqués par des majorités très étroites et un nombre restreint de députés présents dans l’hémicycle, alors même que cette proposition de loi ébranle les fondements les plus éthiques de notre société. L’amendement donnant la possibilité aux personnes de déléguer au médecin la réalisation du geste létal a été adopté à une majorité si faible que cette adoption ne peut qu’inquiéter. La rédaction de l’article prévoyant la clause de conscience spécifique manque de clarté et n’offre pas de garantie suffisante aux médecins.

Le Cnom appelle les législateurs à mener des discussions à la hauteur des enjeux : transparentes, approfondies et recherchant le consensus.

L’Ordre rappelle avec constance que la responsabilité de chaque médecin est d’accueillir, d’écouter, de soigner, de soulager, d’accompagner et de préserver la dignité de tous les patients tout au long de leur vie.

Parce qu’elle touche à l’essence même du pacte de confiance entre la société et les médecins, la question de la fin de vie concerne l’ensemble de la communauté nationale.

L’Iran, de Cyrus aux Mollahs en passant par Saint Thadée

D’Antoine de Lacoste pour Fideliter :

L’Iran est un grand paradoxe. Territoire perse, et fier de l’être, mais où les turcophones ont joué un rôle majeur, pays adepte de la religion zoroastrienne, mais contraint d’adopter l’islam des conquérants arabes, puis inventeur de la dissidence chiite pour échapper à l’emprise ottomane, rien n’est simple en Iran. Si l’on ajoute que le régime islamiste des mollahs, en place depuis 1979, tolère avec bienveillance les chrétiens arméniens et assyriens ainsi qu’une petite communauté juive, on doit comprendre que le monde chiite est bien différent du sunnite, et que les Perses ne sont pas comme les Arabes.

L’Empire perse fut autrefois le plus grand. Dirigé par les Achéménides, il s’étendait sur tout le Proche-Orient, la Turquie actuelle, une partie des Balkans, l’Egypte et la Libye, le Caucase, et, à l’est, l’Afghanistan et le Pakistan actuels.

De -550 à -330 avant Jésus-Christ, il connut une expansion quasi-continue malgré quelques défaites célèbres contre les Grecs, à Salamine ou à Marathon. Alexandre le Grand mit fin à tout cela et chacun connaît les noms illustres du Granique, d’Issos et de Gaugamèles, trois grandes batailles qui entraînèrent la disparition de l’Empire achéménide. Le lecteur pourra relire avec profit la brillante biographie d’Alexandre écrite de main de maître par Jacques Benoist-Méchin (leslivresdantoine.com)

Après l’intermède des Séleucides, des Grecs finalement, ce sont les Parthes qui recréèrent un Empire iranien en -247 avant Jésus-Christ. Iraniens sans être Perses, ils régnèrent quatre siècles avant d’être chassés par les Sassanides, d’authentiques Perses cette fois. Adeptes convaincus de la religion zoroastrienne, ils persécutèrent le premier pays chrétien du monde, l’Arménie. Après l’avoir envahi et soumis, ils chassèrent le clergé chrétien des églises pour les remplacer par des prêtres adeptes de Zoroastre. Ce « prophète », que Nietzche appela Zarathoustra, apparut sans doute vers 1700 avant Jésus-Christ et développa quelques principes de cette religion fondée sur l’affrontement entre un dieu du bien, Ahura Mazda, et un esprit du mal, Angra Mainyu. Le clergé était notamment chargé de l’entretien du feu, qui ne devait jamais s’éteindre dans les temples du feu.

L’Arménie devint le premier Etat chrétien en 301 grâce à Saint Grégoire l’Illuminateur, qui passa des années au fond d’un cachot, sur décision du roi Tiridate III. Ce dernier finit par faire libérer le saint et se convertir. Un monastère a été bâti à l’endroit où Saint Grégoire passa tant d’années emprisonné. Les Arméniens le visitent en nombre et peuvent par la même occasion contempler, depuis les murs du monastère, le Mont Ararat situé maintenant hélas en territoire turc.

Saint Grégoire, malgré son rôle essentiel dans la christianisation de l’Arménie, n’en fut toutefois pas le premier évangélisateur. Avant lui, l’apôtre Saint Thadée, et peut-être Saint Barthélémy, vinrent prêcher dans toute la région. Saint Thadée alla sans doute jusque dans l’ Iran actuel. Il n’y a pas de traces officielles de son passage mais plusieurs églises et monastères qui furent bâtis, notamment à l’ouest de l’Iran, portaient souvent le nom de Saint Thadée.

L’un de ces édifices, comportant des parties construites au IXe siècle, est parvenu jusqu’à nous et est classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Située tout près de la frontière arménienne, il est un lieu de pèlerinage important pour les Arméniens ainsi que pour la communauté arménienne vivant en Iran, malgré la grande distance à parcourir depuis Téhéran ou Ispahan.

D’autres églises anciennes subsistent en Iran : Saint Stepanos, datant du IXe siècle et située en Azerbaïdjan occidental (région de l’Iran, à ne pas confondre avec le pays voisin), à 15 kilomètres de la frontière arménienne, la chapelle de Dzordzor (XIVe siècle), également à l’ouest, l’église de la Sainte Mère de Dieu (XVIIIe siècle) à Tabriz et surtout la cathédrale Vank (XVIIe siècle), à Ispahan, lieu aujourd’hui emblématique de la communauté arménienne. L’église la plus grande de Téhéran, Saint Sarkis, construite en 1970, est le centre de la petite vie chrétienne d’Iran.

Bien évidemment, la grande œuvre de christianisation de la région par Saint Thadée et Saint Grégoire l’illuminateur, fut presque anéantie par l’invasion arabe du VIIe siècle. Les forces sassanides furent vaincues par les cavaliers d’Allah en 636 à la bataille de Qadisiyya. Ctésiphon, la capitale sassanide, tomba l’année suivante. Si la Perse ne s’arabisa pas, elle fut contrainte d’adopter l’islam sunnite, la religion du vainqueur.

Les adeptes du zoroastrisme, immédiatement persécutés, choisirent en partie l’exil en Inde, où subsistent encore aujourd’hui une petite communauté. Les chrétiens, comme toujours, subirent le statut de dhimi, les soumis, écrasés d’impôts et objets de multiples vexations.

C’est peu dire que les chrétiens ne regrettèrent pas l’empire sassanide. Ils n’avaient pas oublié la prise et le pillage de Jérusalem en 614, et le vol de la Vraie Croix qui suivit. L’empereur byzantin Heraclius entreprit une campagne pour La récupérer. Il vainquit le roi perse Chosroès à la bataille de Ninive en 627 et récupéra ensuite la relique qui fut solennellement remise à Jérusalem. Les amateurs d’art doivent aller à Arezzo en Italie admirer le cycle de la Vraie Croix peint par Piero de la Francesca dans le chœur de l’église Saint François où cet épisode est magnifiquement décrit.

Cette guerre entre Perses et Byzantins, qui fut assez meurtrière, les affaiblit militairement et cela aida les Arabes dix ans plus tard. Les chrétiens, finalement, passèrent de Charybde en Scylla. Persécutés occasionnellement par le zoroastrisme, ils le furent ensuite davantage par l’islam.

En 651, le dernier roi sassanide fut renversé et, dès lors, ce furent les Arabes qui dirigèrent l’Iran, d’abord par la dynastie des Omeyades depuis Damas, puis, celle des Abbassides, cent ans plus tard, depuis Bagdad. Mais les Abbassides sont loin et, progressivement, le monde perse reprit ses droits en Iran. De petites dynasties locales apparurent. Elles se gardèrent bien de remettre en cause la gouvernance officielle de Bagdad, mais dans les faits une certaine autonomie prévalut et la culture perse connut un retour en force.

La situation se complexifia, quand l’Iran oriental se détacha de l’Iran occidental. Une dynastie turcophone, qui régnait en Asie centrale, les Kwarezmiens, s’étendit et l’est de l’Iran passa sous son contrôle. Le pouvoir des Abassides de Bagdad devint de plus en plus théorique, même en Iran occidental, quasi autonome.

C’est alors que les Mongols de Gengis-Khan entrèrent en scène. A la suite d’un conflit avec les Kwarezmiens ils envahirent l’Iran oriental en 1221. Ils attaquèrent ensuite l’Iran occidental puis Bagdad qu’ils prirent en 1258 mettant ainsi fin à la dynastie des Abbassides.

Le pouvoir mongol se relâcha au bout d’un siècle et de petites dynasties locales prirent de l’importance. Elles étaient Perses ou Mongols, puis une nouvelle dynastie turco-mongol, les Timourides (issue de Tamerlan), s’imposa.

Elle dut à son tour s’effacer en 1501 au profit des Safavides qui organisèrent le grand tournant vers le chiisme. Cette nouvelle dynastie, à la fois Perse et Turcomane, notamment son armée, marqua l’Iran de façon décisive.

Hors sa partie militaire turcomane, la dynastie Safavide étaient issue d’un courant religieux proche du chiisme. C’est donc tout naturellement que leur premier roi, Ismaïl Ier, décida que l’Iran quitterait le sunnisme pour devenir une nation adepte du chiisme duodécimain.

Les conflits se multiplièrent avec l’Empire ottoman. Les deux pays se disputaient leur frontière commune et la décision d’Ismaël Ier d’intégrer le chiisme fut influencée par son désir d’échapper à l’emprise ottomane.

Le destin de l’Iran changea avec le règne du Shah Abbas de 1587 à 1629. Cet homme énergique modernisa le pays en profondeur. Il réforma l’armée, désormais au service du pays et non de telle ou telle tribu, il noua des liens commerciaux avec l’Angleterre, les Pays-Bas ou le Portugal, toujours dans le cadre du contournement de l’Empire ottoman et fit d’Ispahan une des plus belles villes du monde de l’époque.

Il fut aussi le maître d’œuvre de la déportation des Arméniens, arrachés à leur pays et « importés » de force en Iran. Abbas avaient deux objectifs : pratiquer la terre brûlée afin d’empêcher les Ottomans de s’appuyer sur les structures arméniennes pour progresser vers l’Iran et attirer les Arméniens à Ispahan pour bénéficier de leurs grandes compétences commerciales. Les conditions de cette déportation hivernale furent terribles et, sur 300 000 personnes, seulement la moitié arriveront à bon port, épuisés mais vivants.

Une majorité venait de la province du Nakhitchevan. Les conséquences furent implacables : vidée de ses Arméniens très majoritaires, la région fut peuplée d’Azéris musulmans. Aujourd’hui, elle appartient à l’Azerbaïdjan avec qui elle n’a aucune frontière commune. C’est une enclave volée à l’Arménie le long de la frontière iranienne (Carte du Nakhitchevan ?). Elle constitue en outre le début du corridor auquel la Turquie rêve pour rejoindre son allié azéri, donc la Mer Caspienne et enfin l’Asie centrale.

Malgré ces conditions terribles, les Arméniens, comme toujours s’adaptèrent très vite. Ils rétablirent leurs circuits commerciaux centrés sur la soie, les tapis et toutes sortes d’étoffes, toujours de haut niveau. Pour les encourager, Abbas, qui fut si dur avec eux, leur concéda beaucoup. Ils bénéficièrent rapidement d’une véritable autonomie politique et religieuse. Dans le vaste quartier qui leur avait été attribués, ils purent construire à leur gré, vivre à l’arménienne, nourriture et vin compris. Dans ce pays d’un islam strict, tout au moins en apparence, les Arméniens purent faire venir du vin, en faire commerce, officiellement entre eux puis officieusement avec les Iraniens. Aujourd’hui encore, le vin consommé clandestinement au pays des Mollahs vient des Arméniens.

Surtout, ils purent construire des églises et aller librement à la messe. La plus célèbre est la cathédrale Vank. L’heureux visiteur d’Ispahan peut s’y rendre en toute quiétude. Il quitte l’Ispahan chiite et pénètre dans ce quartier si reposant, admirant les églises, pouvant (enfin !) prendre un verre dans un café et admirer des commerces modernes. Un autre monde, si près de l’autre. Cette cathédrale, à l’architecture agréable, est célèbre pour ses fresques. Le rare visiteur occidental les jugera intéressantes, mais ne sera pas ébloui et les trouvera sans doute un peu naïves. Ce n’est pas le cas des Arméniens qui viennent en nombre, d’Iran et d’Arménie, admirer le travail de leurs ancêtres déportés. Le plus surprenant est d’y voir de nombreux chiites avec beaucoup de femmes intégralement voilées, d’autres moins lourdement camouflées. Que pensent-elles la tête levée vers les scènes de la vie du Christ ou celles du Jugement dernier ?

En quittant cette cathédrale emblématique de la présence chrétienne, il faut entrer dans un des magasins consacrés aux tapis. Les plus célèbres d’Iran sont là. Des milliers de tapis de soie ou de laine sont exposés et de riches visiteurs achètent pour des sommes parfois considérables. Les Arméniens seront toujours des commerçants hors pair, don qui leur permet de se relever, toujours et partout. Ils sont 100 000 au pays des mollahs et vivent en toute tranquillité, bénéficiant même d’un siège au Parlement.

La dynastie safavide disparut à son tour en 1722.Les dynasties afsharide (1736-1796), puis Zand (1751-1794) s’imposeront brièvement, chacune sur une portion du territoire iranien, avant que la célèbre dynastie Qajar ne s’installe progressivement (1789-1925), sur l’ensemble du territoire cette fois.

Les Qajar, d’origine turque, transférèrent la capitale à Téhéran. Ils poursuivirent la modernisation du pays entamée par les Safavides. Toutefois la pression des Anglais et des Russes se fit de plus en plus forte. Les Iraniens ne surent pas empêcher la Russie de poursuivre ses conquêtes vers le sud et se résigna à leur abandonner la totalité du Caucase. Ils s’installèrent également dans le nord de l’Iran, obtenant des concessions de chemins de fer.

Les Anglais étaient très présents dans le sud. Ils obtinrent des concessions très avantageuses pour les chemins de fer, le tabac, ce qui provoqua d’importants émeutes, les banques et le pétrole. Sans consulter le Shah, l’Angleterre et la Russie passèrent même un accord en 1907 se partageant l’Iran en zones d’influence. Cette dépendance croissante finit par provoquer une réaction dans de nombreux pans de la société iranienne, notamment les intellectuels et les commerçants. Elle déboucha sur la révolution constitutionnaliste (1906-1911) qui permit l’instauration d’une constitution, la création d’un parlement et la liberté de la presse. L’affaire finit par échouer, mais elle avait ébranlé toute la société et mis au jour une grande aspiration à la fin du régime autoritaire.

Toutefois, la découverte du pétrole en 1908 ne fit que renforcer l’emprise des Anglais, découvreurs de la nappe. Ils s’octroyèrent la quasi-totalité des bénéfices et créèrent l’Anglo-Persian Oil Company, ancêtre de la British Petroleum (BP).

L’omniprésence anglaise et la décadence de la dynastie qajar finirent par lasser les Iraniens. En 1921, l’armée déclencha un coup d’Etat. A sa tête, un officier ambitieux, Reza Khan. En 1925, il se fit proclamer Shah et prit le nom de Pahlavi, nom perse qui signifie moyen-perse, langue parlée pendant des siècles en Iran. Ainsi naquit la dynastie des Pahlavi qui régna de 1925 à 1979.

Dans l’intervalle, la petite présence chrétienne fut renforcée par quelques milliers d’Assyro-Chaldéens venus d’Irak en 1915, fuyant le génocide qu’ils subissaient en même temps que les Arméniens. Ils s’installèrent principalement dans l’ouest de l’Iran, non loin des communautés arméniennes historiques, et sont aujourd’hui entre 5 et 10 000 mille.

Lorsqu’éclata la seconde guerre mondiale, Reza Shah Pahlavi adopta une position neutre ce qui inquiéta les alliés. L’Iran avait du pétrole, nerf de la guerre, et était limitrophe de l’Union soviétique qu’il fallait pouvoir ravitailler en toute sécurité.

Anglais et Soviétiques se mirent d’accord pour envahir l’Iran en 1941, les premiers depuis l’Irak, qu’ils contrôlaient alors, les seconds par le nord. Reza Shah fut déposé, envoyé en exil et les alliés choisirent son fils Mohamed Reza pour lui succéder. Il avait 21 ans et accepta sans sourciller ce trône choisi pour lui par les ennemis de son pays.

Après la seconde guerre mondiale, le sentiment nationaliste ne fit que croître dans tout le pays. Un député, Mohammad Mossadegh, prit la tête du mouvement parlementaire favorable à la nationalisation du pétrole, spolié par les Britanniques. Il eut gain de cause en 1953 et les députés votèrent cette nationalisation malgré l’opposition du Shah qui fut obligé de nommer Mossadegh premier ministre aussitôt après. Dépassés, les Anglais firent appel aux Américains qui optèrent pour le coup d’état. Ce fut l’opération Ajax, une des rares opérations de renversement d’un gouvernement revendiquée par la CIA, sans doute pour l’exemple. Un roman de bonne qualité, La librairie de Téhéran, de Marjan Kamali, raconte le déroulement de cette opération (leslivresdantoine.com).

Le Shah, craignant pour sa vie, s’enfuit en Irak, puis à Rome. Après la réussite du coup d’Etat, il put rentrer. Mais c’était tout de même la seconde fois qu’il pouvait s’assoir sur le trône grâce à une intervention étrangère, occidentale qui plus est. Cela resta conne une tâche tout au long de son règne.

Dès lors, l’Iran fut dirigée avec une poigne de fer et Mohamed Reza ne nomma plus jamais un premier ministre nationaliste. Il fut un fidèle allié des Etats-Unis et d’Israël, laissant ainsi la porte ouverte à une contestation croissante alimentée par le clergé chiite. Ce dernier vit ses prérogatives rognées, en particulier dans le domaine de l’éducation. Mais son influence resta forte, notamment dans le monde rural. La bourgeoisie urbaine était fidèle au régime, mais d’autres forces menaient une opposition active comme les communistes du Tudeh.

En 1971, à l’apogée de sa puissance, le Shah décida l’organisation de somptueuses fêtes organisées dans les belles ruines de Persépolis en l’honneur du 2500e anniversaire de l’Empire perse. Une anecdote à propos de ces fêtes fit le tour du pays : un avion français avait été affrété pour apporter un repas préparé par Maxim’s. Ce fut un dîner grandiose réunissant des centaines d’invités prestigieux. Les guides le racontent encore en faisant visiter Persépolis.

Arrêté puis exilé dès 1963 pour son opposition à l’occidentalisation de l’Iran, l’ayatollah Khomeini devint progressivement la figure de proue de l’opposition au Shah. Il vécut en Irak (pays majoritairement chiite) jusqu’en 1978 puis il fut expulsé par Saddam Hussein. Accueilli par la France, il s’installa dans un pavillon de Neauphle-le-Château dans les Yvelines.

A partir de 1978, dans un contexte d’inflation et d’appauvrissement non seulement des zones rurales mais même des classes moyennes citadines, des manifestations éclatèrent dans toutes les grandes villes. Elles prirent de plus en plus d’ampleur malgré la répression, assez hétérogène d’ailleurs. Le 8 septembre, un grand rassemblement à Téhéran fut très durement réprimé. Il y eut des centaines de morts. Une grève générale éclata alors et le processus devint hors de contrôle. Les Américains, comme d’habitude, lâchèrent leur allié et conseillèrent au Shah de quitter le pays. N’ayant plus le choix, malade, il le fit et Khomeiny revint triomphalement en février 1979.

L’Iran bascula alors dans une théocratie totalitaire. Les partis d’opposition furent interdits et un répression féroce s’abattit sur le pays. Des milliers de personnes furent pendues. Un très bon roman, Aria, de Nazanine Hozar, raconte cette période terrible.

Les Américains avaient abandonné leur allié, espérant poursuivre leur alliance avec ce pays stratégique. C’était mal connaître les mollahs. Ils profitèrent de l’ambiance très anti-américaine pour organiser l’assaut contre l’ambassade des Etats-Unis. Les employés pris en otage restèrent captifs plus d’un an. Les Américains se vengèrent en poussant l’Irak de Saddam Hussein à attaquer l’Iran. Ce conflit dura huit ans, se solda par un match nul et fit un million de morts pour rien.

L’Iran s’intéressait au nucléaire depuis longtemps. Le haut niveau de ses ingénieurs lui permit de progresser rapidement. Le but était bien sûr d’acquérir la capacité nucléaire pour son électricité, très défaillante, mais aussi le nucléaire militaire. Inquiets, les pays occidentaux négocièrent un accord avec Téhéran, profitant du passage au pouvoir du mollah Rohani plus modéré que ses congénères. L’accord fut signé à Vienne en 2015.