Fin de vie : Mesdames et Messieurs les députés, soyez à la hauteur des attentes des premiers concernés : Il n’est que temps

Communiqué du collectif Pour un Accompagnement Soignant Solidaire (PASS), créé en septembre 2023 animé par la volonté de faire entendre une voix soignante différente de celle qui s’exprimait alors comme étant majoritairement opposée à l’ouverture d’une aide à mourir. Il est constitué de plus de 120 soignants, médecins, infirmiers, de spécialités diverses, répartis sur tout le territoire, en ville comme à l’hôpital, tous confrontés à des situations de fin de vie de personnes atteintes de pathologies graves et incurables dont les souffrances ne peuvent être apaisées dans le cadre législatif actuel. Les soignants qui le constituent s’expriment en leur nom, indépendamment des institutions ou sociétés savantes qui les représentent :

Nous, citoyennes et citoyens de la Convention citoyenne sur la fin de vie, qui, après un long travail collectif, pluraliste et démocratique, et reconnude qualité par les parlementaires et le gouvernement, avons acté à plus de 76 % que l’aide à mourir devait être accessible aux personnes malades qui le souhaitaient et qui se retrouveraient dans des situations de souffrance inapaisable en fin de vie,

Nous, associations de personnes malades et de leurs proches, qui vivons, accompagnons au quotidien et recueillons les témoignages de parcours marqués par des souffrances vécues comme insupportables,

Nous, soignantes et soignants de disciplines plurielles, qui, dans nos pratiques professionnelles, avons constaté les limites de la loi Claeys-Leonetti dans certaines situations de souffrance que la médecine n’est pas en mesure de soulager, et qui n’avons pas pu accompagner certaines personnes malades comme elles nous le demandaient,

Nous, infirmières et infirmiers, qui plaçons au cœur de notre pratique une approche du soin centré sur la personne, qui respecte la volonté de la personne malade et qui se veut attentive surtout à ce qu’elle peut ou ne peut plus supporter,

Nous souhaitons, à la veille de l’examen en deuxième lecture par l’Assemblée nationale de la proposition de loi relative à l’aide à mourir, porter un message commun.

Nous avons en partage une exigence fondamentale : placer la personne malade au centre de la réflexion, dans le respect de son autonomie, de sa conception de la dignité et de ce qu’elle dit de sa propre souffrance.

La demande d’être accompagné à mourir par un geste médical létal existe. Elle est portée par des personnes vivant avec des affections graves et incurables, souvent depuis de nombreuses années, et qui arrivent à un moment de leur parcours où elles se trouvent confrontées à des souffrances qu’elles jugent insupportables, malgré les dispositifs d’accompagnements existants, notamment des soins palliatifs de qualité.

Cette demande doit être entendue, considérée et traitée avec sérieux, sans caricature ni instrumentalisation. Elle appelle à dépasser lesdivisions idéologiques et les réticences personnelles.

Elle appelle humilité et écoute des personnes concernées, d’autant plus que l’aide à mourir ne s’appliquera qu’à leur seule demande.

Après un examen chaotique au Sénat, qui a déplacé le débat hors des réalités vécues, nous demandons que la représentation nationale soit à la hauteur de la situation de souffrance sans issue vécue par nos concitoyennes etconcitoyens. Trois ans de débats nous ont appris que cette question ne peut ni ne doit se résumer à une opposition entre les soins palliatifs et l’aide active à mourir : nous attendons aujourd’hui de la discussion parlementaire qu’elle se concentre pleinement sur le corps du texte et qu’elle prenne en compte l’ensemble des parties prenantes.

Oui, il existe des médecins, des infirmières et infirmiers prêtsà accompagner lespersonnes malades et à soutenir leurs proches dans un dispositif d’aide à mourir. Leur conception du soin, leur expérience de terrain et leurs propositions pour sécuriser et améliorer ce texte doivent être entendues autant que celles des soignantes et soignants qui y sont opposés. Nos concitoyennes et concitoyens ne méritent pas que le débat soit confisqué par une minorité qui ne fait entendre qu’une seule parole doctrinaire.

Non, les citoyennes et les citoyens ne sont pas illégitimes dans leurs demandes sous prétexte qu’ils seraient « bien portants », non concernés ou portés par des considérations individualistes ou validistes. La Convention citoyenne sur la fin de vie a constitué un exercice démocratique exemplaire, fondé sur l’information, la délibération, l’écoute de personnes expertes et concernées, et le respect de la pluralité des points de vue.

Et non, les personnes malades ne sont pas des « objets de soin » vulnérables qu’il faudrait protéger, y compris contre elles-mêmes : ce sont des sujets de droit, capables d’exprimer une volonté éclairée et de dire ce qu’ils peuvent ou non encore supporter. La fin de vie n’est pas un concept abstrait pour elles, mais une question qui s’inscrit dans un vécu avec la maladie et un parcours de prise en charge, le leur. Leur parole n’est pas émotionnelle par nature : elle est un savoir issu de l’expérience vécue où la vraie vulnérabilité, c’est surtout de ne pas être écouté. L’argument de la vulnérabilité dans ce débat, c’est encore l’expression d’un paternalisme médical latent.

Il est désormais indispensable de dépasser les oppositions idéologiques stériles pour engager un travail approfondi, rigoureux et constructif. Nous attendons de cette deuxième lecture qu’elle permette :

- D’améliorer encore le texte afin qu’il soit clair, sans ambiguïté, cohérent et applicable ;

- De sécuriser la procédure pour prévenir toute dérive et garantir un cadre strict, éthique et protecteur, tant pour les personnes malades que pour les équipes soignantes qui les accompagneront ;

- D’examiner la question centrale des conditions d’accès, au regard des situations réelles et des besoins des personnes malades qui portent aujourd’hui cette demande d’aide à mourir, afin que ce futur droit réponde aux attentes des principaux concernés

- De s’assurer que soit développée pour l’ensemble des soignants une formation à l’accompagnement de la fin de vie, incluant l’aide à mourir, pour que soit diffusée une culture palliative respectueuse de la diversité des projets de fin de vie des personnes malades dans tout le système de santé français ;

- De s’assurer que l’acquisition de ces compétences techniques et relationnelles soient régulières et actualisées en y incluant l’accès à des sessions d’analyse des pratiques et au processus de réflexion éthique ;

- De promouvoir un environnement de travail, quel que soit le contexte de soins, qui soit favorable à la bonne mise en œuvre de ce dispositif tant pour les soignantes que pour les personnes concernées et leurs proches, et de prévenir toute attitude de stigmatisation ou d’ostracisme à l’égard des soignant.es qui accompagneront les personnes dans un parcours d’aide à mourir.

Nous, organisations qui représentons les personnes concernées, leurs proches et les équipes soignantes qui les accompagnent, attendons un travail parlementaire exemplaire, à la hauteur des souffrances qui demeurent inapaisées et ignorées dans notre pays.

«J’ai fait 15 ans d’études pour qu’on me demande de proposer la mort à des patients»

Delphine Prénat-Molimard s’indigne dans l’émission «Points de Vue» :

«Je suis en colère car j’ai fait 15 ans d’études pour qu’on me demande de proposer la mort à des patients».

«Même si ce n’est pas le soignant qui injecte le produit létal directement au patient, on reste complice quelque part. On est là pour permettre cela. Ce n’est pas la place du soignant».

Cet acte qui va «à l’encontre de la logique de soignant» s’illustre au Canada où l’euthanasie a été autorisée en 2016 :

«Selon une enquête, avant la légalisation de l’euthanasie, 70% des médecins – toutes disciplines confondues – étaient favorables à une évolution de la loi».

Pourtant aujourd’hui, comme elle l’affirme, «même pas 3% de ces soignants la pratiquent». L’euthanasie représentait à elle seule près de 5% des décès du pays en 2023.

«C’est une chose de déclarer qu’on est partant et c’en est une autre de le faire».

Le R.N d’Orange, favorable à la construction d’une mosquée

À Orange, lors du débat organisé par le journal La Provence le 11 février pour les élections municipales, le tête de liste RN Jean-Dominique Artaud a déclaré qu’il était favorable à la construction d’une mosquée à Orange, protégée par les caméras de vidéo-surveillance communales…

Cet article est une tribune libre, non rédigée par la rédaction du Salon beige. Si vous souhaitez, vous aussi, publier une tribune libre, vous pouvez le faire en cliquant sur « Proposer un article » en haut de la page.

Les personnes sous tutelle seront-elles éligibles à l’euthanasie ?

L’Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) Médecins Libéraux d’Île-de-France représente près de 20 000 médecins libéraux franciliens. Dans un message adressé aux députés, l’URPS souligne avoir pris connaissance des amendements déposés en commission, visant à exclure du dispositif les personnes placées sous tutelle, notamment l’amendement AS9. Dans la perspective de la séance publique, l’URPS soutient toujours cet amendement.

En effet, les médecins libéraux sont quotidiennement confrontés à l’accompagnement de patients particulièrement vulnérables, dont la volonté peut être influencée par de multiples facteurs : dépendance, peur de peser sur leurs proches, pressions implicites, contexte social ou patrimonial. L’expérience médicale montre par ailleurs que les souffrances physiques et psychologiques s’entremêlent et que l’expression du désir de mourir peut évoluer dans le temps, en particulier chez les personnes les plus fragiles.

En outre, l’ouverture de l’aide à mourir aux personnes sous tutelle ferait peser un risque de dérive sociétale. L’exemple canadien invite ainsi à la prudence : huit ans après la légalisation de l’aide à mourir, près de trois Canadiens sur dix estiment désormais que la pauvreté ou le sans-abrisme devraient constituer des critères d’éligibilité au dispositif (voir le sondage). Les Français eux-mêmes, selon l’étude OpinionWay pour la Fondapol, redoutent l’application de la proposition de loi aux plus vulnérables (dont les personnes les plus fragiles, physiquement ou psychologiquement, 52% contre 35%).

Pour ces raisons, les représentants des médecins libéraux franciliens appellent la représentation nationale à exclure les personnes placées sous tutelle du dispositif d’aide à mourir.

Artistes et politique : la fin du moralisme dans le showbiz ?

L’image de la semaine :

Le “complot Epstein” est devenu réalité

Pourquoi les médias cachent-ils qu’Emmanuel Macron est mentionné plus d’une centaine de fois dans les mails d’Epstein ? Pourquoi personne ne fait les liens avec les relations de Jack Lang et sa fille Caroline ? Pourquoi Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale écarte d’office toute enquête parlementaire sur l’affaire Epstein ? Et enfin, pourquoi les journalistes n’évoquent pas les scandales pédophiles avérés en réduisant l’affaire à un fait divers ? On fait le point sur les ramifications françaises de cette affaire sordide et le mur de silence qui protège les élites.

Le dossier du jour :

Artistes et politique, la fin des leçons de morale ?

Bénabar et Julien Doré brisent le tabou du monde culturel en refusant le “barrage républicain” ou la dictature du “bon” vote. Une nouvelle génération d’artistes ose défier l’injonction médiatique des artistes engagés forcément à gauche. Analyse d’un basculement culturel majeur : celui de la dépolitisation !

Les pastilles de l’info :

– Élise Lucet, pas si “cash” sur ses revenus, sur le grill de Charles Alloncle

– Amélie de Montchalin à la Cour des comptes : le conflit d’intérêt institutionnalisé

– Le gouvernement emploie les moyens antiterroristes contre les “masculinistes”

– Delphine Ernotte et les notes d’hôtel : 110 000 € de frais de luxe à Cannes

Portrait piquant : Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions dans la tourmente

Rome conditionne un dialogue avec la Fraternité Saint-Pie X à la suspension des ordinations épiscopales

Communiqué du Dicastère pour la Doctrine de la Foi, concernant la rencontre entre le Préfet du Dicastère pour la Doctrine de la Foi et le Supérieur général de la FSSPX :

Le 12 février 2026, s’est tenue au Dicastère pour la Doctrine de la Foi une rencontre cordiale et sincère entre le Préfet, S. Ém. le cardinal Víctor Manuel Fernández, et le Supérieur général de la FSSPX, le Révérend Don Davide Pagliarani, avec l’assentiment du Saint-Père Léon XIV.

Après avoir clarifié certains points présentés par la FSSPX dans diverses lettres, envoyées notamment entre 2017 et 2019 — parmi lesquels la question de la volonté divine concernant la pluralité des religions —, le Préfet a proposé un parcours de dialogue spécifiquement théologique, fondé sur une méthodologie précise, portant sur des thèmes qui n’ont pas encore reçu une clarification suffisante, tels que la différence entre l’acte de foi et « l’obéissance religieuse de l’intelligence et de la volonté », ou encore les divers degrés d’adhésion requis par les différents textes du Concile œcuménique Vatican II et leur interprétation. Parallèlement, il a été proposé d’aborder une série de sujets énumérés par la FSSPX dans une lettre du 17 janvier 2019.

Ce parcours aurait pour objectif de mettre en évidence, dans les questions débattues, les minima nécessaires à la pleine communion avec l’Église catholique et, par conséquent, de définir un statut canonique pour la Fraternité, ainsi que d’autres aspects qui devront être approfondis ultérieurement.

Le Saint-Siège a rappelé que l’ordination d’évêques sans mandat du Saint-Père — qui détient une autorité ordinaire suprême, pleine, universelle, immédiate et directe (cf. CDC, can. 331 ; Const. dogm. Pastor aeternus, chap. I et III) — impliquerait une rupture décisive de la communion ecclésiale (schisme), avec de graves conséquences pour la Fraternité dans son ensemble (Jean-Paul II, Lett. ap. Ecclesia Dei, 2 juillet 1988, nn. 3 et 5c ; Conseil pontifical pour les textes législatifs, Note explicative, 24 août 1996, n. 1).

Par conséquent, la possibilité d’engager ce dialogue suppose que la Fraternité suspende la décision des ordinations épiscopales annoncées.

Le Supérieur général de la FSSPX présentera la proposition à son Conseil et transmettra sa réponse au Dicastère pour la Doctrine de la Foi.

En cas de réponse positive, les étapes, les phases et les procédures à suivre seront établies d’un commun accord.

Il est demandé à toute l’Église d’accompagner ce chemin, spécialement dans les temps à venir, par la prière à l’Esprit Saint. C’est Lui le principal artisan de la véritable communion ecclésiale voulue par le Christ.

Une affiche pro-vie au sein du Parlement européen

L’affiche est signée Geadis Geadi, député européen de Chypre, élu du Front populaire national. Au Parlement européen il fait partie du groupe ECR (Conservateurs et réformistes européens) qui est donc également responsable de l’affiche. Ce groupe, qui était celui des conservateurs britanniques avant le Brexit, est surtout aujourd’hui celui des Frères d’Italie et du PïS polonais. Le président du groupe est actuellement le Polonais Patryk Jaki.

Cette affiche répond modestement à celle de la gauche, en décembre dernier (Mon corps, ma voix, mon choix), dont personne n’avait demandé le retrait.

🚨 ALERTE – 6 députés du groupe des Conservateurs et Réformistes européens ont déployé une banderole pro-vie au Parlement Européen pour s’opposer à l’initiative My voice my choice, validée par l’UE pour promouvoir un droit à l’avortement sans frontière. @Frontieresmedia pic.twitter.com/DklOYzNLwz

— David Alaime (@DavidAlaime) February 12, 2026

Socrate, Hippocrate et la doctrine de droit naturel

De Marie-Thérèse Avon-Soletti, Docteur en Droit, Maître de conférences honoraire d’histoire du droit:

Faire connaître la doctrine de droit naturel devient une nécessité dans un moment où les nouvelles idéologies, toujours changeantes sur la forme mais toujours aussi mortifères sur le fond envahissent la société et les esprits.

Le personnage central du courant de droit naturel est Socrate, philosophe grec du Ve siècle avant Jésus-Christ. Même s’il entre dans une lignée de philosophes, il devient le point central d’un courant, le courant de droit naturel socratique, qui enseigne que la vérité est au centre de de tout être humain et de toute cité si on veut parvenir au bien de la personne et de la cité, et que le moyen le plus sûr d’y parvenir est la loyauté.

Pour Socrate, le centre : la vérité, le moyen : la loyauté. À ces deux conditions, le but sera le bien.

Voilà ce qu’enseigne Socrate tout au long de sa vie. Il sera condamné à mort en grande partie pour cet amour de la vérité qui le mettait nécessairement en opposition avec les sophistes, les démagogues de son temps, pour lesquels le but recherché était la domination de la cité par le moyen de la manipulation des foules, le centre étant la satisfaction de leur volonté personnelle.

Pour les sophistes, le centre : la volonté de l’homme, le moyen : le mensonge, le but : la domination.

Depuis toujours, ces deux courants coexistent et se heurtent, avec bien souvent une victoire des sophistes. Pourtant, les plus belles périodes de la vie des hommes dépendent de cet attachement d’une minorité à ce courant de droit naturel. Un des exemples les plus flagrants est celui d’Hippocrate qui suit le courant de droit naturel et le développe dans l’espace puis dans le temps par le serment qu’il demande de prononcer à tous les docteurs qui suivent son principe de combat exclusif pour la vie : le serment d’Hippocrate.

Un docteur est fait pour soigner, soulager, aider, et, quand il le peut, guérir. Mais, en aucune façon, il ne doit nuire à son patient ou à ceux qui l’entourent. Très combattu à son époque par tous ceux qui s’intéressaient plus à leur profit personnel qu’au bien du patient, Hippocrate résiste et forme une école qui exige de chaque médecin la promesse de tenir bon dans le combat pour la vie contre la mort, école de pensée qui se pérennisera, malgré quelques éclipses, jusqu’au dernier tiers du XXe siècle parmi les médecins de la civilisation grecque, de la chrétienté puis du monde entier.

La guerre entre le courant socratique et les sophistes se poursuivant de nos jours, c’est ce serment qui est aussi férocement combattu que l’a été Socrate en son temps. Quel que soit le nom donné à l’acte, le fait de demander à un médecin de mettre à mort un être vivant innocent, impose de trahir le serment d’Hippocrate et de renoncer à combattre exclusivement pour la vie. C’est ce combat de la vie contre la mort qui est l’enjeu de notre époque. Il ne faut pas s’y tromper, certains aiment la mort, surtout la mort des autres d’ailleurs, et cette volonté est tellement forte, soutenue par tellement de moyens, qu’elle est entrée dans la législation de pays toujours plus nombreux qui croient obéir à des motivations sociales ou sentimentales, mais qui en réalité, obéissent aux sophistes de notre époque, aux sophistes qui œuvrent à chaque époque.

Si les hommes n’ont plus le courage de vivre en cas de difficultés même majeures, ils n’auront plus le courage, ni de s’entraider, ni de se perpétuer, ni de créer. Car tout est lié en réalité, la mort des êtres humains mais aussi des esprits et de la société.

Le combat pour le droit naturel est le combat de la vie contre la mort. Il faut tenir bon contre les tentations du désespoir, refuser de se laisser dominer par la volonté des hommes pour ne s’attacher qu’à la vérité car «la vérité vous rendra libres» (in Saint Jean 8, 32). «Je ne cherche que la vérité» proclame Socrate, c’est un «combat qui vaut … tous les combats de ce bas monde» (Platon Gorgias 526, d-e).

Le Maître de la Terre

Suite à un article intitulé « La fin de la paysannerie » paru le 22 novembre 2025 sur le site du Salon Beige, un lecteur m’avait laissé en commentaire une proposition de lecture. Il s’agissait du « Maître de la terre », un roman écrit en 1906 par Hugh Benson, un prêtre catholique. * *

Dans cet article, je faisais allusion à une réunion qui s’était tenue entre Emmanuel Macron et les représentants des syndicats agricoles en pleine crise du Mercosur. Le lendemain de cette rencontre, Pierre Guillaume Mercadal avait confié sur les réseaux sociaux :

« Hier soir, je suis rentré chez moi et j’en avais mal au ventre. Un mélange de tristesse et de rage difficile à expliquer tellement ce que j’ai vu et entendu m’a dégoûté. Je ne suis pas facilement impressionnable, mais Emmanuel Macron m’a impressionné. Sincèrement, j’ai eu l’impression de rencontrer le Diable. Je n’ai pas de mot pour vous expliquer ce que ça m’a fait. J’ai eu l’impression de rencontrer quelqu’un qui n’était pas humain. Il a un pouvoir de persuasion particulièrement fort. »

De toute évidence, cette description de notre si cher Président évoquait aux yeux du lecteur de mon article, le personnage central du roman d’anticipation de Hugh Benson. En effet, Emmanuel Macron et « Le Maître de la terre » semblent sortis d’un même moule : de parfaits communicants, totalement insensibles aux critiques et capables de mentir avec un aplomb déconcertant. De purs produits McKinsey !

L’un comme l’autre sont prêts à revêtir le rôle de l’Antéchrist même si notre Président paraît un peu juste de carrure et de maturité pour une telle mission. Mais au-delà de la ressemblance entre le personnage de l’Antéchrist et notre Président, ce roman donne une vision originale de la fin du monde. Pour l’auteur, cette période devrait être l’occasion de violents affrontements entre chrétiens et humanistes !

Alors que la plupart des gens s’attendent à une lutte entre le bien et le mal, entre Christ et Satan, Hugh Benson imagine la fin des temps comme un conflit entre deux camps du bien.

Habituellement, on présente Satan affublé de deux cornes et d’une queue crochue, on l’imagine comme une sorte de monstre abominable habitant au cœur des flammes. Aux yeux de Hugh Benson, c’est au contraire un séducteur capable de se faire passer pour quelqu’un de bienveillant : les véritables ennemis de Dieu sont pétrit de bons sentiments. Ils cherchent à bâtir un monde au service de l’humanité. D’après eux, le droit à l’avortement, le mariage pour tous, l’aide à mourir, la censure des réseaux sociaux sont des lois conçues pour le bien des peuples !

Malheureusement pour eux, des chrétiens s’opposent régulièrement à ce monde sans Dieu. On l’a vu récemment avec la loi sur l’aide à mourir : quelques croyants déterminés ont fait reculer pour un temps ce projet mortifère. Mais en s’opposant ainsi au progrès, ces croyants deviennent les pires ennemis de l’Humanisme et doivent être combattus par tous les moyens. Un passage du roman de Hugh Benson illustre parfaitement cette situation :

« Est-ce vrai, demanda-t-elle que tous les hommes vont être interrogés sur leur croyance en Dieu, et tués s’ils avouent cette croyance ?

Tu emploies des termes bien durs, répondit Olivier. Voici la vérité : le monde à présent est un et non divisé. L’individualisme est mort lorsque notre Président est devenu le maître de la terre après avoir été élu démocratiquement. Eh bien, maintenant que tout cela s’est produit, le monde doit adopter une morale nouvelle. Nous sommes obligés de veiller à ce que le progrès puisse continuer sans entrave, à ce que tous les membres soient en bonne santé. Si votre main vous offense, coupez-là, disait Jésus. C’est exactement ce que nous disons. Lorsque quelqu’un affirme qu’il croit en Dieu, c’est le pire des crimes concevables désormais. Cependant, il ne s’agit nullement d’employer la violence, tout se passera de la façon la plus douce et la plus compatissante. Toi-même, tu as approuvé nos institutions d’euthanasie. C’est à ces procédés charitables que l’on aura recours. »

Comme on le voit dans cet extrait, les humanistes se débarrassent des croyants afin de bâtir sans encombre « Leur meilleur des mondes ». Par charité humaine, ils choississent d’utiliser l’euthanasie pour les faire disparaître en douceur !

Aujourd’hui, sous couvert de générosité ou d’altruisme, ils sont capables de provoquer de véritables catastrophes. Dans leur monde sans Dieu, ils commettent les pires abominations tout en étant persuadés d’oeuvrer pour le bien de l’humanité !

* * Journal d’un croyant de 2025 – La fin de la paysannerie ?

Cet article est une tribune libre, non rédigée par la rédaction du Salon beige. Si vous souhaitez, vous aussi, publier une tribune libre, vous pouvez le faire en cliquant sur « Proposer un article » en haut de la page.

L’UE ne doit pas financer le trajet des femmes européennes pour avorter où elles le souhaitent

Le 25 février 2026, la Commission européenne rendra sa décision sur l’initiative «Ma Voix Mon Choix» (My Voice My Choice). La demande de cette initiative est scandaleuse: financer le trajet des femmes européennes pour avorter où elles le souhaitent.

Ainsi, une Française enceinte entre 14 et 22 semaines de grossesse, et qui serait donc hors délai légal pour une IVG en France, pourrait voyager aux Pays-Bas et y avorter légalement avec un financement de l’Union européenne (UE). Une Polonaise dont l’enfant serait trisomique et qui souhaiterait avorter pour cette raison, ce qui est illégal en Pologne, pourrait venir en France pour le faire, avec un financement de l’UE.

À terme, cela aurait pour effet prévisible de détruire toute limite ou prévention à l’avortement pour aligner les législations sur les pays les plus laxistes. C’est d’ailleurs l’objectif assumé des initiateurs de My Voice My Choice.

Aujourd’hui, Grégor Puppinck, Directeur du Centre européen pour le droit et la justice (ECLJ), a envoyé une lettre à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne; à Stéphane Séjourné, ancien ministre français et vice-président de la Commission; ainsi qu’aux vingt-cinq autres Commissaires européens pour dénoncer cette stratégie pro-avortement ainsi que l’atteinte à la souveraineté des États sur cette question.

Vous pouvez vous aussi leur écrire, avec vos mots, votre expérience et votre conviction sur la question de l’avortement:

[email protected] ; [email protected]

La lettre de l’ECLJ aborde plusieurs questions techniques. L’ECLJ a rappelé l’absence de compétence de l’UE en matière d’avortement et à l’inverse, l’existence d’une compétence pour soutenir la maternité. Ce sujet a été soulevé lors d’une conférence au Parlement européen :

Cette lettre dévoile aussi les financements de My Voice My Choice, que ses initiateurs ne revendiquent pas parce qu’ils n’en sont pas fiers. Sur ce sujet aussi, l’ECLJ est intervenu au Parlement européen.

Au cours de ces deux conférences, six femmes avaient témoigné sur leurs IVG. Certains de ces témoignages bouleversants sont rassemblés sur une Playlist de la chaîne YouTube de l’ECLJ. L’une de ces femmes, Charlène, a déposé le 27 janvier 2026 une pétition au Parlement européen, dont l’objet est de «renforcer le soutien à la maternité et protéger la dignité des femmes et des enfants à naître dans l’Union européenne».

Cette pétition s’appuie sur l’article 33 de la Charte des droits fondamentaux et correspond à un mécanisme prévu à l’article 227 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La pétition sera examinée par une commission du Parlement européen, qui décidera des suites législatives à lui donner. Deux excellents députés membres de cette commission avaient justement invité Charlène à témoigner au Parlement européen: il s’agit du Maltais Peter Agius (PPE) et de l’Italien Paolo Inselvini (ECR).

Cette lettre, ces conférences, la pétition de Charlène et les courriels que vous enverrez aux Commissaires doivent montrer à l’UE que la «société civile», si souvent invoquée pour justifier des demandes sociétales, est aussi pro-vie.

Jusqu’à présent, aucune initiative européenne n’a dépassé les près de 2 millions de signatures de One of us, une pétition de 2014 demandant la protection de l’enfant à naître dès sa conception. La Commission européenne avait alors balayé cette initiative, au motif que l’UE n’avait pas de compétence en la matière. Il serait cohérent qu’elle applique le même principe pour l’initiative: «My Voice My Choice.»

Tout ce travail permet:

✔ de donner une visibilité médiatique et institutionnelle aux femmes victimes de l’avortement, jusqu’alors ignorées,

✔ de rappeler aux élus européens que les États membres de l’Union européenne ne leur ont jamais délégué la compétence de légiférer en matière d’avortement,

✔ de plaider en faveur d’une politique de prévention.

Avortement tardif (IMG) pour « détresse psycho-sociale »

Chaque année, en France, environ 150 femmes font une demande d’interruption médicale de grossesse (IMG) pour « détresse psycho-sociale ». Une étude sur le sujet vient d’être publiée dans la revue Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie.

L’IMG permet l’avortement jusqu’à la naissance de l’enfant.

Alors que 88% des Centres Pluridisciplinaires de Diagnostic Prénatal (CPDPN) indiquent recevoir les patientes « systématiquement », seuls 15 centres disposent d’un parcours d’évaluation. Après évaluation, plus de la moitié d’entre eux indiquent accepter « majoritairement » les demandes d’IMG pour « détresse psycho-sociale ». Les motifs invoqués le plus fréquemment sont une grossesse issue d’un viol, une « détresse psychologique majeure », un « contexte de violences », ou encore « le jeune âge de la patiente ».

En matière d’IMG pour « détresse psycho-sociale », il n’existe pas de recommandation sur le parcours d’évaluation, soulignent les médecins. Dès lors « la subjectivité peut intervenir de façon encore plus importante que dans le cas d’une pathologie somatique, et les avis divergents peuvent parfois être source de tensions dans les équipes ».

Lors des derniers débats de la loi de bioéthique, les députés avaient tenté d’introduire la « détresse psycho-sociale » comme motif d’interruption médicale de grossesse jusqu’au terme. Une disposition supprimée par les sénateurs en deuxième lecture, la possibilité existant déjà. Alors ministre de la Santé, Olivier Véran avait d’ailleurs indiqué en avril 2020, qu’« en cas de recours tardif à l’avortement c’est-à-dire au-delà de 12 semaines de grossesse, les médecins pourront désormais utiliser « la détresse psychosociale » comme motif d’interruption volontaire de grossesse par aspiration, si elle met en péril la santé de la mère ». L’objectif étant, pendant la crise du Covid, de « s’assurer que toutes les femmes puissent trouver une solution d’accès à l’IVG durant cette période ».

Les auteurs de l’étude affirment que « quelle que soit la décision finale quant à la poursuite de la grossesse, un accompagnement médical, social et psychologique devrait être proposé ». Un tel accompagnement n’est-il pas indispensable pour toutes les femmes en difficulté face à une grossesse ?

Source : Gènéthique

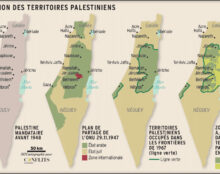

Terre Sainte : Nouvelle étape dans l’annexion de la Cisjordanie par l’État d’Israël

Communiqué de l’Oeuvre d’Orient :

Le 8 février, le gouvernement israélien a franchi une nouvelle étape dans l’annexion de facto de la Cisjordanie en étendant son contrôle à des zones jusqu’ici administrées par l’Autorité palestinienne.

Ces décisions remettent en cause les accords d’Oslo et la perspective d’une solution fondée sur deux États.

Sous couvert de compétences administratives et patrimoniales, et par une réforme foncière facilitant l’expansion des colonies, cette politique fragmente davantage le territoire palestinien.

Selon Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, la colonisation a atteint en 2025 son niveau le plus élevé depuis 2017. Plus de 500 000 colons vivent aujourd’hui parmi trois millions de Palestiniens, dans un contexte de violences, de déplacements forcés et de destructions.

La présence chrétienne en Terre sainte continue de décliner face à ces conditions devenues intenables.

Aux côtés des communautés locales, L’Œuvre d’Orient réaffirme son engagement en faveur d’une paix juste, durable et fondée sur le Droit.

Elargissement de l’accès au suicide assisté à la souffrance psychologique

Les députés ont adopté, en commission des affaires sociales, les propositions de loi sur les soins palliatifs et l’aide à mourir. L’ajout de la souffrance psychologique dans les critères d’accès à un suicide assisté soulève de nouvelles questions. La suppression des maisons d’accompagnement est par ailleurs incomprise.

Cette évolution est “lourde de conséquences”, d’après un communiqué de la Société médico-psychologique. Celle-ci craint que l’ouverture d’une réponse létale ne donne un caractère irréversible à cette souffrance alors qu’un accompagnement adapté permet d’y répondre.

“Elle touche directement de très nombreux patients atteints de maladies somatiques graves, chez qui la souffrance psychique est fréquente, attendue et souvent intense au moment de l’annonce diagnostique”.

La souffrance psychologique est une des composantes de différentes pathologies somatiques, comme un cancer d’emblée métastatique, la douleur chronique ou la perte d’autonomie. “

Dans ces situations, l’angoisse, la sidération, la dépression réactionnelle, le désespoir ou la peur de la dégradation peuvent être massifs”.

Les députés n’ont par ailleurs pas voté le principe d’une clause de conscience pour les pharmaciens hospitaliers. En revanche, ils réintègrent, dans la proposition de loi sur les soins palliatifs, le principe de la possible participation d’un proche ou de la personne de confiance à la procédure collégiale. Les sociétés savantes de réanimateurs et de soins palliatifs ont déjà alerté sur les risques éthiques, juridiques et organisationnels de cette présence sur la qualité de la décision ou contre le secret professionnel.

La Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (Sfap) pointe, dans un communiqué, la suppression de l’article 10 de la proposition de loi. Cet article actait la création des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs, pourtant la “principale disposition véritablement innovante de ce texte au bénéfice des patients”, d’après la Sfap. En cours d’expérimentation, ces maisons visent à assurer la prise en charge des patients ne relevant pas d’une hospitalisation mais ne pouvant pas rester à domicile. La Sfap demande leur réintégration dans le texte en séance publique qui débutera pour les deux propositions de loi le 16 février.

Un sondage aux questions orientées pour servir l’intox de l’ADMD

L’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) a commandé un nouveau sondage sur l’« aide à mourir ». S’appuyant sur lui, l’association militante affirme que « 87 % des Français soutiennent la possibilité, pour les personnes en fin de vie, de choisir entre soins palliatifs et aide active à mourir ».

Ils seraient en outre 84 % à approuver « la proposition de loi dans sa version telle qu’elle sera présentée aux députés le 16 février prochain (affection grave et incurable, phase avancée, souffrance insupportable, demande explicite) ». Toujours selon l’enquête IFOP, « 67 % des Français sont favorables à la création d’un délit d’entrave pour l’aide active à mourir ». Sachant que le délit d’entrave est explicitement prévu à l’article 17 de la proposition de loi, il est incohérent de ne pas avoir les mêmes pourcentages et d’affirmer que 84 % des Français approuvent le texte « dans sa version telle qu’elle sera présentée aux députés le 16 février prochain ». Comment les Français ont-ils été interrogés ?

C’est en réalité l’affirmation « les malades en fin de vie devraient pouvoir choisir entre le recours à des soins palliatifs et une aide active à mourir encadrée par la loi » que les sondés ont approuvée à 87 %. Une phrase qui valorise la notion de choix, et euphémise l’acte létal au moyen du terme « aide active à mourir » « encadrée ». Le sondage n’indique pas que les personnes interrogées aient bénéficié d’une information claire ce que sera dans les faits l’« aide active à mourir ».

Une enquête de la Fondapol, qui a interrogé les Français en utilisant les termes euthanasie et suicide assisté, a révélé que seuls 64 % des sondés affirment comprendre la différence entre euthanasie, suicide assisté et sédation profonde et continue jusqu’au décès. Comment les personnes interrogées par l’IFOP ont-elles compris le terme « aide active à mourir » ?

L’enquête de la Fondapol a en outre révélé que 50 % des personnes interrogées estiment qu’il faut garantir l’offre de soins palliatifs partout en France avant d’envisager la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté. Dans un contexte où 20 départements ne sont toujours pas pourvus d’unités de soins palliatifs, et où près de la moitié des patients qui devraient en bénéficier n’y ont pas accès, les conditions pour « pouvoir choisir » véritablement ne sont pas réunies.

Dans une autre question, l’ADMD interroge les Français sur la proposition de loi en la résumant aux critères d’accès à l’euthanasie et au suicide assisté ainsi présentés : « être atteint d’une affection grave et incurable, être en phase avancée ou terminale, éprouver une souffrance physique ou psychologique constante liée à cette affection, jugée insupportable ou impossible à soulager ». Une façon de demander aux Français s’ils sont favorables au soulagement de la souffrance. En revanche, nulle mention de l’existence d’un délit d’entrave et à l’absence de délit d’incitation, du caractère expéditif de la procédure ou encore de l’absence de véritable collégialité assortie d’un contrôle effectué a posteriori. Malgré cela, l’ADMD affirme quand même dans son communiqué que 84 % des Français approuvent le texte « dans sa version telle qu’elle sera présentée aux députés le 16 février prochain ».

Grâce à des questions précises, l’enquête de la Fondapol avait au contraire révélé que les sondés rejettent la plupart des conditions concrètes de mise en œuvre d’une « aide à mourir » telles que prévues par la version actuelle de la proposition de loi. Ainsi, 73 % d’entre eux jugent nécessaire de solliciter l’avis d’un psychiatre en cas de doute sur les capacités de discernement du patient, et 68 % voudraient que les contrôles de respect des procédures de l’« aide à mourir » soient réalisés avant la mort, et non après. Les Français jugent également le délai de réflexion de 48 h insuffisant.

Sans surprise, les écarts entre le sondage de l’IFOP et l’enquête de la Fondapol révèlent une fois de plus que les résultats sont très sensibles à la façon dont les citoyens sont interrogés. Sur un sujet aussi grave, engageant une rupture anthropologique, l’opinion des Français ne devrait-elle pas être recueillie avec le plus grand soin ? Cela commence par leur fournir une information complète et objective, loin des manipulations militantes.

Source : Gènéthique

Trump abolit le dogme du réchauffement climatique anthropique

Un an après le premier décret présidentiel, la Maison-Blanche annonce cette semaine, selon des sources du Wall Street Journal, l’abrogation d’une grande partie de la réglementation sur les gaz à effet de serre. La décision de l’administration Trump supprimera la « conclusion de danger », l’avis scientifique adopté par l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) pour justifier toute réglementation sur les gaz à effet de serre. En bref, cette conclusion n’est pas une loi, mais bien plus : elle constitue une sorte de charte environnementale suprême.

Cette « conclusion » remonte à 2009, au début de l’administration Obama, et résultait de la « synthèse de milliers d’études évaluées par des pairs », avec la certitude propre aux sciences du climat : l’activité humaine est responsable du changement climatique, car elle produit des gaz à effet de serre en quantités suffisantes pour provoquer le réchauffement climatique. Intégrer une telle affirmation dans la réglementation d’une agence fédérale implique que cette dernière est alors tenue d’étendre son champ d’action pour surveiller et prévenir non seulement les sources de pollution, mais aussi les sources de gaz à effet de serre (qui ne sont pas des polluants). Or, selon la loi sur la qualité de l’air de 1970 et ses amendements ultérieurs, l’Agence de protection de l’environnement (EPA) est en réalité chargée de surveiller et de prévenir les sources de pollution, et non le CO2 et les autres gaz à effet de serre qui ne sont pas des polluants. Mais en adoptant officiellement cette déclaration de 2009, Obama a chargé l’EPA d’étendre ses activités de contrôle de la loi sur la qualité de l’air aux émissions de CO2 et aux gaz à effet de serre en général, en ciblant particulièrement les centrales thermiques et les véhicules à moteur à combustion interne.

Comment les gaz à effet de serre peuvent-ils être considérés comme des « polluants » ? Selon le constat de dangerosité, il est certain que : les activités humaines produisent des gaz à effet de serre, lesquels sont responsables du réchauffement climatique, lequel aggrave les effets des allergènes et les maladies qui en résultent, accroît l’impact d’autres gaz polluants, intensifie les phénomènes météorologiques extrêmes avec les dommages qui en découlent pour les populations et leurs infrastructures, et est donc potentiellement aussi nocif pour la santé humaine que les polluants, voire plus. La loi sur la qualité de l’air (Clean Air Act) s’applique également aux facteurs qui nuisent au bien-être humain. Et le consensus scientifique est formel : le réchauffement climatique (causé par les gaz à effet de serre d’origine humaine) pourrait aussi entraîner l’extinction de l’humanité, par la destruction des récoltes et la montée du niveau des mers.

Quels changements cela implique-t-il maintenant que l’administration Trump a abrogé cette déclaration ? Premièrement, l’Agence de protection de l’environnement (EPA) et d’autres agences cesseront de tenter de quantifier en dollars les dommages potentiels causés par le réchauffement climatique, car ces estimations sont arbitraires et reposent sur un trop grand nombre de « certitudes » scientifiques qui ne sont en réalité pas certaines. Ensuite, pour commencer, la réglementation des moteurs de véhicules prendra fin. Cette mesure supprime les obligations réglementaires de mesurer, de déclarer, de certifier et de respecter les normes fédérales d’émissions de gaz à effet de serre pour les véhicules à moteur, et abroge les programmes de conformité, les dispositions relatives aux crédits et les obligations de déclaration associés pour les industries. Pour l’instant, les mêmes règles concernant les émissions des centrales électriques restent en vigueur. Mais une fois ce précédent établi, la déréglementation du marché de l’énergie ne sera peut-être qu’une question de temps. Les signes sont déjà là : Trump tiendra une réunion à la Maison Blanche, prévue aujourd’hui, en compagnie du directeur de l’EPA, Lee Zeldin, et du secrétaire à l’Énergie, Chris Wright, pour annoncer un nouveau décret obligeant le ministère de la Guerre à conclure des accords d’achat d’électricité auprès de centrales au charbon. L’administration accordera également des fonds à cinq centrales électriques au charbon situées en Virginie-Occidentale, dans l’Ohio, en Caroline du Nord et au Kentucky pour la remise en service et la modernisation de leurs installations.

D’un point de vue économique, selon Lee Zeldin, directeur de l’EPA, le retrait de cette déclaration permettrait d’économiser plus de 1 000 milliards de dollars en réglementation, soit 2 400 dollars par véhicule. Cependant, les organisations environnementales s’y opposent fermement ; le changement ne fait donc que commencer et le chemin sera semé d’embûches.

Ce qui devrait faire la une, même si cela va de soi, c’est qu’une théorie scientifique, celle du réchauffement climatique anthropique (RCA), aussi largement partagée et solide soit-elle, soit devenue loi. Non seulement elle était considérée comme une certitude, non seulement comme un dogme, mais pendant 17 ans, elle a, de fait, eu force de loi. Et les réglementations environnementales ultérieures, dans la première puissance économique mondiale, ont dû s’y conformer. L’administration Trump tente une fois de plus de dissocier science et politique, mais l’information est présentée comme celle d’un président qui s’oppose à la science, et donc à la raison.

« Aide active à mourir » : le sondage fantaisiste de l’ADMD

Communiqué de la Marche pour la vie :

La bien mal nommée Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) tente de tordre le bras aux parlementaires avec un sondage qui montrerait que 87% des Français souhaitent « pouvoir choisir entre les soins palliatifs et une aide active à mourir encadrée par la loi ».

Le seul problème, c’est que ce chiffre fantastique ne signifie rien.

D’abord, parce que le terme « aide active à mourir » est un euphémisme qui cache la réalité de l’assassinat légalisé. Depuis des mois, les promoteurs de la loi refusent de parler d’euthanasie et de suicide assisté et cachent donc la réalité aux Français. Sans doute parce qu’ils savent que, si la réalité était connue, l’adhésion populaire serait nettement moins forte…

Ensuite parce que l’alternative est trompeuse. D’une part, les soins palliatifs ne sont pas disponibles partout, mais d’autre part, surtout, les soins palliatifs disparaîtront inéluctablement si l’euthanasie est légalisée – sauf pour les plus fortunés qui auront les moyens de se les offrir.

Plus grave encore, l’ADMD occulte prudemment le fait que la loi en cours de discussion n’a rien d’une loi de liberté : tous les établissements seront tenus de proposer l’euthanasie (y compris les établissements religieux qui seront donc contraints à fermer, aggravant encore la crise de l’hôpital) ; ni les médecins, ni les psychologues, ni les proches ne pourront tenter de dissuader un patient de demander l’euthanasie sous peine d’encourir deux ans de prison et 30 000 euros d’amende pour « délit d’entrave » (alors même qu’il n’existe aucun délit d’incitation !) ; et les critères d’éligibilité à l’euthanasie et au suicide assisté sont si vagues que des personnes pouvant parfaitement vivre dix ou vingt ans de plus pourront en « profiter » tandis que le handicap pourra devenir une cause de mort administrée, ouvrant ainsi la voie à un eugénisme d’Etat.

Tous les sondages (même celui de l’ADMD, mais plus encore le récent sondage de la Fondapol) le montrent, quand il est question de fin de vie, ce que les Français souhaitent vraiment, ce n’est pas la légalisation de l’euthanasie, c’est le traitement de la souffrance (donc les soins palliatifs). Et donc, au nom d’une prétendue adhésion massive des Français à l’euthanasie, nous allons tuer les soins palliatifs qu’ils réclament réellement. Joli tour de passe-passe !

Agissez contre le financement européen destiné à couvrir les frais de voyage et d’avortement

Le 17 décembre 2025, le Parlement européen a adopté une résolution appelant la Commission européenne à mettre en place un mécanisme de financement européen destiné à couvrir les frais de voyage et d’avortement pour les personnes vivant dans des pays de l’Union où la législation est plus restrictive. Objectif: qu’elles puissent se rendre dans des États membres dotés de lois plus permissives en la matière.

A l’origine de ce projet : une initiative citoyenne européenne intitulée « Ma voix, mon choix », soutenue par le Planning familial. Elle a recueilli des signatures en Europe en 2024 et 2025.

Cette résolution du Parlement européen constitue une ingérence de l’UE, car celle-ci n’a pas le droit de s’immiscer dans la question de l’avortement. L’avortement relève exclusivement de la compétence des Etats membres, et non seulement du domaine de la santé publique, mais aussi, dans certains pays, du droit pénal. Cette résolution porte atteinte au principe de subsidiarité dans l’UE.

Si cette proposition devait mener à une législation effective, les lois les plus permissives en matière d’avortement dans l’UE deviendraient, de facto, la norme commune, quel que soit le pays où l’on se trouve. Cela créerait un système de “tourisme de l’avortement” financé par l’Union européenne.

Dans certains États membres, l’avortement est autorisé jusqu’à 24 semaines, voire jusqu’à la naissance dans certaines situations ; selon cette proposition, ces conditions seraient accessibles à tous les citoyens européens.

L’avortement est une question nationale — pas une compétence de l’Union européenne.

Préservons cet équilibre !

Agissez dès maintenant en écrivant aux Commissaires européens.

Natalité : Le Syndicat de la Famille salue un rapport ambitieux et un nouveau cap

Communiqué du Syndicat de la famille :

Ambition, vision globale et pragmatisme, le rapport de la Mission d’information sur les causes et les conséquences de la natalité marque une rupture profonde après des années d’inaction et de demi-mesures. Issu de nombreuses auditions et d’une consultation publique, il remet enfin la famille et la natalité au centre du débat public. Le Syndicat de la Famille salue ce changement de cap et juge pertinentes la majorité des propositions formulées pour encourager l’accueil de l’enfant.

Alors que l’indice de fécondité français connait un recul historiquement rapide et fort, le très attendu rapport de la Mission d’information s’intéresse à un large périmètre de causes de la dénatalité. Outre le champ classique de la politique familiale, il aborde l’image de la famille et les évolutions socio-culturelles – enjeux cruciaux en matière de natalité -, ainsi que le logement, les transports ou encore le rôle des entreprises. Le Syndicat de la Famille salue les mesures qui en découlent, qui visent à faciliter la vie familiale. L’objectif est partagé par tous : être en mesure d’accueillir autant d’enfants que les parents le souhaitent. Il se réjouit aussi de la proposition d’un ministère dédié à la famille et rattaché au Premier ministre, un bon moyen de rendre visible l’enjeu de la natalité et de renforcer l’efficacité de la politique familiale.

En ce qui concerne les mesures phares proposées par le rapport, celle du versement familial unique (VFU) de 250 € par enfant et par mois, instauré de façon pérenne, rendrait immédiatement lisible aux futurs parents ce sur quoi ils peuvent compter dans la durée, ce dont ils ont besoin pour franchir le pas de l’accueil d’un enfant de plus. Il s’agit d’une mesure de solidarité et de justice puisque le soutien de la nation serait égal pour tous les enfants et qu’il tiendrait compte de la contribution concrète des familles pour l’avenir de notre société.

Des ajustements nécessaires

Le Syndicat de la Famille n’estime en revanche pas pertinent d’ouvrir le VFU dès le 1er enfant, la différence de niveau de vie étant surtout significative à partir du 2e enfant et la France ayant besoin d’encourager à ne pas s’arrêter au premier enfant. Certes, il serait formidable de pouvoir aider les familles dès le 1er enfant, mais cela amoindrirait ce qui serait fait à partir du 2e.

En ce qui concerne le congé parental unifié (CPU), Le Syndicat de la Famille salue la volonté de mieux l’indemniser que les congés actuels, et de le laisser libre dans sa répartition entre les parents comme dans sa durée. Faciliter la vie des parents en rendant ces congés aussi adaptables que possible à leurs contraintes est en effet un levier très intéressant et réaliste pour les familles.

Quant aux modes de garde, sujets de stress et de difficultés pour de nombreuses familles, le rapport prend en compte le problème majeur, qui est celui du recrutement. En effet, nombreuses sont les places de crèches ouvertes officiellement, mais gelées dans les faits par manque de personnel. Là encore, le rapport fait preuve d’un pragmatisme bienvenu.

Sur le logement, l’idée d’étendre l’accès au prêt à taux zéro est évidemment pertinente aussi, mais ici, la proposition manque d’ambition. C’est en réalité une politique très volontariste qui doit être menée afin de changer réellement la donne en la matière. C’est là toute la pertinence d’un ministère dédié qui pourrait agir en concertation avec le ministre du Logement.

« Enfin ! Ce rapport résume la voix des familles pour soutenir concrètement la natalité et répondre au désir d’enfants. Il s’agit d’une véritable rupture avec une vision passéiste de la politique familiale, qui plus est déconstruite ces dernières années. En remettant à l’honneur la maternité et la paternité, les parlementaires envoient un signal fort. Il doit désormais être entendu par le gouvernement à qui il revient de passer de la parole aux actes » résume Ludovine de La Rochère, Présidente du Syndicat de la Famille.

La communion, nourriture de l’âme

Les prières qui préparent la communion ont un caractère privé « qui se trahit d’emblée par l’emploi du singulier, “je” ». Néanmoins, elles sont « toutes, de soi, destinées à la dévotion des autres communiants, non moins que celle du prêtre ».

La prière Domine Jesu Christe, filii Dei vivi

Dite après la prière « Domine Jesu Christe, qui dixisti… », qui prolonge l’Agnus Dei et prépare le baiser de paix (donné à la messe solennelle), l’oraison « Domine Jesu Christe, filii Dei vivi » aurait été composée à Amiens vers le IXe siècle.

Le RP. Jungmann note que « tout le plan du salut du monde par le Christ est retracé ici dans ses lignes maîtresses », qui constitue « un raccourci grandiose » de tout le mystère chrétien, remettant « devant les yeux de notre âme l’image de Celui dont le Corps et le Sang vont devenir notre nourriture ». Il note ainsi que :

– « Le regard se lève d’abord vers le Christ, qu’avec Pierre en ce moment solennel nous saluons de son titre de Fils du Dieu vivant (Mt 16, 16) ;

– puis il s’étend à son grand œuvre de régénération du monde (vivificasti), œuvre qui va tout à l’heure, par la communion sacramentelle, se poursuivre en un point particulier,

– il en envisage les principes : le dessein miséricordieux du Père et la mort obéissante du Fils,

– ainsi que l’accomplissement : l’action de l’Esprit-Saint. »

Proportionnée à cette évocation est la requête que nous adressons alors au Seigneur, confiants en la vertu de son Corps et de son Sang très saints, qu’il nous a donnés pour être la victime de notre sacrifice et qu’il veut maintenant nous donner en aliment : nous demandons la délivrance de tout péché, la force de garder ses commandements et, comme à l’approche de la consécration, la grâce de la persévérance finale, celle de n’être jamais séparés de lui.

Le texte fait en effet référence aux paroles de saint Paul aux Romains : « Qui nous séparera de l’amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l’épée ? »[5] et encore « j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur ».

Perceptio corporis tui…

La prière qui suit, commençant par les mots « Perceptio corporis tui », aurait été composée à Fulda au Xe siècle. Le RP. Jungmann note à son propos que « La seconde oraison, Perceptio, reprend de la première, en souvenir des sévères paroles de l’apôtre sur la communion indigne, l’élément négatif, l’obstacle du péché. Qui veut se risquer (praesumo) à la recevoir ne doit pas avoir conscience d’une faute grave ; celui qui mange indignement, mange son propre jugement. Mais qui, en vérité, est digne ? Il ne reste donc à chacun qu’à implorer humblement la bénignité du Seigneur (pro tua pietate). »

Ensuite, « la partie positive résume ce que maintes postcommunions demandent comme effets du sacrement : protection pour l’âme et le corps, guérison de toute faiblesse. Bien que le corps ne soit pas directement sujet de la grâce, c’est lui pourtant qui reçoit le signe sacramentel et il est appelé à s’irradier de la grâce que rayonne le centre spirituel de l’être humain. »

Il semble que ces prières, généralisées à partir du Xe siècle, aient d’abord été dites après la communion, puis soient apparues avant, en préparation, à partir de la fin du XIe siècle.

Avec ces deux magnifiques prières, le RP. Jungmann souligne que la liturgie met le point d’orgue à la préparation de la communion :

Dans l’ordre établi depuis lors, ces deux prières sont une ultime préparation à recevoir le Sacrement. Une première préparation avait été […] l’oraison dominicale ; au Père céleste, nous y avons demandé le pain sacré. Dans cette seconde phase […] notre prière se tourne vers le Christ, sans oublier pour autant, ici non plus, ce caractère du Sacrement d’être un don d’en-haut ; en d’autres termes, même ici la prière regarde, non pas proprement le Christ présent sous les espèces, mais le Christ qui “vit et règne” dans la gloire céleste et que nous prions de daigner, “par la vertu de son Corps et de son Sang très saints”, nous délivrer du péché et du mal.

Notons pour conclure que ces prières anciennes et riches sont particulièrement efficaces pour nous aider à nous préparer à la communion eucharistique : si nous les disons avec le cœur, leurs formules ciselées nous font poser des actes volontaires de contrition, de foi (en la présence réelle du corps du Seigneur sous les espèces sacramentelles notamment) et d’offrande (en union au sacrifice).

Communion du prêtre

Ayant récité successivement ces deux prières, le prêtre génuflecte et se relève puis, prenant l’hostie entre les deux premiers doigts de sa main gauche, joints au-dessus de la patène, il dit :

Je prendrai le pain du ciel et j’invoquerai le nom du Seigneur.

Il se frappe trois fois la poitrine de la main droite en disant (prononçant à voix haute les premiers mots de chaque phrase) :

Seigneur je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, mais dites seulement une parole et mon âme sera guérie.

D’après le RP. Jungmann, il s’agirait de l’« invocation scripturaire la plus ancienne, acte, à la fois d’humilité et de confiance». Elle recouvre deux dimensions complémentaires : celle de la crainte révérencielle (« Domine, non sum dignus ») et celle de la visite du Seigneur (« ut intres sub tectum meum »).

– « Sur le point de communier, il se passe dans l’âme quelque chose d’analogue à ce qu’éprouva Pierre lors de la pêche miraculeuse, lorsque l’approche du Fils de Dieu lui arracha ce cri : “Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur.” (Lc 5, 8) »

– « Pourquoi ne pas entendre en ce Domine le titre qui, dans l’Apocalypse, selon la Vulgate (Ap 5, 9), s’adresse aussi à l’Agneau, lorsqu’il reçoit, conjointement avec Celui qui est assis sur le trône, l’adoration de toutes les créatures ? »

– « La venue et déjà le simple commandement de Celui qui est le Maître (dic verbo) apporte au malade – et chaque communiant se sait l’âme malade – la guérison. Puisque, loin de vouloir avec l’humble centurion repousser sa visite, nous y aspirons ardemment, nous changeons le sens de sa requête ; sur nos lèvres, elle n’a plus pour objet la parole qui tiendrait lieu de sa venue, mais celle qui nous y prépare. »

Le prêtre superpose enfin les deux grandes parcelles d’hostie et trace avec elles dans les airs le signe de la croix en disant « Que le corps de Notre Seigneur Jésus-Christ garde mon âme pour la vie éternelle. Amen » puis s’incline sur l’autel pour communier en consommant toute l’hostie.

Après quelques instants de recueillement en action de grâces, les mains jointes, le prêtre découvre le calice, génuflecte et se relève puis fait glisser dans le précieux sang les parcelles d’hostie qui auraient pu demeurer sur la patène, d’avant d’utiliser cette dernière pour ramasser celles qui seraient restées sur le corporal et les faire tomber de la même manière. Ces gestes qui étonnent parfois les fidèles sont commandés par le réalisme eucharistique et la dévotion envers le corps du Seigneur, réellement présent sous chaque parcelle présentant encore les accidents du pain.

Il faut plus craindre la perte d’une de ces parcelles que la perte de l’or, de diamants ou de l’un de nos membres

En faisant ces gestes, le prêtre récite trois versets tirés des psaumes, qui insistent encore sur le contexte sacrificiel de la messe et de la communion.

Quid retribuam Domino pro omnibus quae retribuit mihi. Calicem salutaris accipiam et nomen Domini invocabo.

Laudans invocabo Dominum et ab inimicis meis salvus ero.

Élevant le calice, le prêtre trace en l’air devant lui le signe de la croix en disant : « Que le Sang de notre Seigneur Jésus-Christ garde mon âme pour la vie éternelle. Amen. Puis il consomme tout le précieux sang présent dans le calice et le recouvre de la pale.

Avant de passer à la communion des fidèles, qui suit immédiatement celle du prêtre, notons que la communion du prêtre fait partie du rite de la messe et est obligatoire pour ce dernier, si bien que si le prêtre mourait après la consécration, un autre prêtre devrait venir terminer la messe et communier aux saintes espèces. Cette exigence est commandée par la nature profonde de la messe : le renouvellement du sacrifice n’est complet et intégral que si ses rites essentiels sont accomplis, de l’offertoire à la communion inclus, sans quoi la victime qui aurait été offerte et sacrifiée demeurerait sans avoir été consommée. Cette exigence rappelle encore la double dimension de la communion eucharistique : à la fois communion au corps du Christ, sacrement qui lui unit les Chrétiens et les relie entre eux comme membres de son corps mystique, elle est aussi communion au sacrifice de Jésus. Ainsi, communier à la messe, c’est communier à l’hostie, c’est à dire à la victime du sacrifice, s’unir à cette victime. Cette manducation était absolument indispensable pour que soient accomplis la plupart des rites sacrificiels de l’Ancien Testament (comme souvent des religions antiques) : on y mangeait une partie de la victime du sacrifice, sauf dans le sacrifice d’holocauste, qui la réservait entièrement à Dieu. Ce symbole fort manifestait tant la communion avec la divinité (comme si l’on partageait un repas avec Dieu) que la communion à la victime, à laquelle on s’identifie pour s’unir avec elle (cherchant ainsi à réduire la distance entre nous et elle).

Les conditions pour communier, le jeûne eucharistique

Notons qu’avant le rite de communion, le diacre prévenait autrefois les fidèles en disant solennellement « Sancta sanctis… » : « Aux saints les choses saintes ». Cette pratique était un rappel des conditions et dispositions nécessaires pour recevoir l’eucharistie, le plus grand des sacrements : être baptisé catholique, être en état de grâce (en pratique : ne pas avoir de péché mortel non sacramentellement confessé sur la conscience), avoir respecté le jeûne eucharistique.

Quant à cette dernière condition, les exigences de l’Église (relevant du droit ecclésiastique, susceptibles donc d’être adaptées par l’autorité) ont varié au cours du dernier siècle. D’institution très ancienne, saint Augustin le mentionne comme une pratique universelle et d’origine apostolique, remontant selon lui à saint Paul, bien que les auteurs récents pensent qu’à son époque cette pratique était rendue impossible par l’usage des « agapes » ou banquet à la fin duquel était célébré l’eucharistie). Le jeûne eucharistique est mentionné par Tertullien et saint Cyprien au début du IIIe siècle puis exigé par le IIIe concile de Carthage en 397. L’usage général était de jeûner totalement depuis la veille, pour recevoir au matin la communion. Le Code de Droit Canonique promulgué en 1917 prescrivait ainsi une abstinence totale de nourriture et de boisson depuis minuit, à la veille de la communion (Can. 858.). En 1953 la constitution apostolique Christus Dominus de Pie XII admit que « l’eau naturelle ne rompt pas le jeûne eucharistique ». Le motu proprio Sacram communionem de 1957 changea une première fois la règle en fixant la durée du jeûne eucharistique à trois heures avant la communion pour la nourriture solide et les boissons alcoolisées, à une heure pour les boissons non alcoolisées (hormis l’eau). Dans le discours de clôture de la IIIe Session du Concile Vatican II, le 24 novembre 1964, Paul VI annonça réduire à une heure la durée du jeûne, à la demande des Pères conciliaires, à condition que les aliments pris n’excèdent pas de petites quantités. Le Code de Droit Canonique promulgué en 1983 précise ainsi :

§ 1. Qui va recevoir la très sainte Eucharistie s’abstiendra, au moins une heure avant la sainte communion, de prendre tout aliment et boisson, à l’exception seulement de l’eau et des médicaments.§ 2. Le prêtre qui célèbre la très sainte Eucharistie deux ou trois fois le même jour peut prendre quelque chose avant la seconde ou la troisième célébration, même s’il n’y a pas le délai d’une heure[24].

Communion des fidèles

Après avoir recouvert le calice, le prêtre découvre le ciboire qui aurait été consacré durant la messe ou ouvre le tabernacle : après avoir ouvert la réserve ou le vase sacré, il génuflecte par respect pour la présence du Seigneur. Il se retourne ensuite vers l’assemblée, portant le ciboire dans sa main gauche (par le nœud, le pouce et l’index demeurant joints) et élevant de sa main droite une hostie qu’il montre aux fidèles en disant les paroles de saint Jean-Baptiste au Jourdain :

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi.

D’après le RP. Jungmann, cet échange serait peut-être un des éléments les plus récents de la messe, car « ce préambule à la communion semble bien attesté, pour la première fois, en 1585, au synode d’Aix-en-Provence » ; « l’ensemble de ces trois formules, Confiteor suivi de l’absolution, Ecce Agnus Dei et Domine non sum dignus, passa dans le rituel romain de 1614. » Il fait cependant admirer « […] l’harmonieuse et sereine affirmation de notre Ecce Agnus Dei, tout ensemble expression exacte et dense de ce qu’est le Sacrement, reprise en écho de l’hymne Agnus Dei […].

Avant cela, la liturgie a longtemps prescrit l’usage qui se pratique encore en certain lieux de réciter le Confiteor par les fidèles, selon un usage que le RP. Jungmann fait remonter aux liturgies monastiques des XIIe-XIIIe siècles, en préparation ultime à la sainte communion. Sa récitation a disparu du missel lors de sa dernière révision (édition promulguée par Jean XXIII en 1962) mais demeure dans le cadre de la messe pontificale.

Le mode de réception de la communion

Il semble que les hommes aient communié dans la main durant les premiers siècles de l’Église, tout en étant soumis à des normes très strictes. Ainsi la formule de saint Cyrille de Jérusalem (IVe siècle), parfois citée rapidement pour justifier la tolérance actuelle (de déposer la sainte communion dans la main des fidèles) vaut le coup d’être lue dans son entier :

Lorsque tu t’avances, ne marche pas les mains grandes ouvertes devant toi, mais fais de ta main gauche un trône pour la droite qui doit recevoir le Roi ; puis recourbe en creux la paume de celle-ci et prends possession du corps du Christ, en disant « Amen ». Alors, avec le plus grand soin, sanctifie tes yeux par le contact du corps sacré et consomme-le, mais prends garde d’en rien laisser tomber, car ce qui t’échapperait serait comme quelque chose de tes propres membres qui se perdrait. Dis moi, si on t’avait donné de la poudre d’or, combien serais-tu soigneux de la tenir, veillant à ce que rien ne s’échappât et ne se perdît ?

Les fidèles devaient en réalité se laver les mains en entrant dans l’église, et le geste de communion ne consistait pas à porter le saint sacrement depuis la main dans sa bouche mais plutôt à s’incliner profondément jusqu’à consommer le corps du Seigneur déposé dans sa main.

Il semble par ailleurs que les femmes ne recevaient pas directement le corps du Seigneur dans la main mais communiaient sur un linge, appelé « dominical » et soigneusement lavé après la sainte messe. Cette pratique serait à l’origine de la nappe de communion.

Sous l’influence d’un respect croissant pour la sainte eucharistie, comme pour éviter les accidents alors que le sacrement était donné à un nombre toujours plus grand de fidèles, la communion sur la langue vint remplacer la communion dans la main, jusqu’à être établie partout au XIe siècle. Il est notable que cette évolution fut effectuée simultanément quoique très probablement sans concertation aucune par les Églises d’Orient et d’Occident.

En parallèle, la pratique de donner la communion sous les deux espèces diminua largement (jusqu’à disparaître totalement dans l’Église latine), pour les mêmes raisons : au respect absolu envers les saintes espèces s’ajoute la difficulté de conserver le précieux sang après la célébration des saints mystères. On peut y donner aussi une raison doctrinale, peu à peu explicitée par la théologie (notamment latine) : lorsque se rend présent le corps du Christ, sous les apparences de pain, sont aussi présents « par concomitance » son sang, son âme et sa divinité, puisque ces réalités ne sont pas séparées mais indissolublement unies dans l’état glorieux du Seigneur au Ciel.

À la fin des années 1960 face à des exigences réformatrices émanant de certaines parties de l’Église et à l’extension sans permission d’une pratique disparue depuis plus d’un millénaire, le pape Paul VI envisagea une réouverture à la pratique de distribuer la sainte communion dans la main. Ayant sollicité en octobre 1968 les évêques du monde entier sur la légitimité de cet usage, le pape reçut en quelques mois plus de 2000 réponses à ses trois questions. Les avis des évêques s’orientaient très majoritairement vers un maintien de la pratique ancienne, jugeant qu’il ne fallait pas exaucer le vœu de permettre la réception de la communion dans la main, qu’il ne fallait pas non plus permettre une première expérimentation dans certaines petites communautés et que les fidèles – même avec une « bonne préparation catéchétique » – n’accepteraient pas volontiers ce nouveau rite. Cependant, dans son instruction Memoriale Domini du 29 mai 1969, après avoir retracé l’histoire du rite de communion et manifesté les raisons profondes de l’usage traditionnel, après avoir rapporté les résultats de son enquête auprès des évêques, Paul VI exhortait évêques, prêtres et fidèles « à respecter attentivement la loi toujours en vigueur et qui se trouve confirmée de nouveau, en prenant en considération tant le jugement émis par la majorité de l’épiscopat catholique que la forme utilisée actuellement dans la sainte liturgie, et enfin le bien commun de l’Église » mais permettait toutefois « là où s’est déjà introduit un usage différent – celui de déposer la Sainte Communion dans la main », « afin d’aider les Conférences épiscopales à accomplir leur tâche pastorale, devenue souvent plus difficile dans les circonstances actuelles », que les Conférences épiscopales puissent « peser avec soin les circonstances particulières qui pourraient exister, à condition cependant d’écarter tout risque de manque de respect ou d’opinions fausses qui pourraient s’insinuer dans les esprits au sujet de la Très Sainte Eucharistie, et d’éviter soigneusement tous autres inconvénients. » La lettre de la Sacré Congrégation pour le Culte divin qui accompagnait cette instruction (6 juin 1969), réponse à une demande de la Conférence épiscopale française, donnait les conditions d’ouverture à la pratique de distribuer la sainte communion dans la main.

En 2008, le cérémoniaire du pape Benoît XVI justifiait la pratique du Pontife, décidant de ne plus distribuer la sainte communion que sur la langue par le fait que ce rite « met mieux en lumière la vérité de la présence réelle dans l’Eucharistie, aide la dévotion des fidèles, introduit plus facilement au sens du mystère».

Notons enfin que dans le rite romain traditionnel, le prêtre, dont les mains ont été consacrées dans l’ordination, est le ministre ordinaire de la communion. Le diacre en est quant à lui le ministre extraordinaire. La communion est donnée aux fidèles au banc de communion, dont nous avons parlé dans notre premier épisode.

En donnant la communion aux fidèles, le ministre dit : « Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. »

Un garçon se prenant pour une fille auteur du massacre au Canada

Une fusillade meurtrière survenue à l’école secondaire Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, a choqué le Canada et plongé une petite communauté dans le désarroi. L’attaque a fait plusieurs victimes et a profondément marqué les élèves, les familles et le personnel enseignant de toute la région. L’auteur de la fusillade serait décédé.

Jesse Strang, âgé de 18 ans, a été identifié par certains médias canadiens comme le suspect de la fusillade mortelle. Jesse Strang a d’abord tué sa mère et son frère à son domicile puis s’est suicidé après son massacre.

Des médias ont rapporté qu’un compte YouTube public, supposément lié à Jesse Strang, affichait un drapeau transgenre et utilisait les pronoms « elle/la ». Les forces de l’ordre n’ont ni confirmé ni commenté ces informations personnelles.

La presse canadienne a publié une copie de l’« alerte d’urgence » de la police envoyée aux habitants de la commune sur leur téléphone portable pour leur demander de se confiner et évoquant « un suspect décrit comme étant une femme brune portant une robe ».

La course de chars pour mettre dans l’ambiance Puy du Fou

Dès avril, Le Puy du Fou, réouvre ses portes. Pour mettre dans l’ambiance, Hungry&Foolish lance un film signé Bruno Aveillan.

3 millions de visiteurs en 2025 versus 2 800 000 de l’an passé, soit une progression de 7% sur un an, le Puy du Fou passe devant le Parc Astérix (2,9 millions de visiteurs en 2025) au classement de la fréquentation.

Si on y ajoute les 1,7 millions de personnes qui ont fréquenté le Puy du Fou espagnol qui se situe à Tolède, ce sont 4,7 millions, soit +400 000 par rapport à 2024, un record historique.

Ainsi le film « La course de chars », signé Bruno Aveillan -pour l’agence Hungry & Foolish– nous plonge d’entrée 2000 ans en arrière. Un spectacle cinématographique librement inspiré de l’une des plus iconiques attractions, Le Signe du Triomphe.

Comment retrouver l’espérance française ?

Philippe de Villiers disait « Tant qu’il y a des français, la France renaîtra […] Il y a une espérance française : le Français millénaire ne meurt pas ! » Je vous recommande d’écouter la vidéo en-bas de page.

Depuis plus de quarante ans, la situation de la France se dégrade. Désormais, être patriote en France est au mieux mal vu, au pire, rejeté. Les nombreuses critiques, décisions s’enchaînent, et rendent ainsi difficile d’exprimer une espérance française. Comment y remédier ? Pouvons-nous espérer qu’il y a de l’espérance française ?

Je vous l’accorde, il est difficile d’y remédier. Espérer est un verbe qui peut s’y référer à un rêve. Pourtant, la voie de l’espérance, de l’espoir est présente. Alors que l’année 2026 sera une année si intense, suivie en 2027 de l’élection présidentielle, il y a plusieurs moyens d’espérer de retrouver l’espérance française.

Tout d’abord, se rapprocher davantage de Dieu. En effet, se rapprocher de Dieu permet de retrouver une certaine confiance d’espérer. Souvenons-nous de Saint Jean-Paul II en 1980 au Bourget : « France, fille aînée de l’Eglise, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ? France, éducatrice des peuples ». Seule la foi nous apportera l’espérance française.

Ensuite, il y a l’Histoire. L’Histoire de la France est exceptionnelle. Il est intéressant de constater que ce n’est que dans les heures les plus graves de l’Histoire de France que le peuple retrouve cette espérance. L’Histoire de France est belle, Clovis et le baptême de France, Charlemagne Saint-Louis, Sainte Jeanne d’Arc, Louis XIV, Louis XVI (qui tenta de remettre la France, un pays de grande puissance), Napoléon Ier, Napoléon III, le Maréchal Mac-Mahon, Le Maréchal de Lattre de Tassigny, le Général de Gaulle, et d’autres grandes figures de notre magnifique Histoire. Ces personnes ont espéré en la France, à nous de nous y inspirer !

Enfin, l’espérance ne viendra que par la volonté du peuple. Chaque personne a au moins un don qui est unique. Cela peut être l’écrit, la musique, l’art, l’éloquence, et j’en passe. Ainsi, c’est à travers les talents de chaque personne que la flamme de l’espérance française sera préservée.

L’amour de la France est important pour l’espérance française !

Ne perdons point l’espoir !

Que Dieu protège la France de tout mal, et remettra la France la place qu’elle mérite, celle d’une grande nation souveraine, indépendante !

Vive l’espérance française !

Vive la France !

Article issu du lien suivant : https://journallespoir.wordpress.com/2026/02/09/comment-retrouver-lesperance-francaise/

(Source de l’image : Réseaux sociaux) .

Cet article est une tribune libre, non rédigée par la rédaction du Salon beige. Si vous souhaitez, vous aussi, publier une tribune libre, vous pouvez le faire en cliquant sur « Proposer un article » en haut de la page.

L’Ordre des médecins rappelle aux députés que le médecin n’a pas le droit de provoquer la mort

Voici le courrier envoyé par l’Ordre des médecins aux députés :

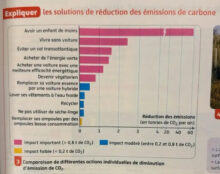

Propagande anti-nataliste en Terminale

Avec 643 000 bébés nés en 2025, la natalité française est au plus bas depuis 1945 et pour la première fois depuis 80 ans, le nombre de décès dépasse celui des naissances.

Le matraquage idéologique se déploie vers la jeunesse. Ainsi un manuel de SVT pour les élèves de Terminale, publié aux éditions Nathan en 2020, mentionne le fait d’avoir un enfant de moins comme la meilleure des « solutions de réductions des émissions de carbone ».

Le graphique présente des « solutions de réductions des émissions de carbone ». Ainsi, avoir un enfant de moins permettrait de réduire son émission annuelle de 60 tonnes, très loin devant le fait de vivre sans voiture, qui entraînerait une baisse de « seulement » 2,3 tonnes, et devant d’autres actions comme éviter un vol transatlantique (1,7 tonne par an), devenir végétarien (0,8 tonne/an), recycler ses objets ou ne pas utiliser de sèche-linge.