Au pays de l’avortement, pas besoin de médicament…

Un pays ne peut pas avoir à la fois une politique de mort (avortement, euthanasie, …) et une politique de vie (médecins, médicaments, …)

Toutes les classes de traitements sont concernées : antidépresseurs, traitements du diabète… La pénurie de médicaments se prolonge.

« Sans ce traitement, des patients risquent de perdre la vue », avertit Tiago Douwens, le président de Kératos, une association représentant des patients atteints de pathologie de la surface oculaire. L’une de ses adhérentes en est réduite à courir « chaque semaine d’une pharmacie à l’autre, dans l’espoir de trouver quelques tubes » de pommade Dulcis pour sa fille, opérée enfant d’un cancer de l’œil et de la paupière. Il lui en faut deux par semaine, qu’elle applique sur ses yeux pour dormir.

L’OMS confrontée à un financement secret

Une nouvelle enquête sur les comptes de l’OMS , publiée dans la revue BMJ Global Health fin juillet et reprise récemment par The Guardian, a révélé que la transparence des dons à la Fondation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), un organisme indépendant qui sollicite des financements auprès de l’industrie, de la société civile et des gouvernements pour soutenir le travail de l’OMS, a chuté au cours de ses trois premières années de fonctionnement.

Ce qui devrait être de plus en plus préoccupant, c’est que la plupart des donateurs ne sont pas divulgués publiquement. Selon une étude récente, jusqu’à fin 2023, dernière année pour laquelle des données sont disponibles, la fondation a reçu environ 83 millions de dollars de dons d’entreprises, dissimulant l’identité des donateurs pour environ 60 % de ce montant. Le niveau des dons d’argent noir augmente chaque année : 80 % du financement de la fondation en 2023 provenait de sources anonymes ayant contribué au moins 100 000 dollars, contre 15 % la première année, selon les auteurs du rapport.

L’OMS publie une liste des destinations générales des dons, comme la « COVID-19 », mais la destination la plus courante est celle des « coûts opérationnels », terme que les critiques qualifient de nébuleux. Les chercheurs s’inquiètent donc du potentiel « niveau d’influence externe et du rôle des intérêts commerciaux dans la définition des priorités de l’OMS ». Parallèlement, les dons d’entreprises divulgués publiquement suggèrent que l’argent est souvent destiné à financer les priorités des donateurs, et non celles de l’OMS, ont indiqué les auteurs du rapport.

En 2020, la fondation a été créée spécifiquement pour collecter des fonds auprès d’un éventail plus large de donateurs que celui que l’OMS peut accepter directement, notamment des particuliers, des fondations philanthropiques et des entreprises. « Les questions importantes sont : quelle influence les donateurs indirects ont-ils sur l’OMS ? Et que cherche à dissimuler la fondation ? », a déclaré Gary Ruskin, directeur de US Right To Know, une organisation à but non lucratif qui promeut la transparence et surveille les décisions et initiatives de l’OMS.

Parmi les principales entreprises ayant fait des dons publics figurent le groupe biopharmaceutique Sanofi, les laboratoires pharmaceutiques Boehringer Ingelheim et Novo Nordisk, TikTok, Maybelline et Meta, qui ont financé des programmes sur la santé mentale, la maladie du sommeil et le diabète. L’OMS a souligné à plusieurs reprises qu’elle n’acceptait pas de financement provenant de fabricants d’armes à feu ou de tabac, mais les auteurs de l’étude précisent que l’agence mondiale de santé pourrait néanmoins accepter des fonds d’entreprises jouant un rôle clé dans les crises de santé publique, comme celles des secteurs des aliments ultra-transformés, de l’alcool, des produits chimiques ou des combustibles fossiles.

La plainte est sérieuse car « des preuves substantielles suggèrent que ces dernières entreprises utilisent les dons pour des initiatives comme des occasions de détourner l’opinion publique des dangers de leurs produits pour la santé, de compléter les plans de marketing et de soutenir des efforts de lobbying plus larges contre les réglementations ou les consultations de santé publique de l’OMS », ont écrit les auteurs.

De son côté, l’OMS a déclaré avoir mis en place un protocole interne et procédé à des « vérifications rigoureuses de diligence raisonnable et de gouvernance » pour garantir l’absence de conflits d’intérêts. Cependant, à ce jour, malgré les nouvelles règles de transparence visant à éviter les conflits d’intérêts, les décisions prises ne sont pas réellement connues. La santé publique dépend de manière cruciale de la confiance des citoyens, et si l’OMS veut être fiable et crédible, elle doit divulguer des informations sur l’origine et la finalité des dons.

Dans une interview accordée en 2023, Anil Soni, PDG de la Fondation OMS, a déclaré que la fondation préserverait l’OMS de toute influence des entreprises, justifiant les dons non déclarés en affirmant qu’ils « souhaitent rester anonymes, car sinon ils sont sollicités, voire ciblés, car perçus comme une source de richesse ». À y regarder de plus près, cependant, il n’y a pas de quoi s’étonner, mais beaucoup de quoi s’inquiéter. Soni lui-même était d’ailleurs responsable mondial des maladies infectieuses chez Viatris, une multinationale pharmaceutique.

Ce n’est donc pas un hasard si l’étude publiée conclut en dénonçant la difficulté d’évaluer où, quand, comment et à quelle fréquence les conflits d’intérêts surviennent, compte tenu du pourcentage de dons anonymes versés à la Fondation de l’OMS. Le modèle de financement de l’OMS présente « des implications potentiellement importantes en termes de légitimité pour l’organisation et pour la santé mondiale », écrivent les chercheurs. Divulgation et transparence complètes concernant les fonds secrets ou fermeture immédiate : il n’y a pas de compromis possible pour l’avenir de l’OMS.

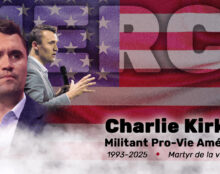

Trump va honorer Charlie Kirk avec la Médaille de la liberté

Le président Donald Trump a annoncé qu’il décernerait la Médaille présidentielle de la liberté à titre posthume à Charlie Kirk après son assassinat sur un campus universitaire de l’Utah mercredi.

« Charlie était un géant de sa génération, un champion de la liberté et une source d’inspiration pour des millions et des millions de personnes ». « Il nous manque énormément, mais je suis convaincu que la voix de Charlie et le courage qu’il a mis dans le cœur d’innombrables personnes, en particulier des jeunes, perdureront ».

Fervent partisan de Trump lors de sa campagne présidentielle de 2024, Kirk a entretenu une relation étroite avec le président et sa famille, apparaissant souvent lors d’événements de campagne avec Donald Trump Jr. et voyageant avec lui dans des endroits comme le Groenland en janvier pour promouvoir le programme de son père.

« Je suis heureux d’annoncer que je décernerai bientôt à Charlie Kirk la Médaille présidentielle de la Liberté à titre posthume ». « La date de la cérémonie sera annoncée prochainement, et je ne peux vous garantir qu’une chose : nous aurons une foule nombreuse. »

Compte tenu de sa jeunesse, de son talent et de l’énorme soutien dont Kirk bénéficiait au sein de la jeune génération, de nombreux commentateurs voyaient en lui un avenir extraordinaire dans la politique républicaine, le rendant ainsi non seulement aimé de sa base mais aussi une menace pour ses ennemis.

Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a également pris la parole lors de l’événement et, dans un hommage à Charlie Kirk, l’ a qualifié de « disciple du Christ et patriote américain ».

« Charlie, nous t’aimons, nous savons que tu as entendu les paroles du Seigneur. Bravo, bon et fidèle serviteur ». « Comme ceux du 11 septembre, il ne sera jamais oublié. »

Plus de 100 chrétiens massacrés par les terroristes affiliés à l’État islamique dans l’est de la RDC

Selon Portes Ouvertes, plus de 100 chrétiens ont été massacrés par les terroristes ADF (Allied Democratic Forces, affiliés à l’État islamique) dans l’est de la RDC.

Le 8 septembre, au village de Ntoyo (Lubero, Nord-Kivu), les ADF ont attaqué une veillée funéraire catholique, tuant 70 personnes à l’arme automatique et à la machette, incendiant 16 maisons, 8 motos et 2 voitures, et enlevant plus de 100 villageois.

Le Révérend Mbula Samaki témoigne :

« Ils ont débarqué et ont commencé à ouvrir le feu. (…) Ceux qui essayaient de fuir ont été abattus ou tués à la machette. »

L’Abbé Paluku Nzalamingi, présent sur les lieux, rapporte :

« Ce que j’ai vu est horrible. Ils ont tué presque toutes les personnes présentes aux funérailles. (…) Il y a des corps le long de la route. »

Le lendemain, les ADF ont frappé le village de Potodu (près d’Oicha, territoire de Beni), massacrant une trentaine de fermiers chrétiens. Un pasteur local affirme que ce chiffre est sous-estimé, plusieurs personnes restant disparues.

Les survivants ont fui vers les villages voisins. Le Révérend Alili (église baptiste de Njiapanda) déclare :

« Les chrétiens sont désorientés. En tant qu’église, nous sommes à court de moyens pour les réconforter. (…) Ils n’osent pas dormir dans l’église par peur d’y être massacrés. »

Enfin, Jo Newhouse, porte-parole de Portes Ouvertes, condamne fermement ces crimes :

« Il est inacceptable que ces attaques contre des civils, et plus particulièrement contre des chrétiens rassemblés pour des funérailles, se poursuivent sans retenue. (…) Nous demandons au Corps de Christ de prier pour l’Église dans l’Est de la RDC. »

🧵 #NordKivu : Nouvelle attaque des ADF à Ntoyo

Dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 septembre, près de 100 civils ont été tués à #Ntoyo, à 5 km de #Manguredjipa, alors qu’ils participaient à une veillée funèbre. #RDC #Lubero . @Presidence_RDC @PatrickMuyaya @MONUSCO pic.twitter.com/mHqaDsTWAh

— LE FLAMBEAU🇨🇩 (@flambeau_mag) September 9, 2025

Le nombre de mariages augmente en France

En 2024, 240 000 couples de sexe différent se sont mariés en France, selon l’INSEE. Les parodies de mariage entre personnes de même sexe s’élèvent toujours à environ 7000, sans réelle hausse depuis 2013.

Le nombre de mariages pourrait atteindre 270 000 en 2025, soit à peu près le niveau de 2007. En 2000, il y avait 305 000 mariages.

Nicole Bedikian propriétaire d’une boutique de robes de mariée à Paris, souligne :

“Il y a eu un boom après le covid. Il y a de plus en plus de clients qui viennent nous voir, des clientes de plus en plus jeunes aussi”.

Pour Olivier Abel, philosophe, ce “retour du mariage” s’explique.

“Le mariage ça indique un engagement fort. Nous ça indique qu’on accepte de s’engager dans la durée. Et ce besoin de durabilité, dans l’époque d’aujourd’hui, est significatif”.

“Depuis un mois, j’ai peur”

Menacé par un islamiste laissé dans la nature par la justice, Erik Tegner témoigne :

Je ne voulais pas en parler au début et puis ça a craqué. Un islamiste, français d’origine marocaine, déjà condamné à 8 mois de prison pour coups de couteau, a été arrêté il y a un mois pour menaces de mort contre moi. Malgré la demande de détention provisoire du procureur, le juge des libertés a choisi de le remettre en liberté d’ici son procès mi-octobre. Il est donc dans la nature.

Pourtant, l’antiterrorisme puis la gendarmerie ont récolté les preuves dans son ordinateur d’une fixation sur moi, mon domicile, mes bureaux. Ils ont également découvert que cet individu de 29 ans avait tenté de rentrer en contact avec le Hezbollah. Tous les nombreux messages de menaces ont également été identifiés. Cet individu a également menacé des personnes de son entourage mais je ne peux en dire plus.

Fervent soutien du Hamas, qualifié de malin et cultivé par ceux qui l’ont interrogé, sa garde à vue a dû être interrompue car il était violent envers les policiers et a dû être interné en hôpital psychiatrique durant une semaine avant donc d’être relâché malgré la demande du procureur. Aujourd’hui, les forces de police font ce qu’ils peuvent : suivi par la DGSI, et sécurisation de différents lieux. Merci à eux.

Pour autant, le contrôle judiciaire de cet islamiste qui veut s’en prendre à moi et la rédaction de Frontières, dans les bureaux, chez moi et devant Cnews selon ses dires, est mince : pointage au commissariat une fois par semaine seulement. Son passeport est certes confisqué mais inutile alors qu’il est en France.

Évidemment je suis inquiet. Dans le même temps, ce sont d’autres menaces caractérisées contre nous et moi qui ont été proférées et pour lesquelles j’ai porté plainte avec des individus ayant semblé faire du repérage précédant les menaces. J’ai du changer mes habitudes, tout, et je ne vis plus de la même façon. J’ai essayé de témoigner de cela chez Christine Kelly hier.

J’avoue que j’ai craqué et me suis effondré. J’ai été sur des lignes de front dans des pays en guerre ou encore dans des pays d’Afrique compliqués, mais c’est la première fois que j’ai peur. Et je préfère le dire malgré la difficulté, la pudeur, car il y a un besoin urgent de sursaut au vu du contexte actuel. Merci à Cnews et à Morandini de m’avoir tendu le micro ce matin. Pas pour moi, mais pour tous ceux que j’espère protéger par ce témoignage.

Quand va-t-on se réveiller ?

Charlie Kirk assassiné par un gauchiste lié à un transgenre

Tyler Robinson, l’assassin présumé Charlie Kirk, entretenait une relation amoureuse avec son colocataire, un homme voulant devenir une femme. Les enquêteurs se penchent sérieusement sur cette piste.

Les motivations de l’assassin présumé demeurent floues. Mais un motif politique semble bien se dessiner. Selon le FBI, les munitions retrouvées à côté du fusil contenaient des messages haineux et antifascistes. « Il est clair pour nous et pour les enquêteurs qu’il s’agissait d’une personne profondément endoctrinée par l’idéologie de gauche », a déclaré le gouverneur Spencer Cox.

Comme une ironie du sort, un débatteur demandait à Charlie Kirk, peu avant qu’il soit tué : «Savez-vous combien d’Américains transgenres ont été des tireurs de masse au cours des 10 dernières années ?». «Trop nombreux», lui a-t-il répondu.

Chez Libé, on ne dit pas : “Une fois de plus, Trump avait raison”. On dit : “La vérité nourrit le récit trumpien“

L’assassin présumé de 22 ans interpellé était proche de la mouvance antifa. Il aurait été dénoncé par un pasteur proche de la famille, après avoir avoué le meurtre à son père.

La loi sur l’euthanasie n’intéresse pas les Français

Harris Interactive a publié une “Enquête flash suite à la nomination de Sébastien Lecornu en tant que Premier ministre”.

La page 6 expose les sujets prioritaires du nouveau premier ministre aux yeux des Français : la réponse “fin de vie” emporte 8 % d’adhésion, et se place à la 15ème place (sur 20 propositions de réponse).

Question posée : Quels sont, parmi les domaines suivants, ceux qui devraient être prioritaires pour le gouvernement de Sébastien Lecornu ? Réponses données à l’aide d’une liste. 5 réponses possibles. Cette enquête confirme, si il en était besoin, que la fin de vie n’est pas une priorité des Français. Contrairement à ce qu’affirment les militants promoteurs de l’euthanasie.

Elle vient par ailleurs renforcer les chiffres des enquêtes précédentes (enquêtes Flash suite aux nominations de G Attal, M Barnier et F Bayrou) :

- Gabriel Attal a été nommé 1er ministre le 9 janvier 2024. Etude flash publiée le 9 janvier 2024 : Cette étude indique que la réponse “fin de vie” emporte 25 % d’adhésion, et se place à la 12ème place (sur 20 propositions de réponse).

- Michel Barnier nommé le 5 septembre 2024. Étude flash le septembre 2024. Fin de vie à 10% et 15ème place (sur 20)

- François Bayrou nommé 1er ministre le 13 décembre 2024. Etude Flash le 13 décembre 2024. Fin de vie à 10% et 16ème place (sur 20)

Le sénateur Stéphnae Ravier a demandé à Sébastien Lecornu de retirer de l’ordre du jour la proposition de loi relative à l’euthanasie qui devait être examinée du 7 au 21 octobre au Sénat et de se concentrer sur les chantiers économiques prioritaires pour le pays :

Pyrénées : une croix détruite à coups de masse

La croix du col de la Crouzette, à 2337 mètres d’altitude, en Ariège, a été détruite à coups de masse pendant le week-end du 15 août.

L’existence d’une croix à cet endroit remonte à trois siècles au moins, et que celle-ci a régulièrement fait l’objet d’actes malveillants. Une croix fut volée en 2001. Elle a été remplacée en 2004.

Le ministre de l’Intérieur, qui réagit aux têtes de cochons, n’a pas communiqué.

“Je me demande s’il est possible d’« interdire » un rite vieux de plus de mille ans”

Extrait d’un entretien donné par le cardinal Sarah à l’Avvenire :

Le pape François s’est exprimé à plusieurs reprises sur la messe dans le rite antique, ou plutôt sur l’utilisation du Missel de 1962. Est-il nécessaire de renouer avec ceux qui sont liés à cette forme de célébration ?

Tous les baptisés ont la citoyenneté de l’Église, partageant son Credo et la morale qui en découle. Au fil des siècles, la diversité des rites célébrant l’unique sacrifice eucharistique n’a jamais posé de problèmes aux autorités, car l’unité de la foi était évidente. En effet, je crois que la variété des rites dans le monde catholique est une grande richesse. De plus, un rite ne se compose pas dans un bureau, mais est le fruit d’une stratification et d’une sédimentation théologiques et cultuelles. Je me demande s’il est possible d’« interdire » un rite vieux de plus de mille ans. Enfin, si la liturgie est aussi une source pour la théologie, comment pouvons-nous refuser l’accès aux « sources anciennes » ? Ce serait comme interdire l’étude de saint Augustin à quiconque souhaite réfléchir correctement à la grâce ou à la Trinité.

Plusieurs épiscopats ont exprimé des doutes concernant Fiducia supplicans, la déclaration sur la bénédiction des couples « irréguliers », y compris les couples de même sexe. Qu’en attendez-vous maintenant ?

J’espère que le contenu de Fiducia supplicans pourra être clarifié davantage, voire reformulé. Cette déclaration est théologiquement faible et donc injustifiée. Elle met en danger l’unité de l’Église. C’est un document à oublier.

“Je n’ai jamais vu, et je ne vois toujours pas, comment la forme extraordinaire du rite romain pourrait créer des problèmes”

Dans un entretien donné à lI Roma, le cardinal italien Angelo Bagnasco s’est exprimé sur la messe traditionnelle

J’ai passé plusieurs années au Dicastère pour les Églises orientales et j’ai constaté qu’il existe plus de trente rites liturgiques dans l’Église catholique. Je n’ai jamais vu, et je ne vois toujours pas, comment la forme extraordinaire du rite romain, unique en son genre, comme l’a précisé le pape Benoît XVI, pourrait, comme c’est le cas pour le rite ambrosien, créer des problèmes. Je ne vois ni risques ni dangers si les choses se déroulent pacifiquement et avec la bienveillance de tous .

Silence autour du Pfizergate

Mourir pour ses idées, c’est aussi subir un ostracisme qui entraîne la mort même des idées, des opinions et des faits. Il existe un moyen utilisé par le système pour « tuer », même métaphoriquement, ceux qui défendent des idées non partagées : le silence et l’ostracisme.

Ces derniers jours, le Parlement européen a reçu la visite de Naomi Wolf, éditrice de l’ouvrage monumental « The Pfizer Papers » , qui contient plus de 450 000 pages de documents détaillant les essais cliniques menés par Pfizer sur le vaccin contre la Covid et prouvant son échec. Et la nouvelle n’est pas que la journaliste ait pu s’exprimer devant les députés européens pour présenter l’ouvrage, mais qu’aucun journal n’en ait parlé. Peut-être parce que Wolf était invitée par Christine Anderson, député européen de l’AfD, le parti allemand qui ne bénéficie certainement pas d’une bonne presse, puisque des appels à son interdiction s’élèvent même en Allemagne, avec l’inévitable accusation d’être un parti néonazi. Pourtant, le contenu du livre de Naomi Wolf est sensationnel, révolutionnaire, à tel point que le sous-titre n’hésite pas à soulever la grave accusation de « crimes contre l’humanité ».

Un peu plus de trente députés européens ont assisté à la présentation, décidément trop peu pour un événement de cette ampleur où, pour la première fois, le Parlement européen s’attaque au deuxième épisode, si vous voulez, du Pfizergate, c’est-à-dire au scandale des SMS échangés entre la présidente Ursula Von Der Leyen et le PDG de Pfizer, Albert Bourla.

Aucune nouvelle n’a non plus été donnée quant à d’éventuelles répercussions sur les travaux du Parlement européen après la présentation. Un silence étouffé s’est installé sur l’événement, mêlé au brouhaha des informations de propagande politique que les agences de presse parviennent à diffuser quotidiennement.

Pourtant, les propos de Wolf étaient véritablement déconcertants . Tout comme ceux de l’introduction du travail, auquel 3 250 scientifiques bénévoles ont travaillé, épluchant tous les rapports disponibles suite à la décision des juges américains de déclassifier l’énorme volume de communications entre le géant pharmaceutique et la FDA. En effet, c’est précisément à partir de ces chiffres que l’on comprend que l’opération vérité menée par Naomi Wolf, coordonnée par la cheffe de projet Amy Kelly, et livrée par tranches de 55 000 pages par mois, est vouée à la fois au sensationnalisme et à la dissimulation. Du moins en Europe.

Et cela a été possible grâce à la ténacité de Wolf, dont le CV ne cadre certainement pas avec le discours MAGA ou de droite, étant donné que son passé de conseillère auprès de Bill Clinton et d’Al Gore la place clairement à l’opposé, à gauche. Sauf que, comme elle l’écrit elle-même, « j’ai été attristée de constater que la gauche, qui aurait dû défendre le féminisme, semblait totalement indifférente aux graves risques pour les femmes et les enfants à naître suite au vaccin. » Les rapports révèlent en effet des conséquences déconcertantes, non seulement des effets indésirables déjà connus sur les systèmes cardiovasculaire et neurologique, avec une séquence de dommages « catastrophiquement graves », mais aussi une « interférence destructrice avec le système reproducteur humain ». Wolf a déclaré au Parlement européen :

« La découverte la plus terrifiante ne concerne pas les effets secondaires dont nous avons déjà entendu parler, mais plutôt le fait que toute la justification du vaccin reposait sur une attaque contre le système reproducteur humain. Les sages-femmes signalent des destructions placentaires, des naissances prématurées, des hémorragies graves chez les femmes et une augmentation de 40 % de la mortalité maternelle dans les pays occidentaux. Pfizer savait pertinemment que les nanoparticules pénètrent les testicules des hommes in utero. »

Ainsi, il est prouvé que lors des essais vaccinaux,

« sur 270 grossesses enregistrées, 234 se sont terminées par une fausse couche. Et même parmi les 36 cas restants de grossesses à terme, 80 % se sont soldés par la mort de l’enfant. Pfizer savait tout cela. Il s’agit d’une annihilation intentionnelle de personnes. Un génocide à l’échelle mondiale. »

Les 36 rapports publiés dans le livre (mais 102 sont rapportés sur le site de Naomi Wolf) documentent des cas de fausses couches, de naissances prématurées, de dysfonctionnements graves chez les nouveau-nés par le lait maternel et notent qu’environ 70 % des événements indésirables liés au vaccin Pfizer surviennent chez les femmes, tandis que les nouveau-nés et les enfants de moins de douze ans qui ont reçu le vaccin Pfizer ont signalé des crises cardiaques, des paralysies faciales et des lésions et insuffisances rénales.

Parallèlement à ce silence, « la plus puissante campagne de censure et de répression jamais lancée dans l’histoire de l’humanité » a commencé, tandis que de nombreux scientifiques bénévoles ont « subi l’ostracisme, la perte de leur emploi, la marginalisation et d’autres punitions en raison de leur engagement envers la vraie science ».

Tous ces faits sont passés sous silence et classés sous l’étiquette méprisante d’anti-vaccins par le système. Une accusation diffamatoire qui dilue le débat, sape l’engagement envers la vérité et alimente la justification des médias et des leaders d’opinion pour toute action répressive contre ceux qui osent révéler la vérité.

Ce n’est pas un hasard si Charlie Kirk, parmi les nombreux qualificatifs qui lui ont été attribués, a été accusé d’être anti-vaccin , comme si cela suffisait à justifier n’importe quelle sanction. Même payer ses convictions de sa vie. Ou être réduit au silence, dans le silence de ceux qui réduisent avec mépris la vérité à une opinion de seconde main.

“Franchir la Porte Sainte sans repentir, tout en promouvant une idéologie qui rejette ouvertement le VIe commandement, constitue une forme de profanation”

Le pèlerinage LGBTQIA + organisé à Rome a provoqué une réaction de Mgr Schneider, dans un entretien donné à la lettre d’information Substack de la journaliste accréditée à Rome Diane Montagna :

Ma réaction a été un cri silencieux d’horreur, d’indignation et de tristesse. Tous les vrais croyants qui défendent encore la valeur des commandements de Dieu et prennent Dieu au sérieux devraient ressentir cette provocation comme une gifle. (…) Cet acte peut être décrit, selon les mots de Notre Seigneur, comme « l’abomination de la désolation dans le lieu saint » (cf. Mt 24, 15)

Mgr Schneider dénonce le fait que l’on n’incite pas à la progression vers la sainteté:

L’une des significations essentielles de la Porte Sainte est de « conduire l’homme à la conversion et à la pénitence ». Et l’un des éléments constitutifs du Jubilé est l’indulgence. Le Jubilé est une grâce puissante pour aider les fidèles à progresser vers la sainteté par la réception fructueuse du sacrement de pénitence et l’obtention de l’indulgence, ce qui implique un détachement de tout péché grave et de tout désordre moral. (…)

L’objectif déclaré des organisations LGBTQ+ qui ont réuni des fidèles et des militants pour ce pèlerinage jubilaire était que l’Eglise reconnaisse et légitime les soi-disant droits homosexuels, y compris les pratiques homosexuelles et autres formes de comportement sexuel extraconjugal.

Il n’y a eu aucun signe de repentance ni de renoncement aux péchés homosexuels objectivement graves ni au mode de vie homosexuel de la part des organisateurs et des participants à ce pèlerinage. Franchir la Porte Sainte et participer au Jubilé sans repentir, tout en promouvant une idéologie qui rejette ouvertement le VIe commandement de Dieu, constitue une forme de profanation de la Porte Sainte et une moquerie envers Dieu et le don de l’indulgence.

3 moyens pour aider les femmes après une perte de grossesse avec Mère de Miséricorde

Dans ce nouvel entretien, l’ECLJ reçoit Marie-Thérèse Chevin, responsable de l’association d’accueil, d’écoute et de prière : Mère de Miséricorde. Elle présente son association, ses actions et comment elle aide les femmes à réfléchir et à se reconstruire avant ou après une grossesse qui n’a pas aboutie.

Si vous souhaitez être écoutée, vous pouvez les appeler gratuitement le 0 800 746 966 ou leur écrire à: [email protected]

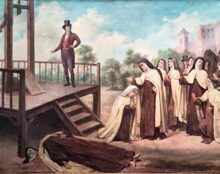

Le message de Léon XIV concernant la mort héroïque des carmélites de Compiègne, durant la Terreur

13 septembre 2025 – Télégramme du Pape Léon XIV transmis par le Cardinal Pietro Parolin à l’occasion de la Messe célébrée à Notre-Dame de Paris, en action de grâce pour la canonisation des martyres de Compiègne.

À MONSEIGNEUR LAURENT ULRICH,

ARCHEVÊQUE DE PARIS

PARIS

DANS L’ACTION DE GRÂCE QUI RÉSONNE AUJOURD’HUI SOUS LES VOÛTES DE NOTRE-DAME DE PARIS EN L’HONNEUR DE LA CANONISATION DES SEIZE CARMÉLITES DE COMPIÈGNE, SA SAINTETÉ LE PAPE LÉON XIV EST PROFONDÉMENT HEUREUSE DE S’ASSOCIER À LA JOIE TOUS LES FIDÈLES.

PLUS DE DEUX SIÈCLES SE SONT ÉCOULÉS DEPUIS LA MORT HÉROÏQUE DE CES RELIGIEUSES SUR L’ÉCHAFAUD, DURANT LA GRANDE TERREUR. PARMI LES NOMBREUX FIDÈLES, RELIGIEUX ET PRÊTRES MARTYRISÉS AU COURS DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE, LES CARMÉLITES DE COMPIÈGNE ONT PARTICULIÈREMENT FORCÉ L’ADMIRATION DE LEURS GEÔLIERS EUX-MÊMES ET ONT IMPRIMÉ DANS LES ESPRITS ET DANS LES CŒURS LES PLUS ENDURCIS UN TROUBLE BIENFAISANT LAISSANT PLACE AU DIVIN. L’ABONDANCE DES ŒUVRES LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES INSPIRÉES PAR LEUR MARTYRE PROUVE, S’IL EN ÉTAIT BESOIN, QUE LES ARTISTES NE S’Y SONT PAS PLUS TROMPÉS QUE LA FOULE ÉTONNEMENT SILENCIEUSE AU MOMENT DU SUPPLICE. LA PAIX DU CŒUR, QUI HABITAIT CES FILLES DE SAINTE THÉRÈSE SE RENDANT AU MARTYRE EN LOUANT DIEU PAR DES HYMNES ET DES PSAUMES CHERS À LA LITURGIE DE L’ÉGLISE, ÉTAIT BIEN RÉELLEMENT LE FRUIT D’UNE IMMENSE CHARITÉ, MAIS AUSSI DE LA FOI ET DE L’ESPÉRANCE THÉOLOGALES QUI LES ANIMAIENT.

DEVANT L’ÉCHAFAUD, LES CARMÉLITES DE COMPIÈGNE NE SONT PLUS VICTIMES D’UNE ARRESTATION, MAIS AUTEURS D’UN DON SUPRÊME QUI ACTUALISE L’OFFRANDE DE LEURS VŒUX RELIGIEUX. LÀ, DÉPOUILLÉES EN APPARENCE DE TOUT, ELLES SONT EN RÉALITÉ RESTÉES RICHES DE LEURS VŒUX ET DE L’ACTE DE CONSÉCRATION PAR LEQUEL ELLES AVAIENT OFFERT LIBREMENT LEUR VIE À DIEU «POUR QUE LA PAIX SOIT RENDUE À L’ÉGLISE ET À L’ÉTAT».

ANIMÉES PAR L’ESPÉRANCE THÉOLOGALE, LES CARMÉLITES SONT CERTAINES DE LA FÉCONDITÉ MYSTÉRIEUSE DE LEUR VIE DONNÉE PAR AMOUR EN SUIVANT LA VOIE TRACÉE PAR LE CHRIST, CONVAINCUES QUE, MÊME AU CŒUR DE LA SOUFFRANCE LA PLUS INJUSTE, SE CACHE LA SEMENCE D’UNE VIE NOUVELLE. «COMMENT EN VOULOIR À CES PAUVRES MALHEUREUX QUI NOUS OUVRENT LES PORTES DU CIEL ? S’EXCLAMAIT LA PRIEURE GUILLOTINÉE LA DERNIÈRE, EN OFFRANT UN SOURIRE AUX BOURREAUX: JE VOUS PARDONNE DE TOUT MON CŒUR COMME JE SOUHAITE QUE DIEU ME PARDONNE ! ». OFFRANDE TOTALE, PARDON ET GRATITUDE, JOIE ET PAIX: TELS SONT LES FRUITS DE LA CHARITÉ QUI ONT ENVAHI L’ÂME DE NOS MARTYRES. PUISSIONS-NOUS APPRENDRE D’ELLES LA FORCE ET LA FÉCONDITÉ D’UNE VIE INTÉRIEURE TOUTE TOURNÉE VERS LES RÉALITÉS CÉLESTES.

EN CE JOUR D’ACTION DE GRÂCES POUR LA CANONISATION DES CARMÉLITES DE COMPIÈGNE, SA SAINTETÉ LE PAPE LÉON XIV IMPARTIT DE GRAND CŒUR SA BÉNÉDICTION APOSTOLIQUE SUR TOUS LES FIDÈLES ET PASTEURS PRÉSENTS DANS LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE PARIS, SANS OUBLIER LES NOMBREUSES PERSONNES S’ASSOCIANT DE PLUS LOIN À CET ÉVÈNEMENT QUI RÉJOUIT L’ÉGLISE TOUT ENTIÈRE.

CARDINAL PIETRO PAROLIN

SECRÉTAIRE D’ÉTAT

Sauvetage in extremis d’un trésor du patrimoine mondial à Gaza

Communiqué de l’Oeuvre d’Orient :

L’Œuvre d’Orient salue et remercie l’action du Patriarcat latin de Jérusalem, du Consulat général de France à Jérusalem et de Première Urgence Internationale, l’UNESCO, musée d’Art et d’Histoire de Genève, l’Institut du monde arabe, parmi d’autres acteurs, qui ont permis de sauver in extremis en un temps record le dépôt des antiquités de l’Ecole biblique et archéologique française de Jérusalem, patrimoine commun de l’humanité.

Ce dépôt, réceptacle de 30 ans de fouilles archéologiques à Gaza, était menacé d’une totale destruction dans un bombardement imminent.

Si ce drame dévoile une fois de plus la crise humanitaire vécue par la population depuis des mois, il révèle aussi le travail remarquable mené par des archéologues locaux, et par l’équipe sur place formée dans le programme Intiqal coordonné par René Elter avec l’Ecole biblique de Jérusalem.

Des jeunes professionnels gazaouis, n’ayant pas l’opportunité de quitter l’enclave de Gaza, mettent en lumière la richesse de cette histoire plurimillénaire,

Hommage de la Marche pour la vie à Charlie Kirk

Hommage à Charlie Kirk

“I really believe this — we are gonna get rid of abortion like we got rid of slavery in this country. It’s going to happen.” Charlie Kirk

Chers amis,

Charlie Kirk a été assassiné alors même qu’il débattait pacifiquement sur un campus universitaire dans l’Utah. Ce jeune militant pro-vie était le directeur de Turning Point USA, organisation spécialisée dans l’argumentation rationnelle à destination des étudiants. Qu’à l’argumentation pro-vie, on ait « répondu » par des balles est dramatiquement symptomatique de l’effondrement de notre civilisation : la culture de mort ne supporte plus l’exposition ferme de la vérité et des arguments qui y conduisent.

On notera aussi le « deux poids, deux mesures » médiatique faisant que l’assassinat d’un défenseur passionné et pacifique de la culture de vie et de son pays ne constitue qu’un insignifiant fait divers rapidement oublié par les grands médias qui avaient, au contraire, parlé pendant des mois de la mort de George Floyd, délinquant mort durant son arrestation.

La Marche pour la Vie s’associe à la douleur de la femme et deux jeunes enfants de Charlie Kirk, et ses membres prient pour ce dernier et ceux qu’il laisse sur cette terre.

Puisse son exemple de courage et de service de la vérité inspirer de nombreux jeunes aux Etats-Unis comme en France.

La Marche pour la vie

RDV le 18 janvier pour continuer à défendre publiquement la dignité de chaque personne humaine.

Mgr Rey revient sur les défis de l’Eglise de France

Le 14 septembre, Mgr Dominique Rey, évêque émérite de Fréjus-Toulon, répond à Terre de missions. Il vient tout d’abord présenter son dernier ouvrage : « Pensées sur la vieillesse » (Yeshoua éditions). Mais, à cette occasion, il répond sans langue de buis sur les principaux défis auxquels fait face l’Eglise de France – de la défense des principes non-négociables à l’unité dans la diversité (liturgique, mais pas seulement !), de la renaissance des pèlerinages à la nécessité de la mission, de l’enracinement à la conversion des musulmans. Un entretien passionnant !

Offensive pour un référendum : Philippe de Villiers lance la bataille du « Populicide »

Le ton est donné. En quelques jours, Philippe de Villiers a lancé une double offensive médiatique et politique qui promet d’agiter la rentrée. Au cœur de sa stratégie : une pétition pour un référendum sur l’immigration qui engrange déjà des centaines de milliers de signatures, et l’annonce d’un livre choc, Populicide, présenté comme le socle idéologique de son combat.

Il ne s’agit plus seulement d’une rentrée littéraire, mais bien d’une manœuvre politique de grande ampleur. Alors que le débat sur la politique migratoire n’a jamais été aussi intense, Philippe de Villiers a choisi de prendre l’opinion à témoin en lançant une pétition pour un « référendum sur l’arrêt de l’immigration de peuplement et du droit du sol ». Cette initiative, qui sert de fer de lance à son retour sur la scène publique, est indissociable de la parution imminente de son nouvel ouvrage, Populicide. Le livre et l’action politique sont les deux faces d’une même médaille.

Intervenant avec plusieurs jours d’avance sur son calendrier médiatique, l’ancien ministre a justifié son urgence par la « crise existentielle » du pays. S’appuyant sur une actualité estivale tragique, il a martelé que le temps des constats était révolu. En coulisses, on explique que le livre a été conçu pour fournir les arguments de fond à cette bataille référendaire. « J’explique tout ça dans mon livre », a d’ailleurs lancé l’auteur, liant lui-même explicitement son œuvre à son action.

Un livre pour armer le débat : https://www.chire.fr/librairie/villiers-philippe-de-populicide-p-510230

Selon les premiers éléments dévoilés par l’auteur, Populicide ne se contentera pas de dénoncer, mais cherchera à décortiquer les mécanismes d’un processus qu’il juge fatal. Il y analyserait trois changements structurels majeurs : le basculement économique vers un libre-échangisme incontrôlé, le « changement de peuplement » lié à une immigration qu’il qualifie de « faillite », et enfin le « changement de souverain », avec une perte de contrôle au profit de ce qu’il nomme les « trois féodalités » (Bruxelles, les juges et les élites mondialisées).

Fidèle à son style, Philippe de Villiers ancre sa démonstration dans l’Histoire, dressant un parallèle audacieux entre la France contemporaine et la Rome décadente de l’empereur Commode. Une fresque historique qui sert de mise en garde et vise à donner de la profondeur à son combat politique.

Entre une pétition qui prend de l’ampleur et un livre, véritable pavé dans la mare avant même sa sortie, Philippe de Villiers fait de l’automne le théâtre de son offensive. Populicide fait ainsi figure de manifeste pour une droite qui cherche à imposer ses thèmes, avec la question référendaire comme objectif ultime. Une stratégie qui garantit à ce « livre testament » une place centrale dans les débats à venir.

Populicide, de Philippe de Villiers, à paraître le 8 octobre 2025 aux éditions Fayard.

L’ouvrage est d’ores et déjà disponible en précommande, notamment auprès de la librairie Chiré.

https://www.chire.fr/librairie/villiers-philippe-de-populicide-p-510230

Cet article est une tribune libre, non rédigée par la rédaction du Salon beige. Si vous souhaitez, vous aussi, publier une tribune libre, vous pouvez le faire en cliquant sur « Proposer un article » en haut de la page.

Le paradoxe français : être majoritairement de droite et craindre de le dire (Réflexion sur le « coming-out » politique dans une société de soupçon)

« Il est étrange de voir combien les hommes aiment mieux souffrir que changer leurs habitudes », écrivait Étienne de La Boétie dans son Discours de la servitude volontaire. Ce constat, vieux de cinq siècles, trouve un écho singulier dans la France contemporaine. Car si les enquêtes d’opinion indiquent qu’une majorité des Français partagent aujourd’hui des idées que l’on qualifiées de « droite » , attachement à l’autorité, valorisation du travail, souci des racines culturelles, inquiétude face à l’immigration massive, besoin de sécurité, rares sont ceux qui osent affirmer clairement ce positionnement.

Un paradoxe se dessine : une majorité silencieuse pense dans une direction mais vit comme si elle ne le pensait pas, par crainte du regard social. Comme si évoquer des idées de droite relevait d’une confession intime, presque honteuse. Le Français craint de faire sont « coming-out » personnel. Cette tension n’est pas anodine : elle révèle un déséquilibre profond dans la liberté du débat démocratique et dit quelque chose d’inquiétant sur l’état de notre civilisation.

Le philosophe Antonio Gramsci parlait « d’hégémonie culturelle ». C’est un concept développé par ce théoricien marxiste. Il part du postulat que la conquête du pouvoir présuppose celle de l’opinion publique. L’hégémonie culturelle désigne le pouvoir d’une minorité à imposer ses représentations du monde, ses mots, ses normes, de telle sorte qu’elles deviennent celles de tous. En France, cette hégémonie est depuis longtemps celle de la gauche intellectuelle et médiatique. Elle s’est construite sur l’après 68, s’est nourrie des luttes sociales et anticoloniales, et s’est institutionnalisée dans le champ culturel, éducatif, associatif.

Mais paradoxalement, au moment où la gauche a perdu une grande partie de ses bases populaires et s’est éloignée de ses promesses initiales (défense des classes laborieuses, exigence d’égalité réelle), son empreinte idéologique s’est incrustée. Cette continue d’imposer la pensée, le lexique, les limites de ce qui est audible et de ce qui ne l’est pas.

Résultat : affirmer certaines convictions, comme la nécessité d’une politique migratoire ferme, la défense d’un héritage civilisationnel judéo-chrétien, ou le refus du communautarisme, expose à l’accusation de racisme, voire de fascisme. Une accusation disqualifiante, qui suffit et sert souvent à clore tout débat.

C’est ici qu’intervient la dimension psychologique. De nombreux Français intériorisent une forme d’autocensure par peur des conséquences sociales. Un salarié redoute d’être marginalisé dans son entreprise, un commerçant craint de perdre des clients, un enseignant de susciter l’hostilité de ses élèves, de parents ou de ses collègues. Plus intime encore : l’individu craint de perdre ses amis, sa place dans un cercle familial ou amical.

La sociologie d’Erving Goffman sur la gestion de l’image et des stigmates est éclairante. Dans Stigmate, il montre comment certains individus, porteurs d’une identité perçue comme déviante, développent des stratégies de dissimulation pour éviter l’exclusion. Être « de droite », ou être perçu comme tel, fonctionne aujourd’hui parfois comme une identité stigmatisée, que l’on dissimule dans l’espace public.

Ce phénomène est accentué par ce que les psychologues appellent la « spirale du silence » théorisée par Elisabeth Noelle-Neumann. Lorsqu’une opinion semble minoritaire dans l’espace public, même si elle est majoritaire dans l’intime, les individus préfèrent se taire, renforçant ainsi l’impression d’isolement.

D’où l’analogie proposée : être de droite, en France, équivaut à vivre la difficulté à devoir faire son « coming-out ». Comme pour l’orientation sexuelle, il s’agit d’assumer une identité que la société stigmatise, mais qui constitue une part essentielle de soi. Le « coming-out » politique du Français implique de braver le risque de l’ostracisation, de la rupture sociale, parfois du harcèlement ou de la mise à l’écart professionnelle.

Hannah Arendt, dans La Condition de l’homme moderne, rappelle que la liberté ne se déploie véritablement que dans l’espace public, dans la parole partagée. Celui qui cache ses convictions vit en retrait de cette liberté, replié dans une forme de mutisme civique. Mais Arendt nous avertit aussi : dans des contextes de peur, les hommes se résignent facilement à la dissimulation, nourrissant un conformisme qui renforce le pouvoir d’une minorité prescriptrice.

Ainsi, une grande part des Français vivent cette tension : ils pensent d’une manière, parlent parfois autrement, et se taisent souvent. Comme si l’acte même d’assumer sa pensée relevait de l’héroïsme.

Ce paradoxe ne peut se comprendre sans évoquer l’évolution de la gauche française. En renonçant progressivement à certaines valeurs fondatrices, la souveraineté populaire, la protection des travailleurs face au libre-échange, elle a laissé un vide que la droite et ce quelle qualifie avec facilité d’extrême droite ont su occuper.

Aujourd’hui, la gauche s’est réfugiée dans un progressisme culturel, souvent urbain et minoritaire. C’est le règne de « boboland » qui tourne autour d’un nombril empreint de mépris de classe dans les actes mais surtout pas dans la pensée. Ces « élites » laissent sur le bord de la route une large partie de la population dont ils parlent parfois mais ignorent souvent.

C’est dans cet espace abandonné que s’installe une majorité d’opinions conservatrices, parfois même sans se dire de droite. Mais cette majorité, consciente de l’hégémonie culturelle d’une minorité, reste pourtant silencieuse.

Revenons à La Boétie. Sa réflexion sur la servitude volontaire, où les peuples acceptent leur asservissement parce qu’ils s’y accoutument, éclaire notre époque. Les Français qui pensent « à droite » mais n’osent pas le dire participent malgré eux à leur propre invisibilisation voire décivilisation. En ne s’exprimant pas, ils confortent l’illusion d’une minorité dominante qui croit parler au nom de tous.

Ce silence n’est pas neutre. Il engendre une démocratie appauvrie, où les débats se font caricaturaux, où les mots deviennent des armes et non des outils de compréhension, où la communication vaut acte. Ce silence renforce le sentiment de colère, voire de ressentiment, qui peut exploser brutalement lors des élections. Aujourd’hui, cette colère est contenue.

La question devient alors : comment briser ce cercle vicieux ? Comment faire en sorte que ceux qui pensent « à droite » puissent le dire sans craindre l’exclusion ?

Hannah Arendt, rappelle que la politique repose sur le courage d’apparaître. Il faut retrouver ce courage civique, non pas pour imposer un camp, mais pour restaurer une pluralité réelle du débat. De même, Alexis de Tocqueville observait que la démocratie américaine, pour fonctionner, devait s’appuyer sur des contre-pouvoirs et sur une liberté d’association qui permettait à chaque courant de s’exprimer. Sans cela, la démocratie se fige dans une illusion de pluralisme, alors qu’elle n’est qu’une uniformité imposée par la peur du jugement.

La France est aujourd’hui face à une énigme : un pays où la majorité des citoyens penchent vers des valeurs dites « de droite », mais où ces valeurs sont publiquement discréditées, ridiculisées ou soupçonnées. Ce paradoxe nourrit une société de faux-semblants.

Peut-être faudrait-il, comme pour d’autres causes jadis minoritaires, un « coming-out » collectif. Non pas pour imposer un dogme, mais pour assumer la diversité réelle des sensibilités, et rendre au débat public la richesse qu’il a perdue.

La Boétie nous a laissé cet avertissement : « Soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libres. » Servir aujourd’hui, c’est se taire par peur. Se libérer, c’est parler. Mais la parole libre exige une société capable de l’entendre. Or, là réside le défi : reconstruire un espace où chacun puisse dire ce qu’il pense sans craindre pour son travail, ses amis ou son avenir. Nous en sommes encore loin et n’oublions pas que cette emprise culturelle est fondée sur un récit national tronqué. Rencontrons-nous au sein de cette majorité silencieuse, découvrons et assumons que nous faisons nombre, rétablissons notre récit national et ne négligeons pas notre identité qui font notre socle civilisationnel. Aujourd’hui la minorité gouverne et détient les postes clés. Bousculons le paradoxe : Osons notre « coming-out » et chassons des urnes la minorité.

La démocratie française est malade. Si elle veut rester vivante, elle doit relever ce défi. Sinon, notre pays court le risque de se dissoudre dans le silence de ses majorités et dans le vacarme de ses minorités.

In Ira Veritas, Septembre 2025

Cet article est une tribune libre, non rédigée par la rédaction du Salon beige. Si vous souhaitez, vous aussi, publier une tribune libre, vous pouvez le faire en cliquant sur « Proposer un article » en haut de la page.

Exaltation de la Sainte Croix – “C’est maintenant le jugement du monde”

Nous remercions l’association Una Voce de nous autoriser à publier des extraits des excellents commentaires des cinq pièces grégoriennes du dimanche ou de la fête à venir.

Vous aurez la totalité des textes sur le site et nous ne pouvons que vous encourager à vous abonner à la newsletter hebdomadaire en cochant dans la case adéquate sur la page d’accueil.

La fête de l’Exaltation de la Sainte Croix est une fête importante qui l’emporte sur le dimanche lorsqu’elle tombe ce jour-là. C’était le cas en 2003, 2008, 2014 et maintenant, onze ans après, en 2025. Elle a préséance cette année 2025 sur le Quatorzième dimanche après la Pentecôte. Elle sera alors chantée dans les paroisses, y compris dans le Nouvel Ordo sous le nom de La Croix glorieuse.

L’Introït Nos autem et le Graduel Christus factus est de la messe sont ceux de la messe vespérale du Jeudi saint.

Il y a entre cette fête et le Vendredi saint la même relation qu’entre la Fête-Dieu et le Jeudi saint : les austérités de la Semaine sainte ne permettant pas de glorifier comme il convient la Sainte Croix, instrument de notre salut, une fête spéciale a été instituée à cet effet. Elle a été fixée au 14 septembre, qui fut d’abord la date de la dédicace de la basilique édifiée à Jérusalem par Constantin pour y recevoir la vraie Croix découverte par sa mère Sainte Hélène. Chaque année à cette date on y procédait à la solennelle Exaltation de la Croix, qui était élevée pour être exposée aux regards des fidèles. Lorsque les reliques de la vraie Croix se répandirent dans toute la chrétienté, la fête fut célébrée en différents lieux ; elle le fut probablement en Gaule avant d’être instituée à Rome au septième siècle.

► Introït : Nos autem

L‘Introït et le Graduel de cette messe nous montrent le lien étroit qui existe entre la messe et la Croix, lien que nous avons trouvé en sens inverse dans la Communion du dimanche de la Passion. La première phrase de l’Introït est empruntée à l’Épître de saint Paul aux Galates, dans la conclusion de cette lettre, et la suite a été ajoutée par l’Église.

Nos autem gloriari oportet in cruce Domini nostri Jesu Christi : in quo est salus, vita et resurrectio nostra : per quem salvati, et liberati sumus.

Pour nous il faut nous glorifier dans la Croix de Notre Seigneur Jésus-Christ, en qui est notre salut, notre vie et notre résurrection, et par qui nous avons été sauvés et délivrés.

La mélodie est, comme il convient, assez triomphale, pleine d’ardeur mystique et de ferveur, avec un beau crescendo dans la première phrase vers Domini nostri, qui se renouvelle dans la deuxième phrase vers vita. La troisième phrase est plus calme et contemplative. Cet Introït est accompagné du premier verset du psaume 66, petit psaume messianique annonçant la conversion de tous les peuples, ce qui sera un des fruits du sacrifice de la croix :

Deus misereatur nostri, et benedicat nobis : illuminet vultum suum super nos, et miseratur nostri.

Que Dieu ait pitié de nous et nous bénisse, qu’il fasse briller sur nous son visage et ait pitié de nous.

► Graduel : Christus factus est

Le Graduel est celui de la messe vespérale du Jeudi saint. Il exalte comme l’introït le sacrifice du Christ sur la Croix, et son texte est également de saint Paul, ce qui est pourtant assez rare dans les chants de la messe. C’est un passage célèbre de l’Épître aux Philippiens :

Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortem, mortem autem crucis. Propter quod et Deus exsaltavit illum, et dedit illi nomen, quod est super omne nomen.

Le Christ s’est fait pour nous obéissant jusqu’à la mort, et à la mort sur la croix ; c’est pourquoi Dieu l’a exalté et lui a donné un nom au-dessus de tout nom.

Ce Graduel est également chanté à la fin de tous les offices du Triduum sacré, Jeudi, Vendredi et Samedi saints et particulièrement de l’office des Ténèbres. Le premier soir on ne chante que la première phrase, le deuxième on ajoute mortem autem crucis, et le troisième on ajoute la deuxième partie triomphale qui annonce la résurrection. La mélodie de ce Graduel est faite de formules que l’on retrouve dans de nombreux autres Graduels, mais elles sont admirablement choisies pour exprimer toutes les nuances du texte avec un contraste frappant entre les deux parties. La première est sombre et grave surtout le mot crucis qui s’enfonce dans les profondeurs. La deuxième, au contraire s’élève dans les hauteurs avec enthousiasme, particulièrement la grande vocalise aérienne ornant le mot illum, pronom qui désigne le Christ.

► Alléluia : Dulce lignum

Les autres chants de cette messe sont des compositions plus tardives dont les textes ne sont pas tirés de la Sainte Écriture. Celui du verset de l’Alléluia s’inspire en partie de l’hymne Pange lingua de Venance Fortunat que l’on chante à l’adoration de la Croix le Vendredi saint, et plus précisément de son refrain Crux fidelis.

Dulce lignum, dulces clavos, dulcia ferens pondera, quæ sola fuisti digna sustinere regem cælorum et Dominum.

Doux bois, doux clous, portant un doux fardeau : Toi seule, ô croix, as été digne de porter le Roi des cieux, le Seigneur.

La mélodie est joyeuse et affirmative, avec des vocalises très élégantes.

► Offertoire : Protege Domine.

Le texte de l’Offertoire de l’Exaltation de la Sainte Croix est assez long et ressemble plus à celui d’une oraison qu’à celui d’un chant du propre ; on y retrouve même certaines formules que le prêtre récite à l’autel à ce moment de la messe :

Protege, Domine, plebem tuam, per signum sanctæ Crucis, ab omnibus insidiis inimicorum omnium, ut tibi gratam exhibeamus servitutem, et acceptabile tibi fiat sacrificium nostrum.

Seigneur, par le signe de la Sainte Croix, protégez votre peuple de toutes les embûches de tous nos ennemis, afin que le culte que nous vous rendons vous soit agréable, et que vous daigniez accepter notre sacrifice.

La mélodie est calme et douce, peu étendue et sans grands écarts, déroulant de souples ondulations avec des formules qui se répètent dans une ambiance de méditation intérieure et contemplative.

► Communion : Per signum Crucis.

Le texte de la Communion de l’Exaltation de la Sainte Croix reprend presque exactement le début de celui de l’Offertoire, mais il est beaucoup plus court :

Per signum Crucis de inimicis nostris libera nos, Deus noster.

Par le signe de la Croix, délivrez-nous de nos ennemis, Seigneur notre Dieu.

Voilà une prière que nous pourrons répéter en faisant le signe de la croix dans les dangers et les tentations. La mélodie s’inspire en partie de celle de la Communion du commun des saintes femmes ; elle est très différente de celle de l’Offertoire, beaucoup plus mouvementée ; après une intonation assez grave, elle s’élève à trois reprises dans l’aigu de façon très expressive.

“Je ne comprends pas que l’Église ait cédé, dans trop d’endroits, sur le caractère spécifique de l’enseignement catholique”

Hubert de Saizieu, président d’une école libre, répond aux questions de Fabrice Madouas dans France catholique. Extrait :

[…] Ce que nous avons réalisé répond à une nécessité, en tous cas à un besoin exprimé par des parents. Ce n’est qu’une partie de la solution, mais qui peut être transposée. Il faut un peu d’abnégation – et même beaucoup ; croire en la Providence ; et conserver toujours une approche très professionnelle. Un établissement comme le nôtre est une petite entreprise, à but non lucratif bien sûr, mais qui compte quand même 35 salariés.

Par ailleurs, je ne comprends pas que l’Église ait cédé, dans trop d’endroits, sur le caractère spécifique de l’enseignement catholique. Il y a cependant d’excellents établissements catholiques sous contrat, avec des enseignants dévoués – preuve que l’on peut affirmer sa vocation, à condition de le vouloir. L’enseignement de l’Église, sa tradition, son histoire : tout cela constitue un trésor absolument fascinant ! Il faut vouloir le transmettre. Il faut oser ! Nos évêques ont, dans ce domaine, une éminente responsabilité. Ils ont un fabuleux instrument dans les mains, et ils ont du temps – beaucoup plus, en tout cas, que n’en a un chef d’entreprise. Et croyez-moi, bien des parents et des enseignants suivraient ! Il faut être clair dans sa tête, savoir où l’on veut aller. Et oser.

Martyres des carmélites de Compiègne : première messe d’action de grâce à Notre-Dame de Paris

Canonisées l’an dernier, les 16 carmélites de Compiègne guillotinées sous la Révolution seront honorées par l’Église de France samedi 13 septembre, à Notre-Dame de Paris. Sébastien Lapaque écrit dans Le Figaro :

[…] Canonisées par le pape François le 18 décembre 2024 après avoir été béatifiées par Pie X en 1906, au plus fort de la querelle entre l’Église catholique et la IIIe République, les saintes femmes aux vieux noms français, aristocrates et paysannes, seront honorées la semaine prochaine par la célébration d’une messe d’action de grâce dite à Notre-Dame à l’heure de l’angelus de midi par Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris. Depuis le ralliement des catholiques à la République souhaité par le pape Léon XIII en 1892, et plus encore depuis la condamnation par Rome du mouvement monarchiste l’Action française en 1926, les évêques français sont prudents avec les figures chéries de l’école contre-révolutionnaire. En 1993, le romancier Jean Raspail s’était heurté à un refus intransigeant de Mgr Jean-Marie Lustiger de laisser dire une messe de requiem à Notre-Dame de Paris en l’honneur de Louis XVI.

La cérémonie du 13 septembre en l’honneur des carmélites dans Notre-Dame rénovée , c’est la revanche de Jean Raspail. Trente-deux ans ont passé depuis le rendez-vous manqué de janvier 1993. Mais grâce à des écrivains tels que l’auteur de L’Anneau du pêcheur, le catholicisme français n’a cessé de s’affirmer, sous les coups de boutoir de l’athéisme militant et de la sécularisation, comme une contre-culture assumant sa tradition, son histoire – et surtout ses saintes rayonnantes. Car c’est souvent sous le regard d’une mère très aimante ou dans les yeux d’une jeune fille pleine d’audace, que s’est noué le pacte séculaire entre Jésus et la France. C’est Marie-Madeleine réfugiée en Provence, Geneviève gardant ses moutons, Jeanne d’Arc brandissant son épée comme une croix, Marguerite-Marie propageant la dévotion au cœur de Jésus, Jeanne de Chantal traversant la nuit de l’âme, sainte Louise de Marillac coiffant sa cornette au service des pauvres, la petite Thérèse apprenant à mourir comme une grande personne.

Entre autres mérites, la canonisation des martyres de Compiègne a le don de rappeler la place royale qu’occupe la sensibilité féminine dans l’imaginaire chrétien national dont il faut encore une fois énoncer la fonction providentielle : une contre-culture. Pour les dizaines de milliers de jeunes qui marchent chaque année vers Chartres dans les jours qui précèdent la fête de la Pentecôte , pour ceux qui cheminent tout l’été vers Lourdes, Rocamadour, la Sainte-Baume, et bien d’autres encore, ailleurs, à Lisieux, à Lourdes, à Pellevoisin, à Paray-le-Monial, pour ceux qui séjournent, de plus en plus nombreux, dans les abbayes bénédictines, le Christ, c’est l’autre de la Marchandise. L’autre du Désespoir et du Néant.

Il est émouvant que ce mouvement de retour calme et secret, qui a débuté en 1975, avec l’Année sainte voulue par Paul VI pour remettre l’Église en route vers le Royaume après les tourments, les égarements et les déchiffrements des lendemains du concile Vatican II, qui s’est dynamisé avec le pontificat de Jean-Paul II, le travail de réassurance théologique du cardinal Ratzinger devenu Benoît XVI et l’encyclique Laudato si’du pape François qui a touché les âmes de bonne volonté tout autour de la terre, s’accomplisse aujourd’hui au cœur de Paris, sous l’invocation de martyres chrétiennes qui nous ont laissé un signe parfait dans la mort : la part non cessible, impérissable, de l’être confronté à la violence, au mensonge, à la fraude, au malheur. Aux motifs de cette émotion, ajoutons la dévotion de ces femmes guillotinées pour le Sacré-Cœur de Jésus que le pape Léon XIV a fait porter sur ses armes pontificales. […]

Conférence de Mgr Dominique Rey sur le thème : « Le respect et la défense de la vie aujourd’hui, priorité pour l’Église »

Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon de 2000 à 2025, a toujours été un défenseur résolu de la vie, ouvrant une maison d’accueil pour femmes enceintes en difficulté, et participant régulier à la Marche pour la Vie.

La conférence aura lieu le mercredi 5 novembre à Lyon au sanctuaire Saint Bonaventure, Place des Cordeliers à Lyon 2e.

La conférence est gratuite, l’inscription obligatoire. Pour vous inscrire : www.billetweb.fr/mgr-rey-lyon

Victoire du Salon beige contre le lobby LGBT

Chers amis,

Je suis heureux de vous annoncer que la Cour d’appel de Paris vient de me relaxer dans l’affaire qui m’opposait à plusieurs associations du lobby LGBTXYZ, emmenées par l’association Mousse qui me poursuivaient pour cet article: “Il est interdit de quitter la secte LGBT”.

Cette affaire a donné lieu à des débats assez surréalistes. J’ai par exemple “appris”, à cette occasion, qu’il était strictement interdit à un prêtre d’inviter à la conversion – certains hurluberlus qui prétendent dicter à l’Eglise catholique ce qu’elle a le droit ou n’a pas le droit de dire dans l’espace public ignorant que cette dernière parlait de conversion un peu avant que les députés macronistes ne découvrent l’existence des “thérapies de conversion”. Accessoirement, je continue à être abasourdi d’entendre (jusque dans les prétoires…) que les “thérapies de conversion” (expression qui amalgame tout et n’importe quoi, du groupe d’accompagnement spirituel permettant à des personnes ayant des tendances homosexuelles de vivre dans la chasteté à la torture!), c’est mal, mais qu’imposer à un gamin de dix ans de prendre des hormones féminines ou même de subir une castration chirurgicale, ça, c’est bien!

En un mot comme en cent, ce que ce procès a magnifiquement illustré, c’est que le lobby peut dire tout et le contraire de tout, pourvu que cela lui permette de réduire au silence ceux qui ne sont pas convaincus par sa rhétorique absurde.

En tout cas, un grand merci à tous pour votre soutien et vos prière – et un merci spécial à notre avocat, l’excellent Jérôme Triomphe, pour son travail remarquable au service de notre liberté de rester catholiques en France, malgré tous ces lobbies qui voudraient nous museler!

Guillaume de Thieulloy

Aide au suicide de l’Europe

De Roland HUREAUX, agrégé d’histoire:

Malgré un contexte international tourmenté (Ukraine où la situation est loin d’être stabilisée, et surtout Proche-Orient), la loi sur l’euthanasie, aujourd’hui soumise au Sénat, suit son cours. Euthanasie : un mot dont on a déjà honte, préférant « aide active à mourir » ; cela reste néanmoins, de quelque manière qu’on le désigne, un acte de mort donné volontairement à une personne, consentante ou non.

Mais, dira-t-on, ce n’est qu’une loi « sociétale » sans rapport avec ce qui se passe sur la scène internationale. Pourtant, dans les deux cas, on touche la mort. Dans la guerre comme dans le suicide assisté ou pas, est à l’œuvre ce que Freud appelle l’instinct de mort.

Le premier grand programme d’euthanasie, dit Aktion T4 a débuté le 1er septembre 1939, le jour même où commençait cet effroyable massacre que fut la seconde guerre mondiale.

La mort volontaire s’appelle le suicide. Le projet de loi Macron arrive à un moment où les signes d’un suicide collectif de l’Europe se multiplient.

D’abord la démographie. Le covid a causé une chute brutale de la fécondité en France qui nous éloigne du seuil de renouvellement qui est, on le sait, de 2,1 enfants par femme. Il est tombé sous Hollande et Macron (dont on sait comment ils ont opéré des coupes sombres dans la politique familiale) à 1,8 ; il serait aujourd’hui au-dessous de 1,5 (en incluant la natalité plus forte des populations immigrées). Cela représente une réduction de la population de près de 30 % à chaque génération : l’espérance de vie de la France est faible. Il n’en va pas différemment dans le reste de l’Europe.

Frappé de l’atmosphère déprimante dans laquelle ils sont accueillis dans la société, et marqués par la propagande intense qui, dès la petite école, prône la décroissance, les privations, – et sans qu’on le dise explicitement, le chômage de masse, effet direct de la décroissance, culpabilisés par l’idée de polluer la terre en mettant au monde des enfants, près de la moitié de nos jeunes ne veulent pas d’enfants. Tout se passe comme si, sous prétexte de défendre la nature, l’homme était devenu un ennemi.

L’esprit suicidaire touche aussi l’économie : la gestion de l’énergie, beaucoup plus chère, non par épuisement des ressources mais du fait de décisions politiques (sanctions, marché unique de l’électricité), la défense, largement démantelée par des envois d’armes en Ukraine, sans qu’on en sache l’utilité et qui occasionnent d’étranges trafics : certaines de ces armes ont été trouvées à Gaza.

Il n’est que de regarder ce qui se passe dans les pays qui ont adopté l’euthanasie : Pays-Bas, Belgique, Suisse, Canada : beaucoup de nos correspondants témoignent de l’atmosphère débilitante qui y règne.

Cette atmosphère touche en particulier les hôpitaux où, chez nous, bien peu de soignants aspirent à ce que s’ouvre un « couloir de la mort ». Les associations qui refusent l’euthanasie représentent en France 80 % des soignants. Apparemment Macron est prêt à passer outre. L’épidémie de covid a montré les difficultés de fonctionnement de l’hôpital français, naguère si efficace. Au moment où tant de services sont fermés, tant de postes vacants, n’y a-t-il rien de plus urgent que d’ouvrir des services d’euthanasie ?

Il y aura peu de demandes dit-on. Voire ! Les pays précités et d’autres nous montent combien l’ouverture d’un droit à l’euthanasie ouvre la porte à des abus : il n’est pas question que d’adultes, en Belgique la procédure a été ouverte à des adolescents, voire à des enfants. Il n’est pas question non plus que de souffrances physiques, sont aussi, de plus en plus, prises en compte les souffrances morales. Imaginons un adolescent qui connait un chagrin d’amour. Ils se fera reconnaitre en état dépressif par un médecin. Cet état supposé lui donnera « droit » au suicide assisté !

Il s’agit d’une réforme typiquement idéologique. Qu’est-ce qu’une réforme idéologique ? Une réforme qui ne vise à apporter aucune solution à un problème mais a pour but de mettre en œuvre une idéologie. En l’occurrence celle selon laquelle l’homme doit être entièrement maître de son destin, y compris de sa mort. Etendront-ils cette logique à l’humanité qui, grâce à l’arme atomique, est-elle aussi aujourd’hui maîtresse de son destin ?

Une réforme qui n’est pas nécessaire, car les soins palliatifs ont fait tant de progrès que les cas où l’euthanasie pourrait être envisagée ont pratiquement disparu. Le « droit » à l’euthanasie, les exemples étrangers le montrent, y mettrait fin à ces services où tant de soignants se dévouent pour adoucir les derniers jours des patients. Le grand public ne le sait pas toujours car une partie confond l’euthanasie active avec le refus de l’acharnement thérapeutique, désormais encadré par la loi Léonetti, qui n’est pas en cause ici.

Les abus que nous venons de signaler sont une des raisons pour lesquelles les grandes puissances se sont gardées de s’engager dans cette voie : seulement cinq Etats sur cinquante aux Etats-Unis, ni la Russie, ni la Chine, ni l’Inde, ni aucun des grands pays européens[1].

En ce domaine, comme en d’autres, la France se déclasserait en suivant le projet présidentiel relatif à la « fin de vie ».

[1] Certains pays comme l’Allemagne sont allés jusqu’au suicide assisté mais ont refusé l’euthanasie active. Nous n’avons pas inclus le Canada, très étendu mais peu peuplé, dans les grandes puissances.

Le génie de la lampe

D’Aurelio Porfiri, éditeur et écrivain catholique italien, pour le Salon beige:

Un orgue du XIe siècle découvert à Bethléem

Enseveli pendant des siècles, un orgue médiéval découvert près de la basilique de la Nativité à Bethléem a résonné à nouveau à Jérusalem. David Catalunya, chercheur espagnol qui a travaillé pendant plus de cinq ans sur cet orgue du XIème siècle, explique :

“C’est une véritable fenêtre ouverte sur le passé, unique au monde, pour la première fois dans l’histoire moderne, nous avons la chance d’entendre un son médiéval”. “Il ne s’agit pas d’une reconstitution ou d’une hypothèse, mais bien du son original: la même vibration que les Croisés percevaient autrefois dans l’église de la Nativité”.

M. Catalunya a joué une musique liturgique sur cet objet qu’il considère comme un “miracle”, actuellement conservé au couvent Saint-Sauveur de la Vieille ville de Jérusalem et qui doit, à terme, être exposé dans un musée de la Custodie franciscaine de Terre sainte. Alvaro Torrente, un musicologue ayant participé au projet de restauration, ajoute :

“C’est comme découvrir un dinosaure vivant, car c’est quelque chose dont nous savons qu’il a existé, mais que nous ne connaissions qu’à travers des fossiles, donc avec des preuves très limitées, or, ici, ce n’est pas un fossile: c’est l’objet réel et le son réel”.

Cet orgue a été découvert “presque par hasard” en 1906. Lors de travaux pour construire un gîte de pèlerins, un jeu de 222 tuyaux en cuivre et un carillon de cloches sont mis à jour à proximité du site. Enterrés avec le plus grand soin, ces éléments ont donc permis de reconstituer un orgue fabriqué en France au XIème siècle et transporté en Terre Sainte par les Croisés au XIIème siècle.

L’orgue est presque contemporain du développement de ce type d’instrument. La plupart des orgues anciens conservés, plus monumentaux, datent du XVème siècle.