Témoins de l’Espérance : des chrétiens au péril de leur vie

A l’occasion de la sortie du livre Témoins de l’Espérance, À la rencontre des Apôtres de notre temps, de Benoît de Blanpré, qui dirige l’Aide à l’Église en Détresse, principale association d’aide aux chrétiens persécutés, et Thomas Oswald, journaliste et auteur, travaille au service information de l’AED, nous avons interrogé les auteurs :

Pourquoi ce livre ?

Cela fait bientôt 80 ans que l’AED agit au service de l’Église dans le monde, et nous voulions prendre le temps de nous arrêter quelques instants pour présenter certains de ses visages, témoins des souffrances et de l’espérance des chrétiens en détresse. Nous nous inscrivons ainsi dans la longue tradition de l’AED qui a publié de nombreux ouvrages pour faire connaître et garder la mémoire de ces millions de chrétiens menacés, opprimés, voire persécutés. Ils sont nos maîtres par les vertus héroïques dont ils font preuve lorsque leur foi est « vérifiée par le feu ». Les chrétiens en détresse sont véritablement nos frères, et nous voulons partager au plus grande nombre le trésor de leur foi.

Vous parcourez tous les continents, mais pas tous les pays, comment avez-vous établi votre itinéraire ?

Nous avons mis en avant des partenaires que nous avons pu rencontrer en personne durant les trois dernières années et qui nous ont particulièrement touchés. Nous faisons voyager le lecteur du Guatemala à la République Démocratique du Congo en passant par la Chine, l’Ukraine ou encore l’Iran, parmi tant d’autres. Pourtant, il n’était pas question de faire un Atlas, mais un ouvrage grand public, agréable à lire et accessible. Notre livre permet de rejoindre concrètement l’expérience des chrétiens persécutés, vous n’y trouverez pas de tableaux statistiques ! Nous avons beaucoup d’autres publications, comme le rapport sur la Liberté religieuse, qui font cela très bien. Dans ce livre, nous voulions vous présenter avant tous des personnes, des communautés chrétiennes souffrantes, joyeuses et vivantes.

À qui s’adresse le livre « Témoins de l’Espérance » ?

Au plus grand nombre possible ! C’est un grand reportage vivant et instructif. Grâce au réseau de l’AED, nous connaissons des personnes remarquables, qui vivent des histoires hors du commun, dans pratiquement tous les pays. Je dois dire que notre travail est beaucoup facilité par la qualité des témoignages que nous récoltons. Pour écrire des histoires belles, souvent tragiques mais édifiantes, nous n’avons pas besoin de romancer, il nous suffit de raconter du mieux que nous pouvons ce que nous avons vu et entendu. Que l’on soit catéchumène ou chrétiens de longue date, jeune professionnel ou retraités, ce livre peut toucher les cœurs et être un formidable compagnon de carême.

Quelle est la rencontre qui vous a le plus marqué ?

Impossible de faire une réponse unique… Mais nous sommes abasourdis par le courage d’une religieuse comme la libanaise Sœur Maya El Beaino, de la congrégation des Sœurs des Saints Cœurs de Jésus et Marie. Directrice d’une école située à quelques kilomètres de la frontière israélienne, elle a maintenu la scolarité même au plus fort du conflit entre l’État hébreux et le Hezbollah. Les missiles passaient au-dessus de l’établissement, l’électricité était coupée et malgré ces conditions effroyables, ses élèves ont continué à décrocher des prix d’excellence ! Dans un tout autre contexte, le père Floribert Bashimbé, à l’Est de la République démocratique du Congo, se débat pour maintenir l’Église locale en état de fonctionner. Il est vicaire générale de Bukavu, la capitale du sud Kivu, toute proche du Rwanda et bien qu’il soit prêtre depuis 30 ans, il n’a pratiquement jamais exercé son ministère dans un pays en paix. Il rend visite aux Congrégations religieuses, aux orphelinats, soutient des actions sociales innombrables sans se décourager… Et même avec une joie profonde et communicatrice. Devant ce genre de profils, on ne peut pas s’empêcher de se demander quel est leur carburant secret !

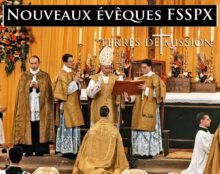

Terres de Mission : De nouveaux évêques pour la Fraternité Saint Pie X

Eglise universelle : De nouveaux évêques pour la Fraternité Saint Pie X !

Le 2 février dernier, le supérieur général de la Fraternité Saint Pie, l’abbé Davide Pagliarani, a annoncé qu’il avait confié aux évêques de la Fraternité le soin de sacrer d’autres évêques le 1er juillet prochain, et cela sans mandat pontifical. Directeur de DICI, la lettre d’information de la Fraternité Saint Pie X, l’abbé Alain Lorans présente la situation actuelle de la FSSPX ainsi que les raisons de cette décision.

Eglise en France : La liturgie dans les camps – Célébrer la messe à Auschwitz

Durant la seconde guerre mondiale, près de 6 000 prêtres, séminaristes, religieux ont passé plusieurs années de captivité en Allemagne comme prisonniers de guerre, déportés ou requis pour le STO. C’est leur histoire, ainsi que celle des milliers de militants de l’Action catholique, engagés dans la même aventure que nous raconte Yves Chiron dans ce passionnant et émouvant récit : “La liturgie dans les camps – Célébrer la messe à Auschwitz”.

Eglise en marche : Notre-Dame de Guadalupe

David Caron a écrit le scénario de cette très documentée BD, “Notre-Dame de Guadalupe Mère de Tendresse et de Miséricorde”, qui nous fait découvrir le portrait de Notre-Dame de Guadalupe à Mexico. Cette relique pose à la science, depuis 1531, de multiples questions, à ce jour restées sans réponse. L’auteur nous fait partager sa passion pour un événement qui a changé le cours de l’histoire du Mexique.

Dimanche de la Sexagésime : “Le semeur sortit pour semer sa semence”

Nous remercions l’association Una Voce de nous autoriser à publier des extraits des excellents commentaires des cinq pièces grégoriennes du dimanche ou de la fête à venir.

Vous aurez la totalité des textes sur le site et nous ne pouvons que vous encourager à vous abonner à la newsletter hebdomadaire en cochant dans la case adéquate sur la page d’accueil.

Le semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin : elle fut piétinée, et les oiseaux du ciel la mangèrent. … (Saint Luc 8)

Ce dimanche est le deuxième du temps de la Septuagésime, et l’on y retrouve les sentiments de ce temps : conscience de la gravité de nos péchés et du besoin que nous avons du Rédempteur. Mais les chants de ce dimanche de la Sexagésime expriment notre misère d’une façon intense, presque angoissée, particulièrement les trois premiers chants : Introït, Graduel et Trait, qui sont de grandes supplications collectives.

► Introït : Exsúrge

Le texte de l’Introït de ce dimanche de la sexagésime est extrait du psaume 44, dans lequel le peuple d’Israël commence par rappeler tous les bienfaits dont le Seigneur l’a comblé dans le passé, puis il y oppose la triste situation dans laquelle il se trouve présentement, se demandant si Dieu a oublié son peuple ou l’a rejeté à cause de ses fautes, et il se termine par cet appel suppliant :

Exsúrge, quare obdórmis Dómine

Levez-vous, pourquoi dormez-vous Seigneur ?Exsúrge, et ne repéllas in finem.

Levez-vous, et ne nous repoussez pas à jamais.

L’on songe bien sûr à l’Évangile de la tempête apaisée. Dieu semble dormir quand sa providence permet pour quelque temps que ses ennemis triomphent.

Puis le texte du psaume poursuit :

Quare fáciem tuam avértis, oblivísceris tribulatiónem nostram ?

Pourquoi détourner votre visage ? Oubliez-vous notre détresse ?Adhǽsit in terra venter noster exsúrge.

Notre ventre est collé à terre.Dómine, adjúva nos, et líbera nos.

Levez-vous Seigneur, secourez-nous et délivrez-nous.

La première phrase fait évidemment penser à l’Évangile de la tempête apaisée et à l’appel angoissé des apôtres à Notre Seigneur dormant dans la barque.

Il n’est pas besoin de souligner à quel point ce texte est d’actualité. La mélodie le suit pas à pas, en exprimant toutes les inflexions avec sobriété mais intensité. La première phrase monte progressivement du premier encore timide jusqu’au deuxième, plus appuyé, avant de redescendre avec une sorte d’accablement. Même courbe dans la deuxième phrase qui s’achève au grave avec le sombre : Nous sommes prostrés et ne pouvons nous relever. Puis le dernier s’élève, très dépouillé mais suppliant. Le verset est le début du psaume qui rappelle au Seigneur ses bienfaits passés.

Le verset est le début du psaume qui rappelle au Seigneur ses bienfaits passés.

Deus, áuribus nostris audívimus : patres nostri annuntiavérunt nobis.

Ô Dieu nous l’avons entendu de nos oreilles, nos pères nous l’ont raconté.

► Graduel : Sciant gentes

Comme celui de l’Introït, le texte du Graduel du dimanche de la Sexagésime est encore une prière collective. Il est tiré, ici, du psaume 82, dans lequel le peuple d’Israël lance un appel à la toute puissance divine pour qu’elle le délivre de ses ennemis, ceux qui refusent de reconnaître le seul vrai Dieu et de se soumettre à lui, ceux que le texte appelle, les nations païennes.

Sciant gentes quóniam nomen tibi Deus : tu solus Altíssimus super omnem terram.

Que les nations sachent que votre nom est Dieu, vous seul êtes le Très-Haut sur toute la terreDeus meus, pone illos ut rotam, et sicut stípulam ante fáciem venti.

Mon Dieu, faites-les tourner comme une roue, qu’ils soient emportés par le vent comme un fétu de paille.

Ces paroles s’appliquent particulièrement aujourd’hui à tous ceux qui veulent bâtir un monde sans Dieu et s’opposer à sa loi. Mais en ce temps de la Septuagésime, elles s’appliquent aussi aux ennemis de notre âme qui nous tiennent captifs du péché. Nous demandons au souffle de l’Esprit Saint de les balayer et de les emporter au loin. La mélodie est ample et solennelle avec de grandes vocalises. On remarquera surtout dans la deuxième partie, celle du mot qui s’élève dans l’aigu d’une façon exceptionnelle.

► Trait :Commovísti

Comme dimanche dernier, et comme il en sera ainsi jusqu’à Pâques, le Graduel du dimanche de la Sexagésime n’est pas suivi d’un Alléluia, mais d’un Trait, composé de plusieurs versets sur une psalmodie très ornée. Celui de ce dimanche comporte trois versets tirés du psaume 59. Comme ceux de l’Introït et du Graduel c’est une prière suppliante du peuple d’Israël envahi et persécuté par ses ennemis.

Commovísti, Dómine, terram, et conturbásti eam.

Seigneur, vous avez ébranlé la terre et vous l’avez bouleversée.Sana contritiónes ejus, quia mota est.

Guérissez ses blessures car elle est ébranlée.Ut fugiant a facie arcus, ut liberéntur elécti tui.

Que vos élus échappent aux traits de l’arc qu’ils soient délivrés !

Lorsque le texte de ce psaume parle de la terre, il s’agit du pays d’Israël et surtout de ses habitants. On peut dire de cette prière, comme de celle du Graduel, qu’elle s’applique tout à fait à la situation de l’Église et de notre pays, mais elle s’applique aussi à notre âme blessée par le péché dont nous supplions le Seigneur de nous délivrer. La mélodie est faite de formules habituelles aux Traits ; on en retrouve quelques-unes unes qui figuraient déjà dans celui de dimanche dernier, mais d’autres ont été choisies les plus développées et aussi, spécialement dans le deuxième verset, parmi les plus tourmentées.

► Offertoire : Pérfice

Les deux derniers chants du propre de la messe du dimanche de la Sexagésime, l’Offertoire et l’antienne de Communion, sont nettement différents des trois premiers. Nous n’y retrouverons plus les appels suppliants du peuple de Dieu dans sa détresse, ce sont au contraire des prières personnelles pleines de confiance.

Le texte de l’Offertoire est tiré du psaume 16, prière du juste, celui qui accomplit fidèlement la volonté de Dieu et fait valoir cette qualité pour obtenir d’être exaucé. En ce temps de la Septuagésime, même si nous nous efforçons d’être fidèles, nous prenons conscience de la fragilité de notre démarche et demandons au Seigneur qu’il nous soutienne dans cette voie.

Pérfice gressus meos in sémitis tuis, ut non moveántur vestígia mea

Affermissez mes pas dans vos sentiers afin que ma démarche ne soit pas ébranlée.Inclína aurem tuam, et exáudi verba mea : mirífica misericórdias tuas, qui salvos facis sperántes in te, Dómine.

Cette demande s’exprime par une mélodie très calme et contemplative, comme c’est souvent le cas des Offertoires, avec de nombreuses notes longues qui lui donnent un certain caractère d’immobilité marquant l’assurance du juste dans l’observation de la Loi de Dieu, mais elle est en même temps très expressive avec des accents bien soulignés.

► Communion : Introíbo

comme l’Offertoire, l’antienne de Communion du dimanche de la Sexagésime est une prière personnelle, et non seulement on n’y retrouve pas la supplication et l’angoisse des premières pièces de la messe, mais cette petite antienne est même plutôt joyeuse. Le texte est bien connu puisqu’il est tiré du psaume 42 que le prêtre récite au début de la messe.

Introíbo ad altáre Dei, ad Deum qui lætíficat juventútem meam.

Je m’avancerai vers l’autel de Dieu, vers Dieu qui réjouit ma jeunesse.

Cependant, il ne faut pas s’y tromper, ce psaume 42, qui n’est d’ailleurs que la suite du psaume 41, est la prière d’un malheureux exilé au milieu d’un peuple impie. Il se souvient de Jérusalem et des magnifiques cérémonies du Temple qui faisaient sa joie dans sa jeunesse, et il aspire à les retrouver. De même en ce temps de la Septuagésime, et de façon générale au milieu du monde impie où nous nous trouvons, et du péché qui nous enserre, nous aspirons à retrouver la jeunesse spirituelle dans la patrie céleste. C’est cet espoir qu’exprime la mélodie de cette antienne, joyeuse et affirmative. Ainsi s’achève la belle progression des chants de ce dimanche, depuis les appels angoissés de l’Introït jusqu’à la confiance et l’espérance finale.

Fin de vie : Derrière les mots, la manipulation ⚠️

Le débat à l’Assemblée nationale sur « l’aide à mourir » est un cas d’école de manipulation politique. Sous couvert de compassion, nous assistons à une subversion méthodique de notre droit.

1️⃣ Le mensonge sémantique 🎭 On ne dit plus « euthanasie », mais « fraternité ».

La réalité : La fraternité, c’est l’accompagnement, pas la suppression de l’autre. Transformer un acte létal en « acte de soin » est une fiction juridique dangereuse qui dénature la médecine.

2️⃣ Le leurre du « cadre sécurisé » ⚖️ On nous promet des critères stricts. C’est une contrevérité.

L’engrenage : L’expérience du Canada et de la Belgique montre qu’une fois la transgression légalisée, toute limite devient une « discrimination » aux yeux des tribunaux. Les verrous sautent inévitablement : mineurs, malades psychiatriques, personnes âgées « lassées de vivre ».

3️⃣ Le recours à l’étranger : un faux argument 🛑 Ceux qui partent mourir ailleurs ne valident pas la loi. Ils dénoncent nos failles :

Une liberté sous pression : Dans une société qui glorifie la performance, le patient dépendant finit par se sentir « de trop ». L’euthanasie devient alors une réponse par défaut à la solitude et au manque de soins palliatifs.

L’offre crée la demande : En légitimant l’acte, l’État incite les plus fragiles à s’auto-exclure pour ne plus être une « charge ».

4️⃣ Une démission de l’État masquée en humanisme 💰 Il est plus simple et moins coûteux de légiférer sur la disparition des personnes vulnérables que d’investir massivement dans la présence humaine et la prise en charge de la dépendance.

Conclusion : La dignité humaine ne se perd pas dans la maladie. Elle se perd dans le regard de celui qui considère le souffrant comme un poids. Cette loi ne libère pas : elle abandonne.

Protéger la vie est le seul fondement d’une société civilisée.

Ne laissons pas l’anesthésie sémantique gagner.

Cet article est une tribune libre, non rédigée par la rédaction du Salon beige. Si vous souhaitez, vous aussi, publier une tribune libre, vous pouvez le faire en cliquant sur « Proposer un article » en haut de la page.

Appel de l’association SOS Détresse

Dans le cadre de notre Association SOS-Détresse au 0800.202.205, nous recherchons un ou plusieurs médecins chrétiens qui accepteraient de prescrire de la progestérone naturelle à des femmes qui ont pris un ou plusieurs comprimés de Myfégine en vue d’un avortement dit “médicamenteux” et qui se rétractent. Elles désirent poursuivre leur grossesse. Cette prescription de progestérone pourra les aider à maintenir leur grossesse.Merci pour votre aide urgente, vous pouvez aussi nous joindre au 0661445135;

Que devient l’orthographe en France ?

Même sur le site du château de Versailles vu par plusieurs millions de touristes du monde entier chaque année !

Cet article est une tribune libre, non rédigée par la rédaction du Salon beige. Si vous souhaitez, vous aussi, publier une tribune libre, vous pouvez le faire en cliquant sur « Proposer un article » en haut de la page.

« Les soins palliatifs rendent l’euthanasie inutile » Jean-Frédéric Poisson

Jean-Frédéric Poisson a été interrogé sur RCF Anjou à propos du débat parlementaire sur la fin de vie. Fin janvier, le Sénat a rejeté le texte ouvrant une aide active à mourir, soutenu par l’exécutif, avant que celui-ci ne fasse son retour à l’Assemblée nationale. Une séquence parlementaire révélatrice d’un profond malaise français face à une question à la fois éthique, médicale et politique : comment accompagner la fin de vie sans renoncer à la dignité humaine ?

Dans ce Grand Entretien, Thomas Cauchebrais reçoit Jean-Frédéric Poisson, philosophe, ancien député et président du parti Via – Parti chrétien-démocrate. Infatigable opposant à l’euthanasie, il publie Soins palliatifs, la vraie alternative à l’euthanasie aux éditions Mame, un plaidoyer pour une fin de vie fondée sur l’accompagnement, la présence et le soin plutôt que sur l’acte de donner la mort.

Au fil de cet échange, Jean-Frédéric Poisson décrypte les raisons du rejet sénatorial, alerte sur les zones les plus controversées du texte — délit d’entrave, liberté de conscience des soignants, obligations faites aux établissements médicaux catholiques— et dénonce ce qu’il considère comme une rupture majeure dans l’ordre juridique et moral. Il défend également le rôle central des soins palliatifs, encore trop inégalement accessibles en France, et interroge notre responsabilité collective face aux plus vulnérables.

L’occasion d’évoquer enfin ce nouveau changement de nom de parti ainsi que les échéances des prochaines municipales pour le PCD.

Décryptage de la proposition de loi sur l’euthanasie

Le rejet de la proposition de loi sur l’euthanasie par le Sénat ne freine pas les ardeurs mortifères d’Emmanuel Macron. Au contraire, avec la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, ils ont décidé d’appuyer sur l’accélérateur avec pour objectif d’adopter cette loi avant l’été. Les députés pro-euthanasie sont plus radicaux que jamais.

Alors qu’ils étudient à nouveau leur propre texte adopté en mai 2025, les députés de la commission abrogent déjà des limites qu’ils ont posées en mai dernier ! Ainsi, ils avaient décidé dans leur premier texte d’exclure l’accès à l’euthanasie pour les personnes souffrant uniquement de troubles psychologiques, tels que la dépression. Ils viennent de voter un amendement pour que ces personnes aient bien “la liberté” de mourir.

Alors que la proposition de loi n’est pas encore adoptée et que le Sénat a montré son opposition, les députés pro-euthanasie vont déjà plus loin! C’est la preuve manifeste qu’une fois le principe de l’euthanasie adopté, ils feront tomber tous les garde-fous. Face à cela, il faut absolument poursuivre notre mobilisation: informer, alerter et prier. C’est pourquoi l’ECLJ a réalisé un nouvel entretien du mois:

- Pour vous expliquer en détail ce que dit la loi: trop de gens ne savent toujours pas à quel point elle est radicale et dangereuse;

- Pour vous informer des dernières modifications faites en commission à l’Assemblée nationale;

- Et surtout pour vous permettre de partager facilement ces informations à vos députés et à vos proches.

Révolution tranquille du droit de la famille en Italie suite à une décision de justice

La pension alimentaire après divorce n’est pas une pension, selon l’arrêt n° 1999/2026 de la Cour de cassation, qualifié de « révolutionnaire ».

La Cour a rejeté le recours d’une ex-épouse et a révoqué la pension alimentaire après divorce car un élément décisif faisait défaut : la preuve d’un sacrifice patrimonial réel consenti pendant le mariage. Au cours des dernières années, la Cour de cassation a progressivement restreint l’accès à la pension alimentaire, afin d’éviter qu’elle ne soit automatiquement accordée au seul motif d’avoir été marié. Cette décision le dit clairement : il ne suffit pas d’être un ex-conjoint pour avoir droit à une pension alimentaire.

Pour l’obtenir, il faut démontrer avoir contribué de manière concrète à l’épanouissement de l’autre conjoint et de la famille, y compris en renonçant à un emploi, à une carrière ou à des opportunités personnelles. La pension alimentaire a en effet une fonction compensatoire et égalitaire : elle sert à reconnaître les sacrifices effectifs, et non à garantir un revenu de position.

Un homme a demandé la suppression de la pension alimentaire mensuelle de 350 € versée à son ex-femme, arguant qu’elle était devenue financièrement indépendante grâce à un emploi. La femme a interjeté appel, mais la Cour de cassation a donné raison à son ex-mari, estimant qu’une personne financièrement indépendante ne peut prétendre à une pension alimentaire de son ex-conjoint, même si ce dernier dispose de revenus supérieurs.

Cette décision marque un tournant majeur en droit de la famille. La Cour suprême a pris des mesures pour empêcher l’attribution systématique d’une pension alimentaire à un conjoint, homme ou femme, du seul fait de leur séparation. Par cette décision, la Cour suprême établit que si une personne ne peut démontrer avoir consenti des sacrifices pour l’épanouissement humain, personnel, professionnel, économique et social de l’autre conjoint – et donc une contribution significative à la vie conjugale de ce dernier –, elle perd son droit à une pension alimentaire.

Sonia Mabrouk démissionne de CNews

Sonia Mabrouk avait désapprouvé à l’antenne le maintien sur la chaîne du groupe Canal + de Jean-Marc Morandini, malgré la condamnation de ce dernier pour corruption de mineurs. Interpellée par le député PS Jérôme Guedj, la journaliste avait indiqué ne «pas cautionner» le choix assumé de sa direction.

«Je n’en dors pas depuis plusieurs jours. Cette décision ne m’appartient pas. J’ai beaucoup de respect pour ma direction, ma hiérarchie, mais en aucun cas, cela ne vaut de cautionner cela. En aucun cas c’est une complaisance morale par rapport à ce dont nous parlons et qui est d’une gravité réelle. (…) CNews c’est ma chaîne de cœur et je vais vous le dire avec le cœur. Je suis une femme libre, une citoyenne, une mère de famille. Je suis mère d’une petite fille et je vais devenir mère d’un petit garçon dans quelques mois. Je suis personnellement engagée dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Je pense ce matin aux victimes et aux victimes les plus jeunes. Je pense aux mineurs».

Pascal Praud l’a soutenu sur X : «J’exprime ici toute ma solidarité à Sonia Mabrouk. Elle a trouvé les mots justes. J’aurais pu prononcer quasiment les mêmes paroles».

Puis, Laurence Ferrari auprès du Parisien . «En tant que femme et mère de famille, je me sens interpellée au-delà du plan professionnel par la situation que nous vivons à CNews».

Hier, Sonia Mabrouk a annoncé sa démission de CNews, suite à une «altération certaine et effective de (s)a relation avec une partie de la direction de CNews». «Hier, aujourd’hui, comme demain, ma boussole restera la préservation de l’intérêt des victimes».

D’autres chaines d’informations seraient prêtes à la recruter.

Quas Primas contre le totalitarisme moderne

De Guillaume de Thieulloy dans le n°604 de Permanences, consacré à la royauté sociale de Notre-Seigneur :

Vous pouvez commander ou vous abonner à Permanences ici ou le retrouver chaque mois sur Le Club de la Presse.

La liturgie et l’impasse à la mexicaine

D’Aurelio Porfiri, éditeur et écrivain catholique italien, pour le Salon beige:

L’Association américaine des chirurgiens plasticiens s’oppose au charcutage des adolescents

L’Association américaine des chirurgiens plasticiens prend position contre les opérations chirurgicale « de genre » chez les mineurs :

« A la lumière de publications récentes faisant état d’une certitude très faible ou faible des preuves concernant les résultats en matière de santé mentale, ainsi que des préoccupations émergentes concernant les dommages potentiels à long terme et la nature irréversible des interventions chirurgicales chez une population vulnérable sur le plan du développement, l’ASPS conclut qu’il n’existe pas de preuves suffisantes démontrant un rapport risques-bénéfices favorable pour les interventions endocriniennes et chirurgicales liées au genre chez les enfants et les adolescents. L’ASPS recommande aux chirurgiens de reporter les interventions chirurgicales liées au genre au niveau des seins/de la poitrine, des organes génitaux et du visage jusqu’à ce que le patient ait au moins 19 ans. »

C’est une première. L’association ajoute que les arguments courants en faveur des « transitions » chez les jeunes, tels que « les valeurs et les préférences des patients » et « l’autonomie naissante des adolescents », sont des justifications insuffisantes qui ne tiennent pas suffisamment compte du calcul à long terme, fondé sur des preuves, des risques par rapport aux avantages.

Le ministre de la Santé Robert Kennedy a déclaré :

« Nous félicitons l’Association américaine des chirurgiens plasticiens d’avoir résisté au lobby de la surmédicalisation et d’avoir défendu une science solide. En prenant cette position, ils contribuent à protéger les générations futures d’enfants américains contre des dommages irréversibles. »

“L’État va appliquer le principe de préférence nationale”

Lepénisation des esprits ? On découvre dans un article du Figaro que l’application de la préférence nationale est possible :

L’État va appliquer le principe de préférence nationale ou européenne dans la commande publique numérique. Anne Le Hénanff, ministre délégué au Numérique, et David Amiel, ministre délégué chargé à la Fonction publique, détaillent l’initiative au « Figaro ».

Charité bien ordonnée commence par soi-même. À la pointe du combat en Europe pour dénoncer la trop grande dépendance aux solutions américaines en matière de numérique, l’État français s’apprête à changer son logiciel en matière de commande publique. « Il y a une urgence à se désintoxiquer de nos dépendances à des outils extra-européens, notamment américains, pour les usages critiques de l’État, indique auprès du Figaro David Amiel, ministre délégué chargé de la Fonction publique. Ne nous accoutumons pas en période calme à des dépendances qui peuvent être utilisées contre nous en période de tensions. Le numérique est évidemment un des points majeurs de vulnérabilité. »

Dix ans après avoir obligé l’ensemble des personnels de l’Education dite Nationale ainsi que les élèves français a adopter la suite bureautique Microsoft en 2015, la France se réveille. Un véritable cadeau fait à la firme de Bill Gates, qui pour la ridicule somme de 13 millions d’euros, a pu ainsi mettre la main sur les données des centaines de milliers de personnels du ministère et accoutumer des millions de petits Français à l’utilisation de ses solutions.

Mais ce qui est possible pour le numérique peut être appliqué ailleurs ?

Macron/Trump : la politique de la saturation médiatique

Editorial d’Olivier Frèrejacques dans Liberté politique :

On reproche volontiers à Donald Trump une forme de populisme, critique qui épargne assez naturellement son homologue français. En revanche, la saturation du terrain médiatique rapproche les deux chefs d’État en dépit de différences idéologiques apparentes et bien réelles.

Finir la guerre en Ukraine en 24 heures, entrer « en guerre » contre le coronavirus, « qu’ils viennent me chercher », « Sleepy Joe ». Les sorties médiatiques chocs d’Emmanuel Macron et de Donald Trump ont été au cœur de leurs mandats respectifs.

Entre provocations, mépris, stratégie et calculs, menaces et prises de température, les deux personnages usent et abusent de leur position pour saturer l’espace médiatique.

Galvanisant leurs soutiens et agaçant passablement leurs adversaires, ils aiment être vus et occuper la Une. L’un joue la rupture totale, Donald Trump, l’autre se place en troisième voie entre le populisme de droite (RN) et de gauche (LFI) dans une partition bien orchestrée qui lui a permis de se maintenir au pouvoir en dépit d’une fin de règne chaotique.

L’un, Donald Trump, a beaucoup de pouvoir, mais moins qu’il ne le fait croire, quand l’autre, Emmanuel Macron, en a beaucoup moins, mais pourrait en avoir plus s’il admettait le rapport de force avec Bruxelles, et cela même sans en venir à une rupture avec l’Union européenne.

Ces deux chefs d’État sont probablement ceux qui font le plus réagir dans leurs pays et à l’étranger. C’est d’ailleurs ce qui donne paradoxalement une forme d’importance à Emmanuel Macron malgré ses échecs successifs en politique internationale. Il parvient toujours à faire parler, et même s’il faut jouer le clown avec une paire de lunettes fantasque…

Il est intéressant de noter cette proximité d’approche en communication qui semble tout à fait inédite. Erdogan, Poutine, Merz, Xi Jinping, Meloni, Starmer… Pas un de ces personnages politiques n’use autant que le binôme Trump/Macron de la surutilisation des médias et des réseaux sociaux.

Le risque avec une telle approche est le rejet final des citoyens. Lassés du spectacle parfois drôle, mais souvent pénible et rarement suivi d’effets immédiats, comme le vantent ces hommes pressés, le public voudra rapidement un changement de profil. De la même manière qu’à l’« hyperprésident » Sarkozy avait succédé le tout-mou François Hollande, le très affaibli Joe Biden avait succédé au trublion milliardaire Trump. En France comme aux États-Unis, les prochaines élections présidentielles pourraient donc aussi se jouer sur le profil, de préférence plus calme et rassurant, des candidats.

“La simple existence d’une nécessité pour le bien des âmes ne signifie pas que, pour y répondre, n’importe quelle initiative soit justifiée d’emblée”

Le Supérieur général de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X a donné un long entretien pour expliquer les raisons qui le poussent à demander le sacre de nouveaux évêques. Extraits :

[…]

- Cette annonce était une rumeur persistante, ces derniers mois. En particulier depuis le décès de Mgr Tissier de Mallerais, en octobre 2024. Pourquoi avez-vous attendu jusqu’à présent ?

Comme Mgr Lefebvre en son temps, la Fraternité a toujours le souci de ne pas précéder la Providence mais de la suivre, en se laissant guider par ses indications. Une décision aussi importante ne peut pas être prise à la légère, ou dans la précipitation.

En particulier, puisqu’il s’agit d’une affaire qui intéresse évidemment l’autorité suprême de l’Église, il était nécessaire d’entreprendre d’abord une démarche auprès du Saint-Siège – ce que nous avons fait – et d’attendre un délai raisonnable pour lui permettre de nous répondre. Ce n’est pas une décision que nous pouvions prendre sans manifester concrètement notre reconnaissance de l’autorité du Saint-Père.

- Dans votre homélie, vous avez dit en effet avoir écrit au Pape. Pourriez-vous nous en dire davantage ?

L’été dernier, j’ai écrit au Saint-Père pour lui demander une audience. N’ayant pas reçu de réponse, je lui ai écrit une nouvelle lettre, quelques mois plus tard, d’une manière simple, filiale, et sans rien lui cacher de nos besoins. J’ai mentionné nos divergences doctrinales, mais aussi notre désir sincère de servir l’Église catholique sans relâche : car nous sommes serviteurs de l’Église, malgré notre statut canonique non reconnu.

À ce second courrier, une réponse de Rome nous est parvenue il y a quelques jours, de la part du Cardinal Fernández. Malheureusement, celle-ci ne prend aucunement en considération la proposition que nous avons formulée, et ne propose rien qui réponde à nos demandes.

Cette proposition, compte tenu des circonstances tout à fait particulières dans lesquelles se trouve la Fraternité, consiste concrètement à demander que le Saint-Siège accepte de nous laisser continuer temporairement dans notre situation d’exception, pour le bien des âmes qui s’adressent à nous. Nous avons promis au Pape de dépenser toute notre énergie pour la sauvegarde de la Tradition, et de faire de nos fidèles de vrais fils de l’Église. Il me semble qu’une telle proposition est à la fois réaliste et raisonnable, et qu’elle pourrait, en soi, recevoir l’agrément du Saint-Père.

- Mais alors, si vous n’avez pas encore reçu cet agrément, pourquoi estimez-vous devoir tout de même procéder à des consécrations épiscopales ?

Il s’agit d’un moyen extrême, proportionné à une nécessité réelle et extrême, elle aussi. Bien sûr, la simple existence d’une nécessité pour le bien des âmes ne signifie pas que, pour y répondre, n’importe quelle initiative soit justifiée d’emblée. Mais dans notre cas, après une longue période d’attente, d’observation et de prière, il nous semble pouvoir dire aujourd’hui que l’état objectif de grave nécessité dans lequel se trouvent les âmes, la Fraternité et l’Église, exige une telle décision.

Avec l’héritage que nous a laissé le pape François, les raisons de fond qui avaient déjà justifié les sacres de 1988 subsistent encore pleinement et apparaissent même, à bien des égards, d’une acuité renouvelée. Le Concile Vatican II demeure plus que jamais la boussole qui guide les hommes d’Église, et ceux-ci ne vont vraisemblablement pas prendre une autre direction dans un avenir prochain. Les grandes orientations qui se dessinent déjà pour le nouveau pontificat, à travers le dernier consistoire en particulier, ne font que le confirmer : on y voit une détermination explicite à conserver la ligne de François comme un chemin irréversible pour toute l’Église.

C’est triste de le constater, mais c’est un fait : dans une paroisse ordinaire, les fidèles ne trouvent plus les moyens nécessaires pour assurer leur salut éternel. Cela concerne en particulier la prédication intégrale de la vérité et de la morale catholiques, ainsi que l’administration des sacrements comme l’Église l’a toujours fait. Voilà en quoi se résume l’état de nécessité. Dans ce contexte critique, nos évêques prennent de l’âge, et avec la croissance continuelle de l’apostolat, ils ne suffisent plus à répondre aux demandes des fidèles dans le monde entier.

[…]

- Vous parlez de service à l’Église mais, dans la pratique, la Fraternité peut donner l’impression de défier l’Église, surtout si l’on envisage des sacres épiscopaux. Comment expliquez-vous cela au Pape ?

Nous servons l’Église, d’abord, en servant les âmes. Cela est un fait objectif, indépendamment de toute autre considération. L’Église, fondamentalement, existe pour les âmes : elle a pour but leur sanctification et leur salut. Tous les beaux discours, les débats divers et variés, les grands thèmes sur lesquels on discute ou pourrait discuter, n’ont aucun sens s’ils n’ont pas pour objectif le salut des âmes. Il est important de le rappeler parce qu’il existe aujourd’hui un danger, pour l’Église, de s’occuper de tout et de rien. Le souci écologique, par exemple, ou la préoccupation des droits des minorités, des femmes ou des migrants, risquent de faire perdre de vue la mission essentielle de l’Église. Si la Fraternité Saint-Pie X lutte pour garder la Tradition, avec tout ce que cela comporte, c’est uniquement parce que ces trésors sont absolument indispensables au salut des âmes, et qu’elle ne vise rien d’autre que cela : le bien des âmes, et celui du sacerdoce ordonné à leur sanctification.

Ce faisant, nous mettons au service de l’Église elle-même ce que nous gardons. Nous offrons à l’Église, non un musée de choses anciennes et poussiéreuses, mais la Tradition dans sa plénitude et dans sa fécondité, la Tradition qui sanctifie les âmes, qui les transforme, qui suscite des vocations et des familles authentiquement catholiques. Autrement dit, c’est pour le Pape lui-même, en tant que tel, que nous gardons ce trésor, jusqu’au jour où l’on en comprendra à nouveau la valeur, et où un pape voudra s’en servir pour le bien de toute l’Église. Car c’est à cette dernière que la Tradition appartient.

- Vous parlez du bien des âmes, mais la Fraternité n’a pas de mission sur les âmes. Au contraire, elle a été canoniquement supprimée depuis plus de cinquante ans. À quel titre peut-on justifier une quelconque mission de la Fraternité auprès des âmes ?

Il s’agit tout simplement d’une question de charité. Nous ne voulons pas nous donner une mission que nous n’avons pas. Mais en même temps, nous ne pouvons pas refuser de répondre à la détresse spirituelle des âmes qui, de plus en plus, sont perplexes, désorientées, perdues. Elles appellent au secours. Et après avoir longtemps cherché, c’est tout naturellement dans les richesses de la Tradition de l’Église, intégralement vécue, qu’elles trouvent, avec une joie très profonde, la lumière et le réconfort. Sur ces âmes, nous avons une véritable responsabilité, même si nous n’avons pas de mission officielle : si quelqu’un voit dans la rue une personne en danger, il est tenu de lui venir en aide selon ses possibilités, même s’il n’est ni pompier ni policier.

Le nombre des âmes qui se sont ainsi adressées à nous a crû sans cesse au fil des années, et a même considérablement augmenté durant la dernière décennie. Ignorer leurs besoins et les abandonner, cela signifierait les trahir, et par là trahir l’Église elle-même car, encore une fois, l’Église existe pour les âmes, et non pour alimenter des discours vains et futiles.

Cette charité est un devoir qui commande tous les autres. C’est le droit lui-même de l’Église qui le prévoit ainsi. Dans l’esprit du droit de l’Église, expression juridique de cette charité, le bien des âmes passe avant tout. Il représente véritablement la loi des lois, à laquelle toutes les autres sont subordonnées, et contre laquelle aucune loi ecclésiastique ne prévaut. L’axiome « suprema lex, salus animarum : la loi suprême, c’est le salut des âmes » est une maxime classique de la tradition canonique, reprise explicitement, d’ailleurs, par le canon final du Code de 1983 ; dans l’état de nécessité actuel, c’est de ce principe supérieur que dépend ultimement toute la légitimité de notre apostolat et de notre mission auprès des âmes qui s’adressent à nous. Il s’agit pour nous d’un rôle de suppléance, au nom de cette même charité.

- Êtes-vous conscient que le fait d’envisager des sacres épiscopaux pourrait placer les fidèles qui ont recours à la Fraternité face à un dilemme : ou le choix de la Tradition intégrale avec tout ce que cela signifie, ou la « pleine » communion avec la hiérarchie de l’Église ?

Ce dilemme n’est qu’apparent, en réalité. Il est évident qu’un catholique doit à la fois garder la Tradition intégrale et la communion avec la hiérarchie. Il ne peut pas choisir entre ces biens qui sont tous deux nécessaires.

Mais on oublie trop souvent que la communion se fonde essentiellement sur la foi catholique, avec tout ce que cela implique : à commencer par une véritable vie sacramentelle, et l’exercice d’un gouvernement qui prêche cette même foi et la fait mettre en pratique, usant de son autorité non arbitrairement, mais réellement en vue du bien spirituel des âmes confiées à ses soins.

C’est justement pour garantir ces fondements, ces conditions nécessaires à l’existence même de la communion dans l’Église, que la Fraternité ne peut accepter ce qui s’oppose à cette communion et la dénature. Même lorsque cela vient – paradoxalement – de ceux-là mêmes qui exercent l’autorité dans l’Église.

[…]

- Ne pensez-vous pas que, malgré ses bonnes intentions, la Fraternité pourrait de quelque manière finir par se prendre elle-même pour l’Église, ou s’attribuer un rôle irremplaçable ?

En aucune manière la Fraternité ne prétend se substituer à l’Église, ou en assumer la mission : elle conserve au contraire la conscience profonde de n’exister que pour la servir, appuyée exclusivement sur ce que l’Église elle-même a toujours et universellement prêché, cru et accompli.

La Fraternité est également profondément consciente que ce n’est pas elle qui sauve l’Église, car Notre-Seigneur seul garde et sauve son Épouse, Lui qui ne cesse jamais de veiller sur elle.

La Fraternité est tout simplement, dans des circonstances qu’elle n’a pas choisies, un moyen privilégié de rester fidèle à l’Église. Attentive à la mission de sa Mère, qui durant vingt siècles a nourri ses enfants par la doctrine et les sacrements, la Fraternité se consacre filialement à la préservation et à la défense de la Tradition intégrale, en prenant les moyens d’une liberté sans équivalent pour rester fidèle à cet héritage. Selon l’expression de Mgr Lefebvre, la Fraternité n’est qu’une œuvre « de l’Église catholique, qui continue à transmettre la doctrine » ; son rôle est celui d’un « facteur qui porte une lettre ». Et elle ne désire rien tant que de voir tous les pasteurs catholiques se joindre à elle dans l’accomplissement de ce devoir.

- Revenons au Pape. Croyez-vous réaliste de penser que le Saint-Père puisse accepter, ou du moins tolérer, que la Fraternité consacre des évêques sans mandat pontifical ?

Un pape est d’abord un père. Comme tel, il est capable de discerner une intention droite, une volonté sincère de servir l’Église, et surtout un véritable cas de conscience dans une situation exceptionnelle. Ces éléments sont objectifs, et tous ceux qui connaissent la Fraternité peuvent le reconnaître, même sans nécessairement partager ses positions.

- Cela est compréhensible dans la théorie. Mais pensez-vous que, concrètement, Rome puisse tolérer une telle décision de la part de la Fraternité ?

L’avenir reste entre les mains du Saint-Père et, évidemment, de la Providence. Néanmoins, il faut reconnaître que le Saint-Siège est parfois capable de faire preuve d’un certain pragmatisme, voire d’une flexibilité étonnante, lorsqu’il est convaincu d’agir pour le bien des âmes.

Prenons le cas très actuel des relations avec le gouvernement chinois. Malgré un véritable schisme de l’Église patriotique chinoise ; malgré une persécution ininterrompue de l’Église du silence, fidèle à Rome ; malgré des accords régulièrement renouvelés et rompus par le gouvernement chinois : en 2023, le pape François a approuvé a posteriori la nomination de l’évêque de Shanghai par les autorités chinoises. Plus récemment, le pape Léon XIV a lui-même fini par accepter a posteriori la nomination de l’évêque de Xinxiang, désigné de la même manière pendant la vacance du siège apostolique, alors que l’évêque fidèle à Rome, plusieurs fois emprisonné, était encore en charge. Dans les deux cas, ce sont bien évidemment des prélats philo-gouvernementaux, imposés unilatéralement par Pékin dans le but de contrôler l’Église catholique chinoise. Notons bien qu’il ne s’agit pas ici de deux simples évêques auxiliaires, mais bien d’évêques résidentiels, c’est-à-dire de pasteurs ordinaires de leur diocèse (ou préfecture) respectif, ayant juridiction sur les prêtres et les fidèles locaux. À Rome, on sait très bien dans quel but ces pasteurs ont été choisis et imposés unilatéralement.

Le cas de la Fraternité est bien différent : il ne s’agit évidemment pas pour nous de favoriser un pouvoir communiste ou anti-chrétien, mais uniquement de sauvegarder les droits du Christ-Roi et de la Tradition de l’Église, dans un moment de crise et de confusion générales où ceux-ci se trouvent gravement compromis. Les intentions et les finalités ne sont bien évidemment pas les mêmes. Le Pape le sait. De plus, le Saint-Père sait pertinemment que la Fraternité, en aucune manière, n’entend donner à ses évêques une quelconque juridiction, ce qui équivaudrait à créer une Église parallèle.

Franchement, je ne vois pas comment le Pape pourrait craindre un danger plus grand pour les âmes du côté de la Fraternité, que du côté du gouvernement de Pékin.

[…]

- Le cardinal Roche a tout de même l’honnêteté de reconnaître qu’il y a encore certains problèmes dans la mise en œuvre de la réforme liturgique. Pensez-vous que cela puisse aboutir à une prise de conscience des limites de cette réforme ?

Il est intéressant de voir qu’après soixante ans, on avoue encore une difficulté réelle dans l’application de la réforme liturgique, dont il faudrait pouvoir découvrir la richesse : c’est un refrain que l’on entend depuis toujours, chaque fois que l’on aborde ce sujet, et que le texte du cardinal Roche n’élude pas. Mais au lieu de s’interroger sincèrement sur les déficiences intrinsèques de la nouvelle messe, et donc sur la faillite générale de cette réforme, au lieu de se rendre à l’évidence du fait que les églises se vident et que les vocations diminuent, au lieu de se demander pourquoi le rite tridentin continue à attirer tant d’âmes… le cardinal Roche ne voit comme unique solution qu’une urgente formation préalable des fidèles et des séminaristes.

Sans s’en rendre compte, il entre ici dans un cercle vicieux : en effet, c’est la liturgie elle-même qui est censée former les âmes. Pendant presque deux mille ans, les âmes, souvent analphabètes, ont été édifiées et sanctifiées par la liturgie même, sans besoin d’une quelconque formation préalable. Ne pas reconnaître l’incapacité intrinsèque du Novus Ordo à édifier les âmes, en exigeant encore une meilleure formation, me paraît être le signe d’un aveuglement irrémédiable. On arrive en effet à des paradoxes choquants : la réforme a été voulue pour favoriser la participation des fidèles ; or ceux-ci ont abandonné l’Église en masse, car cette liturgie fade n’a pas su les nourrir ; et cela n’aurait rien à voir avec la réforme elle-même !

[…]

- Espérez-vous toujours pouvoir rencontrer le Pape ?

Oui, certainement ! Il me semble extrêmement important de pouvoir m’entretenir avec le Saint-Père, et il y a bien des choses que je serais heureux de partager avec lui, que je n’ai pas pu lui écrire. Malheureusement, la réponse reçue de la part du cardinal Fernández ne prévoit pas d’audience avec le Pape. Elle évoque en revanche la menace de nouvelles sanctions.

- Que va faire la Fraternité si le Saint-Siège décide de la condamner ?

Tout d’abord, rappelons que dans de telles circonstances, d’éventuelles peines canoniques n’auraient aucun effet réel.

Cependant, si elles devaient être prononcées, il est certain que la Fraternité, sans amertume, accepterait cette nouvelle souffrance comme elle a su accepter les souffrances passées, et l’offrirait sincèrement pour le bien de l’Église elle-même. C’est pour l’Église que la Fraternité travaille. Et elle ne doute pas que si une telle situation devait se produire, cela ne pourrait être que temporaire ; car l’Église est divine et Notre-Seigneur ne l’abandonne pas.

La Fraternité continuera donc à œuvrer de son mieux dans la fidélité à la Tradition catholique, et à servir humblement l’Église en répondant aux nécessités des âmes. Et elle continuera à prier filialement pour le Pape, comme elle l’a toujours fait, en attendant de pouvoir être un jour délivrée de ces éventuelles sanctions injustes, comme cela fut le cas en 2009. Nous sommes certains qu’un jour, les autorités romaines reconnaîtront avec gratitude que ces consécrations épiscopales auront providentiellement contribué à maintenir la foi, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes.

Rélexions sur un joker théologique…

… ou comment perdre l’ordre en croyant sauver les âmes

La Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X aime invoquer un principe à l’autorité redoutable, presque intimidante :

salus animarum suprema lex.

On le pose sur la table comme une évidence ultime.

On le brandit comme un talisman.

Et, quand la situation devient inconfortable, on en fait volontiers un joker théologique, capable d’emporter la partie contre toute autre considération : morale, ecclésiologique, hiérarchique.

Le principe est vrai.

L’usage qu’on en fait l’est beaucoup moins.

Car enfin, qui oserait être contre le salut des âmes ?

Il faudrait être bien cruel pour demander ce que ce principe permet réellement, et surtout ce qu’il ne permet pas.

1. Le salut des âmes n’est pas un droit opposable à l’Église

Dans la théologie catholique classique, le salut des âmes n’est jamais conçu comme une revendication subjective :

« j’en ai besoin, donc j’y ai droit ».

Il est une fin objective, reçue dans un ordre, et non arrachée contre lui.

Saint Thomas d’Aquin — qui n’était ni un bureaucrate romain ni un rigoriste desséché — est pourtant limpide :

la fin ne justifie jamais un acte mauvais par son objet (un acte bon en soi peut devenir mauvais par les circonstances)

Elle peut éclairer une loi douteuse, interpréter une norme obscure ;

elle ne suspend jamais la loi morale quand elle dérange. Le salus animarum est une boussole, pas un passe-partout. Il oriente l’action ; il ne la rend pas magiquement juste.

2. Une petite fiction, volontairement insistante

Imaginons une Église locale en temps de persécution.

Plus de prêtres.

Presque plus de sacrements.

Des fidèles sincères, pieux, inquiets.

Un évêque accepte d’ordonner de nouveaux prêtres.

Mais — détail fâcheux — il pose une condition, absurde et tordue, mais parfaitement assumée :

les candidats devront avoir des relations sexuelles hors mariage avant l’ordination.

Il précise, avec un sérieux pastoral touchant :

« Sans prêtres, plus de sacrements. Sans sacrements, les âmes se perdront. Le salut des âmes est en jeu. »

Soyons rigoureux.

L’acte sexuel n’est pas mauvais en soi.

Il est bon dans son ordre, celui du mariage.

Il devient péché grave hors de cet ordre.

Ajoutons même — pour ne rien céder à l’émotion — que ce péché, aussi réel soit-il, est objectivement moins grave qu’un acte qui touche à la constitution hiérarchique de l’Église, entraîne une excommunication et blesse l’unité visible voulue par le Christ.

Et pourtant, la réponse catholique est limpide : on refuse.

Non par purisme.

Non par cruauté.

Mais parce que le bien ne devient jamais bon contre son ordre.

3. Une contradiction qui ne dit pas son nom

C’est ici que le raisonnement de la FSSPX se retourne contre lui-même.

Car si l’on refuse — à juste titre — ce chantage sacramentel sexuel,

comment justifier un autre chantage, plus noble en apparence, mais structurellement identique :

« Sans ces sacres, plus de prêtres ;

sans prêtres, plus de sacrements ;

donc l’ordre ecclésial peut être contourné. »

Dans les deux cas :

la fin est sublime,

l’urgence est réelle,

le désordre est assumé.

La validité sacramentelle est invoquée comme un talisman,

comme si Dieu, agissant dans la misère humaine, donnait un quitus moral à la désobéissance.

Or la miséricorde de Dieu n’a jamais été une approbation du désordre :

elle en est le remède, non la règle.

4. Une ressemblance de famille embarrassante

C’est ici qu’une ironie s’impose, un peu mordante.

La FSSPX reproche souvent à certains chrétiens LGBT de vouloir les sacrements à tout prix,

de transformer l’Église en distributeur automatique de grâce,

et de subordonner la loi morale à une urgence existentielle :

« j’en ai besoin pour vivre ».

La critique est parfois rude, mais pas toujours infondée.

Ce qui l’est davantage, c’est de ne pas voir que le raisonnement est exactement le même.

D’un côté :

« J’ai besoin des sacrements pour être en paix avec moi-même,

donc l’Église doit s’adapter. »

De l’autre :

« Nous avons besoin des sacrements pour sauver les âmes,

donc l’ordre hiérarchique peut être contourné. »

Même logique.

Même absolutisation du besoin.

Même impatience vis-à-vis de l’ordre reçu.

Dans les deux cas, le sacrement devient un objet vital,

et l’Église un moyen parmi d’autres.

5. Les chrétiens du Japon : le contre-exemple qui dérange

Les chrétiens du Japon ont vécu plus de deux siècles :

sans prêtres,

sans eucharistie,

sans absolution.

Ils n’ont pas bricolé une hiérarchie parallèle.

Ils n’ont pas invoqué l’urgence pour réinventer l’Église.

Ils ont attendu.

Ils avaient perdu les sacrements.

Ils n’avaient pas perdu la foi.

Il semble donc que le salut des âmes puisse survivre à l’absence de sacrements,

mais non à la perte de l’ordre ecclésial.

6. La grande ironie : Vatican II à l’état chimiquement pur

C’est ici que l’ironie devient franchement délicieuse.

La FSSPX se présente comme l’anti–Vatican II par excellence.

Mais sur ce point précis, elle en est le produit chimiquement pur.

Car qu’est-ce que ce raisonnement, sinon :

le primat absolu de la conscience,

l’urgence vécue érigée en norme,

la situation devenant critère de vérité ?

On ne dit plus :

« L’Église juge ce qui est juste. »

Mais :

« La situation nous oblige, donc nous jugeons juste ce que nous faisons. »

Ce n’est pas la Tradition.

C’est exactement ce que Vatican II a rendu pensable — et parfois pratiqué.

Conclusion (sans joker, sans échappatoire)

On peut tout perdre, même les sacrements,

sans perdre l’Église, sans perdre la foi

Mais dès que l’on transforme le salus animarum en joker théologique,

dès que l’on absolutise l’urgence contre l’ordre,

dès que l’on exige la grâce à n’importe quel prix,

on ne défend plus la Tradition :

on la défigure.

Car l’Église n’a jamais promis le salut par le désordre,

ni la fidélité par l’exception permanente.

C’est ici qu’il convient de rappeler cette parole sévère du père Guérard des Lauriers :

« On ne soupe pas avec Satan.

C’est l’enfer qui est pavé de ces bonnes intentions

qui justifient le moyen par la fin,

un mal certain par l’illusion du bien. »

Le salut des âmes n’est pas un chantage fait à l’Église.

Il est une fin reçue dans l’obéissance,

ou bien il se renverse en son contraire.

L’Église n’est pas un distributeur. La grâce n’est pas un dû. La Tradition ne se sauve jamais en se lavant les mains de l’ordre qui la fonde. Elle exige, au contraire, le courage de la vérité : celui qui consiste à ne pas fuir les questions qui dérangent, sous peine de perdre toute crédibilité aux yeux d’un monde qui en a pourtant un besoin si pressant. Dans l’histoire de la FSSPX, nombreux sont les prêtres qui ont préféré la vérité et la croix — au prix de chemins parfois divergents — plutôt que le compromis commode avec ce qui les arrangeait : l’abbé Salleron, le père Guérard des Lauriers, l’abbé Lucien, le père de Blignières, ainsi que les fondateurs de la FSSP.

HILARION

Cet article est une tribune libre, non rédigée par la rédaction du Salon beige. Si vous souhaitez, vous aussi, publier une tribune libre, vous pouvez le faire en cliquant sur « Proposer un article » en haut de la page.

Fertilité : malgré sa bonne volonté, le Gouvernement prend des mesures contre-productives

Communiqué du Syndicat de la Famille :

Le Syndicat de la Famille se réjouit de l’intérêt du Gouvernement pour la problématique préoccupante de l’infertilité, mais regrette la pauvreté des annonces et même le caractère contre-productif de l’incitation à remettre sa maternité à plus tard par la congélation ovocytaire. Une mesure qui ne respecte pas la femme.

La prise de conscience et la volonté gouvernementale d’agir en faveur de la fertilité est une bonne nouvelle. En effet, les études de ces dernières années mettent en exergue les causes physiologiques, mais surtout sociales de la monté de l’infertilité. Des mesures sont donc les bienvenues et, bien ajustées, pourraient être efficaces.

L’âge à la première maternité ayant dépassé les 29 ans, l’une des mesures annoncées est l’envoi d’un sms de la Sécurité sociale aux jeunes de cet âge. Alors que l’âge de 30 ans est déjà celui d’une baisse de la fertilité des femmes, comment le Gouvernement peut-il espérer que l’envoi d’un sms, qui plus est à 29 ans, c’est-à-dire tardivement, pourrait changer quelque chose dans la trajectoire procréative des jeunes adultes ?

En outre, comment ce message sera-t-il reçu et vécu sachant qu’il viendra parfois percuter la souffrance intime de la solitude ou d’une difficulté déjà identifiée à concevoir un enfant en raison d’une pathologie de la fertilité.

Quant à l’incitation à faire congeler ses ovocytes, avec une extension du dispositif au secteur privé, elle revient à inciter les femmes en âge de procréer à reporter leur maternité à plus tard ! En effet, le message induit est la possibilité de renoncer à l’enfant « maintenant » pour l’avoir « plus tard ». Mais plus tard, ce sera physiologiquement plus difficile, même en ayant des ovocytes cryoconservés Le Syndicat de la Famille rappelle en effet que le taux de succès d’une FIV ne dépasse pas les 18% en France à ce jour.

Une telle mesure conduira des femmes à ne jamais avoir l’enfant ou les enfants qu’elles espéraient alors qu’elles étaient parfaitement fécondes plus tôt.

« A cela s’ajoute la violence faite aux femmes d’une incitation à suivre un processus médical lourd (prélèvement puis AMP) et allant à l’encontre de leur rythme naturel » déplore Ludovine de La Rochère, présidente du Syndicat de la Famille.

Le Syndicat de la Famille appelle à adapter le marché du travail à la maternité et non à adapter la maternité au marché du travail !

D’autres mesures, de nature sociale, seraient indispensables. Par exemple, faciliter l’installation en couple stable, avec une approche volontariste sur le logement, favoriserait une procréation moins tardive et donc plus aisée.

Léa Salamé auditionnée : les failles d’un service public partial

L’image de la semaine : Léa Salamé face à Charles Alloncle

C’était au tour de Léa Salamé de passer devant la commission d’enquête parlementaire menée par Charles Alloncle. Au programme : questionnement sur la neutralité du JT de France 2 mais aussi sur ses salaires cumulés de présentatrice (25 000 € mensuels), animatrice et productrice pour une coquette somme qui restera inconnue d’après une consigne de France Télévisions…

Le dossier du jour : L’affaire Epstein et le silence français

Pourquoi les médias français restent-ils si discrets sur les révélations des “Epstein Files” ? Malgré plusieurs noms français cités (Les Rothschild, Bruno Le Maire, les Lang, Olivier Colom), les protections politiques et les réseaux d’influence et de soutiens restent solides en polarisant l’attention médiatique autour de Jack Lang…

Les pastilles de l’info :

– Hautes tensions chez CNews : Sonia Mabrouk sur le départ ?

– Fin de l’anonymat : début de la censure numérique ?

– Carlos Bilongo : racialiste de plateau

– Nunez en plein déni : “on ne vit pas dans la France “Orange mécanique”

– France Inter en roue libre : Merwane Benlazar “prêche” dans une église et Camille Lorente appelle à la mort de Jordan Bardella et de Marion Maréchal

Portrait piquant : Céline Pigalle

Manifestation contre la légalisation de l’euthanasie le 16 février

Les députés de la commission des Affaires sociales ont largement adopté à main levée jeudi en deuxième lecture la proposition de loi créant un “droit à l’aide à mourir”, jalon supplémentaire pour une adoption définitive de ce texte avant l’été.

Le texte arrivera dans l’hémicycle le 16 février.

La commission avait commencé ses travaux mercredi en repartant de sa propre version du texte, après le rejet du Sénat la semaine dernière. Durant les débats, les opposants ont de nouveau dénoncé une “rupture anthropologique” ou encore “une bascule de civilisation”. Mais leurs amendements visant à encadrer plus strictement le dispositif ont tous été rejetés.

Le parcours de cette proposition de loi est loin d’être terminé. Son adoption avant l’été supposerait que le gouvernement donne le dernier mot à l’Assemblée, après une 2e lecture au Sénat au printemps, un probable échec de la commission mixte paritaire censée accorder les deux chambres, et une nouvelle lecture dans chacune.

Rejoignez la mobilisation organisée par Alliance Vita, avec la Fondation Jérôme Lejeune, les Associations Familiales Catholiques (AFC) et le Comité Protestant évangélique pour la Dignité Humaine (CPDH) : Lundi 16 février à 18h30, sur l’esplanade des Invalides.

Nous devons montrer aux députés et au gouvernement que nous n’en pouvons plus d’attendre des soins – notamment palliatifs – accessibles à tous, et que nous refusons la mise en place d’un guichet d’accès à la mort administrée.

Desiderio bla-bla-bla : des prêtres remettent en cause une décision anti-liturgique de leur évêque

Les bancs de communion sont désormais bannis à Charlotte, en Caroline du Nord. 31 des 147 prêtres actifs ont adressé une lettre au Vatican, remettant en cause cette décision de leur évêque.

Depuis le 16 janvier 2026, le diocèse de Charlotte, en Caroline du Nord, a officiellement supprimé une pratique liturgique traditionnelle. Mgr Michael Martin a interdit les bancs de communion, les agenouilloirs et les prie-Dieu.

Dans une lettre pastorale datée du 17 décembre 2025, nommée «Normes pour la Communion», l’évêque de Charlotte explique que le clergé, les catéchistes, les ministres extraordinaires de la communion et les enseignants catholiques n’ont plus le droit d’enseigner aux fidèles qu’il est préférable de s’agenouiller. Ils doivent au contraire apprendre que la communion debout constitue la norme, et veiller à ce que cette posture soit comprise comme telle. Selon l’évêque Martin, la communion debout symboliserait «l’Église en marche, en tant que peuple pèlerin» et permettrait de favoriser l’unité au sein de la communauté catholique.

Cette annonce a suscité un vif mécontentement parmi les fidèles, ainsi qu’au sein du clergé. Dirigé pendant plus de vingt ans par Mgr Peter Jugis, un évêque à la fois conservateur et populaire, le diocèse avait vu se développer une importante communauté attachée aux formes liturgiques traditionnelles. L’arrivée de Mgr Michael Martin à la tête du diocèse en 2024 avait déjà semé le trouble. La première confrontation ouverte a eu lieu en mai dernier, lorsque l’évêque a supprimé la messe en latin dans les quatre paroisses où elle était célébrée, la reléguant à une seule chapelle diocésaine. L’interdiction des bancs de communion annoncée en décembre a été, pour certains, la goutte de trop.

En réaction, 31 des 147 prêtres actifs du diocèse ont adressé une lettre au Vatican, remettant en cause l’autorité de leur supérieur à interdire certaines manières de recevoir la Communion.

Comment Rome va réagir ?

Il est tout à fait possible de déchoir de sa nationalité un franco-algérien

Le gouvernement algérien a déchu Boualem Sansal de sa nationalité algérienne. L’écrivain fraîchement élu à l’Académie française a affirmé ce jeudi dans le cadre d’une rencontre avec des lycéens n’être désormais plus qu’un «citoyen français».

Il est donc possible pour la France de déchoir un criminel franco-algérien de sa nationalité française et de l’expulser.

La communion hiérarchique des évêques est-elle de droit divin?

Le père Louis-Marie de Blignières est le fondateur de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier. Il est docteur en philosophie, auteur de plusieurs livres de spiritualité et de théologie, et il a écrit de nombreux articles sur la situation de l’Église. 3 semaines avant l’annonce de nouveaux sacres par la FSSPX, il avait publié dans Sedes Sapientiæ (n°174 daté de décembre 2025) un article sur la question (en général) des sacres en dehors de la communion hiérarchique :

Dès juin 1987, Sedes Sapientiæ avait publié une étude approfondie sur le problème de l’épiscopat reçu sans mandat : Réflexions sur l’Épiscopat autonome. Sedes Sapientiæ, Supplément doctrinal n° 2. Cette étude est disponible en ligne. Dans le présent article, nous traitons le point particulier de savoir si cette question relève seulement du droit ecclésiastique, ou bien du droit divin.

Depuis quelque temps, des théologiens avancent que l’interdiction de conférer l’épiscopat sans mandat pontifical serait une loi purement ecclésiastique, et, à ce titre, susceptible de changer ou de connaître des exceptions. Il y a là une part de vérité. Mais il faut éviter de confondre la constitution même de l’Église et les normes juridiques qui l’expriment et la protègent. La première est immuable, les secondes peuvent évoluer. La constitution divine de l’Église comporte, selon la volonté du Christ qui a envoyé les apôtres, que l’épiscopat de ceux qui succèdent aux apôtres soit, non un simple agrégat de prélats dotés de certains pouvoirs, mais un véritable Corps.

Enseignement du magistère

Le concile de Trente est explicite dans son affirmation que l’ordre hiérarchique des évêques est de droit divin.

Le saint concile déclare que […] les évêques, en qualité de successeurs des apôtres, appartiennent principalement à l’ordre hiérarchique; qu’ils ont été établis par le Saint-Esprit, comme dit saint Paul (Ac 20, 28), pour gouverner l’Église de Dieu. […] Si quelqu’un dit que […] ceux qui n’ont été, ni légitimement ordonnés, ni envoyés par la puissance ecclésiastique canonique, mais sont venus d’ailleurs, sont de légitimes ministres de la parole et des sacrements, qu’il soit anathème.

Le pape Pie IX s’est fait l’écho des Pères de l’Église et du magistère de beaucoup de ses prédécesseurs en enseignant cet aspect particulier de la communion hiérarchique : la nécessité de la communion actuelle des évêques au siège apostolique de Rome.

La doctrine catholique la plus élémentaire nous apprend que personne ne peut passer pour évêque légitime s’il n’est pas rattaché par la communion de foi et de charité à la pierre sur laquelle a été bâtie l’Église du Christ, s’il n’adhère pas au pasteur suprême auquel ont été confiées, pour les conduire au pâturage, toutes les brebis du Christ, s’il n’est pas lié à celui qui confirme ses frères qui sont en ce monde; et sans contredit, « c’est à Pierre que le Seigneur a parlé, à un seul afin de fonder sur un seul l’unité ».

Le fait que Pie IX parle d’adhésion et de lien indique clairement qu’un évêque légitime ne peut se contenter d’une allégeance verbale quelconque («Je vous reconnais comme pape »), mais qu’il doit être dans une vraie relation hiérarchique avec le pape. Le renvoi aux paroles du Christ montre qu’il est de droit divin que les nouveaux évêques soient sacrés et qu’ils exercent leurs fonctions dans la communion hiérarchique du corps des évêques, structurée autour du Souverain Pontife. Ceci est manifesté par le fait que le nouvel évêque est sacré par plusieurs autres évêques. Il y a une exception : dans le cas du sacre d’un évêque par le Souverain Pontife, celui-ci peut légitimement sacrer sans évêques co-consécrateurs. Cela souligne le rôle particulier du pape au sein du corps des évêques.

Dans l’Antiquité chrétienne, le choix du peuple d’un diocèse était ratifié par la hiérarchie locale, souvent le métropolite et les évêques co-provinciaux. Le souci de communion se traduisait par l’envoi de lettres au pape de Rome et aux autres patriarches. Ce processus (variable selon les lieux et les époques) était la formulation canonique de l’exigence de droit divin de la communion hiérarchique dans l’épiscopat. Aucun sacre ne se faisait en tout cas contre la volonté du pape. C’est d’ailleurs une conséquence logique de ce qu’affirme saint Paul dans son épître aux Romains : «Comment prêcher, sans être d’abord envoyé ? » (Rm 10, 14). Il est clair en effet qu’un évêque sacré contre la volonté du chef du corps épiscopal n’est pas «envoyé ».

Enseignement de théologiens classiques récents

«De droit divin – écrit l’abbé Berto, théologien (peritus) de Mgr Lefebvre durant le concile Vatican II –, les évêques, même dispersés, sont un corps constitué dans l’Église. »

Les membres de ce corps reçoivent et exercent leurs pouvoirs dans la communion hiérarchique. Cette notion de communion hiérarchique est considérée comme centrale pour le corps épiscopal par un auteur aussi classique que Dom Adrien Gréa dans son maître livre L’Église et sa divine constitution. Elle a été enseignée par le magistère à Vatican II. L’abbé Dulac, théologien et canoniste qui fut parmi les premiers défenseurs de la liturgie traditionnelle, écrit, commentant le n° 21 de Lumen gentium :

Cette transmission, en continuant l’authentique « succession apostolique », scelle la légitimité à la fois du sacre et des fonctions. Elle est garantie officiellement par la « communion hiérarchique» dont parle la Nota explicativa. En dehors de ces enchaînements à la fois sacramentels et juridiques, il n’y a que ce que saint Cyprien et saint Léon appellent un «pseudo-épiscopat».

La doctrine catholique, de mieux en mieux explicitée, affirme que le successeur de Pierre est la tête du corps des évêques. C’est pourquoi, chez les latins, le droit divin de la communion hiérarchique a été traduit depuis longtemps par la nécessité canonique du mandat apostolique. Chez les orientaux, dès la plus haute Antiquité, le consentement collégial et l’aspect hiérarchique de l’ordre épiscopal sont présents et manifestés dans la liturgie de la consécration épiscopale. Dans la discipline orientale actuelle, cette communion hiérarchique se traduit par l’élection des évêques par le synode de leur Église et par la concession de la «communion ecclésiastique» de la part du pape aux nouveaux patriarches.

La différence avec le cas des simples prêtres

Transmettre et exercer l’épiscopat pose un problème particulier, qui n’existe pas pour la transmission du presbytérat (sacerdoce des simples prêtres). L’épiscopat comporte de soi les pouvoirs d’ordre, de juridiction et de magistère, alors que le presbytérat ne comporte de soi que le pouvoir d’ordre, et c’est par délégation que le prêtre peut exercer les pouvoirs de juridiction et de magistère. L’évêque est un «prince» de l’Église. «L’évêque – écrit saint Thomas – a un ordre par rapport au Corps mystique du Christ, qui est l’Église, sur laquelle il reçoit une charge principale et quasi royale. »

L’épiscopat est hiérarchique par nature. Ce qui le différencie du simple sacerdoce est son ordination au Corps mystique. Comme l’écrit un commentateur de saint Thomas : «L’évêque a un ordre relatif au Corps mystique du Christ, qui est l’Église ; relativement au Corps physique du Christ, l’évêque n’a pas d’ordre au-dessus du prêtre. » Par son ordination essentielle au Corps mystique, l’épiscopat est l’élément fondamental avec lequel est bâtie la hiérarchie de l’Église. En lui s’unifient les deux raisons diverses selon lesquelles s’ordonne l’unique hiérarchie de l’Église : l’ordre et la juridiction. L’unité de ces deux aspects existe dans l’épiscopat qui, par institution divine, prend place simultanément dans la hiérarchie d’ordre et dans la hiérarchie de juridiction.

En conséquence, par un sacre en dehors de la communion hiérarchique, c’est l’unité hiérarchique de l’Église catholique qui est mise en cause. Faire un évêque, c’est faire une hiérarchie. Si cet évêque n’est pas consacré avec l’accord du pape – fondement de la hiérarchie catholique –, c’est une autre hiérarchie qui est faite.

Selon la volonté du Christ, l’épiscopat est destiné à paître une partie du troupeau, et il a le pouvoir de se perpétuer, en sacrant de nouveaux évêques capables à leur tour de sacrer. C’est pour cela qu’en lui-même un sacre épiscopal en dehors de la communion hiérarchique constitue un « très grave attentat à l’unité même de l’Église», selon la formule de Pie XII. Une fois ce pouvoir de se perpétuer acquis, un groupe dissident a le moyen de continuer dans un séparatisme dont personne ne verra la fin, et il n’a plus de raison de rechercher l’unité. Dans l’histoire, la plupart de ces groupes dissidents ont en effet essayé d’obtenir l’épiscopat pour garantir leur autonomie.

Ainsi, au XVIIIe siècle, les ordinations épiscopales conférées sans lien avec Rome par un évêque français, Mgr Dominique-Marie Varlet, furent à l’origine du schisme d’Utrecht. Les évêques issus de ce schisme consacrèrent au XIXe siècle des Vieux-catholiques qui refusaient le concile Vatican I. L’«union d’Utrecht » regroupe aujourd’hui des centaines de milliers de fidèles en Europe. De fait, les sacres «autonomes » consolident la séparation car, une fois doté d’évêques, le groupe peut former une petite Église parallèle dotée de tous les sacrements. Un contre-exemple éloquent est celui des catholiques qui refusèrent le concordat de 1801 entre Napoléon Bonaparte et le Saint-Siège. La «Petite Église» anticoncordataire se prolongea quelques décennies en France. Son dernier chef de file, Mgr de Thémines, ancien évêque de Blois, refusa toujours de sacrer des évêques et même d’ordonner des prêtres pour éviter de créer une Église schismatique.

Fr. Louis-Marie de Blignières

A propos de sacres

Le lundi 2 février, l’abbé Pagliarani, supérieur général de la FSSPX, a officialisé ce qui était attendu et déjà annoncé officieusement par certains, à savoir de nouveaux sacres pour la Fraternité. Cette information ne manque pas d’alimenter l’actualité de l’Église depuis son annonce. Après le décès de Mgr Tissier de Mallerais en octobre 2024, la Fraternité ne comptait donc plus que deux évêques. Alors que la FSSPX a en charge de nombreux prieurés dans le monde ainsi que plusieurs séminaires répartis sur la planète, la tâche qui incombait aux deux évêques restants semblait très lourde, surtout pour des hommes qui, malgré tout, vieillissent.

L’état de nécessité est, à nouveau, invoqué pour justifier ces futurs sacres, prévus pour le 1er juillet 2026. C’est une décision grave qui touche à l’unité de l’Église. Pendant son sermon lors des prises de soutanes à Flavigny, le 2 février dernier donc, on a bien senti que Don Pagliarani prenait toute la mesure de la gravité de cette annonce en invoquant, pour lui-même, la responsabilité de cette décision.

Les sacres de 1988 ont été la source de nombreuses tensions dans le milieu traditionaliste, qui vit notamment l’érection de la FSSP, composée d’anciens prêtres de la FSSPX qui refusèrent cet acte.

Cependant, comment pourrions-nous donner tort à la FSSPX de procéder à ces sacres alors même que le délabrement doctrinal, moral et liturgique continue d’être source de scandale pour de nombreux fidèles fidèles à la Tradition (ici entendue comme source de la Révélation) ? Ou même lorsque nous constatons les traitements infligés par les évêques de France aux communautés ex Ecclesia Dei, alors que ces communautés ne critiquent jamais publiquement le concile Vatican II ou les textes qui émanent du Vatican et qui mériteraient, pourtant, des critiques à plus d’un égard.

Quand des prêtres de la FSSP sont chassés de diocèses à Quimper, Valence ou Dijon, quand des séminaristes attendent depuis trois ans leur ordination à Toulon, quand les évêques mettent des restrictions en matière de baptême, de fiançailles ou de mariage, etc., à des catholiques qui pourtant suivent scrupuleusement la doctrine de l’Église dans ces domaines ; lorsque nous voyons des documents comme Mater populi fidelis, qui nie ou amenuise les titres de Co-rédemptrice et Médiatrice de toutes les grâces de la Sainte Vierge Marie, note doctrinale signée par le pape lui-même ; quand nous voyons des militants LGBT en pèlerinage jubilaire à Rome souillant la basilique Saint-Pierre sans que le pape non seulement n’empêche la tenue de cet événement scandaleux, mais ne daigne prononcer aucune excuse publique ou proposer aucun acte de réparation ; quand nous voyons les mauvaises nominations d’évêques dans le monde, dont l’une des dernières en date — un Philippin — remet en cause l’enseignement de l’Église en matière de vie conjugale.

Nous ne pouvons que comprendre le geste de la FSSPX de ne pas vouloir se rapprocher de Rome. Ceux qui crient au schisme, au manque d’unité de la FSSPX et qui jettent l’anathème sur la Fraternité, alors qu’ils semblent bien muets dans nombre d’autres circonstances, enfin tous ceux qui hurlent avec les loups devraient avant tout balayer devant leur porte, car ils sont en partie responsables de cette nouvelle crise qui s’annonce.

Il est temps de prier pour l’Église et le pape afin qu’il prenne les décisions nécessaires au bon déroulement de cette situation, ce qui ne manquera pas de lui demander du courage, dont on espère qu’il usera.

Cet article est une tribune libre, non rédigée par la rédaction du Salon beige. Si vous souhaitez, vous aussi, publier une tribune libre, vous pouvez le faire en cliquant sur « Proposer un article » en haut de la page.

Une belle occasion de restaurer le petit patrimoine religieux. En un clic

Voici une belle occasion de soutenir la restauration du petit patrimoine religieux.

C’est gratuit et très simple. Rendez-vous sur le site de la Fondation sauvegarde de l’art Français pour voter pour les objets religieux de votre choix : ALLIANZ FRANCE ET LE PLUS GRAND MUSÉE DE FRANCE – VOTES ÉDITION 2025-2026 – Sauvegarde de l’Art Français . Chaque vainqueur de chaque région reçoit un prix de 8000 € !

SOS Calvaires soutient la restauration du calvaire de Raids, en Normandie, chef d’œuvre en pierre de taille datant du XIXème siècle victime d’une tempête il y a deux ans.

Pour chaque région, il y a la possibilité d’aider à la restauration d’un objet religieux : stalles, statues, pieta, tableau, retable.

Sacré-Coeur disponible en DVD et VOD

Le film phénomène SACRÉ CŒUR, des réalisateurs Sabrina et Steven J. Gunnell, est disponible en VOD sur la plateforme SAJE+ et sur les plateformes VOD (MyCanal, Itunes, Orange…), et en DVD dans toutes les librairies (et sur la boutique en ligne La Boutique SAJE).