Réponse à Jean-Luc Roméro

Pour discréditer la Marche pour la Vie d’hier, Jean-Luc Roméro m’a fait le discutable honneur d’un tweet :

À savoir…

La marche pour la vie de ce dimanche est présidée par Guillaume Jourdain de Thieulloy un homme qui est …favorable à la peine de mort, osant se demander « si la prison à perpétuité est réellement plus respectueuse de la dignité humaine que la peine capitale ! »Sans… pic.twitter.com/SoapUXyueW

— Jean-Luc Romero-Michel (@JeanLucRomero) January 18, 2026

Favorable à la peine de mort, éditeur des Mémoires de Jean-Marie Le Pen, condamné pour injure homophobe, contre toutes les libertés individuelles… N’en jetez plus ! Il a, semble-t-il, oublié de préciser que je mangeais des enfants au petit-déjeuner. Mais je ne doute pas que ce soit pour la prochaine fois.

Plus sérieusement, pour que cet énergumène se sente obligé de mentionner la Marche pour la vie ou votre serviteur, il faut croire que la journée d’hier a été un succès. Nous le pensions. Mais je suis ravi qu’un observateur aussi « avisé » le confirme. Cependant, je voudrais préciser tout de même quelques éléments – les inepties non contredites ayant la fâcheuse habitude dans le monde bizarre où nous vivons à devenir des « vérités ».

Tout d’abord, je ne vois pas bien en quoi mes défauts ou mes péchés (que je connais, hélas, mieux que M. Roméro) devraient être assumés par tous ceux qui marchaient avec nous hier. Je ne pense pas, par exemple, que tous étaient « pour la peine de mort ». Et donc, à supposer que ce soit scandaleux, pourquoi donc cela devrait-il concerner tous les manifestants ? Avec ce genre de « raisonnement », on peut dire tout et le contraire de tout. Par exemple, ceci : la fiche Wikipédia de M. Roméro montre que c’est une girouette qui a été élue tour à tour sous l’étiquette UMP et sous l’étiquette PS (sans doute pour justifier l’existence de l’UMPS que dénoncent régulièrement certains adversaires des deux partis…). Comme il a été président de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), devrais-je, pour suivre sa brillante « logique », supposer que tous les militants de l’ADMD sont des girouettes ? C’est tout simplement idiot.

Mais, à vrai dire, si je suis donc bien conscient d’avoir des défauts (et j’aurais par conséquent été ravi que de meilleurs que moi prennent la présidence de la Marche pour la vie – je ne désespère d’ailleurs pas : croyez-moi, il y a dans ce merveilleux vivier de jeunes et magnifiques militants de quoi assurer mieux que la relève et là, le sieur Roméro aura autrement plus de souci à se faire !), j’ai beaucoup de peine à voir pourquoi ce qu’il me reproche constituerait des défauts. Je crains même qu’il ait imprudemment attiré l’attention sur la logique totalitaire que je soupçonne précisément dans la loi euthanasie contre laquelle nous marchions particulièrement cette année.

Alors, prenons ses griefs un par un.

Je suis donc « pour la peine de mort ». C’est vrai. Mais il est assez paradoxal qu’un militant de l’ADMD me le reproche. Car, pour ma part, je suis favorable à ce que les coupables de certains crimes particulièrement graves puissent subir cette peine. Mais je suis très hostile à ce que des innocents soient mis à mort. Lui tient à nous faire savoir qu’il est pour l’euthanasie et pour l’avortement, c’est-à-dire pour la mise à mort des innocents, tout en la refusant pour les coupables. Je dois être idiot mais j’avoue que je ne comprends pas sa position. En tout cas, s’il y a quelqu’un qui devrait s’interroger sur l’incohérence de sa doctrine, je ne suis pas sûr que ce soit moi…

J’ai été l’éditeur des Mémoires de Jean-Marie Le Pen. C’est encore vrai. Le vieux royaliste, le plus vieux encore militant « catho » que je suis a eu mille sujets de désaccord avec Jean-Marie Le Pen – y compris certains que j’ai publiquement exposés – mais je confirme que j’ai trouvé ahurissant qu’aucun grand éditeur ne veuille publier ces Mémoires. Cela ne me semble pas un excellent signe de la santé de notre débat public. Comment expliquer qu’un personnage politique de cette importance soit ignoré et censuré ? Au passage, il est assez singulier que quelqu’un qui m’accuse de refuser « toutes les libertés individuelles » m’accuse ici d’avoir défendu la liberté d’expression. A moins que M. Roméro ne soit, en réalité, pour certaines libertés individuelles et contre d’autres…

Ce qui m’amène à la « condamnation pour injure homophobe ». D’abord, sauf erreur de ma part (et l’erreur est loin d’être exclue car j’ai dû dépasser la vingtaine de procédures…), la condamnation de 2024 à laquelle il fait allusion n’est pas définitive. Je suis en tout cas en première instance, en appel et même en cassation dans plusieurs procès pour « homophobie » parce que je ne crois pas que la légalisation du “mariage pour tous” a rendu caduc l’enseignement du Catéchisme de l’Eglise catholique. J’imagine que cela aggrave mon cas. Mais, cela pourrait également aggraver celui de mon censeur. Car figurez-vous que dire de quelqu’un qu’il est condamné alors que la condamnation n’est pas définitive relève de la diffamation. Seulement voilà, personnellement, je ne suis pas un grand fanatique de ces méthodes totalitaires qui consiste à demander à la justice de régler les différends politiques. Décidément, nous n’avons effectivement pas la même conception de la liberté.

Mais il y a plus grave. Ces procès pour « homophobie » que je subis de la part des petits camarades du sieur Roméro sont des conséquences plus ou moins lointaines de la loi Taubira – dont on nous avait pourtant clamé, la main sur le cœur, comme à chaque loi « sociétale », et en particulier comme on nous le serine aujourd’hui sur l’euthanasie, qu’elle ne faisait que donner de nouveaux droits à certains sans en enlever à personne. Nous disions nous – et, malheureusement pour moi, la justice, instrumentalisée par le lobby LGBT, nous donne raison – qu’au contraire, la loi Taubira enlèverait des droits à beaucoup. Bien sûr, d’abord, aux enfants le droit d’avoir un père et une mère. Mais aussi à nous tous, et notamment aux religieux, le droit de défendre le mariage traditionnel. Nous y sommes donc, M. Roméro a la délicatesse de nous le rappeler. Et, naturellement, il attire ainsi l’attention des distraits sur le fait que la légalisation de l’euthanasie ne fera pas exception : elle créera peut-être de nouveaux droits pour certains, mais elle en enlèvera aussi à beaucoup. Par exemple, si la version de l’Assemblée est adoptée, elle entraînera la fermeture de tous les hôpitaux liés à des congrégations religieuses et donc supprimera des milliers de lits dans un système de santé déjà exsangue : croit-on vraiment que cela n’aura aucune conséquence sur personne ? Et, bien sûr, tôt ou tard, nous aurons des situations sordides où l’on dira aux vieillards : à votre âge, ce traitement n’est plus remboursé, mais rassurez-vous l’euthanasie est remboursée par la Sécurité sociale. D’ores et déjà, certains diabétiques sont éligibles à l’euthanasie. Et tout le monde sait bien que, dès le vote de la loi, les promoteurs de la culture de mort sont prêts pour l’étape suivante : il y aura l’euthanasie des mineurs, des dépressifs, et combien d’autres lois permissives… A chaque fois en n’enlevant aucun droit à personne, naturellement !

M. Roméro dit s’être senti insulté par la Marche pour la vie. C’est tout à fait regrettable pour lui. Mais, personnellement, j’ai trouvé magnifique cette jeunesse ardente, joyeuse, priante (car oui, pour aggraver notre cas, nous avions aussi une veillée de prière pour la vie le samedi soir et une messe des bénévoles le dimanche matin, sans parler de manifestants qui récitaient le rosaire en fin de cortège, comme chaque année !…). Dimanche était l’une de ces journées qui nous donnent de l’espérance pour l’avenir de notre France. Je comprends que ce soit douloureux pour des individus qui n’ont que la mort à contempler. En tout cas, il est désormais évident que, si nous n’avons pas gagné – loin de là ! –, eux, du moins, ont déjà perdu : la jeunesse de France est pro-vie. Eh bien, oui, M. Roméro, je n’ai aucune honte à le reconnaître : je préfère être avec ces merveilleux marcheurs d’hier que dans vos cénacles morbides et macabres !

Guillaume de Thieulloy

Législative partielle dans la 1ère circonscription du Loiret : un second tour Renaissance vs RN

Ministre de la Santé depuis la mi-octobre, son suppléant a refusé de la remplacer à l’Assemblée nationale, provoquant ainsi une législative partielle dans le Loiret. Stéphanie Rist a promis de démissionner de son poste en cas de défaite.

Stéphanie Rist est arrivée en tête avec 33,9% au premier tour de la législative partielle organisée dimanche dans la 1ère circonscription du Loiret, devant la candidate RN (27,2%), qui devance de 11 voix seulement la candidate socialiste Ghislaine Kounowski (27,1%). Cette dernière ne peut pas se maintenir au second tour en raison de la forte abstention.

Le candidat LFI, Houari Belgherbi, a rassemblé 7,1% des voix et la candidate Reconquête!, Nicole Maurice, 4,8%.

En cas de victoire à cette élection législative, Stéphanie Rist a annoncé qu’elle laisserait sa place à une nouvelle suppléante, Marie-Philippe Lubet, maire Horizons de la commune de Saint-Denis-en-Val. Ministre de la santé, Stéphanie Rist est en première ligne face à la proposition de loi sur l’euthanasie.

En juillet 2024, Stéphanie Rist avait devancé de 69 voix Ghislaine Kounowski, candidate de la gauche et des écologistes, au premier tour (31,6% contre 31,5%). Cette dernière s’était alors désistée pour faire barrage à la candidate RN Tiffanie Rabault, arrivée troisième (28%). Le second tour est prévu dimanche prochain.

Proposition de loi sur l’euthanasie : “un ouragan silencieux et dévastateur”

Dans Ouest-France, Jeanne-Emmanuelle Hutin rapporte les propos du médecin Magali Jeanteur, fondatrice des Éligibles, portant la voix des personnes souffrant d’un handicap :

« Cette loi est très violente pour nous. Elle nous met en danger. Notre vie est difficile. Il y a des jours où on peut être tenté de baisser les bras. Si ce jour-là, l’aide à mourir est plus facile que l’aide à vivre, on craint que beaucoup d’entre nous soient tentés de mettre fin à leurs jours ».

Le Front de gauche anti-validiste, lui aussi, s’alarme :

« Si la loi est définitivement adoptée, la demande de mort via l’accès à l’aide à mourir deviendra donc la démarche la plus simple et la plus rapide auxquelles les personnes handicapées auront accès. »

Le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies (CRDP) a interpellé la France. Car, « les conditions d’éligibilité recoupent indirectement la définition du handicap ». « En l’absence d’alternatives à l’aide médicale à mourir il n’y a pas de réel choix pour les personnes handicapées » ,

résume la Fondapol.

« Ce texte privilégierait l’autodétermination individuelle sur la prise en charge des personnes vulnérables. Il produirait des effets dévastateurs sur les personnes en situation de handicap. »

Fin de vie : l’espérance chrétienne face à la mort

Dans l’émission En Quête d’esprit sur CNews, Aymeric Pourbaix recevait hier

- 𝐆𝐫𝐞́𝐠𝐨𝐫 𝐏𝐔𝐏𝐏𝐈𝐍𝐂𝐊, directeur du Centre européen pour le droit et la justice

- 𝐒œ𝐮𝐫 𝐀𝐠𝐧𝐞̀𝐬 𝐝𝐮 𝐁𝐨𝐧 𝐏𝐚𝐬𝐭𝐞𝐮𝐫, religieuse chez les petites sœurs des pauvres de Rennes

- 𝐃𝐨𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐯𝐢𝐞̀𝐯𝐞 𝐁𝐎𝐔𝐑𝐆𝐄𝐎𝐈𝐒, médecin gériatre et porte-parole de la Marche pour la vie

L’intox de l’art islamique

De Marion Duvauchel, historienne des religions, pour Le Salon beige :

Aujourd’hui encore, tout un discours universitaire s’évertue à saluer les merveilles que l’islam aurait prodigué au monde et en particulier au monde européen. Jusqu’aux manuels d’histoire de la classe de 5ème qui ont modifié les dates de périodisation admises jusqu’à ces dernières années. Le Moyen Age s’inaugurait avec la chute de Rome et celle de Byzance ouvrait une ère nouvelle ; désormais, il s’ouvre avec l’avènement de Mahomet et se clôt avec la chute de Bagdad, symbole d’une civilisation aussi prestigieuse qu’enviable.

Tout cela vient de loin… L’un des protagonistes principaux de la construction imaginaire d’un Orient de pacotille s’appelle Antoine Galland, auteur en 1704 de la première traduction des Mille et une nuits, assortie de la prétention de livrer au lecteur « un Orient à l’état pur ». L’ouvrage va connaître un succès ininterrompu, perpétué au XIXe avec la version extraite de l’original arabe par le grand orientaliste allemand Joseph von Hammer-Purgstall. Le monde arabe et musulman mis à l’honneur devint la référence de l’Orient littéraire, sous la séduisante apparence d’un Orient de l’exotisme, du plaisir, de la fantaisie, des fastes, du luxe, d’une lascivité désordonnée mais tellement séduisante, et paradoxalement de la sagesse et du mysticisme. Bref, une pure chimère.

L’engouement s’affirme ensuite avec l’édition de grands auteurs arabes des premiers siècles de l’Hégire et du Moyen âge, traduits par d’éminents orientalistes ; il se prolonge dans les écrits, la poésie et la peinture exaltants le mystère et l’exotisme, ce qu’on va appeler le courant orientaliste. LeVoyage en Orient de Gérard de Nerval (1851) constitue un solide antidote qui n’a rien d’une construction poétique comme l’explique Wikipédia : c’est un récit sans fard fondé sur la seule observation, qui décrit les hommes, les femmes, les faits, les circonstances, les expériences, l’achat d’une esclave musulmane noire dont il ne réussit pas à se débarrasser, les ruses, l’entregent nécessaire, la vie réelle dans l’Orient musulman d’alors.

Elie Faure est le neveu d’Elisée Reclus, cet anarchiste notoire, franc-maçon ponctuel, auteur de la Géographie universelle qui connut un succès retentissant et international). En 1909, Elie Faure publie l’Art antique, le premier volume de son Histoire de l’Art. Wikipédia décrit cette œuvre comme une étape historiographique importante dans la discipline, ce qui est une manière élégante et sournoise de la discréditer. Tâchons d’être à la fois plus juste et plus mesuré et commençons par reconnaître que le style est somptueux : fastueux sans pédanterie, du rythme, de l’ampleur, puissamment incarné, une prose qui prend parfois une tournure poétique… L’ennui, c’est que ce style charrie autant d’alluvions que le Nil ou les fleuves d’Asie… des idées sans fondement, d’autant plus séduisantes qu’elles sont formulées avec une certaine majesté et un art incontestable de la synthèse.

Le volume sur l’Art médiéval paraît en 1964. C’est celui qui nous intéresse. Par ordre d’apparition on trouve : les Indes, la Chine, le Japon, les Tropiques, Byzance, l’islam, le christianisme et la commune (!), l’expansion de l’idée française et une introduction à l’art italien. C’est l’islam qui est notre guest star. Il le mérite. Ouvrons le bal des rêveries de ce génial autodidacte un peu halluciné avec les premières lignes de ce chapitre qui ne comporte que quelques pages, mais quelles pages ! Aussi flamboyantes qu’erronées.

« Quand leur confrontation dramatique s’ouvrit, l’islam, on doit le dire, apportait aux civilisations occidentales des réalisations autrement vivantes que celles offertes par le christianisme aux civilisations d’Orient. L’islam, qui s’était lancé, dans un élan sauvage de foi désintéressée, à la conquête de la terre, pauvre et libre, ayant pour patrie ses tentes, et l’infini d’un rêve qu’il poursuivait au galop des chevaux, dans le vent des burnous et la poussière soulevée, l’islam, au cours du Moyen Age, fut le véritable champion de l’idée jamais atteinte dont la recherche nous enfonce toujours plus loin dans l’avenir ».

L’expansion de l’Islam a réellement brisé une unité européenne, qui n’était pas gréco-romaine mais à la fois occidentale et orientale. La frontière romaine (arrêtée sur la rive de l’Euphrate) distingue et sépare deux univers linguistiques : l’univers gréco-romain et l’univers hébréo-araméen et persan, que l’islam a arasé à partir du VIIIe siècle lorsqu’il est arrivé sur le plateau iranien après la bataille de Nihavend. La « confrontation dramatique » bien réelle, et pluri-séculaire, entre la Croix et le Croissant a eu des conséquences incalculables, en particulier pour ces chrétiens d’Orient (de l’Orient romain) dont l’histoire se résume depuis lors en une alternance de dominations, de persécutions plus ou moins sévères et de martyres. Jusqu’à un véritable génocide perpétré sous nos yeux dans l’indifférence des grands médias, et qui est bien le fait du monde musulman.

L’islam primitif, que Jacqueline Chabbi a qualifié avec pertinence « d’islam des tribus », n’a pas encore de dogme constitué lorsqu’il apparaît sur le théâtre de l’histoire ; et cette foi bien improbable n’a rien de désintéressée comme l’écrit Faure : le but principal, c’est de razzier en vue de s’emparer des richesses et de réduire en esclavage hommes, femmes et enfants, pour en jouir, les exploiter ou les vendre; quant à cette idée jamais atteinte qui nous enfonce dans l’avenir, on doit supposer que c’est celle de Dieu, et que ce « nous » englobe aussi les autres religions… C’est joliment formulé mais ça ne veut pas dire grand-chose. La réalité, c’est qu’une grosse poignée de bédouins féroces, entraînés par des siècles de luttes intertribales et pour le compte d’autrui (Rome d’un côté, la Perse de l’autre), fanatisés par l’appât des butins et une sauvagerie native dont l’histoire n’est pas avare, s’est vue suffisamment unifiée pour se lancer à la conquête des terres riches et mettre en coupe réglée les populations sédentarisées, donc pacifiées – autant qu’il est possible de l’être sur cette terre.

Trois siècles ont passé… L’islam va désormais par l’Afrique du Nord, « de la rampe iranienne aux Pyrénées ». On chercherait en vain une seule date précise dans cette grande fresque de l’art, des civilisations et de l’histoire. C’est une grande saga romantique qui galope à travers les périodes et les espaces, avec des zooms ici et là, dans une prose réjouissante qui soutient une vision aussi passionnante qu’extravagante. Ici et là, quelques éclairs de lucidité zèbrent le ciel de ce grand rêve éveillé qui évoque sans ciller le « miracle de l’esprit arabe «, « qui fut chez lui partout et partout domina sans rien créer par lui-même ». « Le nomade jouit des domaines conquis, y réveille les énergies lasses, consent à animer de son esprit le génie plastique des vaincus fanatisés ». Quelle magnanimité…

Corrigeons tout cela… D’abord, ce n’est pas l’esprit arabe, mais le génie persan et syrien (donc chrétien), greffé sur des conquérants incultes qui a su garantir la survie de la culture de ces quatre grands royaumes issus de la Mésopotamie. D’où diable pourrait bien provenir le génie d’une bande de bédouins nomades et incultes ? Poursuivons : « Copte en Egypte, Berbère au Moghreb – on écrit ainsi à l’époque-, Espagnol en Espagne, Persan en Perse, Indien aux Indes. « Partout où il s’est arrêté, il est resté maître des cœurs ». Il n’en est rien. Les sectateurs d’un certain Mahomet sont restés maîtres, non pas des cœurs, mais des richesses, des terres, des populations qu’ils ont soumises par le sabre, instaurant une domination politique et économique inaugurée dans le sang et appuyée ensuite sur les structures existantes. Si génie, il y eut, c’est le génie administratif des Perses assorti du désir de survivre. Et ce moment s’appelle l’islam califal, célébré dans nos livres d’histoire de la classe de 5ème… Mais il y a au moins une idée juste, c’est celle du rôle historique des Persans qui « fût de perpétuer dans l’avenir un peu des civilisations immémoriales de la contrée des fleuves » (la Mésopotamie).

Le conte de fée digne des studios Disney en ses débuts continue : « Toutes les oasis qui sèment les déserts d’Afrique et d’Espagne se transforment en villes blanches, s’entourent de murs crénelés, voient surgir des palais pleins d’ombre où les Emirs viennent chercher la fraîcheur après la traversée des sables ». Et l’Art dans tout ça ? On y vient… « Le plein cintre trapu des basiliques est devenu déjà l’arc brisé qui s’élance (ah bon, c’est les musulmans ça aussi ?). La coupole sphérique montera comme lui. Elle retrouvera les vieilles formes assyriennes que la Perse sassanide a prolongées jusqu’au seuil de l’islam ». Mais oui, tout cela vient des artisans byzantins, persans et syriens.

Pour décrire la Perse, Elie Faure s’appuie sur Pierre Loti (Vers Ispahan) : « Le vent y moire des prairies blanches, des prairies roses, des nappes de pavots, des champs de céréales qui parcourent, du printemps à l’automne, toutes les nuances incertaines allant du vert tendre au jaune d’or. (…) Les villes y sont noyées de rose ». Allons donc, toutes ces cultures de céréales et de pavots ne sont pas le fruit du travail des bédouins. Au zénith de la gloire de Loti, Léon Bloom écrivait tranquillement ce dont personne aujourd’hui ne doute : « Ce n’est pas du tout un grand écrivain. Il écrit mal ». Son charme ajoute François Mauriac, (qui rapporte le propos de Bloom dans son Bloc-notes), tient « à une nostalgie, à une obsession, à cette plainte de chien qui hurle à la lune ».

La domination politique requiert des soldats et des guerriers, pas des paysans. Le récit merveilleux reprend : « Ce fut comme un songe enchanté où se confondirent pour une heure l’ardente sensualité de l’Inde, le maniérisme des Persans, la science lente des Chinois, la grande rêverie féérique des Arabes » (sic).

Fin XVIe, « le grand Abbas fait élever d’un coup la féérie d’Ispahan ». N’exagérons rien… La magie des studios Disney c’est pour les enfants. Abbas fit transférer des milliers d’artisans d’Arménie à Ispahan en plusieurs vagues de déportations. D’autres seront envoyés dans le nord du pays pour y pratiquer l’agriculture et l’élevage du ver à soie. Oserai-je ajouter que cet Abbas le Grand eut quatre fils, qu’il fit exécuter l’aîné et aveugler deux autres.

Pour conclure ce chapitre édifiant sur une page de l’histoire et de l’art, Faure s’aventure sur le terrain glissant de l’analyse religieuse. Les choses se brouillent un peu autour de l’idée d’idolâtrie qui « sauve le monde quand il ne reste plus rien qu’un peu d’invisible poussière des grands rêves sans contrepoids qu’ont vécus les peuples prophètes façonnés par le désert ». Qu’est-ce que l’idolâtrie pour l’auteur ? C’est « le fait d’aller chercher dans la nature extérieure le trésor inépuisable de ses enseignements ».

Elie Faure n’est pas dénué d’une certaine logique mais elle demande à être reconstituée sous le fatras poétique. Nous sommes bien d’accord que « défendre à l’art de s’alimenter à une source quelconque, c’est tarir toutes ses sources à la fois ». Il reste l’architecture, la psalmodie lancinante, la sèche géométrie pour toute décoration…Or l’une des sources de l’art, ce sont les formes du monde, les images qui entourent le sculpteur, le peintre ou le dessinateur, images dont il s’inspire ou qu’il reproduit. Et c’est pourquoi, en toute logique, dans une société qui interdit de retrouver le sens des choses du monde et de les figurer dans les différents arts, l’idolâtrie c’est de transgresser cet interdit et de recommencer à intégrer, en art, le monde des formes. Y-a-t-il un art de l’islam, autrement dit un art religieux façonné par la religion de Mahomet ? Si oui, c’est un art qui doit à peu près tout aux cultures et aux sociétés que l’islam a mises en coupe réglée en leur imposant un interdit majeur, asphyxiant toutes les fois qu’il a été respecté. « A partir du XIXe siècle, les coupoles disparaîtront, la nudité des grandes nefs évoquera le désert avec l’horizon circulaire et la voûte du ciel pour seul repos aux yeux levés. Dehors, au-dessus des murs verticaux aussi dépouillés que le sol, on la voit monter, toute pure accompagnée du vol des minarets d’où, par la voix des muezzins, tombent les paroles d’en haut à l’heure de la prière ». C’est peut-être de la poésie mais ces paroles d’en haut qui tombent à l’heure de la prière, on les entend aujourd’hui dans certaines villes où les maires n’ont, selon toute apparence, jamais ouvert un livre d’histoire. Qu’on ne s’illusionne pas, il ne s’arrêtera pas en si bon chemin cet islam à qui nous devons tant et qui a pris conscience non seulement de sa force, de sa puissance et de sa spécificité mais surtout de la faiblesse des nations d’Europe de l’Ouest qui ont abdiqué leur souveraineté pour la chimère européenne.

Et qui sont-ils ces peuples prophètes façonnés par le désert ? Avant Mahomet et sa prétention d’être le sceau des prophètes et d’annoncer la religion qui récapitule toutes les autres, il y a les prophètes de l’Ancien Testament. Alors ces grands rêves sans contrepoids, quels sont-ils ? Ceux du judaïsme ou celui de l’islam ? Si pensée de l’art il y a, convenons qu’elle est fondée sur une instabilité conceptuelle regrettable.

L’islam a repris les armes qu’il avait partiellement déposées pendant quelques siècles, d’abord arrêté et stabilisé dans sa marche victorieuse, puis progressivement dominé par la supériorité technique, militaire et financière de l’Europe de l’Ouest. En se radicalisant, il s’est privé du levain chrétien et il ne prétend plus aujourd’hui qu’à s’emparer de la technique, âprement convoitée parce que source de puissance politique et de développement économique, en vue de son idéal utopique (de son eschatologie dans le langage religieux) : mettre le monde sous la loi de Mahomet, burka à l’appui et mémorisation du Coran à coups de bâton sur la plante des pieds.

Saint Augustin disait que « le diable est accroché comme un vampire aux flancs de l’Histoire ». Il est agrippé tout aussi âprement aux flancs de l’histoire de l’art. (Art et) Histoire avancent quand même et avancent ainsi ».

Le Christ est Roi ! Documentaire-entretien avec Mgr Bernard Fellay

Comme l’a souligné le pape Pie XI, la fête du Christ Roi, célébrée chaque année par tous les peuples, est « particulièrement efficace pour condamner et réparer, d’une certaine manière, cette apostasie publique, si désastreuse pour les nations, engendrée par le laïcisme ».

Si, au XXᵉ siècle, on observait déjà un laïcisme non seulement latent, mais clairement opérant, aujourd’hui nous assistons à un laïcisme qui, de fait, « règne ». La souveraineté du Christ n’est pas seulement niée sur les nations ; l’Église elle-même n’est plus seulement mise sur un pied d’égalité avec les fausses religions. Ce qui s’impose, de nos jours, c’est un véritable ostracisme de la foi catholique.

Ainsi, en célébrant le Centenaire de « Quas Primas », nous réaffirmons une fois de plus ce zèle apostolique qui nous pousse à lever les étendards du Christ Roi !

« Il n’y a de salut en aucun autre, car il n’y a sous le Ciel aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés » (Ac 4,12).

Le Christ est Roi !

Cet article est une tribune libre, non rédigée par la rédaction du Salon beige. Si vous souhaitez, vous aussi, publier une tribune libre, vous pouvez le faire en cliquant sur « Proposer un article » en haut de la page.

“J’appelle également à accepter qu’il existe un ordre dans toute chose, que ce soit au sein du foyer ou dans la société en général”

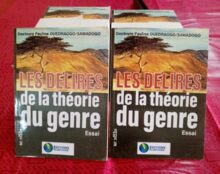

Engagée depuis ses travaux universitaires (maîtrise, DEA et thèse) sur des thématiques liées à la femme, à l’enfant et à la société en général, Dr Pauline Sawadogo/Ouédraogo est docteur en sciences du langage et professeur de français. Elle s’est récemment lancée dans l’écriture avec la publication de son premier ouvrage intitulé « Les délires de la théorie du genre ». Dans ce livre, elle propose une lecture critique de la théorie du genre, mêlant analyse scientifique, réflexion sociétale et prise de position assumée. Dans cet entretien, elle revient sur les motivations de son œuvre, ses principales thèses et les réactions qu’elle suscite :

Les délires de la théorie du genre est né d’une réflexion que je mûrissais depuis longtemps autour de la question du genre, un thème que j’ai toujours abordé dans mes recherches universitaires. Dans mon mémoire de maîtrise, j’ai travaillé sur la condition féminine. Mon mémoire de DEA (Diplôme d’études approfondies) portait sur la célébration du 8-Mars, et ma thèse abordait à la fois le 8-Mars et le 11-Décembre. Au fil de ces recherches, j’ai constaté que nous étions tous engagés dans une responsabilité collective concernant la question du genre. J’ai longtemps sensibilisé à l’égalité entre l’homme et la femme, sans me douter qu’il existait des aspects sous-jacents qu’il fallait éclairer. C’est ce constat qui m’a conduite à écrire cet ouvrage consacré à la théorie du genre. Nous avons tenté de montrer qu’il existe aujourd’hui une vision mondiale qui prône une égalité totale entre l’homme et la femme, alors que, selon nous, cette égalité ne peut pas être absolue. L’égalité doit se situer au niveau des droits et dans certains domaines précis, et là-dessus, nous sommes d’accord. En revanche, vouloir placer l’homme et la femme sur un pied d’égalité en tout et en tous points relève, à nos yeux, d’un délire.

Ce que j’appelle également un délire trouve ses racines dans les travaux du docteur John Money, sexologue, qui a développé l’idée selon laquelle le monde serait meilleur s’il était peuplé uniquement de femmes, les hommes devant être castrés. Toutefois, à travers l’évolution de ses recherches, ses expérimentations et les résultats obtenus, il est finalement arrivé à la conclusion que cette vision ne pouvait pas fonctionner. Même s’il ne l’a jamais reconnu publiquement, il l’aurait admis en interne avant sa mort.

Ce sont ensuite ses disciples qui ont poursuivi ces réflexions sur l’égalité entre les sexes, ce qui a contribué, selon moi, à la vision actuelle de l’homosexualité. C’est l’ensemble de ces éléments que je développe dans mon ouvrage, d’où le titre Les délires de la théorie du genre.

Dans le contexte actuel du Burkina Faso, la question de l’homosexualité suscite de nombreux débats. Quel message votre œuvre souhaite-t-elle faire passer ?

À travers cet ouvrage, j’invite chacun à se référer à nos valeurs, notamment celles qui concernent la place de l’homme et de la femme dans la société. Ces valeurs doivent être préservées et améliorées. J’appelle également chacun à éviter de s’inscrire dans une posture homosexuelle au regard de la question du genre.

Plus d’un an après la parution de l’ouvrage, quels retours avez-vous reçus ?

J’ai le sentiment que l’œuvre aborde un sujet que certaines personnes préfèrent éviter, notamment parce que des financements sont en jeu. Lorsque j’échange avec certaines personnalités, elles adhèrent pourtant au fond du propos, mais reconnaissent que le sujet reste tabou et que peu osent en parler ouvertement.

Beaucoup admettent que nous devons continuer à valoriser la relation homme-femme et que le mariage est une union entre un homme et une femme. D’autres, en revanche, me considèrent comme extrémiste, notamment sur les questions de l’homosexualité et de la prostitution. Certains vont jusqu’à dire qu’il s’agirait d’un manque d’amour envers ces personnes.

Toutefois, plusieurs finissent par comprendre qu’il ne s’agit pas de haine, mais bien de sensibilisation. Pour ceux qui sont déjà concernés, il existe des structures spécialisées pour leur prise en charge. De notre côté, en tant que chercheurs, notre rôle est d’alerter, d’informer et de montrer qu’il existe un danger. J’estime qu’il y a un « poison » dissimulé dans certains financements, et cela m’est apparu clairement lorsque j’ai constaté que, dans certains extraits d’actes de naissance, les mentions « masculin » et « féminin » n’apparaissent plus, contrairement à ce que nous connaissions chez nous.

Les points de vue sont certes divers, mais je pense que nous avons une direction claire : celle de la morale. Cette morale est africaine et peut aussi être qualifiée d’humanitaire, car dans d’autres pays et sur d’autres continents, des voix s’élèvent également contre la pratique homosexuelle. Nos autorités s’inscrivent d’ailleurs dans cette même dynamique.

Je crois donc que l’ouvrage arrive à point nommé et qu’il peut servir de boussole pour la sensibilisation des populations. Ceux qui ne partagent pas mon point de vue ne sont pas nécessairement homosexuels ; ils sont souvent simplement sensibles à la situation de ces personnes et souhaitent qu’on leur laisse la liberté de vivre.

Un dernier mot ?

J’invite chacun à lire cet ouvrage et à le faire lire autour de lui. Le volume n’est pas important et il peut être parcouru rapidement, ce qui permet de se faire une idée claire de son contenu. Ce contenu, je le crois sincèrement, peut être bénéfique pour nous-mêmes et pour nos enfants.

J’appelle également à accepter qu’il existe un ordre dans toute chose, que ce soit au sein du foyer ou dans la société en général. Il ne s’agit pas d’une question de domination du plus fort, mais d’un ordre divin. Et l’on ne peut pas dire que Dieu ne soit pas un Dieu d’ordre.

Terres de Mission : Inspections ou perquisitions dans les écoles catholiques ?

Eglise universelle : 50 béatifications à Notre-Dame de Paris

Le 13 décembre ont été béatifiés en la cathédrale Notre-Dame de Paris 50 catholiques français -clercs, religieux et laïcs- morts en Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale, “en haine de l’Evangile” , martyrs du STO. Constantin de Vergennes, journaliste à France catholique, contextualise ce Service du Travail Obligatoire et nous présente les actions mises en œuvre par l’Eglise de France pour venir en aide aux 700 000 travailleurs français alors présents en Allemagne.

A lire : “La liturgie dans les camps – Célébrer la messe à Auschwitz” d’Yves Chiron.

Eglise en France : Du nouveau sur les inspections académiques dans les écoles

Le 2 décembre, Guillaume Prévost, secrétaire général de l’Enseignement catholique, dénonçait, lors d’une audition par la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, de “graves abus d’autorité” commis par des inspecteurs de l’Education nationale lors de contrôles d’établissement catholiques sous contrat. Directeur général de la Fondation Pour l’Ecole, Michel Valadier présente le cadre légal de ces inspections ainsi que la réalité de la manière dont se déroulent ces inspections, trop souvent à charge.

Eglise en Marche : Quelques lectures hivernales de Jean-Pierre Maugendre

– “Les Deux Occidents” de Mathieu Bock-Côté. Par le brillant éditorialiste et chroniqueur de CNews, une analyse d’une rare pertinence sur la ligne de fracture qui partage le monde occidental entre tenants de l’enracinement et des libertés et partisans de la désincarnation et de l’égalitarisme démocratique.

– “Indicatif Ozymandias – Egypte 1942” de Saint Calbre et La Raudière. Quand la petite histoire rencontre la grande alors qu’il s’agit pour le jeune agent du SOE, Duncan Mac Corquodale de découvrir qui est le traître qui renseigne l’AfrikaKorps sur les actions des célèbres SAS du major David Stirling et du non moins célèbre prince Dimitri Amilakvari, chef de corps de la 13ème DBLE.

La Marche pour la vie dans les médias

Voici une revue de presse de la Marche 2026, (7300 participants selon la police) :

- Frontières : Marche pour la vie 2026 : 10 000 manifestants opposés à l’aide à mourir ont défilé dans les rues de Paris

- CNews : Fin de vie : «Nous voulons d’une société qui montre que la vie vaut la peine d’être vécue et qui protège les plus faibles», martèle cette manifestante

- TV5 Monde : Les opposants au projet de loi fin de vie manifestent à Paris

- France Info : Plusieurs milliers d’opposants à la proposition de loi sur la fin de vie ont manifesté à Paris

- Le Figaro : «Nous ne voulons pas d’une société qui donne la mort» : à Paris, la «marche pour la vie» à l’épreuve du calendrier politique

- Sud Ouest : Face à la future loi sur la fin de vie, ils dénoncent « un basculement civilisationnel »

- Aleteia : 10.000 manifestants à la Marche pour la vie

- La Croix : Le collectif anti-IVG la Marche pour la vie se mobilise contre la loi sur la fin de vie. Ce quotidien précise que le nouveau président de la Marche pour la vie est aussi “directeur de la publication du blog traditionaliste « Le salon beige »”

- Mediapart : Quelques milliers de « pro-vie » ont manifesté contre l’aide médicale à mourir

Marche pour la vie 2026 !

Voici quelques photos de cette édition ensoleillée, avec de nombreux jeunes, en attendant la retranscription des discours :

« Quand on fait du soin palliatif et qu’on soulage les gens, c’est là qu’on aide les patients à mourir. Pas en les tuant. C’est extrêmement violent pour les soignants qu’on puisse galvauder ces mots pour parler d’euthanasie. »

Point presse avant le départ de la @MarchePourLaVie. pic.twitter.com/kAda6nVH5x— Boulevard Voltaire (@BVoltaire) January 18, 2026

« En tant que médecin, je suis très inquiète » nous explique Geneviève, médecin gériatre et porte-parole de la @MarchePourLaVie. « Ce projet de loi veut inscrire l’euthanasie comme un soin, mais en aucun cas donner la mort ne peut être un soin. » pic.twitter.com/pl8x6Zxkgv

— Boulevard Voltaire (@BVoltaire) January 18, 2026

Discours de Mgr Rey avant la manifestation

Louis de Bourbon, duc d’Anjou, toujours fidèle à la cause pro-vie. A quand l’euthanasie de la République dite française ?

La #mplv2026 est dans les rues de Paris ! pic.twitter.com/789dGVBIRd

— Marche pour la Vie (@MarchePourLaVie) January 18, 2026

➡️ « On a aboli la peine de mort et jamais on n’a autant tué », peut-on lire sur une pancarte à la Marche pour la Vie, place Vauban. pic.twitter.com/BagvUUkCOH

— Lino Delacroix (@LinoDelacroix7) January 18, 2026

« IVG ça fait mal, dissuader c’est vital ! », scandent les manifestants à la marche pour la vie 🕊️ pic.twitter.com/5f06QiWvYI

— Maxime Jonas ن (@Maxime_j0nas) January 18, 2026

#MPLV2026 témoignage de Charlene ayant subi les pressions de son mari et du @leplanning pour avorter #IVG pic.twitter.com/DtOXyN3CtI

— Tanneguy (@barkanos) January 18, 2026

Intervention de Cornelia Kaminski, présidente de Aktion Lebensrecht (Allemagne) #MPLV2026 pic.twitter.com/VoNcTBaQcD

— Marche pour la Vie (@MarchePourLaVie) January 18, 2026

Charlène, témoignage de son #avortement pour la #MPLV2026 pic.twitter.com/fxpboixUJV

— Marche pour la Vie (@MarchePourLaVie) January 18, 2026

“J’avais l’habitude de croire que la prière change les choses, mais maintenant je sais que la prière nous change et que nous changeons les choses ” – Mère Teresa #mplv2026 #marchepourlavie #avortement #euthanasie pic.twitter.com/d7cqt5mXHn

— Marche pour la Vie (@MarchePourLaVie) January 18, 2026

Les manifestants chantent l’Ave Maria de Lourdes à la marche pour la vie 🕊️ pic.twitter.com/Xo919VmZaO

— Maxime Jonas ن (@Maxime_j0nas) January 18, 2026

Prise de Parole de Roxane Köhler, porte Parole de Aktion Lebensrecht, pour la #MPLV2026 pic.twitter.com/bqQDD7jtTG

— Marche pour la Vie (@MarchePourLaVie) January 18, 2026

“C’est important pour nous de venir défendre la vie de son commencement à sa fin !”

Sabrina et Steven Gunell sont présents à la marche pour la vie 🕊️ pic.twitter.com/TtCJEXw7Eo

— Maxime Jonas ن (@Maxime_j0nas) January 18, 2026

🔴[MPLV 2026] «On accompagnera, le contraire de la barbarie que la légalisation de l’euthanasie est en train de nous préparer»

🎙️ @jfpoisson78 Jean-Frédéric Poisson au micro de Ligne Droite à la @marchepourlavie pic.twitter.com/9nQxXS47YL

— Ligne Droite • La matinale de RC (@Ligne__Droite) January 18, 2026

🔴[MPLV 2026] «Je veux apporter une voix, celle de la défense de la vie»

🎙témoignage d’un participant à @MarchePourLaVie au micro de Ligne Droite pic.twitter.com/h1PSkEhbfY

— Ligne Droite • La matinale de RC (@Ligne__Droite) January 18, 2026

🔴[MPLV 2026] «La joie de vivre est une belle chose et il faut continuer à vivre dans la foi»

🎙Maxence de Mentque au micro de Ligne Droite à la @MarchePourLaVie pic.twitter.com/cIN3cxNAHL

— Ligne Droite • La matinale de RC (@Ligne__Droite) January 18, 2026

Les catholiques peuvent-ils dialoguer ensemble ?

Message de Philippe Maxence, directeur du Club des Hommes en noir :

Dans une Église qui ne parle officiellement que de synodalité, de rencontre, d‘échange, d’œcuménisme et de dialogue inter-religieux,

Depuis le début janvier, nous n’avons pas moins reçu trois fins de non-recevoir à nos demandes de dialogue et d’échange, deux émanant de prêtres diocésains et l’une – par le biais d’une absence de réponse – d’un laïc traditionaliste.

À chaque fois (ou presque), nos interlocuteurs sont francs avec nous. Ils n’invoquent pas le manque de temps, la fatigue du déplacement ou des interdictions de leurs supérieurs. Non : tout simplement ils ne veulent pas. Point ! Circulez, il n’y a rien à voir ou à dire.

Or, le Club des Hommes en noir a été créé pour établir un échange et un dialogue entre clercs et laïcs qui ne sont pas forcément d’accord sur tout et toujours. Dès le début, nous avons lancé cette émission avec des prêtres membres de communautés dites traditionalistes

Nous en sommes arrivés à un moment, dans l’Église, où il faut effectivement du courage pour parler à l’autre.

Quoi qu’il en soit, nous ne nous décourageons pas. Nous croyons possible l’échange courtois et charitable entre catholiques, dans la recherche commune de la vérité. Nous continuons donc.

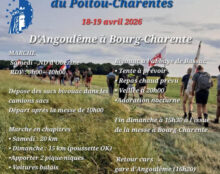

Pèlerinage régional de tradition en Poitou-Charentes les 18 et 19 avril

Un nouveau pèlerinage régional d’Angoulême à Bourg-Charente :

« La France manque de ces corps intermédiaires dans lesquels les personnes pouvaient trouver un refuge face aux dérives de l’État »

Voici les vœux de Louis de Bourbon :

Comme il est de coutume au seuil de la nouvelle année, je veux adresser aux Français et à la France mes vœux les plus sincères. Que chaque foyer, chaque compatriote puisse trouver la paix, la quiétude et la prospérité. Car, en réalité, c’est de cela que nous avons tous aujourd’hui le plus besoin. Pourtant, il est difficile d’être foncièrement optimiste quand nous observons les mille sujets d’inquiétude qui préoccupent notre pays, ainsi que le développement de la misère économique, sociale et humaine. Les messages d’espoir peuvent apparaître comme vains. L’espérance comme folle.

La fin d’année dernière s’est terminée par cette note aigre de voir, à nouveau, nos paysans aux prises avec une administration centrale devenue froide et inhumaine. Les images des forces de l’ordre s’en prenant à ceux qui peinent dans la résignation et la fierté depuis tant d’années ont suscité beaucoup d’émotion parmi nous. Le malaise au sein de la société française a été palpable. Et cette actualité agricole interroge plus largement notre modèle économique et notre souveraineté globale, au moment où les tensions internationales s’intensifient.

Le réarmement mondial, ainsi que les conflits armés qui prolifèrent un peu partout, tant en Afrique que sur le continent eurasiatique, doivent nous faire prendre conscience à la fois des réalités géopolitiques à l’œuvre dans le monde, mais également de la situation de dépendance dans laquelle le système globalisé nous a plongés. Fermeté, modération et anticipation devront être les mots d’ordre pour notre pays afin de préserver la paix mondiale tout en garantissant notre indépendance. Les défis internationaux du XXIᵉ siècle sont tels que nous ne pouvons plus nous permettre de fonctionner selon les logiques d’il y a trente ans. Tout porte à croire que ce début de siècle verra les empires prendre leur revanche. La Chine, la Russie, l’Iran, les États-Unis et même la Turquie, chacun se rêve en superpuissance. Des sphères d’influence se dessinent, tandis que certains territoires attisent les convoitises. Au milieu de ces géants, la France conserve l’atout d’une présence sur tous les continents. Elle doit savoir l’exploiter et trouver une place au sein de ces vastes ensembles. La patrie de Philippe Auguste et de Louis XIV ne saurait être le vassal d’aucun autre.

En matière de souveraineté, comment ne pas souligner également le fait que l’intelligence artificielle et la robotique semblent, pour le pire et pour le meilleur, prendre une place prépondérante dans nos sociétés. En cela, je veux saluer les entrepreneurs français ainsi que le monde de la recherche scientifique, qui s’escriment à maintenir la France dans la course de l’innovation technologique. Le moment de la fascination commence à décroître, pour passer à celui du discernement, de sa prise en main et de son utilisation raisonnée et raisonnable. L’enjeu est trop important pour que nous passions à côté, mais, néanmoins, l’éthique et l’humanité doivent rester au centre de la réflexion. L’équilibre peut être dur à trouver et compliqué à mettre en place, mais cette exigence sera tout à l’honneur de notre patrie, reconnue internationalement pour être la terre des valeurs chrétiennes, de l’humanisme et de la magnanimité.

Face à cet état de fait, que je sais hélas peu réjouissant, je formule les vœux d’une France qui prenne enfin en considération le malheur, la faiblesse et la petitesse. Beaucoup de nos compatriotes sont isolés, tristes, inquiets, ruinés, imposés à l’excès, découragés et abandonnés par un État qui avait eu la réputation d’être providence, peut-être trop, d’ailleurs et qui a dégénéré en une administration tatillonne, obèse, vexatoire et injuste. Nombre d’entre vous, chers Français, vous reconnaîtrez dans ce portrait de personnes matériellement et moralement exsangues.

Au désert spirituel amorcé il y a déjà bien longtemps succède désormais un désert matériel et humain, qui laisse des individus isolés, faibles et vulnérables. N’attendons pas le secours hypothétique de l’État pour œuvrer autour de nous, pour rétablir la justice là où règne l’injustice, pour donner de la douceur là où prolifère la brutalité, pour apporter un secours là où il y a la gêne et l’indigence. Je sais que beaucoup d’initiatives collectives, locales et solidaires œuvrent déjà à cela, et j’entends saluer leur action. Si la tâche paraît vaste, elle n’en est pas moins nécessaire pour que nous puissions traverser les crises sans perdre ce qui nous unit en tant que Français, et sans rien abdiquer de notre humanité.

Il faut mettre fin à l’œuvre perverse d’isolement systématique des individus et d’abêtissement de la population par un consumérisme maladif et compulsif qui, reconnaissons-le, met également en péril la Création qui nous a été confiée et dont nous devons prendre soin. La France manque de ces corps intermédiaires dans lesquels les personnes pouvaient trouver un refuge face aux dérives de l’État. Je suis héritier d’un système politique, la royauté, dans lequel les chefs d’État ont toujours eu à cœur de préserver, sinon de tolérer, ce genre d’institutions. Certains détracteurs ont dénoncé le fait que ces corps pouvaient entraver la bonne marche et la toute-puissance de l’État. Mais je préfère cela aux dérives étatiques contemporaines. L’État n’est qu’un moyen, le plus efficace, certes de garantir le bonheur des peuples dont il a la charge. Mais il n’est certainement pas une fin en soi. Ne l’oublions pas.

Enfin, je veux rappeler qu’il n’y a pas de situation, aussi malheureuse et désespérée soit-elle, dont le peuple français ne se soit remis. Nous ne valons pas moins que nos glorieux ancêtres. En un sens, la succession des rois de France que j’assume en ma personne me fait également gardien et dépositaire d’une mémoire française. Et en vertu de cela, je ne me lasserai jamais d’apporter un message d’espérance auprès de vous, afin que jamais notre résignation aux épreuves du temps ne soit stérile, mais bien tournée vers l’objectif de les surmonter, pour connaître un juste bonheur et une tranquillité à laquelle nous aspirons tous.

Ma femme, la princesse Marie-Marguerite, et mes enfants s’associent à mes vœux afin que l’année 2026 soit une année de paix et d’harmonie pour nous et notre cher pays. Que saint Louis protège la France et les Français !

Deuxième dimanche après l’Épiphanie

Nous remercions l’association Una Voce de nous autoriser à publier des extraits des excellents commentaires des cinq pièces grégoriennes du dimanche ou de la fête à venir.

Vous aurez la totalité des textes sur le site et nous ne pouvons que vous encourager à vous abonner à la newsletter hebdomadaire en cochant dans la case adéquate sur la page d’accueil.

Dans le missel de 1962, les dimanches per annum situés après l’Épiphanie et avant la Septuagésime sont appelés dimanches après l’Épiphanie. Après les deux grandes fêtes de Noël et de l’Épiphanie, nos livres liturgiques comptent six dimanches dits « après l’Épiphanie » et qui constituent une sorte de transition entre les fêtes de Noël et le Carême. Le célébrant revêt des ornements verts. Ce IIe dimanche prolonge néanmoins la grande fête de l’Épiphanie puisque avec le 1er miracle de Notre Seigneur, aux noces de Cana, lu à l’Évangile, l’Église veut mettre encore en lumière devant le monde son « Épiphanie ».

► Introït : Omnis terra

Tous les chants du propre de la messe de ce deuxième dimanche après l’Épiphanie sont donc encore consacrés à l’adoration, la louange et la jubilation, acclamant la divinité et la royauté de Notre Sauveur, que nous contemplons encore petit enfant dans la crèche et qu’en même temps nous suivons déjà dans sa mission rédemptrice.

L’Introït est tiré du psaume 65, Jubilate Deo, qui est un grand cantique d’action de grâce du peuple d’Israël pour la délivrance d’Égypte et de la Mer Rouge, figure par excellence de la Rédemption, et pour tous les bienfaits dont Dieu l’a comblé. Après les bergers de Bethléem et les mages d’Orient, c’est toute la terre, c’est à dire tous ses habitants, qui est invitée à se prosterner devant l’enfant et à proclamer sa reconnaissance.

Omnis terra adoret te, Deus, et psallat tibi : psalmum dicat nomini tuo, Altissime.

Que toute la terre Vous adore, O Dieu, et qu’elle Vous chante, qu’elle dise un psaume à votre nom, O Très Haut.

On s’attendrait à une mélodie enthousiaste et triomphale ; nous la trouverons tout à l’heure dans l’Offertoire qui est tiré du même psaume. Celle-ci est, certes, solennelle mais assez calme et retenue avec un certain caractère contemplatif : c’est vraiment une adoration. Cet Introït est accompagné par le premier verset du psaume 65 que nous retrouverons tout à l’heure à l’Offertoire :

Jubilate Deo omnis terra, psalmum dicite nomini ejus : date gloriam laudi ejus.

Poussez des cris de joie pour Dieu, toute la terre, chantez un psaume à son nom, donnez gloire à sa louange.

► Graduel : Misit Dominus

Le texte du Graduel du deuxième dimanche après l’Épiphanie est tiré du psaume 106, un des grands psaumes qui commencent par » Louez le Seigneur car Il est bon, car sa miséricorde est éternelle « . Il relate en plusieurs épisodes les malheurs que les hommes se sont attirés par leurs infidélités, puis comment ils se sont tournés vers le Seigneur et comment dans sa bonté Celui-ci les a sauvés. Le verset qu’on trouve ici se rapporte à la guérison d’une grave épidémie, et il est suivi d’une acclamation de reconnaissance qui revient comme un refrain à la fin de chaque épisode :

Misit Dominus verbum suum, et sanavit eos : et eripuit eos de interitu eorum. Confiteantur Domino misericordiæ ejus : et mirabilia ejus filiis hominum.

Le Seigneur a envoyé sa Parole et Il les a guéris, et Il les a arrachés à la mort. Qu’ils proclament sa miséricorde et ses merveilles en faveur des fils d’Israël.

Le peuple d’Israël de l’Ancien Testament ne savait pas encore que cette parole toute puissante et agissante du Seigneur qu’ils célébraient était une personne, le Verbe, Fils de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, notre Rédempteur. C’est Lui qui est venu sur la terre pour nous sauver, et que nous adorons aujourd’hui sous les traits d’un petit enfant.

Nous retrouvons les mélodies habituelles des Graduels très voisines de celles de Noël et de l’Épiphanie, mais on remarquera particulièrement dans la deuxième partie des grandes vocalises des mots confiteantur et misericordiæ avec des motifs répétés qui indiquent une insistance très marquée.

► Alléluia : Laudate Deum

Les deux premiers chants du propre du deuxième dimanche après l’Épiphanie invitaient toute la terre et les hommes qui l’habitaient à louer le Seigneur. Dans l’Alléluia qui suit, ce sont les anges et toutes les puissances des cieux qui y sont invités à leur tour.

Laudate Deum omnes Angeli ejus : Laudate eum omnes virtutes ejus.

Louez Dieu tous ses Anges, louez Le toutes ses armées célestes.

C’est le début du psaume 148, un des derniers du psautier, qui passe en revue toutes les créatures, depuis les plus élevées dans les Cieux jusqu’aux plus humbles sur la terre, pour les inviter à cette louange du Créateur et Sauveur. La mélodie est encore une fois une mélodie type que l’on retrouve dans plusieurs Alléluias et que nous avons déjà entendue au troisième dimanche de l’Avent. Elle est douce et contemplative, pleine d’une joie légère comme il convient pour s’adresser à de purs esprits.

► Offertoire : Jubilate Deo

Nous retrouvons dans l’Offertoire du deuxième dimanche après l’Épiphanie le même psaume qu’à l’Introït, le psaume 65 Jubilate Deo, mais ce sera vraiment cette fois une jubilation éclatante et triomphale et non pas, comme c’est souvent le cas à l’Offertoire, une méditation intérieure et contemplative. Cette pièce dépasse d’ailleurs par ses proportions et son amplitude les limites habituelles du répertoire : c’est vraiment un enthousiasme qui ne peut plus se contenir.

La première partie reprend le début du psaume :

Jubilate Deo universa terra : psalmum dicite nomini ejus.

Jubilez pour Dieu, terre entière, chantez un psaume à son nom.

La première phrase est répétée deux fois, et la reprise contient une vocalise assez extraordinaire qui s’élève en un immense crescendo du Do grave au Fa aigu. La deuxième partie reprend des versets de la fin du psaume, qui ont un caractère plus intime et plus personnel.

Venite et audite, et narrabo vobis, omnes qui timetis Deum, quanta fecit Dominus animæ meæ,

Venez, écoutez, et je vous raconterai à vous tous qui craignez Dieu ce que le Seigneur a fait pour mon âme.

La mélodie commence encore dans l’enthousiasme puis à partir du mot narrabo, elle s’apaise et s’adoucit progressivement pour se terminer dans une ambiance plus calme et détendue.

► Communion : Dicit Dominus

Le chant de Communion du deuxième dimanche après l’Épiphanie est tiré de l’Évangile du jour qui relate, rappelons le, le miracle des noces de Cana, la troisième des manifestations de la divinité de Notre Seigneur qui constituent son Épiphanie.

Le texte est un résumé de cette page de l’Évangile.

Dicit Dominus : implete hydrias aqua et ferte architriclino. Cum gustasset architriclinus aquam vinum factam, dicit sponso : Servasti vinum bonum usque adhuc. Hoc signum fecit Jesus primum coram discipulis suis.

Le Seigneur dit : emplissez les urnes d’eau et portez-en au maître d’hôtel. Quand le maître d’hôtel eut goûté l’eau changée en vin, il dit à l’époux : Tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. Tel fut le premier miracle que fit Jésus en présence de ses disciples.

La mélodie est un véritable petit tableau contrasté qui exprime à merveille les différents épisodes du récit. La parole du Seigneur au début est grave et souveraine. Puis l’étonnement du maître d’hôtel se traduit par une mélodie contournée jusqu’à ce qu’il éclate sur les mots servasti vinum bonum. La conclusion, on pourrait dire la morale de l’histoire, se traduit par une mélodie simple et dépouillée presque syllabique qui se termine d’une façon un peu abrupte.

Face au Reich européiste : résistance !

Communiqué de Yann BALY, Président de l’AGRIF et de Chrétienté-Solidarité :

La Fürherin Leyen a décidé.

Le Mercosur s’appliquera à l’ensemble des territoires occupés par le Reich.

Le gauleiter collaborationniste Macron-Déat a obtenu l’ausweiß spécial pour faire valoir un “non” de façade, sans conséquence sur un traité auquel il adhère par conviction mondialiste forcenée. Il faut continuer d’endormir les Français, même si leur léthargie apparente éloigne toute menace pour les projets du Reich.

Pour les Français lucides, il n’y a plus qu’un seul choix : la résistance.

Symbolique déjà : le torchon du Reich doit disparaître de l’espace public.

Active ensuite : les manifestations paysannes, qui ne vont pas manquer de s’amplifier, doivent être ralliées en masse.

Politique enfin : la destitution des traîtres doit être systématique lors des prochaines échéances électorales.

Sinon, par les attaques conjuguées du Reich européen et des infiltrations islamo-narcotiques, la France disparaîtra.

L’évêque de Versailles appelle à participer à la Marche pour la vie

Communiqué de Monseigneur Crepy :

Au terme du jubilé de l’Espérance, nous sommes confrontés de nouveau à cette terrible question de l’aide à mourir. Dans ce sujet de société, il s’agit d’humaniser la fin de vie avec un approfondissement de ce qu’est la personne humaine : un être de relation qui vit grandit et meurt avec d’autres.

Le Sénat examine, du 20 au 26 janvier 2026, la proposition de loi sur l’ « aide à mourir ». S’il était adopté le 28 janvier, ce texte, remettrait en cause le respect dû à toute vie humaine, depuis son commencement jusqu’à son terme.

Ce sujet n’impacte pas que les catholiques en France

En effet, la Conférence des responsables de culte en France (CRCF) – catholique, protestant, orthodoxe, juif, musulman et bouddhiste – a déjà alerté solennellement sur les graves dérives qu’implique la proposition de loi introduisant dans la législation française un « droit à l’aide à mourir ». Derrière une apparente volonté de compassion et d’encadrement, ce texte opère un basculement radical : il introduit légalement la possibilité d’administrer la mort – par suicide assisté ou euthanasie – en bouleversant profondément les fondements de l’éthique médicale et sociale.

Nous, catholiques des Yvelines, nous devons faire entendre notre voix :

– n’hésitons pas à écrire cette semaine à nos sénateurs. Envoyons-leur un message pour exprimer notre inquiétude face à cette rupture éthique majeure

– nous pouvons aussi nous engager dans les EPHAD, les aumôneries d’hôpitaux, dans nos communautés auprès de ceux qui souffrent… Oser un regard d’espérance sur l’autre, ne va pas sans lui tendre la main, même s’il a perdu espoir. »

Mobilisons-nous sur ce sujet urgent de la loi sur l’aide à mourir.

Participez à la Marche pour la vie le dimanche 18 janvier à 14 heures – Le point de départ a été déplacé, il s’agit désormais de la Place Vauban à Paris (7ème).

La culpabilité : une douleur qu’aucune surdose ne pourra jamais abroger

Écrivain et journaliste, Joseph Macé-Scaron ne supportait plus de voir sa mère souffrir et lui a donné une surdose de morphine pour qu’elle décède. Regrettant ce geste, il témoigne dans France catholique :

[…] J’avais abrogé la vie de ma maman et, soyons honnête, j’avais abrogé ma souffrance de la voir souffrir. J’ignorais que cette souffrance allait être remplacée par une autre douleur qu’aucune surdose ne pourra jamais abroger. En commettant un tel acte : ôter la vie à celle qui me l’avait donnée, j’allais devoir vivre avec cette culpabilité permanente. De fait, je sais que, jusqu’à mon dernier souffle, je vais regretter ce geste.

Depuis que des politiques nous ont imposé le débat sur l’euthanasie, je sais que la manière dont il a été présenté est une forfaiture. Non, l’euthanasie n’est pas un soin supplémentaire. Non, la pratique létale n’est pas un soin palliatif. Elle constitue une rupture majeure non seulement civilisationnelle mais aussi ontologique. En la pratiquant, je suis devenu un autre puisque je sais bien qu’une partie de moi-même est demeurée dans cette chambre de malade de l’hôpital Gustave-Roussy.

La participation du Président égyptien Abdel Fattah El-Sissi à la Messe de Noël

Le 6 janvier dernier, le Président égyptien El-Sissi a participé à la Messe de Noël, une tradition instaurée depuis 2015.

En effet, depuis l’arrivée du Président El-Sissi à la Présidence égyptienne en 2014, cela est devenu une tradition que le Président participe à la Messe de Noël. Cette tradition s’inscrit pour l’unité nationale. Le Président El-Sissi le souligne à chaque participation. Cela montre que le Président El-Sissi œuvre pour l’unité nationale, pour que l’Egypte soit forte.

Le discours de Son Excellence fut remarquable. Aussi, la messe fut célébrée dans la plus grande Cathédrale du Proche/Moyen-Orient : la Cathédrale de la Nativité du Christ dans la Nouvelle Capitale (cathédrale demandée par le Président El-Sissi en 2017, inaugurée le 6 janvier 2019).

Depuis l’arrivée du Président Abdel Fattah El-Sissi, beaucoup de progrès furent réalisés pour les Chrétiens (Par exemple : constructions et légalisation d’églises, fonctions ministérielles, un seuil minimal de députés et sénateurs coptes, présidence de la Haute Cour Constitutionnelle). Autant de mesure qui montre la volonté du Président El-Sissi à l’unité nationale.

Toujours dans la politique de l’unité nationale, Son Excellence le rappel à chaque participation à la Messe de Noël que « nous sommes tous Égyptiens, qu’il n’y a pas de distinction en fonction de la religion ». Ce qui prouve que le Président El-Sissi est un patriote, et pense à l’intérêt de l’Egypte.

Alors que la région du Proche/Moyen-Orient est instable, la participation de Son Excellence le 6 janvier à la Messe de Noël, ainsi que son discours axé sur l’importance de l’unité nationale, d’avoir confiance en Dieu, son bonheur de participer à la Messe de Noël et d’être proche de son peuple montrent que l’Egypte est une terre de la paix, un pays en sécurité et forte. (Le magnifique discours du Président El-Sissi est à retrouver en fin d’article).

Honneur et respect à Son Excellence le Président Abdel Fattah El-Sissi !

Article issu de ce lien : https://journallespoir.wordpress.com/2026/01/14/la-participation-du-president-egyptien-abdel-fattah-el-sissi-a-la-messe-de-noel-une-tradition-depuis-2015-pour-lunite-nationale/

Cet article est une tribune libre, non rédigée par la rédaction du Salon beige. Si vous souhaitez, vous aussi, publier une tribune libre, vous pouvez le faire en cliquant sur « Proposer un article » en haut de la page.

“Les opposants à l’euthanasie seraient des personnes inhumaines voulant laisser les malades mourir dans d’atroces souffrances”

Dans France catholique, le philosophe Matthieu Lavagna réfute 10 idées reçues sur la fin de vie. Voici la première :

- Dans les souffrances extrêmes, offrir une « mort douce » est un devoir de compassion.

Matthieu Lavagna: On donne souvent l’impression que les opposants à l’euthanasie seraient des personnes inhumaines voulant laisser les malades mourir dans d’atroces souffrances. C’est une caricature grossièrement fausse. Compatir signifie « souffrir avec »: il s’agit de partager la peine de l’autre, de le soutenir dans l’épreuve. Nous avons le devoir de faire tout ce qui est possible pour apaiser la douleur du malade tout en respectant sa dignité. Il faut supprimer la douleur du patient et non supprimer le patient, en le tuant intentionnellement… Tuer quelqu’un s’oppose radicalement au fait de « souffrir avec lui ». L’euthanasie est présentée comme la meilleure solution à la souffrance car beaucoup de ses partisans ignorent que la médecine moderne est capable de soulager toutes les douleurs physiques grâce aux soins palliatifs. […]

La mosaïque de Léon XIV à St-Paul Hors les Murs

Le “clipeo” de Léon XIV est fin prêt pour être installé en la basilique S. Paul hors les murs…

SOS Tout-Petits à la Marche pour la vie : Rendez-vous place Vauban au débouché de l’avenue de Ségur

Communiqué de SOS Tout Petits :

Dimanche 18 janvier à Paris

Rendez-vous à 14 h. Place Vauban au débouché de l’avenue de Ségur

Nous dirons le Rosaire en fin de cortège avec Renaissance Catholique et tout le groupe de prière

Diviser pour mieux régner

Avec ma compagne, nous étions ce samedi 10 janvier sur un rond-point en périphérie de Clermont-Ferrand pour soutenir les manifestants de la Coordination rurale. Durand toute la matinée, la plupart des véhicules empruntant le rond-point a manifesté leur soutien aux agriculteurs par des coups de klaxons joyeux. Visiblement, le peuple français les encourage à poursuivre leur lutte contre l’abattage injustifié des troupeaux mais aussi contre le traité inéquitable du Mercosur.

La veille, la FNSEA et les Jeunes agriculteurs du Puy de Dôme s’étaient retrouvés devant la préfecture de la capitale auvergnate pour manifester leur opposition au traité de libre échange et à la diminution de certains budgets de la PAC. Hier, c’était au tour du MODEF et de la Confédération paysanne d’organiser le blocage du rond-point de Marmihat près de Clermont-Ferrand pour exprimer leur opposition à la vaccination obligatoire et à l’abattage systématique des animaux.

Aujourd’hui, le Collectif paysan du Puy de Dôme, rattaché à aucun syndicat, a investi le centre ville de Clermont-Ferrand dans un joyeux concert de klaxons. Pourtant l’ambiance est lourde parmi les manifestants suite à la validation du Mercosur par la Commission européenne, mais surtout à cause d’une réelle division du monde agricole. Entre ceux qui soupçonnent la FNSEA d’être trop proche du pouvoir, ceux qui accusent la Coordination rurale de flirter avec l’Extrême Droite, ceux qui reprochent aux représentant syndicaux de prêcher pour leurs intérêts personnels, la ministre de l’Agriculture n’a guère de souci à se faire !

Ici en Auvergne, on sait trop bien comment les légions romaines ont conquis la Gaule. Même si la célèbre statue de Vercingétorix qui trône sur la place centrale de Clermont-Ferrand semble évoquer le contraire, c’est bien Jules César qui a vaincu les gaulois en profitant des nombreux désaccords entre les tribus rivales. Aujourd’hui, il en est de même !

Nos dirigeants peuvent compter sur les divisions entre syndicats agricoles pour continuer à appliquer leur désastreuse politique de destruction de l’agriculture française. Tous les blocages de rond-points, d’autoroutes et même de ports semblent bien incapables de faire reculer nos dirigeants protégés par des forces de l’ordre suréquipées.

Seule la résistance pacifique des agriculteurs de Bordes sur Arize en Ariège au mois de décembre dernier avait réussi à enrayer la machine de guerre gouvernementale. Face à quelques paysans agenouillés, implorant pitié pour leurs 208 vaches menacées d’extermination, les CRS accompagnés de blindés et d’hélicoptères avaient eu un moment de doute, certains avaient même baissé les armes et relevé la visière de leur casque !

Même si le troupeau a tout de même été abattu, le monde agricole a remporté une immense victoire le vendredi 12 décembre 2025 !

Ce jour là, la population française a découvert les méthodes utilisées par l’État pour « dépeupler » nos campagnes. Ce jour là, la cause paysanne est devenue importante à la plupart des citoyens français. L’image de paysans agenouillés, gazés par des forces de l’ordre casquées et armées de matraques restera longtemps attachée au bilan de nos dirigeants actuels.

Si au-delà des divisions syndicales, toute la population se retrouve unie pour défendre un troupeau menacé d’extermination ou boycotter des produits malsains aucun gouvernement ne pourra lui résister. En effet, Dieu est du côté d’une telle population dans la mesure où elle mène le bon combat !

Cet article est une tribune libre, non rédigée par la rédaction du Salon beige. Si vous souhaitez, vous aussi, publier une tribune libre, vous pouvez le faire en cliquant sur « Proposer un article » en haut de la page.

Elections municipales et liberté scolaire

Intéressant communiqué de Jean-Claude Hulot, haut fonctionnaire, ancien élève de l’ENA et candidat du Rassemblement national à la Mairie de Nantes, sur le rôle des communes dans la liberté des parents à choisir l’école de leurs enfants :

Parmi les compétences municipales, la gestion des écoles communales est tout sauf anodine. La Ville de Nantes gère plus de 110 écoles publiques et finance environ 30 écoles libres sous contrat, pour un total de près de 35 000 élèves. Si la Loi impose un principe de parité stricte pour les frais de fonctionnement, la Mairie est aux abonnés absents dès lors qu’il s’agit de participer aux aides annexes (dites “facultatives”), notamment pour l’accès aux activités extérieures comme les classes de découverte ou les voyages scolaires. C’est une véritable ségrégation entre les enfants qui est organisée, comme à l’échelle départementale avec notamment le refus de participer aux frais de cantine.

Le motif invoqué ? Ces établissements ne favoriseraient pas assez la mixité sociale. Nous refusons cet acharnement et cette stigmatisation des familles qui font le choix de l’enseignement privé. La majorité sortante, sous l’influence du groupe communiste, s’est toujours opposée à l’enseignement libre au nom d’une vision dévoyée de la laïcité, tandis que la droite macroniste a toujours évité le sujet. Il est intéressant de constater que la haut-commissaire à l’enfance, aujourd’hui numéro deux de monsieur Chombart de Lauwe, ne s’est jamais exprimée sur le sujet, cela en dit long sur l’intérêt des macronistes pour les familles. Dans cette campagne municipale, notre liste Pour une Nantes sûre est la seule à défendre la liberté d’enseignement, nous garantirons le maintien absolu des subventions municipales facultatives aux établissements privés.

Parce que nous faisons confiance aux familles et souhaitons donner les meilleures chances aux écoliers nantais, nous proposerons dès la rentrée de septembre 2026, en partenariat avec l’État, une expérimentation de la tenue scolaire unique pour les établissements scolaires nantais. L’instauration de l’uniforme vise à gommer les inégalités visibles et à protéger les élèves de la pression des marques et du consumérisme. C’est un levier majeur de lutte contre le harcèlement scolaire.

Dès 2027, ce dispositif sera déployé dans des écoles pilotes volontaires. Nous engagerons ensuite le débat pour l’élargir aux établissements métropolitains. Les parents pourront ainsi choisir l’établissement de leur enfant en fonction de ce projet pédagogique. Ce dispositif sera intégralement financé par la collectivité. Enfin, le design de cette tenue fera l’objet d’un appel à projets communal et d’une votation citoyenne.

« Euthanasie, meurtre sur ordonnance »

«Ce que je redoute, c’est le racisme anti-vieux. Dans quelque temps, les jeunes ne voudront plus payer pour les vieux. Vous aurez une euthanasie économique».

Dans son livre “Nous ne nous sommes pas dit au revoir”, Marie de Hennezel rapportait les propos de Henri Caillavet, ancien président de l’ADMD, l’Association Pour le Droit à Mourir dans la Dignité. Ce sénateur, ancien député, franc-maçon, fut un fervent militant de l’euthanasie. Ces propos tenus il y a plus de 20 ans déjà, préfiguraient sans doute ce qui arriverait en France. Au printemps 2025, l’assemblée nationale adoptait le texte du député Olivier Falorni, ancien cadre du Parti socialiste. Ce dernier a souvent expliqué à la presse que la fin de vie était le “combat de sa vie »…

L’artisan du texte sur le droit de l’aide à mourir peut estimer avoir remporté une grande bataille. Son texte arrive maintenant au Sénat pour être discuté. Alors que les sénateurs s’apprêtent à débattre de cette très douloureuse et grave question, qu’une marche est prévue dimanche 18 janvier dans les rues parisiennes pour « défendre la vie », RiTV propose un documentaire de près de 40 minutes sur le sujet.

Armel Joubert des Ouches a interviewé politique, infirmier, prêtre, parents et épouses de personnes porteurs de handicaps et potentiellement « éligibles » à l’euthanasie.

Le documentaire revient notamment sur ce qui se passe en Belgique et au Canada.

« Il est important de montrer que toute la France n’est pas d’accord avec l’extermination des innocents, en début ou en fin de vie. »

Interrogé sur Boulevard Voltaire, Guillaume de Thieulloy, président de la Marche pour la vie (et directeur de la publication du Salon beige) souligne :

« Notre but, c’est la défense de la vie innocente, de sa conception à sa mort naturelle, mais cette année on a une insistance sur l’euthanasie parce que c’est l’actualité qui le commande ».

Pourquoi continuer à marcher pour la Vie ? Participer à cette manifestation a-t-il encore un sens ?

« Le premier sujet, c’est un sujet de témoignage ». « Si on n’est pas d’accord, il faut le montrer. Il est important de montrer que toute la France n’est pas d’accord avec l’extermination des innocents, quels qu’ils soient d’ailleurs, en début ou en fin de vie. »

Porte-parole de la Marche, Marie-Lys Pelissier, précise :

« Plus on est nombreux, plus ce message va avoir un impact dans les médias mais aussi dans les consciences des gens, parce que notre but premier c’est de réveiller les consciences » « Il ne s’agit pas d’être dans l’entre-soi mais de s’encourager et de n’être pas seul. C’est important cette notion d’encouragement mutuel. »

Guillaume de Thieulloy ajoute :

« Il ne faut pas penser qu’on va marcher dans le froid mais qu’on va faire la fête avec ses amis ! On a Paris pour nous, ce n’est quand même pas désagréable ».

La porte-parole précise :

« Il y en a pour tous les goûts, parce que certes il y a de la musique, et ça peut ne pas plaire à certaines tranches d’âge, mais il y a des endroits dans le cortège où il y a moins de musique. Il y a même une partie priante à la fin de la marche, chacun peut y trouver son compte. »

Le plus important, rappelle le président, c’est de participer pour montrer la présence, en France, de défenseurs de la Vie à toutes ses étapes.

Entre avortement banalisé et euthanasie légale : la révolte d’une jeunesse engagée

Marie-Lys Pelissier, porte-parole de la Marche pour la vie, a été interrogée dans l’émission Ligne Droite sur Radio courtoisie :